Dent d'Hérens

Mit 3 Bildern.Von Alfred Sturm.

Die Wolkendecke zerriss, und die Sterne leuchteten so klar, als seien sie frisch poliert. Als wir nach einem knappen Frühstück gegen 330 Uhr abmarschbereit vor die Schönbühlhütte traten, waren die Himmelslichter wieder erloschen. Aber das gespensterhafte Wolkenspiel sollte uns nicht narren. Als einzige Partie verliessen wir in dieser Nacht das gastliche Haus, ohne zu ahnen, dass wir an diesem Tage nicht mehr zurückkehren sollten.

Bei spärlichem Kerzenlicht stiegen wir über leicht vereiste Felsplatten hinab zum Schönbühlgletscher. Die Gletscherbächlein waren nicht zur Ruhe gekommen; der zu geringe Temperaturrückgang hatte sie nicht zu erstarren vermocht. Überall war ihr murmelnder Lauf deutlich zu vernehmen, wenngleich wir sie auch nicht sehen konnten.

In den Felsen des Stockje setzte die Dämmerung ein. Zwar befanden wir uns noch in einer dichten Nebelschicht, die uns jede Orientierung nahm, aber der Glanz des neuen Tages drang durch den Schleier zu uns herab und tauchte die nähere Umgebung in ein milchiges Weiss. Dieses Wolkengebilde musste also bald überwunden sein, und so streckten wir viel zu hoch in den Felsen des Stockje beim silbern dahinrieselnden Quellwasser zum erstenmal die Köpfe in das grelle Licht der Sonne.Von den Wolken zugedeckt lag unter uns das weite Tal von Zmutt, und drüben standen unsere beiden Beherrscher vom Vortage in blendend weissem Neuschnee und tauchten ihre stolzen Gipfel in den strahlenden Glanz der Morgensonne. Mit diesem Bild war unsere bisherige Mühe gut belohnt worden.

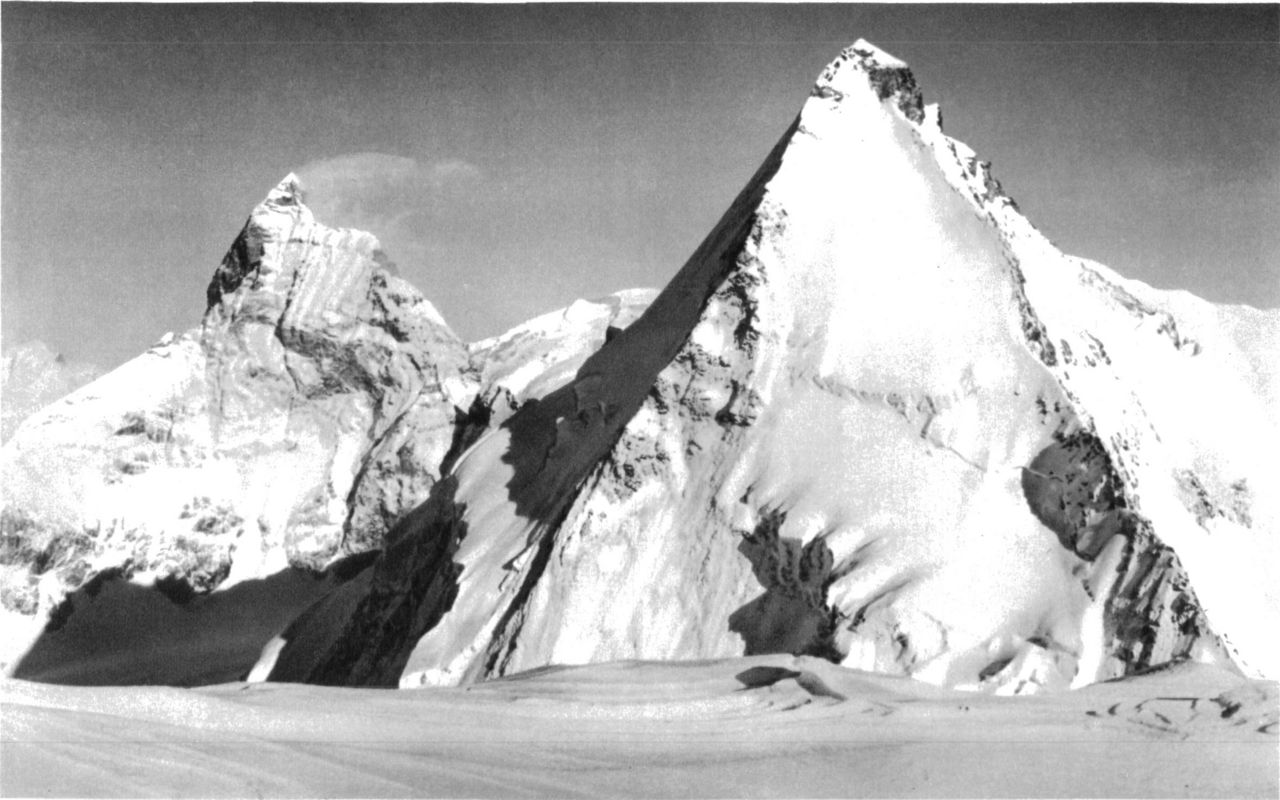

Aber wir standen damit erst am Anfang unserer Bergfahrt. Über die Südwestseite des Stockje führte unser Weg hinab in den Gletscher. Den Punkt 2968 m liessen wir zur Linken und betraten bald die grosse Terrasse des Gletschers zwischen den beiden Brüchen. Unsere Erfahrung am Vortage hatte gelehrt, dass der obere Bruch in seiner nördlichen Hälfte zu viele Schwierigkeiten bot, weshalb wir nunmehr Kurs auf Punkt 3130 m am Fusse der Nordwand der Dent d' Hérens nahmen. Zu diesem Zwecke mussten wir die Gletscherterrasse in ihrer ganzen Ausdehnung queren. Etwa in der Mitte angelangt, löste sich mit furchbarem Schlage eine Eislawine von dem Hängegletscher in der Nordwand und nahm mit ohrenbetäubendem Lärm ihren Weg in den Gletscher. Das war eine Warnung für uns, die wir die Absicht hatten, den oberen Gletscherbruch direkt am Fusse der Nordwand zu umgehen. Nach einer halben Stunde überschritten wir die frischen Lawinenkegel, umgingen Eisblöcke von dem Ausmass eines kleinen Hauses und standen sehr bald im letzten Teil des Gletschers unterhalb des Tiefenmattenjochs. Von hier aus sahen wir zum erstenmal die Nordwestwand und den Westgrat der Dent d' Hérens. Ebenso sahen wir auch zu unserem Schrecken, dass die Oberlippe des Bergschrundes in der gesamten Ausdehnung des hinteren Tiefenmattenkessels so hoch hing, dass wir selbst bei weniger erheblichen Breiten des Bergschrundes nicht einmal mit ausgestrecktem Pickel den oberen Rand berühren konnten. Bei dem dachartig überhängenden Gebilde wäre hier selbst ein Seilmanöver ein zweifelhaftes und zeitraubendes Vergnügen gewesen. Es verstand sich von selbst, dass nunmehr die Auswahl unserer Wege auf die Nordwestwand beschränkt war. Wie es hierin, insbesondere nach den voraufgegangenen lauen Nächten aussehen mochte, sollten wir sehr bald erfahren. Diese Bergflanke war von unserem Stand aus schlecht zu überblicken. Wir konnten nur den unteren Teil der Wand einsehen und diesen auch nur ungenau. Der obere Teil lehnt sich zurück und ist von den beiden Eisstürzen, die in den Hang eingelagert sind, verdeckt.

Lange sassen wir schon auf unseren Rucksäcken und sorgten für deren Gewichtserleichterung, indem wir verzehrten, was der Magen eben noch vertrug. Keiner wusste, ob sich hierzu nach dem Einstieg bei den zweifelhaften Verhältnissen noch Gelegenheit bot. Hier in dieser Wildnis fühlten wir uns wohl und liessen der Zeit bei fast endlosen Betrachtungen ihren Lauf. Wir wollten ja auch nicht früher als gerade notwendig wieder zurück sein. So sollte der ganze Tag regelrecht ausgekostet werden. Früher als erwünscht wurden wir von unserem Rastplatz verscheucht. Plötzlich wurde der Gletscher unter uns unruhig; ein geheimnisvolles Knacken war von leichten Bodenerschütterungen begleitet. Noch als wir dabei waren, das Feld zu räumen, entstand etwa 10 Meter hinter uns Gepolter und eine neue Spalte öffnete in respektvoller Weite ihren habgierigen Schlund.

Hoch ist die rechte Lawinenhalte am Fusse der Wand. An ihrem oberen Rand sperrte noch einmal der weite Bergschrund unseren Weg. Drüben, etwa eine Seillänge nach links, war ein Eisturm bei seinem Sturz im weiten Schrund stecken geblieben. Er sollte uns hinübertragen in die untere Zone des Steilhanges. Locker war hier die Neuschneeauflage und überaus faul der darunter befindliche Altschnee. Knietief stapften wir durch das rutschige und steile Gelände. Davon hatten wir sehr bald genug. Nach wenigen Seillängen wechselte der Kurs wieder nach rechts hinüber in eine Lawinenspur, aus welcher der Neuschnee weggefegt und die Altschneeunterlage gut bei-gedrückt war. Hier kamen wir gut voran, da die Steigeisen ausreichenden Grund fanden. Den uns entgegenkommenden kleinen Schneebrocken vermochten wir auszuweichen. Die Rinne verlor sich am Fusse eines Eisabbruches. Hier angelangt standen wir etwa in der Mitte des unteren Eissturzes. Ein breiter Spalt trennte uns von dem Abbruch.

Das Bild der Wildheit des Bruches hatte uns nunmehr völlig in seinen Bann gezogen, und so nahmen wir den Weg, abgesehen von einigen kurzen Querungen, mitten durch die Fallinie. Aber bei diesen ewig wechselnden Verhältnissen war grösste Vorsicht geboten. Während mein Gefährte am tief eingesetzten Pickel sorgfältig sicherte, suchte ich den Weg, stieg hinab in kleine Firneinbrüche, verschwand hinter einem Eisturm oder war sonst oft in einem Versteck, von wo aus das Zeichen zum Nachkommen gegeben wurde.

Nach ungewöhnlich langer Zeit standen wir auf dem mittleren, tief verschneiten Firnplateau.

Der obere Abbruch des Hängegletschers liess sich bedeutend besser übersehen als der untere. Nordwest- und Westgrat drängen das Wandstück schon an dieser Stelle ziemlich eng zusammen, so dass man aus der Wandmitte die beiden Gratrippen deutlich sehen kann. In diesem Bruch fällt die Orientierung nicht schwer. Wir wählten wiederum die Mitte. Über eine fein geschwungene Eisrippe gelangten wir in einen kurzen Kamin, welcher den Ausstieg aus dem oberen Bruch vermittelte. Der obere Teil des Firnhanges bietet bis auf die Umgehung ausgedehnter, querverlaufender Spalten keine Schwierigkeiten. Die Steilheit lässt hier ganz erheblich nach. Bald war der Gipfelaufbau erreicht. Ein Weg über bewässerten festen Fels brachte uns einige Seillängen unterhalb der Gipfelhaube auf den Nordwestgrat. Überwältigend war der Anblick des oberen Teiles der Nordwand, der nun unmittelbar neben uns lag. Frei glitt der Blick hinauf zu der reinen und schöngeformten Firnkrone, die dem Gipfel aufgesetzt ist. Noch wenige Seillängen und die höchste Erhebung des Berges von 4180 m gehörte uns. Damit war das Ziel erreicht. Bevor noch der Körper seine wohlverdiente Gipfelruhe bekam, sahen wir beim Ausstieg aus dem Ostgrat noch nach dem Rechten. Wir überschritten den Gipfel und gingen hinüber zum Vermessungspunkt. Die schweizerisch-ita-lienische Grenze verläuft genau über den First.

So standen wir in voller Zufriedenheit am oberen Ende des Ostgrates und blickten hinab über den türmereichen Weg, welchen Pfann, Frau Noli und Weizenbach einst in Verbindung mit einer Matterhornüberschreitung gegangen sind, sahen das Hörn in völlig veränderter Form weit ausgeladen vor uns und hatten offene Sicht hinab ins Tal von Breuil und weiter in den Süden und hinüber zu den wuchtigen Bergen des Westens. Der Blick nach Norden blieb durch die Wolken, die sich aus dem in der Nordwand lagernden Dunst gebildet hatten, behindert. Im Nordosten streckte das Weiss- horn sein kühnes Haupt empor, dessen Begehung uns einige Tage später auf zwei schönen Wegen gelang 1 ). So schauten wir hinaus unendlich weit in die Welt und genossen von jenem Glück, das zu geniessen wohl immer nur dem vorbehalten bleibt, der das Ringen mit dem Berg mit Erfolg besteht. Verloren in unseren Betrachtungen hoch über einem Meer von Wolken, vergassen wir die Zeit. Stunden vergingen, und schwer war der Abschied; die harte Arbeit und der schöne Lohn hier oben hatten eben alle Erwartungen übertroffen.

Der Kälteeinbruch und der Gedanke an einen langen und gar nicht einfachen Abstieg jagten uns des Nachmittags um 430 Uhr vom Gipfel. Wieder folgten wir einige Seillängen dem Nordwestgrat. An einem kleinen Turm stiegen wir hinunter in die Nordwestflanke, querten die wasserüberronnenen Felsplatten des Gipfelaufbaues und nahmen Kurs auf den Westgrat. Noch leuchtete tief im Westen die Abendsonne, aber ihre Strahlen hatten keine Wärme mehr. Das Tempo musste nunmehr verschärft werden. Die Kletterei über die Felsen und Türme dieses Gratabschnittes ist ein besonderer Genuss. Alles, was an Griffen und Tritten vorhanden ist, erweckt Zutrauen. An einem ziemlich plattigen Turm, dem nicht anzusehen war, ob er umgangen oder überschritten werden sollte, fanden wir einen gutsitzenden Haken. Dieser bot uns eine willkommene Abseilgelegenheit. Ein letzter Turm forderte an seinem wenige Meter tiefen Abbruch nochmals die ganze Aufmerksamkeit.

Nun standen wir im Tiefenmattenjoch an jener Stelle, die wir des Morgens wegen des allzugrossen Bergschrundes nicht erreichen konnten. Der Abstieg zur schweizerischen Seite konnte wegen der Steilheit des Geländes und seiner Brüchigkeit, insbesondere auch wegen des Schrundes, nicht in Frage kommen. Der Weg führte daher hinab in den Glacier des Grandes Murailles. Die Dämmerung hatte schon weite Fortschritte gemacht. Wegen des mangelnden Lichtes verfehlten wir die Umgehungsroute des Gletscherabbruches und waren so auch noch zu einem kurzen Abseilmanöver gezwungen. Als wir am Westarm der Tête de Valpelline aus dem Gletscher in die Moräne stiegen, war es vollkommen finster. Der Himmel hatte Haufenwolken vorgeschoben. Kein Mond und auch kein Stern spendete uns hier das so begehrte Licht. Unsere Laterne lag wohlbehütet in den Felsen des Stockje. Die nachtschwarzen schroffen Felswände von Mont Brulé, Dents des Bouquetins und Tête de Valpelline erschienen bei der Dunkelheit und Ungenauigkeit ihrer Konturen so sehr in unsere Nähe gerückt, dass sie eine geradezu erdrückende Wirkung auslösten.

Weglos und über blockiges Gestein stolperten wir ziemlich müde die Moränenhalde hinauf und betraten gegen 10 Uhr die Aostahütte, ein ungastliches kleines Schutzhaus auf 2850 m, dessen Dach zum grössten Teil von einer Lawine eingedrückt war. Soweit der Schneerest nicht im Dachgeschoss der Hütte lag und von hier das ohnehin unfreundliche Lager langsam aber sicher tropfend durchnässte, bildete er abseits von der Hütte einen mächtigen Kegel. Hüttentür und Fenster waren vernichtet, die Frischluftzufuhr also hinreichend gesichert. Das grosse Loch im Dach sorgte in jener Nacht nicht gerade für die Behaglichkeit. Der nächtliche Wind pfiff ungebührlich laut durch unsere Behausung, und das lose, dröhnende Blech auf dem schwer mitgenommenen Dach besorgte die Begleitmusik zu unserer wohlverdienten Ruhe. Und dennoch: in dieser Hütte streckten um Mitternacht zwei überglückliche Menschen ihre müden Glieder aus und waren darin einig, dass kein Fürst den Zustand des Wohlbehagens je köstlicher empfunden haben könne als sie. So verging die Nacht. Die nähere Umgebung sahen wir erst am nächsten Tage. Hinweg über riesige Gletscherböden im hinteren Talgrund glitt der Blick nach Süden ins Val de Valpelline. Nach allen anderen Himmelsrichtungen war die Aussicht durch Berge und Gletscherstürze behindert. Schwer lastete der Föhn über dem Tal. Es wurde verdächtig warm.

Der drohende Witterungsumschlag lag uns wie Blei in den Gliedern. Mit erhöhtem Tempo musste daher der Weg fortgesetzt werden. Um die Mittagszeit standen wir im Col de Valpelline 3562 m. Drohend stiegen uns die Gewitterwolken nach. In der Ferne grollte der Donner. Über dem weiten Gletscherfeld lag eine unerträgliche Hitze. Aber bald betraten wir wieder die Felsen des Stockje. In dem Gefühl des Geborgenseins wurde eine Ruhepause eingelegt. Doch schon öffnete der Himmel seine Schleusen, und als wir kurz nach dem Aufbruch auf der Moräne standen, hatten wir keinen trockenen Fetzen mehr am Leibe. Doch das sollte uns nicht weiter kümmern. Im Augenblick aber schlug der Blitz drüben in die Felsen des Stockje, dass es meinem Freund in der Brille auf der Nase zündete und meinen Pickel derart traf, dass der rechte Arm unwillkürlich in die Höhe schnellte. Hinzu kam die Wirkung des ohrenbetäubenden Donners mit einer Luftbewegung, dass es uns fast von der Moräne herunterwarf. Dieser Schrecken war uns heftig in die Glieder gefahren. Die Lust, noch weiter so unbekümmert um die tobenden Naturgewalten durch die Gegend zu schlendern, war nun doch vorbei. In einem höllischen Tempo suchten wir die Moräne und den Gletscher hinter uns zu bringen. Noch wenige Minuten und hinter uns schlug die Hüttentüre von Schönbühl heftig ins Schloss.