Eine Höhlenfahrt in die Abruzzen

Mit 4 Bildern ( 97-100 ) und 3 SkizzenVon Alfred Güller

( Otelfingen, Zürich ) Anfangs September 1946 verliess eine Gruppe junger Leute die Schweiz, um, zusammen mit einigen Interessenten aus den Kreisen des italienischen Alpenklubs, eine Anzahl interessanter Höhlen Mittelitaliens zu besuchen und wenn möglich weiter zu erforschen. Der Initiant des Unternehmens war der durch die Erschliessung des « Häliloches » am Beatenberg im Winter 1945/46 bekannt gewordene V. M. Gautschi, der auch die Leitung innehatte. Über den Verlauf der Expedition bringen wir nachfolgend die Schilderung eines schweizerischen Teilnehmers.Die Redaktion Dass es sich nicht um eine gewöhnliche Vergnügungsreise handelte, die hier von Stapel ging, war den vielen Neugierigen klar, die im Bahnhof Chiasso unentwegt ihre Augen auf uns richteten, als wir am frühen Nachmittag des 3. September 1946 unseren Gepäckhaufen für die Zollabfertigung bereitstellten. Nicht weniger als 44 Kollis von zusammen gegen 500 kg Gewicht, die bereits seit Tagen aus verschiedenen Teilen der Schweiz hier eingetroffen waren, mussten geöffnet und auf Zeltblachen so bereit gelegt werden, dass die Besichtigung durch die Zoïïorgane rasch und reibungslos vonstatten gehen konnte. Die von unserem Expeditionsleiter V. M. Gautschi gut vorbereiteten, detaillierten Inventarlisten erleichterten sowohl den schweizerischen wie den italienischen Zollorganen die Revision ganz beträchtlich. Schneller als wir gehofft hatten, konnten wir unser Material in den Gepäckwagen eines italienischen Zuges verladen. Kaum war dies geschehen, setzte sich unser Zug in Bewegung, und wir rollten dem sonnigen Süden entgegen.

Bei einbrechender Dämmerung verliessen wir Mailand im Nachtschnellzug. Als dieser bei Piacenza langsam den Po überquerte, sassen wir gemütlich im Speisewagen bei « Spaghetti napolitani ». Gegen Mitternacht wand sich unser Zug von Bologna durch den etruskischen Apennin zur Höhe des 18 km langen Scheiteltunnels empor. Die Nacht war dunkel, nur notdürftig erhellten Scheinwerfer die zahlreichen Baustellen, an denen dauernd gearbeitet wird. Die hohen Viadukte passiert der Express im Schrittempo über provisorische Konstruktionen, die unter der Last des Zuges laut ächzten, während die früheren soliden Betonpfeiler, durch den Krieg zertrümmert, noch im Abgrund liegen.

Bei Tagesanbruch rollen wir den schmutzig gelben Fluten des Tibers entlang der Ewigen Stadt zu, vorbei an düsteren Städtchen, die wie mittelalterliche Burgen von ihren Höhen ins Land hinausschauen.

Mittags, gegen 11 Uhr, hielt unser Zug in der Stazione Termini, dem Hauptbahnhof Roms, und wir begaben uns sofort nach dem Sitz des « Circolo speleologico di Roma ». Hier konnten wir unser Ausrüstungsmaterial bis zur Weiterfahrt sicher deponieren.

Der « Circolo speleologico » bildet eine Untergruppe der Sektion Rom des « Club alpino d' Italia », dessen Mitglieder sich hauptsächlich mit der Erschliessung von Grotten und Höhlen in Mittelitalien befassen. Ihr Klublokal ist EINE HÖHLENFAHRT IN DIE ABRUZZEN ( ITALIEN ) in origineller Weise als Höhle ausgebaut. Im Keller eines Hauses, inmitten der Stadt, gelangt man durch eine enge Treppe in schmale, niedrige Gänge, von deren Decken imposante « Stalaktiten » herunterhängen, so dass man gerade noch aufrechten Ganges passieren kann. Die düstern, indirekt beleuchteten Gänge führen aber nicht in unbekannte Tiefen. Nach wenigen Metern gelangt man um eine Ecke in ein hell erleuchtetes, heimeliges Gemach mit niederen Tischchen und Fauteuils in den Ecken. Es ist der Rauchsalon der Klubmitglieder, der durch Gänge mit weiteren Gemächern verbunden ist.

II

Nach zwei Tagen verlassen wir Rom. Unsere Expedition ist nun vollzählig. Den sechs Schweizern haben sich der liebenswürdige Leiter des Circolo, Dr. A. G. Segre, und vier weitere Mitglieder angeschlossen. Auch unser Ausrüstungsmaterial ist aus den Beständen des Circolo noch beträchtlich vermehrt worden. Eng aneinander gepresst sitzen wir zwischen Kisten und Säcken auf dem gecharterten Automobil, das uns ans Ziel unserer Reise, in die Zentralen Apenninen, bringen soll. Die Fahrt geht über die weite Ebene der römischen Campagna gegen Osten. In gleichmässigem Tempo überholen wir viele der hohen, klobigen Zweirädergespanne, auf denen die Bauern vom Markte zurückkehren. Aus der Gegenrichtung sausen amerikanische Armee-fahrzeuge an uns vorüber. Sie erinnern daran, dass wir uns in einem von einer fremden Macht besetzten Lande befinden.

Zu beiden Seiten der Strasse dehnt sich eine weite, flache Landschaft aus; Äcker und ausgedörrte Wiesen geben der ganzen Gegend ein eigenartiges, fast eintöniges Gepräge. Nur hie und da verleiht ein von hochstämmigen Pinien umgebenes Bauerngehöft der Landschaft einige Abwechslung. Die Luft ist schwül und drückend, trotz des Windes, der kräftig aus dem Süden weht. Es ist der Scirocco, ein echter Wüstenwind Afrikas, der zeitweilig die Westküste der Apenninenhalbinsel bestreicht und so heiss ist, als käme er aus einem Backofen. Doch von Minute zu Minute beginnt sich die graue Gebirgskette, die anfänglich nur schwach über dem Dunste der Ebene zu erkennen war, schärfer am Horizont abzuzeichnen, und schon lassen sich die weissen Hotelpaläste von Tivoli erkennen. Das Bild der Landschaft beginnt sich zu ändern. Neben üppigen Weinkulturen, die reich mit Früchten behangen sind, ziehen sich ausgedehnte Olivenpflanzungen den sanft ansteigenden Hängen entlang. In einer Strassenkurve liegt, als stummer Zeuge der Kämpfe, die sich hier vor nunmehr bald 3% Jahren abgespielt haben, ein havarierter deutscher « Tiger ». Je mehr sich unsere Maschine an den felsigen Hängen in die Höhe arbeitet, desto mehr weicht die schwüle, staubige Atmosphäre der Campagna einer wohltuenden Frische. Trotz der unbequemen Sitzgelegenheit und der zwischen unseren Knien aufgeschichteten Gepäckmauer, die bald nach dieser, bald nach jener Seite auseinanderzufallen droht, sind wir alle in heiterer Stimmung. Selbst ein Pneudefekt, der uns in der Nähe des kleinen Städtchens Vicovaro etwa drei Stunden aufhält, vermag unsere Zuversicht nicht zu dämpfen. Wir passieren Carsoli, ein malerisches Provinzstädtchen an der Bahnlinie Rom -Sulmona. Dieses hat, besonders in den Quartieren um den Bahnhof und bei der Eisenbahnbrücke, durch den Krieg schwer gelitten, und der Wiederaufbau ist kaum über die nötigsten Aufräumearbeiten hinaus gediehen. Die trotzige Burg und das Villenquartier mit seinen Gärten voll Palmen und Zypressen scheinen von den Kriegshandlungen verschont geblieben zu sein. Hier verlassen wir die breite, asphaltierte Überlandstrasse, und auf einem staubigen Bergsträsschen geht es über eine Steilstufe in ein höher gelegenes Seitentälchen. Von diesem führt die holperige Strasse in weiten Schleifen immer höher, vorerst durch Mais- und Rebkulturen, dann durch einen armseligen Buschwald von Kastanien, wilden Feigen und Eichensträuchern und schliesslich durch eine vegetationsarme, felsige Karstlandschaft, deren hellgraue Felszähne im Scheine der eben untergehenden Sonne eine eigenartige, fast düstere Stimmung hervorrufen.

Bei einbrechender Dämmerung erreichen wir Pietrasecca, das Endziel unserer Autoreise. Das Dörfchen liegt ca. 850 m hoch, zuoberst auf einem langgezogenen Felsrücken, der gegen Süden mit einer hohen, senkrechten Felswand abbricht. Eng aneinandergeschmiegt stehen die roh gemauerten, kleinen Steinhäuschen auf der Felszinne. Im nördlichen, etwas geräumigeren Dorfteil umgeben sie einen grossen freien Platz, an dessen Brunnen die heimkehrenden Bauern soeben ihre Maultiere tränken. Frauen und Töchter tragen in anmutig federndem Gange die grossen kupfernen Wasserkrüge auf dem Kopf nach ihren Wohnungen. Nach wenigen Minuten scheint das ganze Dorf von unserem Eintreffen erfahren zu haben, denn jung und alt drängt sich EINE HÖHLENFAHRT IN DIE ABRUZZEN ( ITALIEN ) um uns und unser Gepäck, das wir vorerst vor dem Hause des Dorfpfarrers deponiert haben. Immer dichter wird der Kreis der Neugierigen um uns herum. Jede unserer Bewegungen wird aufs genaueste verfolgt, und auch die eifrig geführten Diskussionen, von denen wir Schweizer leider nicht sehr viel verstehen, drehen sich offenbar ausschliesslich um die sonderbare Reisegesellschaft und um ihre noch sonderbareren Vorhaben. Einzig die Worte « Tedeschi, Tedeschi », die sich in halblautem Tone hinter unseren Rücken immer wieder fragend zugeraunt werden, können wir verstehen, doch sind diese Worte gerade jetzt nicht dazu angetan, unser Vertrauen in unsere derzeitige Umgebung besonders zu erhöhen. Immer neue Gesichter, schmutzig, rauhbärtig und düster, treten aus dem Dunkel der inzwischen hereingebrochenenNacht in den fahlen Lichtschein unserer Karbidlaternen, um unsere Ausrüstungsgegenstände zu mustern. Wir sind alle froh, als endlich die Maultiere herangeführt werden und das Material aufgebastet werden kann.

Endlich ist alles so weit. Mit den besten Wünschen des alten, dickbäuchigen Dorfgeist-lichen schreitet unsere Karawane an den letzten Häuschen vorbei in eine unbekannte, finstere Gegend hinaus. Über uns funkelt ein prachtvoller Sternenhimmel. Eine erhabene Stille liegt über dem Land. Ausser dem behutsamen Getrampel der Maultiere und dem Geräusch unserer Bergschuhe ist nichts zu hören. Der Wes führt im Zickzack steil bergab, vorbei an klüftig zerrissenen Felswänden, deren Höhe wir allerdings im Scheine unserer Laternen nicht ermessen können. Irgendwo in der Ferne heult ein Hund. Da spricht plötzlich jemand von Räubern. Ja, Räuber soll es in dieser Gegend noch haben; erst vor vierzehn Tagen sei ein einsamer Bauernhof überfallen und geplündert worden, das hätten die Leute im Dorf erzählt. Doch wir sind elf kräftige junge Leute, die sich energisch zur Wehr setzen würden, obwohl, mit einer Ausnahme, niemand von uns eine Schusswaffe auf sich hat.

Nach einer Weile schwenken unsere Führer seitlich vom Wege ab, und bald sind wir vor dem Eingang der Höhle von Pietrasecca, der sich als hoher, schwarzer Schlitz undeutlich in den vom aufgehenden Mond fahl beschienenen Felsen abzeichnet. Unverzüglich wird das grosse Zelt aufgeschlagen, das uns in den nächsten vierzehn Tagen das Hotel ersetzen soll. In einer Felsnische unweit davon kocht auch bald die wohlverdiente Suppe in einem grossen Kupferkessel, der eigens für diesen Zweck beim Pfarrer requiriert worden ist. Die Uhrzeiger rücken gegen Mitternacht, als wir uns in unsere Wolldecken und Schlafsäcke verkriechen und die Ruhe sich über unserem Lager ausbreitet.

Ein tiefblauer Himmel wölbt sich über uns, als wir am nächsten Morgen erwachen. Es ist empfindlich kalt. Schlotternd, mit hochgestülptem Kragen oder eingehüllt in die Wolldecken, stehen wir um die Kochstelle und warten, bis der Kakao für das Frühstück bereit ist. Bald erreicht die Sonne auch unser Lager, und die Kälte weicht rasch einer angenehmen Wärme.

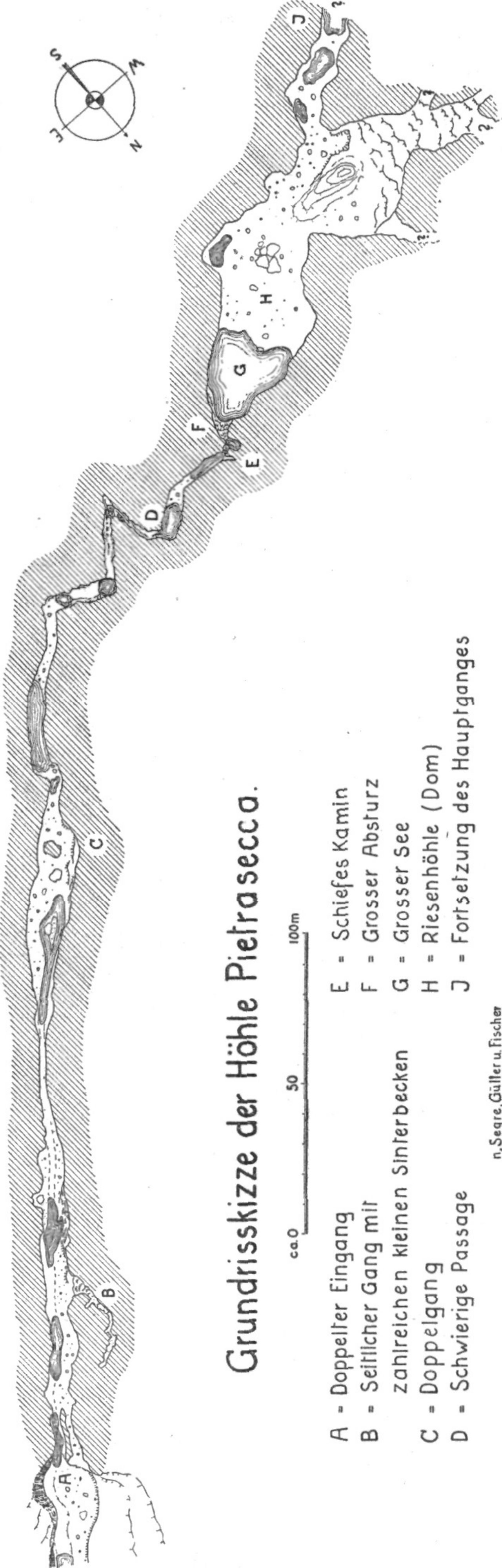

Das Lager befindet sich in einem schluchtartigen Felszirkus, der den Voreinschnitt zur Höhle bildet. Auf seinem Grunde liegt ein jetzt trockenes, breites Bachbett, das mit leichtem Gefälle sich nach der Höhle zieht und in dieser verschwindet. Das Ganze ist eingeschnitten in hellgraue, schwach gebankte Kalksteine, die in der Umgebung des Höhleneinganges massig steil gegen Norden geneigt sind. Die Oberfläche dieser Kalksteinschichten ist stark verkarstet und nur spärlich mit Gras und Sträuchern bewachsen. Weiter nördlich sind die Kalksteine von weicheren Mergelkalken und von mächtigen Sandsteinkomplexen überlagert. Nach den vorhandenen geologischen Karten gehören sowohl die Kalksteine wie die Sandsteine der Miozän-Formation an. Der Höhleneingang selbst besteht aus zwei Öffnungen, einem schmalen, 15 bis 20 m hohen Schlitz und einem rundlichen Loch von 4 bis 6 m Durchmesser unmittelbar daneben.

Nach dem Frühstück wird mit den Vorbereitungen für den Einstieg begonnen. Seile und Strickleitern werden geordnet und zu Traglasten verteilt, das Karbid in den Laternen erneuert, das Gummiboot aufgeblasen und nochmals auf etwaige Schäden kontrolliert. Von der Spitzengruppe erhält jeder eine neue Taschenlampenbatterie als Reserve und für den Notfall zwei Wachskerzen nebst Streichhölzern. Die Verpflegung in der Höhle besteht aus je einer Tafel Schokolade, einigen Biskuits und einem « Ovosport ». Und nun kann 's losgehen. Aber o weh, schon beginnen die Schwierigkeiten. Das Telephon, das die Verbindung zwischen den Leuten in der Höhle und der Lagerwache am Eingang aufrecht erhalten sollte, verweigert bei der letzten Prüfung kategorisch seinen Dienst. Schliesslich werden die Reparaturversuche auf-

Höhlenfahrt in die Abruzzen

Ausblick von Pietrasecca gegen Norden

Im Mittelgrund die Vegetationsarme Karstlandschaft, unter der sich die Höhle von Pietrasecca erstreckt. Im Hintergrund der Felsrücken des Varri ( 1371 m )

Kletterei am Grossen Absturz

K

1

1

1

Gewaltige Tropfsteinbildung im Dom der Pietrasecca-Höhle

Der Fuss des grossen Stalagmitten ist von einem Sinterbecken umsäumt, dessen Aussenwände treppenartigen Aufbau zeigen.

Doppel-Eingang zur Höhle von Pietrasecca

^Ä^-^

97—100 - Photos A. Güller & Brenner Art. Institut Orell Füssli A.G. Zürich Die Alpen - 1947 - Les Aloes gegeben und der Vorstoss in die Höhle ohne telephonische Verbindung begonnen.

Meister Kutter, der Senior unserer Expedition, bleibt als Wache im Lager zurück, alle andern sind in der Höhle engagiert. Die Spitzengruppe besteht aus fünf Mann, die übrigen werden zwischen ihr und dem Lager Posten bilden, so dass, wenn möglich, Rufverbindung untereinander hergestellt werden kann.

Gleich am Eingang ist ein kleiner Wassertümpel zu umklettern. Einige aufgescheuchte Vögel schiessen über uns ins Freie. Hinter dem Tümpel wird die Höhle breiter und erlaubt, trockenen Fusses in ihrer Mitte zu marschieren, was allerdings infolge der grossen, glitscherigen Gerolle und den stets hin und her tanzenden Schatten nur mühsam vor sich geht. Eine Fledermaus flattert um unsere Köpfe, ohne dass wir sie sehen können. Fast horizontal geht es in den Berg hinein, bald über grosse Blöcke, dann wieder über feine Schwemm-sandbänke, entlang an Teichen und Tümpeln. Einmal teilt sich die Höhle in zwei Arme, die sich nach kurzer Zeit wieder vereinigen. Nach ca. 250 m gelangen wir zu einer Biegung gegen Osten und stehen vor einem grösseren See, der beidseits bis an die senkrechten Wände reicht. Er wird mit Hilfe des Gummibootes überquert, obwohl er nicht sehr tief zu sein scheint. Wir trachten aber darnach, solang wie möglich trockene Kleider zu haben, und nehmen daher das langweilige, zeitraubende Manöver des Übersetzens in Kauf. Einige bleiben hier als erster Verbindungsposten zurück. Jenseits des Sees wird die Höhle enger und biegt nach weiteren 30 bis 40 m unvermittelt scharf nach rechts um. Gleichzeitig ändert sich die Morphologie der Höhle grundlegend. An Stelle des mehr oder weniger ebenen Geröll- oder Sandbodens tritt jetzt der nackte Fels. Dieser ist sehr stark durchkolkt; stark hervortretende Rippen mit messerscharfen Kanten wechseln mit tiefen Rinnen oder mit runden wassergefüllten Löchern. Die Durchmesser der letzteren erreichen oft 2, 3 oder 4 m und nehmen dann nicht nur die ganze Breite der Höhle ein, sondern greifen seitlich unter die nach oben zusammenführenden Wände hinein. Ihre Tiefe übersteigt bisweilen 3 m. Das Vordringen wird auch dadurch sehr erschwert, dass das Gestein vom Wasser überall sehr fein geschliffen ist und daher den Nagelschuhen den Halt versagt.

Eine scharfe Linie, die an den Höhlenwänden langsam ansteigt, erweist sich bei genauer Untersuchung als die Grenzfläche zweier verschiedener Gesteinsarten, die stellenweise direkt aneinander treten, andernorts auf viele Meter durch eine dünne, weisse Kalzitschicht voneinander getrennt sind. Diese Trennungsfläche schneidet den Höhlenboden unmittelbar vor der ersten scharfen Knickung. Die auffällige Veränderung im Charakter der Höhle ist somit auf den Wechsel des Gesteins zurückzuführen.

Die Höhle wird immer schmäler, dafür um so höher. Wo die Form der Wände es gestattet, können wir mit den Scheinwerfern 20 m hoch hinauf-leuchten, ohne ihre Vereinigung zu sehen. Das Vordringen gestaltet sich immer mühsamer. Bald geht es links, bald rechts um eine Ecke. Wir sind in einer unterirdischen Viamala oder Aareschlucht. Wie wäre es wohl, wenn draussen plötzlich einer jener kräftigen Platzregen niedergehen würde, die in Italien bekanntlich keine Seltenheit sindEs ist ja bald Mitte September, eine Die Alpen - 1947 - Les Alpes25 Zeit, wo in andern Jahren die winterlichen Regenfälle in dieser Gegend bereits eingesetzt haben. Es brauchte wohl nicht allzuviel, so würde das Wasser an diesen schmalen Stellen 2 m hoch daherbrausen. Welch gewaltige Wassermengen zur Zeit der grossen Regenfälle und der Schneeschmelze sich durch diese Höhle ergiessen, beweisen mit aller Deutlichkeit die eingeschwemmten Grasbüschel und Äste, die zum Teil in 5 m Höhe über der Sohle hängen geblieben sind. Dies war neben andern auch ein Grund dafür, weshalb wir auf eine Verbindung der in der Höhle arbeitenden Leute mit dem Lager einiges Gewicht legten.

Nun scheint uns eine Stelle jedes weitere Vordringen zu verunmöglichen. Es ist dieselbe, die vor einigen Jahren unsere italienischen Kameraden bei einem früheren Vorstoss zur Umkehr gezwungen hat. Eine kaum 40 cm breite, gebogene Rinne führt steil hinunter ins Wasser, das sich einige Meter weiter zu einem See erweitert. Alle Bemühungen, das Boot ins Wasser zu setzen und den Teich direkt zu überqueren, schlagen fehl. Endlich gelingt es, ein Seil über eine vorstehende Felsnase an der Wand zu ziehen und jenseits derselben sich ins Boot hinunter abzuseilen. Stunden vergehen, bis wir alle mitsamt dem Material diese Stelle hinter uns haben.

Ein weiterer Teich kann mit dem Boot leicht überwunden werden. Leider scheint dieses irgendwo einen Defekt erlitten zu haben, denn bei jeder Überfahrt sammelt sich in seinem Innern Wasser, so dass wir alle an Gesäss und Rücken vollkommen durchnässt sind. Nun klettern wir einen steilen Schacht hinunter, der wiederum in ein Wasserbecken mündet. An einem eingeschwemmten, zwischen den Wänden verkeilten Baumstamm wird hier die Strickleiter befestigt und so das Hindernis verhältnismässig leicht überwunden. Aber schon stehen wir von neuem über einer 8 m hohen, senkrechten Wand, an deren Fuss sich ein See ausbreitet. Dieser scheint die früheren an Grösse zu übertreffen, denn mit unsern Lichtern vermögen wir das jenseitige Ufer nicht zu erkennen. In Anbetracht des defekten Gummibootes und der bereits vorgeschrittenen Zeit beschliessen wir, den Vorstoss abzubrechen und vorerst den Schaden zu beheben. So kehren wir zurück, lassen jedoch die Strickleiter und die Sicherungsseile hängen.

Nach sieben Stunden treten wir mit geblendeten Augen ans Tageslicht, beschmutzt und bis auf den Leib durchnässt. Seile, Schnüre, Rucksäcke und Kleider, alles wird zum Trocknen ausgebreitet, und dann verzehren wir unseren Imbiss an der wohltuenden Sonne.Schluss folgt )