Durch die Monte Rosa-Ostwand auf die Zumsteinspitze

Von Robert Wenck

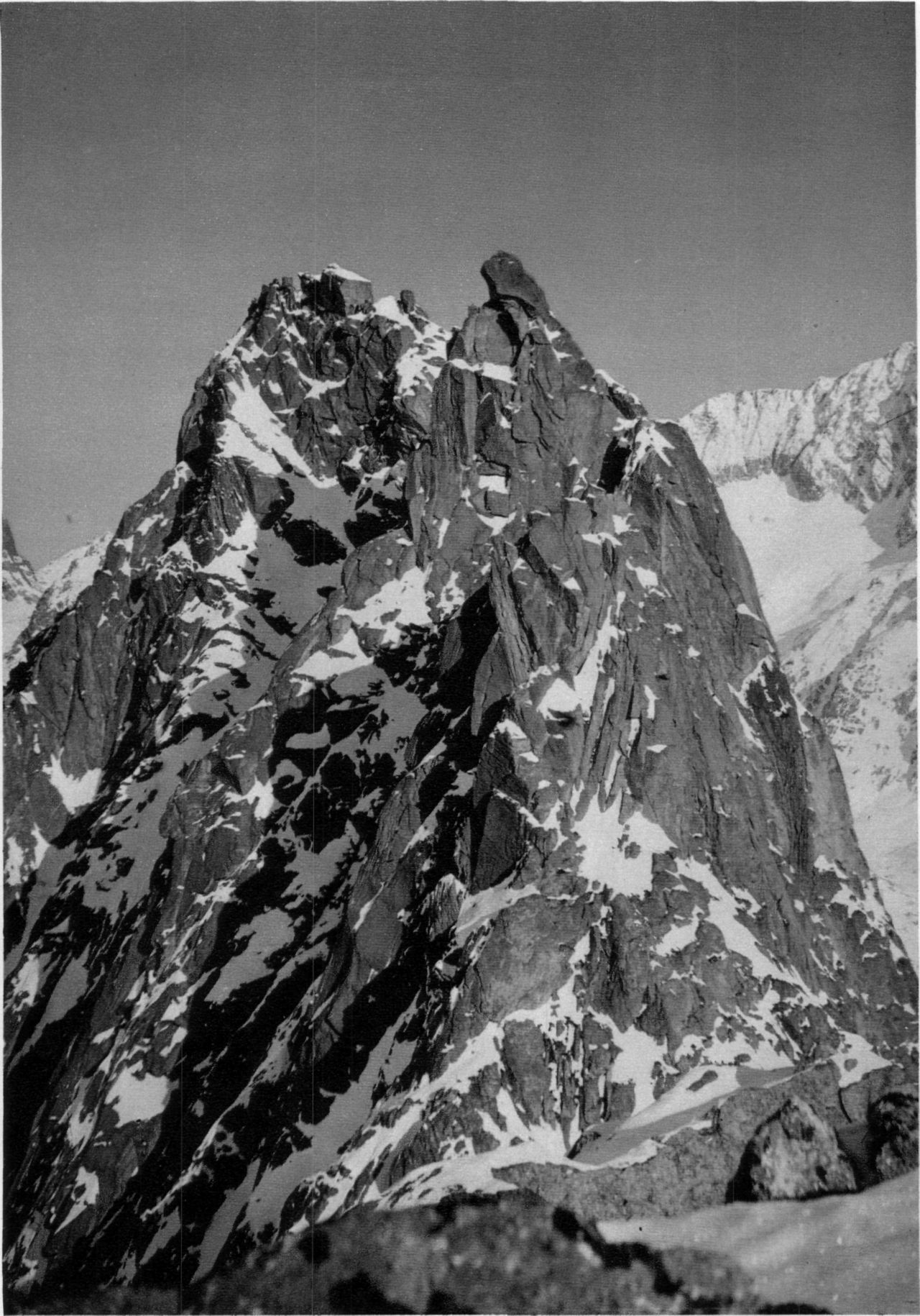

( Basel ) Mit 1 Bild ( 2 ) Seit ich das erstemal die Monte Rosa-Ostwand aus dem brodelnden Wolkenkessel von Macugnaga aufragen sah, liess sie mir keine Ruhe mehr. Ich sass damals auf dem Monte Moro-Pass, verwirrt und hingerissen von der Wucht und Grossartigkeit der Schau. Auf dunklen Felsrippen ruhend, lehnten ihre steilen, flimmernden Eiswände an den tiefblauen Himmel; das gleissende Licht ihrer Gletscher zwischen den Bollwerken des Nordends und der Signalkuppe spielte funkelnd um die Zacken der Riesenkrone. Ihre scheinbar erstarrte Gesetzmässigkeit war der Ausdruck des Absoluten, Einmaligen. Eine tiefe Furche durchriss ihren gepanzerten Leib: das Marinelli-Couloir. Es befördert den Staub und die Splitter zu Tal, welche die Sonnenstrahlen Tag für Tag aus ihren vier Zinnen herausfeilen.

Immer wieder durchmassen meine Augen diese Wand, die aus dunklen Urgründen aufspringt und sich in immer lichteren Formen und Farben in den Himmel verliert. Sie bot meiner Erinnerung keine Vergleichsmöglichkeit, abgesehen vielleicht von den Südabstürzen des Mont Blanc.

Die Riesenwand wirkte erregend. Sie wühlte innerlich auf, schuf einen seltsamen Zwiespalt der Gefühle. Sie lockte und warnte, weckte Bewunderung und Grauen zugleich. Stolze Hoffnungen wurden, kaum dass sie ins Bewusstsein stiegen, von einer leisen Bangigkeit wieder zurückgedrängt.

Jahre vergingen. Von verschiedenen Höhen gewann ich immer wieder Einblicke in die Ostwand. Ihr Antlitz wurde mir vertraut; aus einer wachsenden inneren Erregung schälte sich die klare Zielsetzung heraus, der Wille, die Wand zu durchsteigen.

Dass wir die Wünsche und Hoffnungen trotzdem noch lange nicht in die Tat umsetzen konnten, schadete nichts; grossen Unternehmungen muss man langsam entgegenreifen.

Endlich, im Juli 1935, entschlossen wir uns zur Fahrt. Alle Vorbedingungen schienen günstig. Mein Klubkamerad Dr. Hans von Tscharner entnahm seiner Dosis kostbaren Feriengutes vier Tage; ich dagegen schöpfte aus dem Vollen, standen doch meine schulmeisterlichen Freuden und Leiden kaum im ersten Drittel eines fünfwöchigen Unterbruches. Wesentlich bestimmte unseren Entschluss ein telephonischer Anruf des Berner Alpinisten Bosshard, lautend: Verhältnisse am Monte Rosa ausgezeichnet! Herr Bosshard, ein Freund Ernst Mosers, hatte die Wand acht Tage vorher auf neuer Route durchstiegen. Seine erschöpfende Auskunft erlöste uns aus den langen Debatten einer quälenden Unentschlossenheit und gab das Zeichen zum Losschlagen.

1 Aus dem Jahresbericht 1946 der Sektion Basel S.A.C.

Einen Tag nach unserer Überschreitung schrieben wir Herrn Bosshard eine frohe Dankeskarte aus Zermatt. Sie hat ihn nicht mehr erreicht, denn noch am selben Abend verkündeten die Zeitungen seinen tödlichen Absturz in den Engelhörnern. Und nun, lieber Leser, stelle dir vor, mit welch erwartungsfroher Ungeduld wir durch die sonnige Schweiz fuhren — und male dir dann unsere Gesichter aus, die wir aufsetzten, als wir jenseits des Simplons in strömenden Regen hineingerieten! Die Strassengräben waren trübe Rinnsale, uns aber und unseren Hoffnungen stand das Wasser plötzlich bis zum Halse!

Als wir unsere lebendige Trübsal samt der auserwählten alpinen Hab-seligkeit in einen Taxi verfrachtet hatten, kamen wir uns, jeder mit seinen Gedanken in eine Ecke gelehnt, fast ein wenig lächerlich vor. Der Motor sang seine einfältige Melodie, während er im Eiltempo die steilen Kehren des Anzascatales erklomm. Das Rauschen der vorüberfliehenden, üppigen Kastanienwälder verhalf der Vorstellung einer grossartigen südlichen Landschaft zu keiner Eindrücklichkeit. Und wenn auch der Regen am Ende der Fahrt aufhörte, so schien es doch mit schweren Wolkenfetzen an den Himmel geschrieben, dass der Monte Rosa seine Sturmkappe übergezogen und uns seine unmissverständliche Absage erteilt hatte.

Macugnaga am Südfuss der Walliser Alpen ist eine prächtige alte Siedlung. Grosse Bäume beschatten seine ehrwürdigen schönen Steinhäuser; aus herrlich üppigen Wiesen leuchten die Alpenblumen. Es hält einem Vergleich mit unseren reizvollsten Bergdörfchen durchaus stand. Es wurde von Waisern gegründet, ist also ursprünglich deutschsprachig. Ähnliche Einsprengungen alemannischer Volksschichten finden wir in Gressoney, Pommât, im Tessin, Schanfigg, Rheinwald, Vorarlberg und an anderen Orten. Die Frage der Herkunft deutscher Siedler war lange umstritten; die heutige Forschung weist sie dem Oberwallis zu. Wahrscheinlich vollzog sich die Auswanderung schon am Ende des 13. Jahrhunderts. Die Wanderungsursache liegt nicht in politischen, sondern in inneren Verhältnissen; sie sind jedoch noch nicht völlig aufgeklärt. Soziale Momente waren wohl ausschlaggebend: die Verarmung infolge Übervölkerung und wiederholter Naturereignisse.Viele dieser Walser Siedlungen zeichnen sich bis auf den heutigen Tag durch bewusste Stammeszusammengehörigkeit aus. Sie waren ehemals mächtigen Feudalherren unsterstellt, die ihnen aber frühzeitig besondere Freiheiten und Rechte einräumten. Ihr alemannisches Sprachgut hat sich sogar in fremden Sprachgebieten bis heute erhalten. In Macugnaga sowohl wie in Bosco oder Vallorcine bei Chamonix trifft man noch zahlreiche Deutschsprechende. Auch die Geschlechtsnamen sind vielerorts deutsch geblieben. Ortsnamen sind oft einfach der Landessprache angeglichen worden; Orna Vasso z.B. ist nichts anderes als die italienische Aussprache für Ernenwasser.

Macugnaga bedeutete für mich eine seltsam fremde Welt. Daran waren nicht nur die schmucken Grenzer und die Gebirgssoldaten schuld; ich nahm dieses Gefühl des Fremdländischen aus dunklen italienischen Gesichtern wahr, es klang im Wohllaut der unverstandenen Sprache an mein Ohr, ich schlürfte es mit dem herrlich mundenden Espresso in mich hinein. Ich genoss DURCH DIE MONTE ROSA-OSTWAND AUF DIE ZUMSTEINSPITZE'alle diese Dinge aus dem Blickfeld stiller, freudvoller Zurückgezogenheit. Ich lag gewissermassen in einem fremden Hafen vor Anker und hatte bis zur Ausfahrt Gelegenheit, neue Eindrücke in mich aufzunehmen.

Freund Tscharner dagegen kreuzte mit geblähten Segeln durch dieses südländische Sprach- und Kulturgewoge. Seine italienische Muttersprache kam wieder einmal zum Blühen und Klingen. Er entledigte sich der Aufgabe der Vorbereitungen für unseren Aufstieg zur Marinellihütte nicht nur willig und gern, sondern auch mit vollem Erfolg. In der Person des alten Führers Jaccini hatte er bald den besten Mann gefunden, der uns über alles Wissenswerte klare Auskunft gab. Der Mann galt als ein Kenner der Ostwand. Er hatte sie zwölfmal durchstiegen und sprach von ihr mit Achtung und Bewunderung. Die Verhältnisse seien günstig, meinte er, fügte jedoch den Vorbehalt hinzu, dass der Wind kehren und noch etwas Regen fallen müsse, bevor es zu einer sicheren Wetterlage käme. Und eben, als wir beide Seiten dieser alle Möglichkeiten umschliessenden Diagnose mit einem lachenden und einem weinenden Auge gegeneinander abzuwägen begannen, brach die Sonne hervor. Die tagsüber schweren und düsteren Wolken nahmen sogleich freundlichere Haltung und Farbe an. Gegen Abend waren sie nur noch leichte, im Licht schwebende, riesige Wattebausche. Der Himmel klärte völlig auf, und die glanzreiche Zackenkrone des Monte Rosa strahlte aus gewaltiger Höhe hernieder.

Doch des alten Jaccini in allen Wettern erprobte weise Voraussicht sollte in Erfüllung gehen: am anderen Morgen ist hohes Gewölk am Himmel aufgezogen. In der Wand hangen die Nebelfetzen.

Wir brechen trotzdem auf. Der junge Träger, den wir bis zur Hütte verpflichtet haben, schreitet rüstig voran; er möchte vor Einbruch des Wettersturzes zurück sein. Sein ausgreifender Schritt hindert ihn nicht an einem munteren italienischen Geplauder mit meinem sprachgewandten Kameraden. Ich ertrage die mir fremde Unterhaltung lange Zeit in dem Bestreben, meine weltmännische Unerfahrenheit durch häufiges, zustimmendes Kopfnicken nicht allzusehr bloßzustellen. Schliesslich aber gebe ich auf gut alemannisch der Meinung Ausdruck, dass ich als gesellschaftlicher Teilhaber auch gewisse Ansprüche erhebe. Und siehe da, der italienische Alpensohn nimmt die Unterhaltung lachend im heimeligsten Walliser Dialekt alsbald wieder auf I Wie wir am Fusse des Wandaufschwunges stehen, reicht die Sicht kaum mehr einige hundert Meter weit, wenig später ist alles von grauem, nasskaltem Nebel verhüllt.

Nach fünf Stunden betreten wir die Marinellihütte. Mit der Breitseite an einen mächtigen Felsen gelehnt, ist sie mit ihrer Umgebung völlig verwachsen. Wie ein verängstigtes Tier duckt sie sich vor den häufigen Steinschlägen, die vom Nordend pfeifend die Wand durchspringen. Und trotzdem geschah es einmal, dass ein gewaltiger Block hoch über ihr in die Luft sprang und bei seinem senkrechten Fall ihr starkes Dach durchschlug. Im engen Geviert des Hütteninnern nahm er mit klotziger Behaglichkeit monatelang Platz und setzte das brave Hüttlein aller Unbill des Wetters aus. Erst die nächsten Besucher zwangen ihn zur Weiterfahrt.

Mochte dieser Eindringling einer spukhaften Laune der Natur sein Dasein verdanken — man konnte ihm gewiss nicht gram sein; seinem Gebaren liegen sogar Ursprünglichkeit und Witz zugrunde. Die Hütten unserer Berge beherbergen oft weit erbärmlichere Kunden als ein harmlos steinernes Ungeheuer!

Es geht gegen Abend. Alle paar Minuten treten wir vor die Hütte. Gleissender Nebel blendet das Auge. Noch immer springt kein Wind auf, um eine Bresche in diese tückische Nebelwand zu schlagen. Gegen die schleichende, träge Masse rennt der persönliche innere Aufruhr vergeblich an. Ihre schwerfällig feuchte Niedertracht zermürbt langsam das Vertrauen auf die Erfüllung unserer Wünsche.

Jetzt fallen schon einzelne Schneeflocken. Sie setzen sich still und bescheiden auf die Steine ringsum mit der langsamen Selbstverständlichkeit des müden Wanderers, der sich zu längerem Verweilen niederlässt. Schnee aber bedeutete unweigerlich Verzicht!

Um 9 Uhr kriechen wir unter die Decken. Rucksäcke und Pickel stehen bereit. Wir werden ja sehen! An Schlaf ist natürlich nicht zu denken; dazu sind die äusseren Umstände zu beunruhigend, die inneren zu aufgewühlt und spannungsgeladen.

In der dunklen Abgeschlossenheit des Refugiums steht in unserer Vorstellung die Wand riesenhaft vor uns auf, höher und steiler als in Wirklichkeit. Zum hundertsten Male durcheilen wir in Gedanken das Marinellicouloir, klettern dann über den felsigen Imsengrücken gegen die schimmernden Eiswände an. Schrunde und unheimliche Steilstufen sperren den Weg. Die Sphinx greift mit kalten Händen hinab, sie überschüttet uns mit Lawinen und Steinschlägen. Wir finden kein Durchkommen, kein Entrinnen mehr.

Das Rasseln des Weckers verjagt die Beklemmung und ernüchtert das Hirn. Wir reissen die Türe auf: der Schnee liegt fünf Zentimeter hoch auf der Schwelle!

Glaube ja nicht, lieber Leser, dass wir nun unserer Enttäuschung in harten Worten Luft verschafft hätten. Ich bestreite zwar nicht, dass ich bei passender Gelegenheit auch schon durch einen kräftigen Fluch meiner Zerknirschung Ausdruck verliehen habe, besonders, wenn es sich um eine leichtere Tour handelte, bei der mir schon mehrmals widerliche Umstände das Ziel versagt hatten. Es gibt Berge, denen wir uns zum voraus gewachsen fühlen; sie erzeugen keine erregenden Spannungszustände der Seele. Nur ein Mensch aber, der neben der körperlichen Kraftreserve über jene geistige Unbekümmertheit verfügt, die ihn vor keiner noch so schweren Fahrt irgendwelche Bedrückung spüren lässt, konnte in unserem Falle missmutig werden. Mochte der Verzicht noch so schwer sein, so hatte er doch etwas Tröstliches.

Ich gestehe: wir in unserem einsamen Hüttlein droben empfanden bei aller Tatfreudigkeit, bei aller Zuversicht und Unternehmungslust ein leises Gefühl der Bangigkeit. Das hat mit Ängstlichkeit nichts zu tun. Es liegt in den tieferen seelischen Beweggründen unseres Tuns verankert, zeugt von, DURCH DIE MONTE ROSA-OSTWAND AUF DIE ZUMSTEINSPITZE der Achtung vor dem Phänomen Berg und schützt vor Überheblichkeit und ungezügeltem Draufgängertum.

Wir standen vor einer unserem Willen entrückten, höheren Befehlsgewalt. Ihr kategorisches « Du-sollst-nicht » wandelte sich in unserer Empfindung in ein befreiendes « Du-musst-nicht ». Wir waren gewissermassen einem unbestimmten Schicksal entronnen, erlöst aus beklemmender Ungewissheit und seelischer Erregtheit. Der seltsame Bann, mit dem diese Eiswand uns seit Tagen umfangen hielt, wurde plötzlich von uns genommen.

Das Gefühl des Verfallenseins an die Berge grenzt ans Tragische im Leben eines Alpinisten. Das HindurchuJoZ/en, ja Hindurch/nüssen durch das Bergerlebnis wird ihm schicksalhaft aufgezwungen. Es weckt in ihm weite geistige und seelische Spannungen, bereitet ihm Genugtuung und mancherlei Entsagung. Warum soll er nicht aufatmen, wenn äussere Umstände dieses Müssen von ihm abwenden? Ist nicht jeder Bergsteiger auf seinen Fahrten hie und da darnach auf der Lauer, besonderen Schwierigkeiten mit List auszuweichen oder vor Gefahr zu kneifen?

Unsere anfängliche Enttäuschung wich bald einer Beruhigung und Befriedung des Gemütes. Im wohligen Gefühl der inneren Entspannung krochen wir gar nicht wieder unter die Decken; wir vertaten die letzten Stunden der Nacht mit Kochen, Plaudern und ausgiebigem Rauchen.

Im ersten Morgengrauen treten wir vor die Hütte und sehen — o Wunderin einen blanken Himmel mit wenigen verglimmenden Sternen! Die Nebel haben sich in die Täler verkrochen, die Wand steht klar und hart im Dämmerlicht, von oben bis unten mit Neuschnee überzogen. Der Blick gleitet weit hinunter nach Italien, wo sich über dem Erdschatten gewaltige Wolkenballen türmen.

Dann tritt die Sonne in die Welt ein. Vor ihr fliehen Kälte und Starrheit, Formen und Farben treten hervor. Bald leuchtet die Wand wie von purem Golde übergössen in plastischer Kraft. Über ihrer Kammlinie flattern glitzernde Schneefahnen Richtung Nord-Süd. Dort oben hat die Bise ein scharfes Regiment angetreten. Sie hat unter den faulen, schmarotzenden Nebelreitern gründlich aufgeräumt, sie duldet keine Lauheiten.

Sollte des alten Jaccini Weissagung in Erfüllung gehen? Dann mussten wir morgen in der Wand stehen. Ihr gilt bereits wieder unser Sinnen und Hoffen. Einen Tag lang haben wir nun Zeit, sie zu beobachten und nach ihren Geheimnissen zu forschen.

Wir ersteigen die Höhe des Jägerrückens 1, um möglichst gute Einblicke in die Anstiegsroute zu gewinnen. Ganz in unserer Nähe zieht sich das Marinellicouloir in ununterbrochener Flucht durch die Wand. Heute sieht es aus wie eine silbern schimmernde Himmelsleiter. Friedlich und still liegt es da, scheinbar seit Ewigkeit erstarrt. Man traut ihm nicht die leiseste böse Absicht zu. Jenseits des Imsengrückens türmen sich terrassenförmig die Eisbrüche auf, über die man zum Bergschrund sich durchJinden 1 Im Walliser Führer Marinellirücken ( Creslonc Marinelli ) genannt ( s. Skizze ).

muss. Alle Einzelheiten ihrer Gliederung suchen wir scharf unserem Gedächtnis einzuprägen. Mit dem Auge legen wir in grossen Zügen einen Durchstieg zur Höhe.

Die Sonne brennt nun schon mit ganzer Kraft in dem Gletscherkessel. Über die Steine rinnt das Schmelzwasser. Plötzlich wird es lebendig in der Wand! Ein erster Schneerutsch gleitet rauschend durchs Couloir. Er ist bloss Vorbote, harmloses Geplänkel.

Bald darnach ist der wilde Aufruhr los! Hoch oben am Nordend löst der Steinschlag die erste grosse Lawine. Auf breiter Front sammelt sie die Neuschneemassen zu einem Gewalthaufen. Steine fliegen als warnende Künder des Unheils in gewaltigen Sätzen voraus. Das Rauschen wird mächtiger, schwillt bald zum donnernden Gebrüll. Die anfänglich scheinbar träge Bewegung wird rascher, unheimlicher. Jetzt hat die vernichtende weisse Flut das Couloir erreicht. Einem Sturzbach gleich ergiesst sie sich in den engen Durchpass. Wie schäumende Gischt spritzt sie an den seitlichen Felswänden hoch auf. Noch bevor sie in ihrem rasenden Lauf den hemmenden Gletscherboden erreicht, kündet neues Krachen das Nahen weiterer Schnee-und Steinmassen. In der ganzen Wand ist die Hölle losgelassen. Im Sommer 1881 brach diese Hölle über Ferdinand Imseng und seine Begleiter herein. Mit Ausnahme des Trägers wurden sie alle erschlagen. Imseng kannte die Wand wie kein zweiter; sie nahm dennoch furchtbare Rache an ihrem Erstbezwinger. Was ihn auch dazu bewogen haben mochte, das Biwak hoch in den Felsen des später nach ihm benannten Rückens zu legen —, uns steht nicht zu, über des braven Mannes und kühnen Führers Unvorsichtigkeit zu richten.

Wir werden zwischen Schauder und Bewunderung von dem grandiosen Schauspiel hin- und hergerissen. Unglaublich, mit welch pulsierendem Rhythmus Lawine auf Lawine dieselbe Bahn durchfegt. Sie geben dem Berg in kurzer Zeit ein anderes Aussehen: das Marinellicouloir, das am Morgen frisch und weissgepudert friedlich dalag, zeigt sich nun in kurzen Momenten der Ruhe als eine blankgescheuerte, von rötlich-gelbem Steinstaub aus-gekleisterte Rinne. Stellen in der Wand, die vorher glattgestrichene weisse Decken trugen, sind nun von tiefen Furchen durchzogen. Von allen Steilstufen ist der Schnee abgerutscht. Das Eis glänzt auf. Die Naturgewalten formen plastische Härte heraus. Sie ermöglicht uns erst recht, den sichersten Anstieg ausfindig zu machen.

Immer wieder wird unsere Aufmerksamkeit auf einen Punkt im Couloir hingelenkt, wo die Lawinen hoch aufspritzen. Wir schliessen daraus auf einen felsigen Vorsprung im tief eingeschnittenen Bett und nehmen uns vor, die Überschreitung morgen an jener Stelle zu versuchen.

Frühzeitig verschwindet die Sonne hinter dem Kamm des Monte Rosa. Wir stehen plötzlich in kühlem Schatten. Formen und Farben treten zurück, in der Wand wird es still. Ein Schleier der kalten Unnahbarkeit fällt über sie hin. Ihre Eis- und Steinmassen erstarren. Nur am Grat oben trägt der Nordwind immer noch Schneefahnen vor sich her. Wir werden eine helle Nacht haben; es ist eben Vollmond. Trotzdem markieren wir die Route DURCH DIE MONTE ROSA-OSTWAND AUF DIE ZUMSTEINSPITZE bis zum Einstieg ins Couloir mit Steinmännchen. Die vergnügliche Arbeit ist bald getan, wir betreten die Hütte und rüsten uns zur Fahrt.

Die Stille wird plötzlich durchbrochen: zwei Österreicher stossen zu uns. Man grüsst, mustert sich gegenseitig und stellt in stummer Übereinkunft gleiche Zielsetzung fest. Das ist weiter nicht erstaunlich. Starre Verwunderung löst jedoch die unvermittelt gestellte Frage nach dem Weg zur Dufourspitze bei uns aus! Jahrelang haben wir uns mit dieser Wand beschäftigt. Alles, was wir über sie in Erfahrung bringen konnten, lag in unserem Wissen sorgfältig eingereiht. Ihre Besonderheiten und Gefahren waren uns ebenso geläufig wie ihr rein äusserer Aufbau. Und da kommen nun zwei fröhliche Burschen aus fernem Lande hergereist, um fast unbedenklich an die Lösung einer schweren Aufgabe heranzugehen! Aus ihren sonnverbrannten Gesichtern strahlt eine unbekümmerte Zuversicht. Man könnte sie fast beneiden um ihre herrliche seelische Einfalt, mit der sie sich im Zeitraum weniger Stunden zu einer ernsten Tat vorbereiten.

Bald haben wir heraus, dass sie aus der Heimat Dr. Kugys kommen und von ihm, dem Sänger des Monte Rosa, den Anreiz zu ihrem Plan erhalten haben. Aus ihren Erzählungen geht hervor, dass sie in ihren heimatlichen Alpen gewiegte Felsgänger sind. Der Ältere hat auf mancher Westalpenfahrt wertvolle Erfahrungen gesammelt, dem Jüngeren dagegen sind unsere Viertausender mit ihren Aufgaben im Eis vollkommenes Neuland. Mögen sein Schwung und seine elementare Begeisterung ihn die mangelnde Routine als nicht zu hinderlich empfinden lassen.

Um Mitternacht halten wir Kriegsrat. Die Wand steht im Silberschein des vollen Mondlichts. Italien dagegen liegt unter schweren Wolkenbänken. Es blitzt und wetterleuchtet aus ihnen. In weiter Ferne grollt der Donner. Der Wind in der Höhe aber steht nach wie vor auf gut Wetter. Das gibt den Ausschlag.

Um 1 Uhr Aufbruch! In einer Viertelstunde stehen wir am Couloirrand und seilen an. Die Österreicher schliessen dicht auf. Ein Blick nach oben — alles ist ruhig. Ohne Pickelschlag rennen wir auf den scharfen Steigeisen bis in die Mitte der mit Hartschnee ausgefüllten Rinne. Hier hemmt der tiefe Lawinengraben unsere Eile. Die Vermutung vom Vortage ist richtig auf dem Grunde des Grabens erleichtert eine felsige Aufwölbung das Hinüberkommen. Der etwa zwei Meter hohe Grabenrand erheischt ein paar Pickelschläge. Nach kaum zehn Minuten erreichen wir über mehrere harmlosere Seitenkanäle die Felsen des Imsengrückens. Wir steigen nach kurzer Atempause auf die höchste Erhebung des Sporns. Die Felsen sind hier etwas schwieriger als am Rande des Couloirs, dafür aber sind wir weniger der Gefahr ausgesetzt. Nach knapp zwei Stunden ändert die Szenerie: die Felsen verschwinden unter dem Gletschermantel, die Herrschaft des Eises beginnt.

Hier bricht der Tag an. Eine unvergleichliche Landschaft liegt um uns. Wir setzen uns hin und betrachten staunend den aufgebrochenen Zwiespalt der atmosphärischen Kräfte. Über unserem Rücken steht tausend Meter höher der Monte Rosa im fahlen Licht, unter uns fällt die Wand 2000 m in dunkle Tiefen. Ein wildes Meer von gewaltigen Seraks türmt sich um uns.

Unter uns aber eine Welt, in der der helle Aufruhr losgebrochen ist. Über Italien wuchten gewittrige Wolkenmassen. Ihre drohenden Gewalthaufen drängen gegen den Alpenwall vor, stauen sich auf und branden wieder zurück. Ihre wilden Heerscharen vertragen sich schlecht mit der Sonne und der scharfen Bise, die ausgerechnet aus unseren heimatlichen Gefilden herüberweht. Sie werden unter kaltem Druck niedergehalten und toben daher grollend durch die Täler. Das Firmament hält diesen rasenden Launen der Natur seinen blanken, stahldunklen Schild entgegen. In weiter Ferne ragen falbe Wolkensäulen gleichsam als Stützen in den Himmel hinein, so hoch, dass sie längst von der Sonne beschienen sind.

Es ist klar: wir stehen hart an der Wetterscheide. Es gilt daher, so rasch als möglich ins sonnige Wallis hinüberzuwechseln.

Von unserem Standort aus scheint der Grenzgipfel greifbar nahe. Die Versuchung ist gross, den weiteren Anstieg in der Gipfelfallinie zu suchen, besonders heute, da noch harter Schnee über dem Eis lagert. Die Erfahrung lehrt jedoch, dass bald nach den ersten Sonnenstrahlen das ganze Wandstück von Steinen und Lawinen bestrichen wird. Diese Gefahr zwingt zu einem grossen Umweg über die südlichen Gletscherbrüche.

Dem kraushaarigen Anführer der Österreicherpartie wollte dieser Zeitverlust nicht in den Kram passen. Da er bis jetzt kein Steinchen fallen hörte, schien ihm die Harmlosigkeit der Wand hinlänglich erwiesen zu sein. Er zog also munter am dünnen Strick und fand bei seinem Kameraden willige Gefolgschaft. Nach wenig Schritten jedoch pfiff erstmals ein kleines Geschoss an den beiden vorbei. Bei diesem deutlichen Fingerzeig einer gefahrdrohenden Übermacht läuterte sich ihre Einsicht. Sie kniffen schleunigst aus und schlugen sich in unsere Gefilde herüber.

Über den harten Schnee kommen wir rasch voran. Nur zweimal hemmen fast senkrechte Eisschranken unser Vordringen. Breite Stufen und Handgriffe sind nötig. Hin und wieder schwindeln wir uns über dünne Schneebrücken, umschleichen wir drohende Seraks. Wir staunen über die Ausmasse dieser Gletscherwelt und bewundern ihre bizarren Formen. Es ist, wie wenn ein phantasievoller Künstler eine Fabelwelt aus dem Eise herausgehauen hätte. Neben dieser zerklüfteten Vielgestalt ist das Monumentale vorherrschend. Über hohe Eiswände hangen mannsdicke Eiszapfen herab. Sie schillern in allen Farben. Wir halten es nicht mit Damokles und weichen daher den prächtigen, aber gefährlichen Dingern so sorgfältig wie möglich aus.

Wir finden schliesslich ohne wesentlichen Fehlgang den Ausweg aus diesem vergletscherten Irrgarten und setzen uns um halb 8 Uhr am Bergschrund zu längerer Rast nieder. Den schwierigsten und gefährlichsten Teil der Wand glauben wir hinter uns zu haben und schwelgen schon im Vorgefühl des endgültigen Erfolges.

Unsere voreilige Hoffnung wurde zuschanden. Statt wie geglaubt um Mittag, standen wir erst um halb 6 Uhr oben, und zwar nicht auf dem Grenzgipfel, sondern auf der Zumsteinspitze! Wir brauchten demnach für die letzten fünfhundert Meter achteinhalb Stunden, für die zurückgelegten elfhundert Meter des unteren Wandstückes — sechseinhalb Stunden.

DURCH DIE MONTE ROSA-OSTWAND AUF DIE ZUMSTEINSPITZE Über dem Bergschrund nämlich treten wir auf hartes Eis. Der Hang ist steil und glatt wie ein gespanntes Zeltdach. Er erfordert mühsames, sorgfältiges Stufenschlagen. Der Wechsel im Vortritt ist ab und zu ebenso nötig wie zeitraubend. Durch die Verhältnisse gezwungen, sind wir etwas zu weit links in die Eiswand eingestiegen. Von unten betrachtet, nimmt sie sich verhältnismässig kurz und harmlos aus. Nun aber, da wir mitten drin stehen, erscheint sie uns riesenhaft und hoch. Ungefähr in ihrer Mitte entspinnt sich eine Diskussion darüber, ob wir sie nach rechts oder links weiter verfolgen wollen. Ich spähe nach dem rettenden Felssporn hinüber, der sich ein wenig nördlich des Grenzsattels herunterzieht. Wir sind ihm näher als den Felsen des Grenzgipfels. Dieser Sporn gewinnt mein Vertrauen. Freund Tscharner dagegen unterschiebt ihm die tückischsten Charaktereigenschaften. Der Berg selbst schweigt zwar zu dieser Frage, aber er gibt uns in heulenden Windstössen vom Grat her seine deutliche Mahnung zur Eile. Sturmfahnen flattern über den Gipfeln. Wo wir bei Tagesanbruch tief unten gerastet, setzen sich bereits dunkle Wolken wie gierige Bergdohlen auf unsere Spuren. Die lang verhaltene Krise drängt zur Entscheidung.

Da gerade ich an der Führung bin, setze ich meinen Kopf durch und steuere, munter draufloshackend, das linksseitige Felsenriff an.

Die erste Berührung mit ihm ist unfreundlich, abweisend. Seine Ersteigung wird zum schlimmsten Büssergang der ganzen Tour! Die Felsen sind schwer und zum Überfluss von einer glasigen Eisschicht überzogen. Doch jetzt gibt es kein Zurück mehr. Während vier Stunden schuften wir auf dem kalten glatten Rücken herum. Wir kratzen uns die Finger wund und spüren unsere Zehen erstarren. Wir zwängen uns durch enge vereiste Ritzen und stemmen uns pustend über bauchige Platten. Mit dem Pickel lösen wir die eisige Panzerung, wir hören sie mit hellem Klingen in tausend Scherben zerfallen. Immer wieder werfen wir den Kopf in den Nacken und schauen aus nach der Silberkante des Sattels. Aber der Monte Rosa steigt keinen Meter von seinem erhabenen Throne zu uns herab.

Die Österreicher sind hier in ihrem Element. Ihre hochentwickelte Kletterkunst lässt sie die verwegensten Klimmzüge und kühnste Akrobatik vollführen. Auf die Sicherung verwenden sie wenig Zeit und Mühe. Dem jungem fehlen dazu auch die Kraft und die nötige Teilnahme. Die Anstrengung der ungewohnten Höhe hat ihn gepackt, der Würgengel sitzt ihm im Nacken. Er zollt seinem ersten Viertausender gehörigen Tribut, beisst sich aber bewundernswert durch.

Um 4 Uhr strecken wir den Kopf über die Gratschneide. Aufatmend treten wir in eine neue Welt ein. Ein bissiger Wind fährt uns in die Beine. Sturmartige Böen heulen in den Felsen der Dufourspitze. Zeitweise hüllt uns Nebel ein. Nach dem langen warmen Anstieg im Windschatten frieren wir jetzt erbärmlich. Auch im Macugnagakessel brodelt es. Wir stehen am Rande eines gewaltigen Kraters, dem wir soeben entstiegen sind. Man traut sich 's kaum selber zu, dass man sich aus diesem finsteren, abschreckend steilen Loch hier heraufgefunden hat.Von da an ist die Erinnerung an die Österreicher meinem Gedächtnisse entschwunden. Die ungeheure Ein- drücklichkeit der Wand hat diese kleine menschliche Begebenheit wie ein Schemen in mir ausgelöscht. Die allgemeine Abspannung der Kräfte mag an der Entstehung dieser eigenartigen Gedächtnislücke mitgeholfen haben; sie zeigt auf jeden Fall, wie vorsichtig man Angaben über Ereignisse auf jenen Touren beurteilen muss, die eine aussergewöhnliche Anstrengung erfordern. ) Die Erregung des langen Aufstiegs klingt langsam ab und weicht einem verströmenden Gefühl der Befriedigung. Daraus ergibt sich schliesslich eine klare Beurteilung der Lage und unserer Bedürfnisse:

Wir sind müde und hungrig, die Kehlen sind trocken, unsere Stimmen vollkommen heiser. In diesem Sturm aber gibt es kein Verweilen. Zudem ist es Abend, und die Betempshütte liegt noch weit. An eine Besteigung der Dufourspitze ist nicht zu denken. Sie ist von brausendem Gebrüll umtobt und von Nebelschwaden umhüllt. Es hiesse, nach dem geglückten Durchstieg, der Vermessenheit die Zügel schiessen lassen, wollten wir ohne zwingenden Grund auf ihren verschneiten Felsen eine kalte Nacht verbringen.

Wir nehmen den Weg über die Zumsteinspitze, um im Notfalle in der Capanna Margherita auf der Signalkuppe Unterkunft zu finden. Über den scharfen Grat waten wir in knietiefem Neuschnee zum Gipfel, den wir um halb 6 Uhr erreichen.

Die Monte Rosa-Ostwand liegt hinter uns!

Wir schwelgen nicht im übermütigen Gefühl eines errungenen Sieges, aber wir sind glücklich und dankbar dafür, dass wir ein seit langem erstrebtes Ziel erreicht und auf dem Wege dazu jene Wunderwelt erlebt haben, die uns trotz aller Gefahr immer wieder in die Berge zieht.

Schwere Fahrten bereichern natürlich das Wohlgefühl einer aus eigener Kraft vollbrachten Tat, sie erheben uns und erfüllen uns mit Stolz. Die gründliche Prüfung der eigenen Fähigkeiten jedoch, der Ernst und die Hingabe, mit der wir sie ins Werk setzen, schützen uns zugleich vor Überheblichkeit und blossem Strebertum. Im Kräftespiel zwischen Mensch und Berg bleibt der Berg immer der Stärkere.

Eben, wie wir Abschied nehmen wollen, putzen sich zur Feier unseres Erfolges die Berge ringsum sonntäglich heraus. Die Nebel fliehen wie aufgescheuchtes Wild; im klaren Abendglanz erstrahlt die Walliser Bergwelt. Über dem Lysjoch tänzelt mildes Licht zwischen letzten Schleiern. Der Wind legt sich. Der Abstieg wird uns leicht gemacht. Auch in uns verglimmt der letzte Funke einer tagelangen Rastlosigkeit und Spannung. Wir geniessen den Gang zur Betempshütte, die wir spät in der Nacht, 22 Stunden nach dem Aufbruch, erreichen, wie die Feierstunden nach wohlgelungenem Tagewerk.