Bergerleben in den Dolomiten

Von Franz Wagner.

Dolomiten — glühender Felsenhain — Traumland.

Ich wanderte durch diese Bergwelt, wohl wie ein ehrfürchtiger Pilgers-mann, aber nicht den Blick demütig zu Boden gesenkt, den Geist vertieft in inbrünstige Gebete; nein, mit freier unbeengter Brust, lächelnden Auges, das Herz voll Tatenlust und Freude. So durchzog ich jenes Reich der himmelragenden Zinnen und kühn geformten Felsburgen. Die Berge unter dem azurnen Himmelsdach, sie dämpften zwar mein stürmisches Drängen, lehrten mich beizeiten ihrer ernsten Stimme aufmerksames Gehör zu schenken, jedoch sie trübten nie den fröhlichen Mut.

Dann sass ich gar manchen Tag still zu ihren Füssen, umrauscht von hellgrünen Lärchenwipfeln, und staunte hinauf zu den lichten Höhen, bis die Wirklichkeit verblasste, seliges Träumen gleich einer zarten Melodie herniedersank. Reine Beschaulichkeit drang in alle Tiefen der Seele, paarte das Echo der gewesenen Tat mit dem Zauberfrieden abendlicher Ruhe inmitten gewaltiger Bergschönheit. Und daraus schälte sich der Wandel meines Ichs. Die Liebe zum Berg klärte sich und erstarkte.

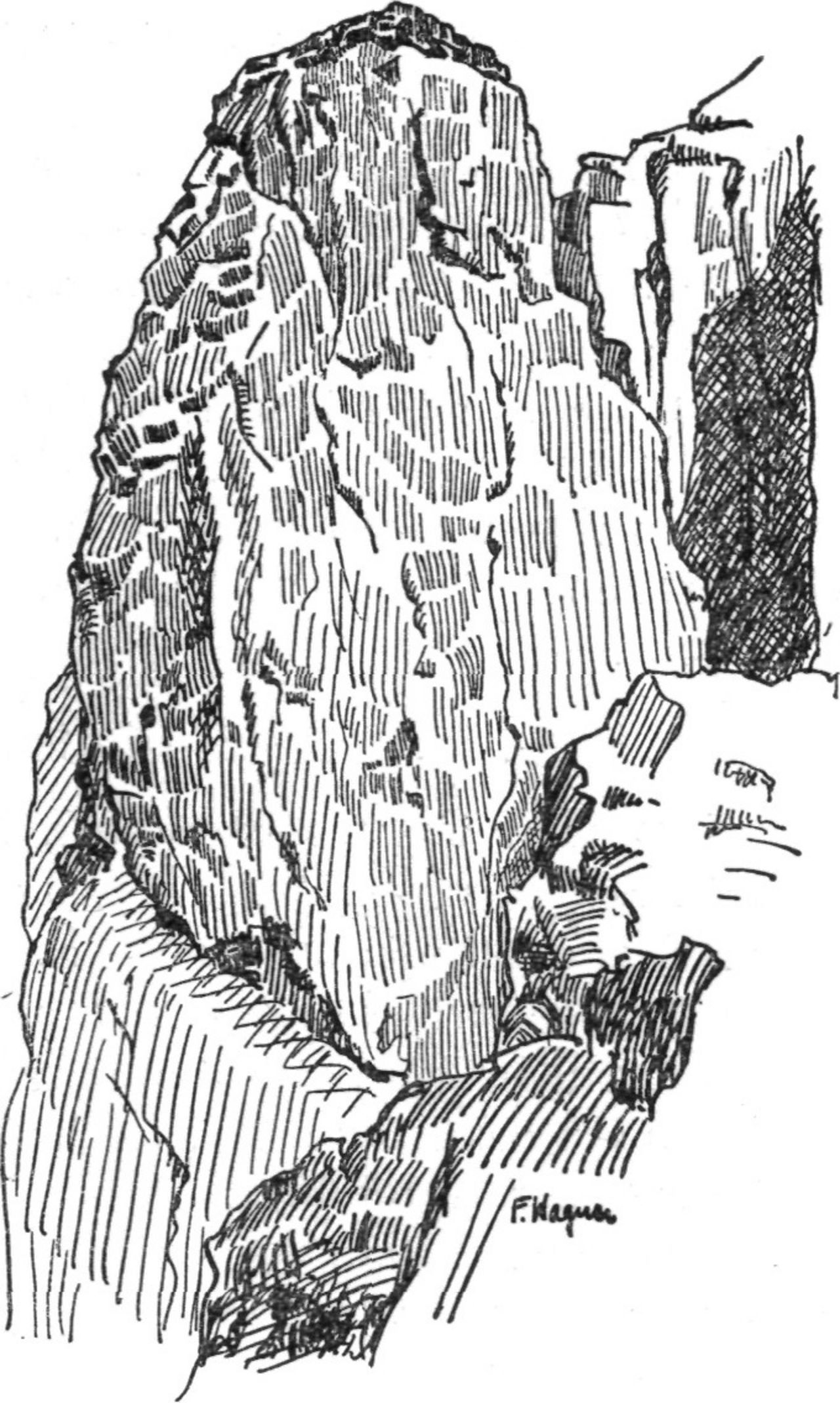

Zwölferkofel in den Sextner Dolomiten.

Es war im Spätsommer 1927, als ich zur ersten Dolomitenfahrt rüstete. Türme und Zinnen, Wände und Grate schwirrten durch meine Gedanken, bald von märchenhaften Schleiern umwoben, bald ins Phantastische wachsend. Dazwischen warf leises Bangen kühle Schauer über den Rücken.

Endlich brach der langersehnte Tag an, der uns jenseits des Brenners sah. Blasser Morgenschimmer lugte über die bewaldeten Bergkämme. Wir waren in Innichen. Nun kannte unsere Ungeduld keine Grenzen mehr.

Und dann standen wir an der Pforte des Wunderlandes, wohl wie zwei Kinder unter dem Christbaum, geblendet von unbeschreiblicher Pracht, nicht fähig, all die Schönheiten zu erfassen. Gewaltige Berge aus gelbrotem Gestein, wild bewegten Feuergarben gleichend, ragten in den vor Hitze flimmernden Äther. Dies war die Welt, nach der ich mich so heiss gesehnt, dies die Zinnen und Wände, welche die Tat herausforderten, dies die Schluchten voll leuchtendem Lärchengrün, einladend zu Traum und Vergessen.

Aber noch waren wir in Sexten. Anmutig liegt dieses Bergdorf zwischen tiefgrünen Matten am Eingang des Fischleintales. Aber was war mit den uralten, rotbraunen Hütten geschehen? Da und dort ein neues Dach, ein halbes Stockwerk, verkohltes Gebälk, dürftig ausgebesserte LöcherHier traten uns die ersten Wahrzeichen des grossen Völkerhasses entgegen. Ernst gestimmt durch diese grausame Buntheit im Angesicht der hehren Berge, schritten wir zum Friedhof, um das Grab des berühmten Dolomitenführers Sepp Innerkofler zu besuchen. Bodenstämmige Kunst in ihrer strengen, schlichten Art hat dort eine schöne Ruhestätte geschaffen. Von Schmerz und verhaltenem Grimm sprechen die gebeugten Figuren, welche die hohe Kirchhofmauer schmücken. Und hebt der stille Beschauer den Blick von geweihter Erde, dann bannt ihn glühender Dolomitenfels, dessen kühne Formen ihn klein und nichtig erscheinen lassen.

Wir wanderten über den Fischleinboden, gebeugt durch die Last schwerer Rucksäcke. Der Weg schlängelte sich ein kurzes Stück steil aufwärts, an Kriegsunterständen, Kavernen und Drahtverhau vorbei, im grossen Bogen in die Mulde am Fusse des Zwölferkofels. Hinter einem Rücken des welligen Geländes versteckt lag die Zsigmondyhütte, die in Kriegszeiten als Offiziers- unterstand diente und hernach von dem liebenswürdigen Bergführer Forcher zu einem gastlichen Stützpunkt gewandelt wurde.

Wenig Wetterglück war uns beschieden, jeden Tag regnete es wenigstens einmal, und zwar abwechslungsweise vor- oder nachmittags. Trotzdem gelangen uns einige Felsgänge, wie unsere schon durchsichtigen Fingerspitzen ganz deutlich bewiesen.

Als an einem Abend die Sonne gleich einem mächtigen Feuerball hinter dem Sandebühl allmählich schwand, ging ich auf eine kleine Anhöhe neben der Hütte. Lange sass ich im blutroten Schein des sterbenden Tages, und jene stillen Stunden selbstvergessenen Schauens gehörten einzig und allein dem Zwölferkofel, seiner edlen heroischen Gestalt. Gemächlich krochen die undurchdringlichen Schatten der Nacht die senkrechten Wände hinauf. Geisterhaft, dämonisch starrte mich plötzlich eine finstere Kulisse an, die kurz vorher noch einem starren Feuerarm glich. Ist das der lockende FelsKaltes Grauen überfiel mich; ich sass ganz ruhig, als könnte die leiseste Bewegung fürchterliche Rache schlafender Berggeister heraufbeschwören. Da tauchte der Mond aus der Finsternis, und unter seinem silbernen Strahlenblick zerfloss jäh die Unheimlichkeit. Unzählige Scharen flimmernder Sternlein belebten das samtene Himmelsgewölbe, das sich durch deren Gefunkel in ein glänzendes Lichtermeer wandelte. Wie Gralsburgen in unendlich weiter Ferne erschienen nun die Berge. Ich schlich zur Hütte hinunter. Erregt durch das Geschaute, überwältigt von den Eindrücken, fand ich nur unruhigen Schlaf, und aus wirren Traumgebilden wuchs wieder der Zwölferkofel.

Pünklich weckte uns Forcher mit dem ersten Morgengrauen. Schweigend raffte jeder seine Ausrüstung zusammen; bald darauf hallten schwere Schritte in der bleichen Stille. Noch waren die Bergspitzen von düsteren Nebeln umschlungen. Da blitzte gleich einem gezückten Dolch der erste Sonnenstrahl auf. Rosiger Schimmer ergoss sich über die jähe Ostflanke, und wie neckische Kobolde hüpften kleine Lichtpünktchen auf den Gesimsen der dunklen Wände. Nun gab es kein Halten mehr; wir sprangen den letzten Geröllkegel hinauf.

Eisig kalt empfing uns brüchiger, betauter Fels. Zuerst schnell, dann langsamer und langsamer schob sich ein Körper nach dem andern die senkrechten Wandstufen empor. Hand und Fuss schienen mit dem toten Gestein verwachsen. Aber das Herz schlägt immer wilder, keuchende Laute stehlen sich aus der Brust. Wo ist die stürmische Freude, die der Tatenlust entspringt und sie beseeltSie war fort, war unbemerkt entflohen — harrte mein vielleicht schon am Gipfel. Nüchternes Selbstvertrauen trat an ihre Stelle, und jetzt begann der Kampf zwischen Mensch und Berg. Seillänge um Seillänge lief ab, ernst und still, kein unnützes Wort wurde gesprochen. Dann erreichten wir eine kleine Kanzel, auf der wir Rast hielten.

Die Nebelschwaden wallten weithin auseinander. Der klare Morgen brach in die Täler ein. Unzählige Kämme, zierliche Spitzen, gewaltige Bergleiber entstiegen dem Schlafdunst der Erde, und die Morgensonne strich friedlich kosend über sie hin. Traum und Wirklichkeit. Der leise Wind sang dazu die wehmütigen Melodien der Sehnsucht. Plötzlich — dort drüben, schier zum Greifen nahe, brannte ein jäher Fels wie eine hehre Flamme, die « Drei Zinnen ». Ringsumher leuchtete nun die Erde in Rot und smaragdenem Grün.

Die Zeit drängte. Mit dem Erwachen des Tages war der Berg lebendig geworden. Von irgendwoher hörten wir unheimliches Zischen und Pfeifen zur Tiefe stürzender Steine, kurzes Aufschlagen und Bersten — des Berges grausam tückische Waffe. Je höher wir kamen, je ausgesetzter die Wand wurde, desto mehr Griffe brachen aus.

Unterdessen hatte sich feuchter Nebel herangeschlichen, und bald hüllte er uns vollständig ein. Nur ein kleines Stück Fels liess er mich sehen. Ich glaubte am Mäste eines sinkenden Schiffes zu klettern, das die Wellen immer mehr und mehr verschlingen. Dazu machte kalter Wind die Finger klamm und gefühllos. Endlich hatten wir das oberste, ungefähr 2 m breite Band erreicht, das sich von der Nordostflanke bis zur Westseite zieht. Wir rannten einige Male darauf hin und her, suchten vergeblich nach den im Führer bezeichneten Merkmalen, die uns den Weg zum Hauptgipfel zeigen sollten. Waren wir mit Blindheit geschlagen oder deprimierte uns so sehr das müde Grau in Grau, das mit Herkulesarmen den Gipfel umschlungen hielt, dass wir die beschriebenen Stellen nicht finden konnten? Die ersten Hagelschlossen prallten vom steilen Fels zurück. Jetzt war keine Minute mehr zu verlieren. Ein Steinmann an der Ostseite am Rande des Bandes verführte uns, und wieder ging es hoch. Jeder wollte klettern, um nur wärmende Bewegung zu haben. Dann standen wir auf einer Spitze, kaum gross genug für die Füsse. Laute Freude wollte sich breit machen, ein Juchzer, der den Aufschrei eines schweren Sieges in sich barg, verstummte auf den Lippen. Die Nebel lösten ihren wallenden Mantel von einer Felsgestalt, die uns an Höhe noch überragte. « Dort ist der Hauptgipfel », sagte ich kleinlaut, ja mit gewisser Enttäuschung. Etwas zaghaft kletterten wir zum Band zurück, schlichen dieses wieder entlang und kamen an eine Kriechstelle, vor der ein Kamin und weiter oben ein zweites tief in den Gipfelbau einschnitten. Durch diese stemmten wir uns zum endgültigen Ziel hinauf.

Nun standen wir auf dem stolzen Berghaupt des Zwölferkofels und mussten in eine öde, monotone Leere schauen, wurden von eisiger Kälte geschüttelt und konnten keine Stunde sonniges Gipfelglück als Tribut für die vielen Mühsale ernten. Dennoch ist die Bergfahrt in meinen Erinnerungen am mächtigsten überstrahlt von seltsamer Schönheit; wohl deshalb, weil sie das erste grosse Erleben im fernen Dolomitenland war.

Odia de Chisles in der Geislergruppe.

Wieder war der Frühling aus dem fernen Süden über die Berge gekommen. Aber die warmen Winde lockten und kosten nicht nur die Keime der Pflanzenwelt, nein, sie weckten auch in mir ganz leise ein Verlangen, das mit jedem Tag mächtiger wurde: die Sehnsucht nach dem roten Fels jenseits der blinkenden Firne. Ich dachte nicht lange über das Wieso und Warum, Weshalb und Wofür; ich folgte kurz entschlossen der inneren Stimme und fuhr in die Dolomiten.

Diesmal waren wir schon etwas fortschrittlicher ausgerüstet, nämlich mit einem Zeltsack und Kochgeschirr. Frei, unabhängig wie die Zigeuner wollten wir die Tage verbringen, nicht achtend der geschniegelten Kultur, die uns in der Bergwelt oft die besten Augenblicke raubt oder wenigstens trübt.

Ein verheissungsvoller Morgen brach an. In Klausen standen mit übernächtigen Gesichtern und frierend zwei Bergsteiger, die sich im Gewühl und Geschrei temperamentvoller Italiener wie von aller Welt verlassen fühlten. Der schmalspurige « Grödnertalexpress » Hess lange auf sich warten. Unterdessen vertrieben wir uns die Zeit mit Rassenforschung und wünschten nur, möglichst bald aus diesem lärmenden Getriebe herauszukommen.

Endlich dampfte keuchend und pustend das winzige Züglein davon. Hätte ich in den Tunnels nicht ab und zu vielen Rauch schlucken müssen, wahrlich, meine Phantasie wäre imstande gewesen, mich in eine gemütlich dahinrollende Postkutsche zu versetzen. Doch bald freute mich die Langsamkeit der Fahrt, denn sie gestaltete sich einzigartig schön. Hoch über der Talsohle, zwischen Weingärten, üppigen Wiesen und fruchtbeladenen Maisfeldern lief die eiserne Spur. Dazwischen schmiegten sich wettergebräunte, dürftige Hütten an die steilen Hänge und lugten armselig zum reissenden Wildbach hinunter. An der gegenüberliegenden Talwand wuchs dunkles Waldgrün bis zu den Bergkuppen. Südlich tiefes, unbewegtes Blau überspannte die ganze Natur.

Müssen es immer die wildesten Bergformen sein, die den Moment des Verstummens auslösen, oder kaum fassbare Eindrücke einer Gipfelschau sein, deren Weitblick jene unendlich schönen Stunden weckt, in denen es scheint, als ob die Seele sich vom Körper trenntNein, auch Täler offenbaren uns unvergessliche Stimmungsbilder. Ich bin so befriedigt vom blossen Schauen, dass der Fels für die Zeit seine Bedeutung verloren hat. Diese Naturwunder empfinde ich nicht als eine Vorstufe, einer Vorhalle gleich, durch die man erst schreiten muss, um vor dem Allerheiligsten in Entzücken aufgehen zu können. Gewiss, der an luftige Höhen gewöhnte Bergsteiger fühlt sich in steilbegrenzten Tälern nicht wohl. Man glaubt, einen Druck, eine innere Hemmung zu verspüren, einen Schrei nach Licht zu hören. Aber bildet nicht die wahre Freude am Schönen eine Grosse, aus der Wolken, Berge, Täler wie Melodien klingen?

Gegen Mittag kamen wir in Sankt Christina an und rückten trotz der glühenden Hitze behäbig der Geislergruppe zu Leibe. Der Begriff Zeit verlor grösstenteils seine mächtige Bedeutung. Irgendwo wollten wir am Abend in die Büsche kriechen, dort unseren Wigwam aufschlagen und am lustig flackernden Lagerfeuer die Friedenspfeife schmauchen.

Schon nach kurzer Wanderung tauchte hinter zartem Lärchengeäst und schwarzgrünen Zirben das rotleuchtende Gestein der grossen und kleinen Fermeda auf. Zu ihnen gesellten sich die zerrissenen Chislernadeln und die höchste Erhebung der Gruppe, Sass-Rigais. Dann folgte eine gespaltene Spitze, durch Wolkenschatten verdüstert, wie ein tückischer Geselle im Hintergrund lauernd, die Furchetta. Beschaut man die Gipfel und Zacken aus einiger Entfernung, so gleichen sie einer gewaltigen Riesenmauer. Aber der Anblick trügt, und ich war später sehr überrascht von den tiefen, engen Schluchten, die den massigen Felsklotz in viele schlanke Türme teilen.

Unweit der ehemaligen Regensburgerhütte entdeckte ich in einer kesseiförmigen Mulde ein kleines Arvenwäldchen, das wie für ein Bergsteigerheim geschaffen war. Rasch wurde aus grossen Felsblöcken ein Windschutz errichtet, die Lagerstätte notdürftig mit Moos und Gräsern gepolstert. Unsere Anspruchslosigkeit verlangte nicht mehr. Ich freute mich kindlich auf diese erste Nacht. Und schöner als ich mir je in Gedanken ausmalen konnte begann sie. Der letzte purpurne Sonnenstrahl war verblichen. Unzählige Sternlein funkelten. Vereinzelt zogen zarte Wölkchen, von Mondlicht gesäumt, durch die feierliche Stille. Über den Matten und ernst emporragenden Bergen lag wie hauchdünner Feenschleier ein sanfter Silberschimmer. Nur unter den niederen Baumkronen herrschte gänzliche Finsternis. Doch sie war nicht öde und tot. Leuchtkäfer mit ihren grünen Laternchen schwebten in ihr gleich spielenden Irrlichtern. Und lauer Wind flüsterte im dichten Arvengeäst sein Schlummerlied. Kein Wunsch, keine Sehnsucht griff in die feinen Saiten dieses Zauber-friedens. Alles war in mir verstummt. Schauen, nichts als schauen konnte ich, bis ich dann ins Reich der Träume getragen wurde... Nicht minder schön war das Erwachen. Vom lustigen Finkenschlag geweckt, rings die Welt mit glitzernden Tauperlen behangen, neues, frisches Leben fühlend — das musste ein gottbegnadeter Tag werden. Wie lange dauerte es oft, bis das Dumpfe und Schwere einer Hüttennacht sich verlor, bis das laute, beengte Treiben vergessen war. Hemmungslos, wie die Nacht sich zum Tage wandelte, vollzog sich mein Erwachen.

Mit der Sonne stiegen wir höher und höher, und als sie ihren Wendepunkt erreicht hatte, standen wir auf dem Gipfel der grossen Fermeda. Wenige Stunden nur nahm der Abstieg in Anspruch.

An diesem schönen Sonnentag gesellte sich ein bergtüchtiges Geschwisterpaar aus Bozen zu uns. Wir gingen gemeinsam zum Arvenwäldchen hinunter. Dort Hess es sich so gemütlich plaudern und erzählen, und manche fröhliche Bergfahrt wurde aus dem güldenen Buche der Erinnerung vorgetragen. Rasch, o wie grausam rasch, enteilte da die Zeit! Drüben am jenseitigen Talufer verbrannte die Abendsonnenglut ihr letztes Strahlenbündel. Der Langkofel erstand in einer wunderbaren Farbensymphonie, und von seinem Haupte schwang sich glühender Wolkendunst. Dann schlüpften wir in den Zeltsack. Der Schlaf blieb mir fern. Lauter flüsterte heute der Wind mit den Arvenwipfeln. Nur ab und zu blitzte ein Sternlein auf, und es wurde kühl. Ich ent- zündete ein Lagerfeuer. Unruhig züngelten die Feuerarme in die dunkle Nacht hinein, ihr Widerschein zeichnete gespenstische Gestalten im bewegten Wäldchen.

Aschgrau starrte uns der Morgen an. Es regnete, und am Abend nötigte uns ein wolkenbruchartiger Niederschlag, in der nahen Regensburgerhütte Zuflucht zu nehmen.

Der nächste Tag hatte wieder reingefegten, blauen Himmel. Wir zogen die edelweissbesäten Matten hinan, der Odia de Chisles entgegen, um auf einem wenig bekannten Dülferpfad den Berg zu ersteigen. Die beiden Bozner warteten schon oben im Kar und liessen ihren Kampfruf als Morgengruss ertönen. Bald darauf kletterten wir am Rande einer Schluchtrippe hoch. Weiter oben verengte sich die Schlucht zur schotterigen Rinne. Wir querten auf ein schmales Band hinüber und hielten kurze Rast. Bis dahin hatte sich mein Blick nur immer an den brüchigen Fels geheftet; jetzt aber glitt er in die Tiefe, aus der schon winzig klein die dunklen Almhütten grüssten. Warum eilten die Gedanken dorthin? Es schien mir, als wollten sie Abschied nehmen. Da erhob sich ein dunkler Punkt aus der morgenstillen Niederung. In kurzen Schleifen schwebte er zu uns herauf. Und nun erkannte ich an den krächzenden Lauten die Bergdohle. Wie mühelos schwingst du dich zur Höhe, dem göttlichen Lichte entgegen, du kleiner Vogel. Mich füllt dasselbe Streben, auch ich folge der stummen Lockung, die dem Lichte entströmt; aber ich kann mich nur schwerfällig bewegen und muss oft hart kämpfen um mein hohes Ziel.

Über uns, nahe der senkrechten Felskante, zeigte sich nun ein dünner, schwarzer Strich, einem Ausrufzeichen gleichend. Drohend und mahnend schaute der Riss herab. Doch mein Herz schlug nur etwas schneller. Kein banges Gefühl vermochte die Erwartung vor dem Kommenden in ängstliche Bahnen zu lenken. Etwas Schweres, Zubodenziehendes wich von mir. Feines Klingen hörte ich im tiefsten Innern, die Tat hielt ihren Einzug. Zwar standen tausendfältige Gefahren am Wege, bleich der rasche Tod, doch sie verhüllten ihr Antlitz vor dem mächtigen Drange, der diese Gespenster überwand.

Eine Wandstufe und anschliessend ein horizontales Band führten uns zu dem Riss, dem Schlüssel für das endgültige Gelingen. Mauerglatt stürzte plötzlich die Wand bis zu den Geröllhalden hinunter. In kaum sichtbaren Ritzen staken zwei Mauerhaken. Diesen rostigen Nägeln vertraute ich mein ganzes Gewicht an und schob mich langsam zur nahen Verschneidung hinüber. Der rechte Fuss suchte nach Rauhigkeiten, glitt jedoch immer wieder ab. Ich gab die nutzlose Kräftevergeudung auf. Ein Klimmzug brachte mich einen halben Meter höher, der Fuss fand nun einen kargen Stand. Schnell wechselte ich den Griff, dehnte und streckte mich nach allen Möglichkeiten, der Riss-anfang rückte immer näher. Endlich konnte ich eine Hand in den engen Spalt verklemmen. Ein dritter Mauerhaken half mir, die heikle Stelle sicher überwinden. Der Riss wurde zusehends weiter, ich zwängte meinen Oberkörper hinein und beruhigte den hastigen Atem. Das schwierigste Stück war bezwungen. Nach einer gemütlicheren Seillänge musste ich die Risskletterei unterbrechen, um einige ungangbare Meter in der lotrechten Wand leichter zu überwinden.

Unbarmherzig brannte die Sonne auf den rötlichen Fels. Kein kühlendes Lüftchen regte sich. Ich war daher herzlich froh, als der Riss kaminartig und etwas feucht wurde, so dass ich darin vor der glühenden Hitze Schutz fand. Erst am Grate umschmeichelte uns frischer Wind. Jäh schössen zu beiden Seiten die Bergflanken in schaurige Tiefen. Lose lag verwittertes Gestein am schneidigen Kamm, und trotz aller Vorsicht glitten Platten und Blöcke polternd in die Schluchten, die vom schrecklichen Getöse widerhallten. Der Berg hatte seine Waffe zu spät gezückt. Wir sassen mit dem stillen Lächeln der Freude am Gipfel, der herrliche Sieg war unser.

Der dritte Sellaturm.

Ein seltsames Felsgebilde schliesst nach dem kleinen Dörfchen Plan das Grödnertal ab. Gleich einem Titanenbollwerk mit abgeflachtem Scheitel ragt es in den azurnen Himmel, auf der einen Seite kühn zum Grödnerjoch, auf der anderen gestuft zum Sellajoch sich senkend. Bei der näheren Betrachtung erschien mir der gewaltige Bergleib als ein überaus geheimnisvolles Rätsel; denn keine edelgeformte Gipfellinie oder wildes Zackengewirr krönte den Felsriesen. Wie durch eine Laune der Natur vereinsamt steht er da; doch sein gelb und rötlich Leuchten ist nicht minder schön als das der Berge ringsumher.

Etwas unterhalb der « steinernen Stadt » am Fusse des Langkofels schlugen wir unser Lager auf, kochten, spielten und waren voller Heiterkeit. Doch nicht allzulange konnte ich mich dem vergnüglichen Treiben hingeben. Die Eigenart des Berges Hess mir keine Ruhe. Ich nahm mein kleines Skizzenbuch und versuchte, den schlanken Doppelturm des Murfreit mit wenig Strichen zu zeichnen. Dann wanderte das Auge zum Sellajoch hinauf, aus dessen grüner Wölbung zwei Zacken, versteinerten Urweltzähnen gleich, wuchsen. Noch zeigte der dritte Sellaturm seine kühne Linie nicht, als wollte er sich niemand preisgeben. Und gerade diesem, mehr als 400 Meter stolz aufragenden Felsobelisken gehörte mein Denken und Handeln, die ehrfürchtige Bewunderung eines Bergsteigers, der mit Liebe ihn umwarb.

Eine unruhige Nacht im dämpfigen Heu lag hinter mir. Frühzeitig brachen wir auf, schweigend, jeder mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Auf einem Umweg über die Scharte des zweiten Turmes erreichten wir das breite Berger-band. Da fühlte ich den Bann des Geheimen und Rätselhaften in unmittelbarer Berührung mit dieser Berggestalt aufs neue. Die Schleier lüfteten sich. Unheimlich steil schoss die Südwand zur Höhe. Über diese rotgestreifte Wand führte diesmal der Weg zum Lichte, zur seligen Gipfelschau.

Hast und Unruhe fielen mit den ersten katzenartigen Bewegungen ab. Auf einem schmalen Wulst, der sich in jäher parabolischer Linie emporschwang, kamen wir rasch zu einer weitvorspringenden Felsnase, die uns bequemen Sitzplatz und gute Sicherungsmöglichkeiten für den glatten, wenig vertrauenerweckenden Quergang darbot. Doch schneller als ich vermutet überlisteten wir die lange Querung. Mit leisem Unbehagen sah ich dann meinen Begleiter die bauchigen und sehr brüchigen Überhänge hinaufklettern.

Ich drückte meinen Körper in eine seichte Wanddepression und harrte geduldig der kommenden Dinge, gespannt auf jede Bewegung des Seiles achtend. Das grausige Poltern einiger Steinsalven verebbte in den Tiefen der finsteren Schlucht. Das Vertrauen zu dem Gestein war damit verschwunden, der ungleiche Kampf zwischen Mensch und Berg wurde ein erbitterter, ja, er zeugte einen gewissen Trotz in mir. Das Erleben, um dessentwillen ich zum Berge stieg, schien dem Bewusstsein entrissen, ganz in zähes Ringen sich gewandelt zu haben. Und doch konnte das Empfinden für die landschaftliche Schönheit nicht völlig ausgeschaltet gewesen sein. Denn als der Körper müde und zerschlagen am flachen Gipfelhaupt des schlanken Obelisken lag, die Seele weltenfern im Goldglanze des ewigen Lichtes schwelgte und wie von den Schwingen eines Aars über das Wogen samtgrünender Matten und eines wildzerklüfteten Felszyklus getragen wurde, da tauchten auch Bilder auf, die im Vordergrund die bezwungene Wandflucht des Turmes hatten. Während des eifrigen Aufwärtsstrebens mussten sie flüchtig das Erleben gestreift haben, gleich einem Kometen, der rasch die dunkle Nacht durchfurcht. Zum ersten Male ward mir damals klar, warum kein Träumen im noch so bezaubernden Tale oder auf mühelos erstiegenem Hügel meinem Seligkeitstaumel auf stolzer Bergeszinne gleichen kann. Die schwere Berg- fahrt nahm meine physischen Kräfte Südwand des dritten Sellaturms.

aussergewöhnlich in Anspruch. Die Psyche wurde in den Hintergrund gedrängt, mit dämmerigen Schleiern umhangen, so dass sie nur wenig kostbare Lichtblicke erhaschen konnte, diese wenigen aber launig spielend im Unterbewusstsein sammelte. Im Moment der Gipfelbeschreitung fühlte ich eine Art fiebriger Spannung weichen. Durch die Glieder schlich wohlige Müdigkeit. Mir war 's, als nähme ein schläfriger Zustand meinen Körper gefangen, um endlich den bedrängt harrenden, sensiblen Seelenkräften die volle Freiheit zu geben. Ich freute mich darob unsagbar. Welch grosse Lücken würde sonst das Erleben am Berge aufweisen. Wie viele grandiose, unvergleichliche Ausblicke gingen da der blossen, vom Selbsterhaltungstrieb überschatteten Tat verloren. Ja, da waren sie wieder, die kurz aufeinander folgenden Überhänge, die an der Wand nur lose zu kleben schienen, nach deren Überwindung ich jedesmal in die gähnende Tiefe schaute, um die kleine Ziegenherde zu suchen, von der ein armseliges Geläute ausging. War nicht für Sekunden die ganze Schwierigkeit des Emporstrebens vergessen und der Sinn bei den übermütigen Böcklein, die in früher Morgenstunde meinen Weg kreuzten. Wie oft wollte ich die gewonnene Höhe an den prallen Felsen des gegenüber liegenden Langkofel-eckes abschätzen und sah statt dessen nur das königliche Dreigestirn der Grödnerberge unter dem tiefblauen, flimmernden Himmel. Glichen die Geislerspitzen nicht feinstem Filigran, da der Fels im nahen Vordergrund mich rauh und klotzig dünkte?

Es war ein anderes Gipfelglück, das ich auf dem ebenen Haupte des dritten Sellaturmes erleben durfte. Kein Hinausschweben in die weite Ferne, kein beseligendes Schauen von Berg zu Berg, bis der Kranz sich geschlossen, verwischte den steilen Weg, den ich erklommen hatte. Nein, ich stand im Banne der Wiedergeburt kaum wahrgenommener Schönheit.

Die Schatten der Berge wuchsen über die Täler. Es fing allmählich zu dämmern an, und mit dem Verblühen des sonnigen Tages zog die herbsüsse Wehmut des Abschieds in mir ein. Wir verliessen nun rasch den Gipfel, verirrten uns in die Ostschlucht und erreichten, nachdem wir zum Ende des Bergerbandes zurückgeklettert waren, knapp vor Dunkelheit wieder das Sellajoch.

Fünffingerspitze.

Es war an einem regnerischen Tag vor der Zsigmondyhütte, da erzählte mir der Sextener Bergführer Forcher von abenteuerlichen Felsfahrten während des Krieges und manche schöne Erinnerung aus seinen jungen Führerjahren. Helle Freude strahlte aus den treuen Südtiroleraugen, feurige Begeisterung flammte auf in den schlichten Worten, mit denen er seine starke Berg- und Heimatliebe bekundete. Und ich habe seit Grossmutters Zeiten wohl niemand aufmerksamer gelauscht als dem silberhaarigen, guten Führer.

Ein knappes Jahr war verflossen. Ich sass im dürren Gras des Sellajoches, still und stumm vor Bewunderung der drei Berge mir gegenüber. Roter Wolkendunst umkreiste ihre stolzen Zinnen, und der Abendwind sang leise seine Melodie dazu. Ringsum begann ein Heer munterer Grillen zu zirpen, und ihr feingestimmter Chor füllte die abendliche Ruhe. Nur ab und zu mengten sich einsame blökende Schreie eines verirrten Schäfleins darein.

Da flohen meine Gedanken unwillkürlich zu jenen traulichen Stunden zurück, die ich mit dem alten Forcher verlebte. All die vielen schönen Berge erstanden wieder vor meinem geistigen Auge, die er bestiegen. Doch keine Felsgestalt wurde so lebhaft wie die der Fünffingerspitze. Auch mein damaliges Sinnen und Träumen, das den Namen des Berghauptes als eine Mär aus Sagenreichen Landen aufgenommen, erwachte wieder. Die Phantasie hatte gierig gespreizte Finger eines verfluchten Bergdämons gestaltet, der sie ewig büssend und mahnend aus finsterer Grabesgruft strecken muss; über den jahraus und jahrein wütender Sturm hinbraust mit fratzenhaften Wolken, von wildem Donner und zündenden Blitzen aufgewühlt. Die Wirklichkeit dämpfte die schaurige Buntheit der ersten Vorstellung. Wohl ragte eine steinerne Hand gen Himmel, aber sie erschien mir nun als einsames Denkmal längst entschwundener Urweltriesen, das friedlich von einem heroischen Zeitalter zeugt.

Das Sonnlicht war verglommen. Ich suchte meine Lagerstätte im Rifugio Valentini auf. Noch eine Weile horchte ich dann in den nächtlichen Frieden hinaus und sah dem seltsamen Gekringel fahler Mondlichtstrahlen zu, die durch das offene Fenster fluteten, bis mich tiefer, traumloser Schlaf umfing.

Draussen erwachte ein neuer Tag. Kein Wölkchen segelte durch die morgenkühle Luft. Das Dreigestirn der Grödnerberge starrte eintönig gleich grauen Schattenrissen zur stillen Höhe. In diesem toten Zwielicht dünkte mich die Fünffingerspitze nichts weniger als schön. Doch bald setzte die Sonne ein goldigleuchtendes Krönlein auf den Gipfel, und der Berg strahlte plötzlich jenen geheimen Zauberbann aus, der alle Bedenken und Zweifel in die Flucht schlug. Dort oben, dachte ich, im Glanz des hehren Diadems, harrt deiner eine Perle seliger Freude. Aber setz um ihretwillen all dein Können ein, du musst als Würdiger sie nehmen.

Bedächtigen Schrittes stiegen wir über steile, mühesame Schutthalden zum Einstieg in den Schmittkamin empor. Wie schnell waren die Gedanken vergangener Stunden und alles, was mich mit der Niederung verband, vergessen. Im Aufwärtsstreben an jäher Wand fühlte ich, wie sich alles Schwere und Beengende in mir löste und zu Tale glitt, ja selbst der Körper in seinen Bewegungen freier und elastischer wurde.

Nach mehreren Seillängen erreichten wir das « Kirchl », eine tiefe, feuchte Höhle mit gotischer Dachwölbung. Nun standen wir vor der ersten grossen Schwierigkeit. Im Innern des Kirchls liess sich der Weiterweg nicht erzwingen. Ich benützte daher einen schmalen, schrägen Spalt, der zur weitvorspringenden wulstigen Dachkante führte. Der Fels war unter mir zurückgetreten. Schon etwas zu lange verweilte ich an der äussersten Stelle. Endlich hatte die blind-tastende Hand einen guten Griff gefunden. Eine rasche Drehung des Oberkörpers folgte, die Füsse verloren den Halt und schnellten in die Luft hinaus. Ich hing an einer Hand frei über dem Abgrund. Für den Bruchteil einer Sekunde wurde es mir schwarz vor den Augen. Aber noch ehe die letzte Fingerkraft schwinden konnte, war der Überhang bezwungen.

Heiss brannte die Sonne hernieder, und das Gestein schien zu glühen. Der abwechselnd enge und weite Kamin spendete nur wenig Kühlung. Unsere ausgetrockneten Kehlen verlangten nach Wasser, nach einem einzigen Schluck Wasser. Was hätte ich dafür gegeben... Dumpf hämmerte das Blut in den Schläfen. Ich kaute trockene Früchte, um die Qual des Durstes zu mildern, jedoch mit unwesentlichem Erfolg. Ja, die Sinne verhöhnten mich, indem sie das klare Bächlein, über das ich am frühen Morgen sprang, wie eine Fata morgana in allernächste Nähe rückten. Verdammtes Trugbild! zischte ich durch die klebenden Lippen, dann stemmte und spreizte ich im Kamin wieder fleissig weiter.

Rasch kamen wir nun dem Gipfel näher. Ein mächtiger Block drängte uns in die lotrechte Wand hinaus, über welcher ein abschüssiges Band zum Kamin zurückführte. Ich liess mich auf die andere Wandseite fallen, schlich um eine brüchige Kante, und die Schwierigkeiten waren zu Ende. Noch eine kurze Weile ging es über leichtgestuften Fels bis zur Spitze des Mittelfingers. Nun war der Sieg mein — nach langem, oft erbittertem Ringen mit dem steilen Fels und auch mit mir selbst. Denn die wilden Akkorde freudigen Kämpfens drohten manchmal im lauten, stürmischen Aufbegehren der mannigfaltigen Mühsale unterzugehen, nüchterner Abenteuerlust zu gleichen. Wohin war plötzlich die Stimme des zweiten Ichs geflohen, die immer, wenn Müdigkeit mich übermannen wollte, mahnend eingriff und bequemes Wandern im lauschigen Tal als alleinseligmachend priesSie hatte verstummen müssen vor dem strahlenden Antlitz des Sieges. Wunschlose Befriedigung. Leuchtende Farben grüssten aus der Weite und Tiefe mir zu Füssen. Und die Blicke flogen über die Schönheiten der Erde hin. Stilles Glück auf einsamer, weltferner Höhe war das Ziel meiner unruhigen Sehnsucht gewesen, und nun war es da im Feierglanz des verglühenden Tages.

Guglia di Brenta.

Rastlos jagen sich die Gedanken in einsamen Stunden, mir oft unbewusst, wie von geheimnisvollen Mächten gehetzt. Und wenn auch friedliches Träumen mich auf sanften Händen trägt und längst gebleichte Vergangenheit verklärt zu neuem Leben erstehen lässt, so regt sich dahinter doch die ewige Sehnsucht nach dem grossen, unbekannten Ziel, das in formvollendeter Schönheit den Gedanken vorschwebt. Ob ich es je auf den stillen Pfaden der Berge finden werdeNoch muss ich wandern, immerzu wandern — bis ein Tag mir die Erlösung bringt.

Ich sass auf dem Gipfel der Guglia.

Die drückende Schwüle eines Augusttages lag regungslos über den Bergen der Brentagruppe. Dunstige Nebelschwaden schlichen träge durch die Täler, füllten langsam die einsamen Hochkare und krochen wie ekliges Gewürm an rotgestriemten Wänden entlang. Ab und zu fuhr der Wind, einem übermütigen Gesellen gleichend, in die graue Masse, formte sie zu wogender Meeresflut, die an jähen Felsklippen zu wildschäumender Brandung wird. Dann glichen die sonnbestrahlten Bergspitzen springenden Fischen, die ihre blinkenden Körper dem Lichte entgegenwarfen.

Lange sah ich diesem wechselvollen Spiele zu; denn der Blick konnte nicht über tausend stolze Dolomitenzinnen irren, wie ich auf manchem Berge dieses Wunderlandes schon erlebt. Doch die helle Freude in den Tiefen meiner Seele vermisste nicht die herrliche Schau.

Nach einer Weile nahm ich das Gipfelbuch und blätterte darin Seite für Seite zurück, bis ich die nachgetragenen Namen der Erstersteiger fand. Dreissig Jahre waren seit jener kühnen, aufsehenerregenden Tat verstrichen; viele Männer folgten kampfbegeistert ihrer Spur, und obwohl dadurch der schaurige Nimbus der Riesensäule stetig gemildert wurde, so wird sie doch immer der Berg der Berge bleiben, bewunderungswürdig und zur Ehrfurcht zwingend.

Meine Gedanken versuchten zurückzueilen nach San Michele, der Bahnstation im Etschtale, um mit jenen mutigen Erschliessern den langen Weg zum hohen Ziel zu wandern. Aber sie sprangen mit einem Satze nach Molveno, blitzartig das Gewirr der weitverstreuten ärmlichen Ortschaften und die wenig eindrucksvollen Landschaftsbilder streifend. Das Heute kennt nicht mehr die mühseligen, endlos scheinenden Strassenmärsche. Im bequemen Auto fährt man bis zum Fusse des Berges. Dann aber muss das moderne Zeitalter zurücktreten. Und wie die Jahre auch kommen und vergehen, für den echten Bergsteiger wird der Weg zur verheissungsvollen Höhe im wesentlichen stets derselbe bleiben. Seine Liebe kennt kein Hindernis, keine Mühsale ob etwelcher Launen der Naturgewalten; sie will sich ihren Lohn erkämpfen und aus dem Bronnen eines mehr oder minder harten Sieges ihre Glückseligkeit entnehmen.

Friedlich lag der opalfarbene Molvenosee vor dem Tore des Val di Seghe. Gesäumt von dunklen Wäldern, die sich wie ein prächtiger Mantel an die Vorberge schmiegten, glich er einem träumenden Auge, dessen Schimmer zwar die Schönheit ahnen lässt, doch sie nicht offensichtlich zeigt. Sein Spiegelbild wusste nichts vom Felsenhain der Brentaberge, die noch unsichtbar, mir lockendes Geheimnis waren.

Tal und See und die Menschen dieser Gegend entschwanden meiner Gedankenwelt. Dichter Buchenwald wölbte seine Kronen über uns zu einer kühlen Wandelhalle. Wir stiegen munter in ihr aufwärts. Bald lichtete sich das helle Laubgewind, moosbesponnene Lärchen verdrängten seine Silberstämme, und dahinter tauchten die ersten grell beleuchteten Felsenhäupter auf. Es waren die Trabanten der Königin der Berge, die ihr Antlitz noch vor uns verbarg. Die Erwartung spornte mich zu schnellerer Gangart. Endlich 1 Dort oben ist die Guglial Die erhabene Berggestalt der sehnsuchtsvollsten Träume...

Klein und zierlich erschien sie mir beim ersten Anblick, als sie langsam hinter zartbegrünter Bodenwelle in den schwarzblauen Himmel wuchs. Und ihre überschlanke Form wollte kein Ende nehmen. Da wurde ich klein und verzagt. Zweifel überfielen mich, ob ich je dies hochgesteckte Ziel erreichen werde.

In der Nähe einer mehr als ärmlichen Hirtenbehausung wollten wir unser Lager aufschlagen. Aber der zerlumpte Ziegenhüter deutete mit seinem krummen Stecken auf eine Höhle mitten in der jähen Wand des Castelletto. Allmählich verstanden wir auch seine merkwürdigen Gebärden und Gesten, die uns sagen sollten, dass wir dort oben ein schöneres Lager fänden. Und wirklich, der gute Hirte hatte Recht. Wir fühlten uns wie in einem grossen Adlerhorste, so frei und unbeengt, hoch über dem Talboden und doch so wohl geborgen. Und in unser Nest grüsste die Guglia.

Eine Nacht zog mit schweren Gewittern vorüber. Dünnadrige Blitze zerrissen die undurchdringliche Finsternis. Donner rollten, dumpfes, schauriges Echo weckend. Da fuhr ein Feuerstrahl auf die gegenüberliegende Bergspitze nieder, ballte sich zu glühender Kugel, und diese schwebte sekundenlang von Zacken zu Zacken des Grates.

Dann kam ein trüber Tag. Wir drangen über die Boca di Brenta bis zur Gugliascharte vor. Doch nur Teile des Berges bekamen wir zu Gesicht. Regenschwere Nebelsträhnen wallten um das düstere Gestein, und wir mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Warten! Geduld und wiederum Geduld. Da wurden Stunden zur inhalts-losen Ewigkeit. In mir tobte ein brennender Wunsch, ein heftiges Verlangen nach Erlösung und Befreiung von dem schier schmerzlichen Banne des Berges. Und ich musste meine Blicke immer wieder zu ihm erheben, wie von magischer Gewalt geknechtet. Ich sehnte die Finsternis der Nacht herbei, um in ihr Ruhe und Vergessen zu finden.

Gegen Abend besserte sich plötzlich die Witterung. Purpurne Sonnenstrahlen durchzuckten die graue Öde der Luft. Dunkelglühendes Leuchten glomm an den Flanken der Berge und schlang einen Goldsaum um die Gipfel. Die Guglia stand im Gegenlichte, verschlossen und finster, gleich einem Titanen, der im sturmbewegten Feuermeere seinem Tod entgegensieht. Noch nie hatte ich eine wildere Bergschönheit gesehen. Und so will ich auch den Sieg erringen, dachte ich, so ernst und verschlossen, doch vom Feuer der Begeisterung umflammt und emporgetragen.

Allmählich wandelte sich die Nacht zum Tage. Farblos schlich der Morgen in unsere Höhle; ich wartete schon längst auf ihn; doch nicht mit der Ungeduld des Vorabends. Es war in mir so seltsam ruhig, wohl durch die leise Vorahnung des sicheren Gelingens. Aber es war die Ruhe vor dem Sturm.

Früh 6 Uhr schlüpften wir aus unserem Zelt, liessen den Primuskocher surren, verzehrten gemütlich ein schlichtes Frühstück und schlenderten dann langsam zum Massodikar hinauf. Die Berge ringsumher hatten schon Sonnenhütchen aufgesetzt; unser Turm dagegen starrte noch bleich im Schatten der Brenta Alta zum klaren Himmel.

Durch eine steile, schotterige Rinne erreichten wir die Gugliascharte. Nach kurzer Rast traten wir an die geradezu unheimlich schroffe Südwand und stiegen bis zu einer seichten Nische an ihr empor. Wir querten zur rechten Kante hinaus. Tief lagen die Trümmer des Massodikars unter uns. Im Zickzack überwanden wir an dieser fast senkrechten Turmseite den grössten Teil der Höhe. Der in einer grossen Spirale hochführende Kletterweg brachte uns auf eine schmale Schulter, die einen brüchigen Zacken trug. Über uns spaltete ein tiefer Kamin die Wand. Dann standen wir an jener Stelle, an der sich der erste kühne Gugliastürmer geschlagen geben musste. Ungefähr 50 m unter dem Gipfel, wahrlich eine kurze Entfernung — und doch war die Spanne Weges für den Trientiner Garbari ein unüberwindbares Hindernis. Seinen Versuchen war die Krone des Sieges versagt geblieben, die etwas später, nach verwegenem Ansturm, Dr. Ampferer zufiel. Auf winzigem Gesimse schoben wir uns in die luftige, abschreckend steile Wand hinaus. Ich glaubte, mehr zu schweben als an den kargen Griffen zu hängen. Die letzten wenigen Meter legte sich pötzlich der glatte Fels zurück, wir stürmten unserer Siegespalme entgegen.

Ich sass auf dem Gipfel der Guglia und hatte in aller Stille das Erleben der vergangenen Tage und letzten Stunden vorüberziehen lassen. Das Empfinden glich so sehr einem Traume, dass ich meine Augen der gähnenden Tiefe zuwenden musste, um die gewaltige Wirklichkeit als wahr zu erfassen.

Die Mittagssonne warf ihre glühende Lichtflut auf das flache Gipfelhaupt. Aus dem Val Brenta flüchteten die Nebel. Doch drüben an den blinkenden Firnen des Adamello ballten sich schwarze Wetterwolken und mahnten uns zum Aufbruch. In luftiger Fahrt glitten wir nahe der Westkante zur Garbarikanzel hinab. Es ist ein herrliches Gefühl im sicheren Abseilsitz, nur am Stricke mit dem Gestein verbunden, frei durch die Luft zu schweben. Von der Kanzel seilten wir uns nochmal in den Kamin ab und zum Schlüsse über die Bergerwand.

Die Tat war vorübergerauscht, ihre mächtigen aufreizenden Klänge verstummt. Nur das Echo seliger Gipfelfreude hallte in mir wie eine leise Melodie des Glückes inmitten eines einsamen Bergfriedens. Mit sanfter Gebärde entzog mir die Nacht das erhabene Antlitz des Berges. Kühler Wind strich von den Höhen hernieder und wiegte mein träumendes Sinnen in ruhigen Schlaf.

Anderntags stiegen wir zu Tal. Doch bevor sich meine Blicke im dunklen Laubgewirr des Waldes verloren, schaute ich nochmals auf zur Königin der Dolomitenwelt, und ein feierliches Gelöbnis erleichterte mir den Abschied: Ich werde wieder zu dir wandern, Berg der Berge, und sollte es nur sein, dass ich mich zu deinem Fusse schleppen kann.

Cima della Madonna.

Wer hat nicht auf einem edlen Gipfel frohe Siegesfreude schwinden gefühlt, wie wenn dunkle Nacht die Glut der Abendröte langsam, doch mit starkem Arme ergreift und verschlingt; und wie dann gleich dem Morgenlichte die Sehnsucht leise, aber schon den Keim übermächtigen Werdens in sich bergend, die Seele durchflutet. Etwas rührt an den Saiten, welche die unbekannte Ferne zur Gegenwart spinnt. Und mögen die Töne des Verlangens vor wenigen Stunden noch so berauschend geklungen haben, der Mensch lässt sie wieder in die Unendlichkeit zurückströmen, plötzlich ihren Reiz — die Krönung durch den Frieden — verachtend und nur für die neue innig-klare oder mystisch geheimnisvolle Lockung empfindsam.

So kehrten wir auch der leuchtenden Riesensäule Guglia in den Brenta-bergen wieder den Rücken und trugen unsere Seelen neuartiger Befriedigung entgegen. Im Bergkranz der südlichsten Dolomitengruppe wollten wir der schönsten Blüten eine pflücken, die Cima della Madonna.

Der Weg war weit, obwohl ihn Eisenbahn und Auto schnell überwinden halfen. Die Sonne stach mit ihren Glutdolchen unbarmherzig auf uns ein. In den Tälern war die Luft so träge und ermattend wie der Odem eines Feuerschlundes. Trient mit dem grossen Erzbild Dantes lag hinter uns. Das Auto arbeitete sich laut knatternd und eine mächtige Staubfahne nachziehend allmählich wieder bergan. Und als die Täler schluchtartig wurden und die steilen Hänge saftiges Waldgrün zeigten, da wussten wir uns dem Ziele nicht allzuweit entfernt.

Wer von Primör durch das Val di Cismone kommt, wird auf einmal einen markanten Eckturm, aus samtenen Matten in kühner Linie emporsteigend, in den Himmel ragen sehen. Wie ein einsamer Wächter steht er da, weit hinaus blickend über die grünen Wellen Italiens. Doch bald gesellt sich ein zweiter Zacken zu ihm, der mir noch um weniges höher scheint und dessen Plattenpanzer herrisch unnahbar zur Niederung blickt. Es ist die Zwillings-gestalt des grossen und kleinen Sass Maor. Nach San Martino di Castrozza grüssen die beiden Bergspitzen so friedlich harmlos, als könnten sie keinem Menschen hart begegnen. Aber ich wusste, dass der kleine Sass Maor, die Cima della Madonna, einen Mann wie Bettega schlug und erst nach hartem Strauss Georg Winkler den Triumph des Sieges gönnte. Die Zeit hat diesen Triumph verklärt; doch sie kennt kein ehrfürchtig Verweilen. Im rastlosen Vorwärtsschreiten beflügelte sie die Unternehmungslust des Bergsteigers und erhob sein Können schier zu akrobatischer Leistung. So konnte auch nur der Jetztmensch diesem Berg einen zweiten Weg ablisten und ihn als idealsten Anstieg bezeichnen, von dem sich der Alpinist früherer Jahrzehnte nichts hätte träumen lassen.

Über San Martino entlud sich das alltägliche Nachmittagsgewitter. Wir sassen im Turistenstüberl des Hotel Dolomiti und verschlangen kleine Hügel Pastaschutta, versorgten uns nachher mit Proviant, und als wir dann fertig zum Abmarsch waren, da flammte im Westen plötzlich die Sonne auf. Die schwarzen Wolkenballen und vagabundierenden Nebelfetzen flohen über die Grate. In schillernden Farben prangte nun die vielgerühmte Schönheit der Palagruppe. Die Madonna hatte sich in feurigen Purpur und tiefmattes Violett gehüllt. An ihrer Brust zeigte sich wie ein schmaler Goldsaum eine leuchtende Linie, die Schleierkante. Und sie sollte morgen unser Pfad sein, auf dem wir den Sieg erkämpfen wollten.

Nach einer Weile stiller Betrachtung verliessen wir das mondäne Hoteldorf San Martino. Der Weg führte uns über saftigen Wiesenplan und durch lauschigen Tann zur Alm Sopraronzo, die am Fusse unseres Zieles sich idyllisch an den Waldrand schmiegte. Der Vorsatz, im Zelt zu nächtigen, trotzdem inzwischen über das launische Wettergesicht wieder grosse, schwere Tränen rannen, trieb uns an der notdürftigen Holzbehausung vorbei. Etwas oberhalb bot ein mächtiger Felsblock genügend Unterschlupf.

Aus dem Val di Cismoni stiegen langsam die Schatten der Nacht. Feucht-kühle Luft jagte der Wind aus den Höhen hernieder, und ein seltsames Raunen ging durch den schütteren Bergwald. Das Gemäuer der Madonna starrte gleich einer riesigen Kulisse in das nächtliche Dunkel. Jetzt war sie nicht mehr der harmlos scheinende Berg, der zierliche Eckpfeiler der Palagruppe. Wie ein ungeheurer Dämon stand der Fels über uns, der sein furchtbares Antlitz enthüllte, da er uns wie lichttrunkene Falter angezogen und uns nun sicher seinem Banne verfallen wusste. Schaurige Empfindungen tobten in meinem Innern. Aber Trotz und ernster Kampfesmut rangen die Verzagtheit der Minderwertigkeitsgefühle und der Selbsterhaltung nieder. Bange machen gilt nicht, sagte ich mir.

Meine Begleiter sassen am lustig flackernden Lagerfeuer. Sie sprachen von den Schwierigkeiten der Schleierkante. Ich trat nun auch in den Lichtschein der züngelnden Glutgarben und wärmte mich. Dann schlüpfte ich ins Zelt.

Kreuz und quer durch dichtes Latschengestrüpp und über ermüdende Geröllhalden stiegen wir anderntags zum Beginne der etwa 600 m hohen Kante hinauf. Eilig hatten wir es wahrlich nicht. Denn als die ersten Seillängen abgelaufen waren, zeigte die Uhr schon die Mittagszeit an. Die Sonne äugte nur ab und zu hinter dunstigen Nebelschwaden hervor. So angenehm mir dies anfangs war, so sehr wünschte ich später die Sonnenwärme herbei.

Mit einem sehr engen, grifflosen Riss, der oben in eine kleine Nische mündet, begannen die grossen Schwierigkeiten. Ich sicherte, auf einem abschüssigen Sockel sitzend, den Vorangehenden. Langsam glitt Zoll für Zoll des Seiles durch meine Hände. Ein Karabiner schnappte ein. Dann war eine geraume Weile nichts mehr zu hören. Endlich drang zu mir, wie aus der Ferne, der Ruf: Nachkommen! Die Nische hatte ich bald erreicht. Aber wie nun weiter? Das Seil hing rechts draussen über die glatte Wand herunter. Also da hinaus! Ich halte die Traverse für die schwierigste Stelle der ganze Kante. Es ist mehr ein Hinausschwindeln als Klettern. Wohl wurden die Griffe und Tritte der anschliessenden Wandstufe etwas ausgeprägter, dafür drängte sie aber den Körper sehr stark in die Luft hinaus. Nach kurzer Rast auf einer schmalen Einsattelung begann ein herrliches Klettern. Der Fels war eisenfest. Zu beiden Seiten schwindelerregender Abgrund. Wir gelangten auf einen zweiten Absatz, den ein tiefer Spalt von der Gipfelmauer trennte. Wir stiegen so weit ab, bis ein prachtvoller Henkelgriff am Gegenüber für beide Hände genügend Platz bot. Ein kurzer Ruck, der Spalt war überwunden.

Inzwischen hatte das Wetter bedenkliches Aussehen angenommen. Der Wind hetzte in wilder Jagd regenschwere Wolken. Es war auf einmal ganz düster und schwarz geworden. Tempo! Weiter! Jede Minute ist kostbar. Nur diesen jähen Fels nicht nass unter den müden Fingern und Zehenspitzen, sonst gehen wertvolle Stunden verloren; die Nacht steht vor der Tür. Darüber waren wir uns einig, und so trieb jeder mahnend und scheltend zur Eile.

Wir stürmten wie von Furien gepeinigt dem Gipfel zu. Die Madonna stellte uns ihr letztes Hindernis, eine Art Verschneidung mit anschliessendem Überhang, entgegen. Diese Stelle kam mir recht schwer vor, fühlte ich doch nicht mehr genügend Kraft in den Muskeln. Und dazu dies hastige Aufwärtsstreben. Das war die Strafe für den Vormittagsbummel. Ich atmete erleichtert auf, als sich dann der Fels zurücklegte.

Wir hatten gesiegt. Doch wo blieb darob die Freude, das Gipfelglück? Nur ganz leise regte sich die Reaktion des harten Kampfes. War es überhaupt noch ein Kampf mit dem Berg gewesen? Nein. Dies Ringen glich zu sehr einer Flucht vor den Unbilden der Witterung. Das Element des Äthers, dessen unberechenbare Tücke mit spielender Geste über Leben und Tod entscheidet, ist der grösste Feind alles Werdens und Seins. Wie oft umschmeichelt der Wind die Sinne des weltfernen Träumers auf hoher Gipfelwarte, singt dem Poeten verheissungsvolle Lieder, bringt dem hitzemüden Wanderer köstliches Labsal, dabei ruft er hinter einer Bodenwelle seine wilden Knechte zur verderbenden Schlacht, seine zarte Stimme wird zu zornigem Brausen und Schreckensgeheul. Wehe dem Menschen, der nicht zu fliehen vermag. Uns gönnte sein Gebaren keine Rast. Wir seilten uns eilig durch den Winklerkamin ab und erreichten bald die Scharte zwischen Sass Maor und Madonna. Nun konnte der Tanz in den Lüften losgehen, uns konnte er nicht mehr viel anhaben. Da flüchteten die bleigrauen Nebel in alle Himmelsrichtungen und, wie zum Hohne, verstummte der Wind.

VII11 Auch in mir wurde es ganz still. Selige Siegesfreude und Dankbarkeit hatten die grosse psychische und physische Spannung gelöst, und ich schaute zum Gipfel empor mit der Wehmut des Scheidenden. Noch eine Nacht schlief ich zu Füssen des gewaltigen Berges, und im Traume erstand jene Schönheit des Erlebens, die mir die Wirklichkeit versagte.