Die Cordillera Blanca-Expedition 1936

Von Erwin Schneider.

Die Anden sind das längste Gebirge der Erde.Von den tropischen Waldbergen in Kolumbien über die Vulkanberge Ekuadors, die Eisgipfel in Peru, Bolivien und Chile bis Patagonien, wo die Gletscher neben immergrünen Wäldern in das Meer fliessen, messen sie an die 9000 Kilometer. Die Längenerstreckung über 67 Breitengrade bedingt eine Vielgestaltigkeit an Landschafts- und Vegetationsformen, wie sie kaum ein anderes Gebirge aufzuweisen hat. In den eigentlichen Hochregionen kehrt aber ein für die Anden charakteristisches Landschaftsbild immer wieder, das dem Gebirge den eigenartigen, schwermütigen Charakter verleiht, die öde Hochsteppe, die « Puna ». Sie hat den landschaftlichen Schönheiten des Gebirges zum Teil wenig gute Meinungen eingetragen. Viele Gebirgsabschnitte sind schon seit langem gut bekannt. So kennen wir seit Alexander von Humboldt den 6300 m hohen Chimborazo in Ekuador, der lange Zeit als der höchste Berg der Erde galt. Einige Gebiete sind aber heute noch verhältnismässig wenig erforscht. Zu diesen gehörte bis vor kurzem die Cordillera Blanca, eine der landschaftlich reizvollsten Andenketten in Nordperu, die 1932 und 1936 das Ziel unserer Forschungsreisen war.

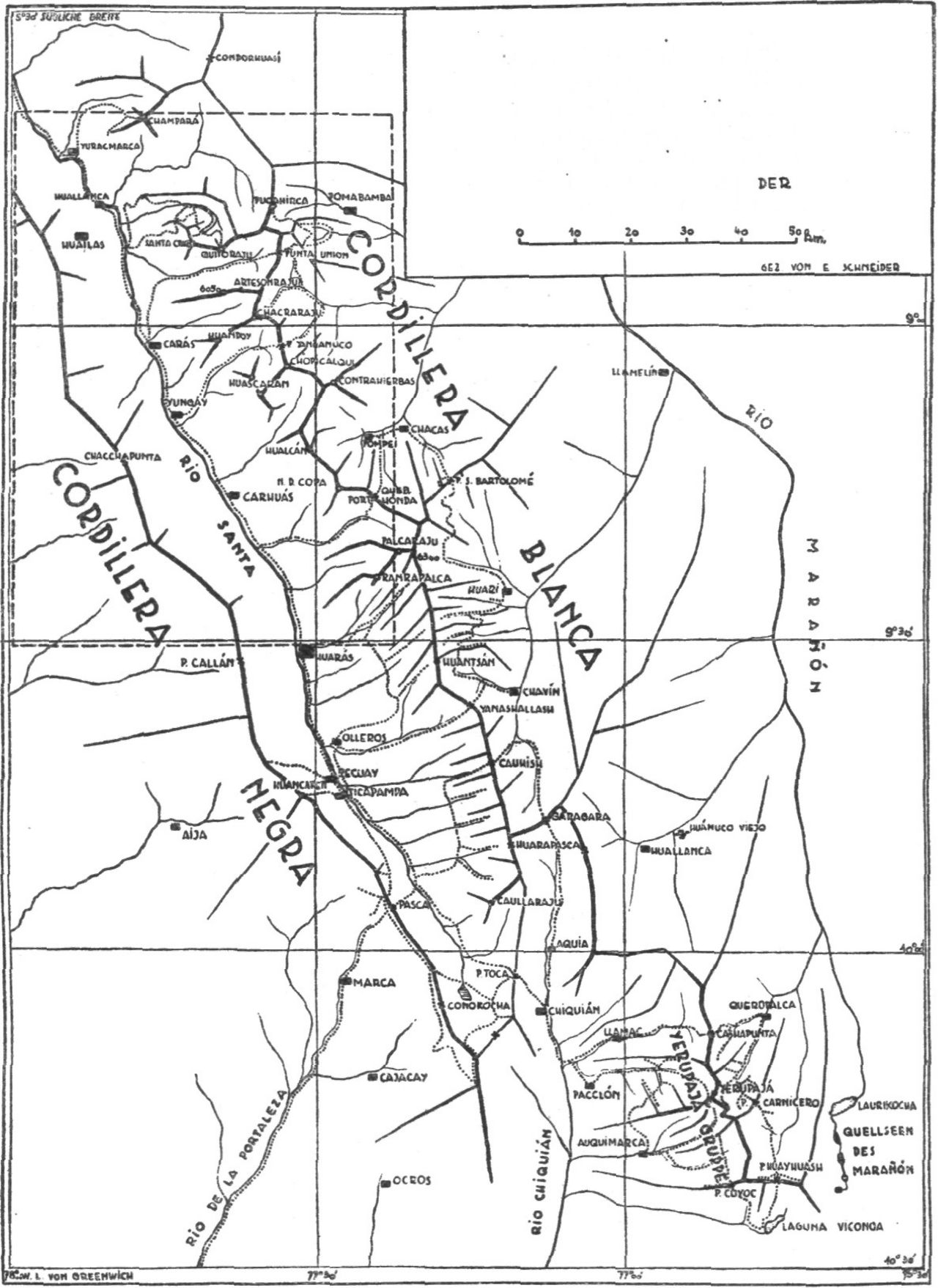

Die Cordillera Blanca ist ein tropisches Hochgebirge und bildet einen Abschnitt der westlichen Andenhauptkette, beiderseits des neunten südlichen Breitengrades. Sie wird im Westen vom Santatal, im Osten, nach einem grösseren Gebiet mit Vorbergen, vom Maranon, einem der Quellflüsse des Amazonas, begrenzt. Der Gebirgszug liegt etwa 150 km von der Westküste Südamerikas entfernt und ist von dieser ziemlich leicht und schnell erreichbar. Die Täler sind bis zu einer Höhenlage von 3500 m bebaut und dicht besiedelt; im Santatal liegen mehrere grössere Orte, die einen guten Ausgangspunkt für die eigentlichen Unternehmungen im Hochgebirge bilden. Die Kammzüge verlaufen in einer etwa 180 km langen und verhältnismässig schmalen Kette von NNW nach SSO. Die Quertäler sind — und das besonders im nördlichen Teil des Gebirges — tief eingeschnitten und schluchtartig. Das Gestein, aus dem sich hauptsächlich die Gipfel aufbauen, ist Granodiorit im Durchbruch durch Kreideschichten; dieses schwer verwitternde Gestein hat den Bergen die steilen, kühnen Formen gegeben, die immer wieder zur Bewunderung hinreissen. Viele Gipfel reichen über 6000 m Höhe hinaus; die höchste Erhebung der Cordillera Blanca, gleichzeitig der höchste Berg Perus und einer der höchsten ganz Amerikas, ist der 6768 m hohe Huascarân, der im nördlichen Teil des Gebirges liegt.

Im Jahre 1932 reisten im Auftrage und mit Unterstützung des Deutschen und Österreichischen Alpen-Vereins 7 Mann, Wissenschaftler und Bergsteiger, unter der Führung von Dr. Borchers nach Peru mit dem Ziel, die Cordillera Blanca geographisch, topographisch und bergsteigerisch zu erschliessen. In Die Alpen — 1937 — Les Alpes.14 a einer Arbeitszeit von fünf bis sieben Monaten wurden damals verschiedene Aufgaben gelöst. Der nördliche und mittlere Teil des Gebirges wurde eingehend erforscht, eine Karte 1: 100,000 dieses Gebietes aufgenommen. Einer der Teilnehmer, Dr. Hoerlin, hatte die Aufgabe, sowohl auf der Überfahrt nach Südamerika wie im Gebirge, die Einwirkungskraft der kosmischen Strahlung zu messen. Er konnte seine Beobachtungsreihe mit den 300 kg schweren Apparaten bis zum Gipfel des Nevado de Copa, auf eine Höhe von 6100 m, ausdehnen. Sechs Gipfel über 6000 m Höhe in diesem Teil der Cordillera Blanca wurden erstmals erstiegen; darunter von Borchers, Bernard, Hein, Hoerlin und mir der Südgipfel des Huascarân.

Die leichte Erreichbarkeit des Hochgebirges, die Schönheit der Gipfel und die Eigenart der Landschaft hatte in fast allen Teilnehmern dieser ersten Unternehmung den Wunsch geweckt, das Gebiet nochmals aufzusuchen und die begonnene Arbeit fortzusetzen. Aus beruflichen Gründen konnten 1936 jedoch nur zwei der alten Teilnehmer dieses Ziel verwirklichen: Dr. Hans Kinzl, Professor für Geographie an der Universität in Innsbruck, und ich. Als dritter kam Arnold Awerzger dazu, der Bergführer und Skilehrer am Arlberg ist.

Die Mittel für die Durchführung der Expedition stammten aus verschiedenen Quellen. Die Kenntnis des Landes und der Verhältnisse sowie viele persönliche Beziehungen, die wir 1932 angeknüpft hatten, ermöglichten es uns, mit geringen Mitteln auszukommen, so dass man beinahe von den « billigsten Sechstausendern, die je erstiegen wurden, » sprechen kann.

Unser Plan, der auch in grossen Zügen durchgeführt wurde, war folgender: Wir beabsichtigten, zuerst einige Lücken, die wir 1932 in der nördlichen Cordillera Blanca offen gelassen hatten, zu schliessen; dann sollte die südliche Cordillera Blanca und zuletzt die daran anschliessende Yerupajâgruppe geographisch, topographisch und bergsteigerisch erforscht werden. Wir hatten uns ziemlich viel vorgenommen die Längenerstreckung des ganzen von uns zu bereisenden Gebirges beträgt immerhin an die 250 km; davon waren 100 km so gut wie erschlossen. In vier Monaten reiner Arbeitszeit hatten wir so viel Aufgaben, dass wir uns vernünftigerweise in erster Linie um die geographische und topographische Erschliessung bemühen mussten. Dabei haben wir fast alles erreicht, was wir geplant hatten. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht stets ausgezeichnet für die Hauptziele der Unternehmung zusammengearbeitet hätten. Es ist vielleicht auch ein Beweis mehr für die Richtigkeit und Wirtschaftlichkeit der Arbeit in kleinen Gruppen, wenn es die Verhältnisse gestatten.

Mitte April lichteten wir in Hamburg die Anker und stiegen nach schneller Überfahrt Anfang Mai in Talara in Nordperu an Land. Von dort aus reisten wir mit Autos an der Küste entlang bis nach Chimbote, dem Ausgangshafen der Santatalbahn. Die Fahrt bis hierher war anstrengend und heiss, ganz besonders in den vielen Wüstenstrichen, die sich die ganze Küste bis nach Nordchile hinunterziehen. In Chimbote mussten wir einen Tag auf die Abfahrt des wöchentlich zweimal verkehrenden Zuges warten; der Aufenthalt im « Gran Hotel Europa » wird unauslöschlich in unserem Gedächtnis ver- DIE CORDILLERA RLANCA-EXPEDITION 1936.

ankert bleiben. Die Bahn führt bis Huallanca, das in der Durchbruchsschlucht des es liegt und aus einigen Wellblechbaracken besteht. Auf einer Bahnlänge von 132 km fährt man einen ganzen Tag. Hier regnet es fast nie. Die tiefe, e Schlucht ist mit Ausnahme einiger Kakteen fast vollkommen vegetationslos. Eine wilde, trostlose Landschaft. Trotzdem kommt hier KABTEti SKIZZE DEC COEDÌLLECA BIANCA WE6E JCB EUKEBITIOM 1936 Ml 6EÌTKÌCUELTE RECHTECK BCIEÌCUMET 5ÌE IM JAUBE 1932 SUF5EMOMMCME 1£AST E tiÔBOliCUEti COBOiUEHA BUIK4, Malaria vor. Es gibt aber auch eine Brause im Hotel, und das wiegt die anderen Nachteile beinahe auf.

Der anschliessende Canon de Pato, durch den man auf der im Rohbau fertiggestellten Bahntrasse mit Autos fahren kann, ist der grossartigste Flussdurchbruch, den wir je gesehen haben. 40 Tunnels, fast senkrechte, über 1000 m hohe Granitwände und der brausende Santafluss in seinem engen Bett geben einzigartige Eindrücke. Es ist wie ein guter Szenenaufbau: aus der heissen, engen Schlucht kommt man in den wilden Canon, dahinter weitet sich das Tal, die Bebauung nimmt langsam zu, manchmal sieht man eine unwahrscheinlich kühne Eisnadel hinter den braunen Vorbergen, und vor Yungay tritt plötzlich und fast ohne Übergang der Doppelgipfel des Huascarân heraus, durch keinen Hügel verdeckt, die Spitze 4300 m höher als das Tal; noch schöner wirkt er in der Nacht, wenn der kalte Mondschein die Formen unwirklich werden lässt und auf der Plaza in Yungay ein Riesenlautsprecher feurige Rumbas und Tangos schmettert.

In Yungay beziehen wir wie 1932 den ersten Talstandort und verpflichten zwei der alten Träger, später noch einen dritten; die anderen sind alle auf den Guanoinseln bei der Arbeit. Rudolf Ascherraden, ein Deutscher, der auf einer grossen Hazienda bei Trujillo lebt, begleitet uns für einige Tage. Gerade jetzt im Anfang hilft er uns sehr bei Behördenbesuchen, beim Gepäcktransport und bei den vielen Wiedersehensfeiern mit unseren alten Bekannten. Alle fragen, ob wir wieder auf den Huascarân wollen; als wir sagen, dass uns eine Ersteigung genügt, sind sie fast enttäuscht. Überall merken wir, wie uns der gute Eindruck, den wir anscheinend 1932 hinterlassen hatten, hilft und die Wege ebnet.

Die erste Kundfahrt führt uns in die nördlichsten Täler des Gebirges, zum 5749 m hohen Champarâ, den wir 1932 vergeblich zu ersteigen versucht hatten. Am 30. Mai fahren wir nach Huallanca hinunter und dann einige Kilometer bis Mayucayan mit einer Draisine. Der Fahrer lässt den kleinen Wagen mit solcher Geschwindigkeit um die engen Kurven jagen, dass es uns fast übel wird, und auch seine Versicherung, er sei fast bei jeder Fahrt entgleist, es hätte aber nie Tote gegeben, kann uns kaum beruhigen. Über den kleinen Ort Yuracmarca reiten wir zur Hazienda Santa Rosa, wo wir sehr freundlich empfangen werden und gleich zum Mittagessen dableiben müssen. Die Gastfreundschaft der Peruaner ist uns stets angenehm aufgefallen. Der Besitzer der Hazienda gibt uns Esel als Tragtiere und zwei Indios mit, die das Coronquillotal, durch das wir zum Champarâ ansteigen wollen, genau kennen.

Es ist ein steiler, mühsamer Weg, bis wir den Eingang des Tales, das in einer ungangbaren Schlucht abbricht, hoch über der Talsohle auf einem Vorsprung erreichen. Zwei Bewässerungskanäle, die sicher noch aus der Inkazeit stammen, führen in Felsen gehauen und zum Teil in Wasserfällen aus dem Tal heraus. Wir kommen durch eine alte Siedlung, die in der Mitte eine Burg besitzt und fast unzugänglich auf einem riesigen Felsblock aufgebaut ist. Gerade hier im nördlichen Teil des Gebirges treffen wir immer wieder alte Fluchtsiedlungen, Kuppen, die zu Befestigungen erweitert sind, und Totenhäuser, die bis zu einer Höhe von über 4000 m immer wieder auftauchen. Das Lager schlagen wir auf einer Waldlichtung auf, wo Kühe und zwei Esel weiden, die wir uns als Ersatz für unsere müden Tiere einfangen.

"; Ein kleiner Steig führt uns am nächsten Tag an alten Mauerresten in das kleine Seitental, das westlich vom Champarâstock liegt. An den angeblich letzten Bäumen wollen die Indios bleiben und behaupten, das sei der letzte anständige Lagerplatz mit Holz. Ich glaube ihnen nicht, und sie kommen hinter uns her, als ob sie noch nie dagewesen wären. ( Später erzählen sie, jeder Winkel des Tales sei ihnen seit frühester Jugend bekannt, sie hätten verirrte Schafe gesucht oder Andenhirsche gejagt. ) Im Haupttal sind Seen mit steilen ausgeschliffenen Stufen, die für die Tragtiere unbegehbar sind. Im kleinen Seitental geht es über Geröll gut hinauf, doch ich zweifle schon daran, dass wir noch einen anständigen Lagerplatz finden werden. Hinter einem Riegel erscheint es plötzlich wie eine Offenbarung: in der Mittagssonne liegt eine Mulde mit drei Seen und einem kleinen Wald vor uns, der Gletscher bricht direkt in den obersten See ab, darüber steht mit breiter Mauer der Champarâ. In ihrer Art eine vollkommene Landschaft, die bei uns in Reiseführern mindestens mit « lohnend » erwähnt oder sogar zwei Sterne haben würde. Das Lager schlagen wir am See auf, es liegt etwa 4200 m hoch. In der klaren Nacht scheint der Mond, die Verhältnisse scheinen gut zu sein, und wir können den nächsten Tag kaum erwarten.

Um 4 Uhr früh wollen Awerzger und ich aufbrechen, doch da liegt dicker Nebel vor den Zelten, und es rieselt leicht. Wir stellen den Wecker immer wieder um eine Stunde vor und schlafen so mit Unterbrechungen bis 9 Uhr. Der Nebel weicht, und das Wetter bessert sich langsam. Trotz schwankender Stimmung gehen wir nun doch mit den beiden Trägern weg, die uns die Rucksäcke bis in die auffallende Scharte im Westgrat des Champarâ tragen. Beim Aufstieg erzählt mir der eine Träger lange Geschichten; sie hätten vor nichts Furcht, mit uns würden sie überall hin gehen, doch möchten sie besser bezahlt werden. ( Sie erhielten von uns einen Sol im Tag, das entspricht ungefähr einem Schweizer Franken; das ist für peruanische Verhältnisse gut bezahlt, wenn man bedenkt, dass Strassenarbeiter z.B. weniger verdienen, Guano-arbeiter ungefähr dasselbe, davon aber Essen und Wohnung bezahlen müssen. ) In der Scharte, die 4900 m liegt, schicken wir die Träger in das Lager zurück. Wir photographieren und essen, und sehr spät, gegen 1 Uhr, gehen wir erst den Grat an, der von hier aus als steile Rippe aufsteigt, um sich oben in den Eisbrüchen, mit denen die Gipfelkappe des Champarâ rings herum abbricht, zu verlieren. Den ersten scharfen Abbruch des Grates umgehen wir in der Nordflanke; das Gelände ist steil und schwer, doch die Schneeverhältnisse sind in diesem Teil sehr gut. Langsam steigen wir sichernd am Wächtengrat bis zum Eisbruch, und als wir unter den Eistürmen in ihn einsteigen, ist die ganze Umgebung in den Nebeln, die nachmittags fast täglich die Gipfel bedecken, verschwunden. Das Gelände erinnert mich sehr stark an den Ausstieg aus der Brenvaflanke des Mont Blanc. Dahinter ist der Gipfel für uns so gut wie gewonnen. Schwache Schneerippen, die uns in der dicken Milchsuppe gut leiten, führen uns massig steil hinauf. Nach altem Brauch lassen wir einmal bei einer Rast unsere Rucksäcke mitten in der Gegend liegen und nehmen nur die Fahne mit. Es ist ein langer Weg, der kein Ende nimmt, und wir sind schon sehr müde. Da denke ich an die Gipfel- firnfelder des Huascarân, auch damals war es ähnlich, nur haben wir diesmal zu unserem Glück bessere Verhältnisse. Für einen kurzen Augenblick lichten sich die Nebel, und wir sehen in der Abendsonne die Wolkenberge, die bei massigem Nordostwind langsam treiben, und tief unter dem Bruchrand die glitzernden Seen. Ganz langsam legt sich der Berg zurück, aber immer wieder kommt eine kleine Steigung; schliesslich wird der Kamm eben, und 515 Uhr ist der Champarâ gefallen.

Man sieht keine zehn Meter weit, das ist uns aber fast gleichgültig, wir haben mehr als genug. Nach zehn Minuten Rast steigen wir in unseren Spuren rasch ab, bei unseren Rucksäcken wird es dunkel. Das stört uns nicht sehr, da wir auf den Mond hoffen. Dieser will lange nicht kommen, dafür wird der Nebel immer dichter, und bald können wir kaum mehr etwas erkennen. Tastend steigen wir langsam in dem über 58° steilen Gelände ab, und kurz vor der Scharte, in der wir etwas Lebensmittel liegen gelassen hatten, wird das Gehen unschwierig. Wir warten noch immer darauf, dass endlich der Mond kommt und die Nebel weichen, und schlafen ein wenig. Als uns das Warten zu lange dauert, brechen wir einfach auf; der Weg von der Scharte hinunter ist ja kaum zu verfehlen. Der lockere Sand und das feine Geröll geben eine gute Rutschbahn, wir müssen nur darauf achten, dass wir unten nicht über glattgeschliffene Abbruche fallen. Bald sehen wir Lichter, die uns entgegenkommen; es sind unsere Träger, die uns die Rucksäcke abnehmen, und mit ihnen erreichen wir gegen 11 Uhr nachts das Lager. Ascherraden und Kinzl sind an diesem Tag auf dem kleinen Champarâ gewesen, und so herrscht über den ersten gut und schnell errungenen Erfolg eitel Freude.

Nach unserem Talstandort Yungay zurückgekehrt, gehen wir zur zweiten Kundfahrt in das Cedrotal, das — wie fast alle diese nördlichen Gebirgstäler — mit ungangbarer Schlucht in den Canon de Pato abbricht. Wie schon der Name besagt, wachsen in der unteren Schlucht Zedern. Es ist das schwerst zugängliche Quertal, in dem, wie uns Indios erzählen, wilde Esel und Pumas in Scharen vorkommen sollten. Ohne die Esel, die ganz zahm waren, wären wir kaum mehr mit unseren Lasten aus dem Tal heruntergekommen, und einen Puma störten wir tatsächlich in seinem Morgenschlaf. Im übrigen war es das übliche Cordillerental, leider ohne Seen, von dem wir zuviel erwartet hatten, so dass wir schliesslich etwas enttäuscht abzogen.

Der Zugang ist wirklich sehr mühsam. Von der Hazienda Colcas muss man an die 2000 m am ersten Tag steigen, vorher gibt es in der steilen Flanke keinen Lagerplatz und kein Wasser. Dann geht es nochmals fast 1000 m zu einem kleinen Pass hinauf, der Weg führt allerdings an den schönsten Seen des Gebirges, am Atunkocha und am Rajukocha, vorbei. Auf der anderen Seite des Passes steigt man dann 1000 m ab und kommt nach Alpamayo, einer Art Alp, auf der ein Viehhüter mit seiner Familie lebt, der die schönsten und grössten Kartoffeln baut, die wir in Peru gegessen haben. Unsere Lasten trugen Indios von der Hazienda Colcas, die ziemlich frech und unbotmässig waren. Sie sprachen nur Quechua, die Indianersprache; so war eine Verständigung nur mühsam über unsere Leute aus Yungay zu erreichen, die auch Spanisch beherrschten Immer wieder versuchten die Indios, Zigaretten und Coca zu erpressen. Allerdings hatten sie, wie wir später merkten, auf die versprochene Bezahlung fast kaum gerechnet. Sie wollten sich auf diese Weise schadlos halten. Im Tal selbst behielten wir nur unsere Träger aus Yungay. Ein vierter war dazugekommen, der ein sonderbarer Heiliger zu sein schien. Er war Vegetarier, ass nur Obst und Haferflocken, badete in jedem See, um seine « Nerven zu regenerieren », und wurde von den anderen, weil er ausserdem ziemlich feige war, bei jeder Gelegenheit gehänselt.

Das erste bergsteigerische Ziel war der Quila Raju, etwa 6100 m. Diesen Gipfel hatten Hein und ich 1932 vergeblich vom Santa Cruz-Tal aus über den Westgrat zu ersteigen versucht. Mit etwas Glück erreichten Awerzger und ich das Gletscherbecken im Norden des Berges, das unten mit ungangbaren Abstürzen zu einem Schutt- und Lawinengletscher abbricht. Die Träger, die uns die Lasten heraufgetragen hatten, schickten wir wieder zurück zum Tallager. Die Zelte standen landschaftlich sehr schön auf Granitplatten über dem Gletscher in etwa 4800 m Höhe.

Am 17. Juni gehen wir bei wolkenlosem Himmel um 430 Uhr vom Lager weg. Am Gletscherbruch, dem ersten ernsten Hindernis, schnallen wir bei Tagesanbruch die Steigeisen an, kommen schnell und ohne viel Suchen durch, und um 8 Uhr setzen wir uns am Fuss der Gipfelwand zur ersten Rast. Von hier aus steigen wir über die steile Flanke hinauf zum Westgrat des Berges, der ohne viel Steigung, aber in grosser Länge zum Gipfel zieht. Auf dem Grat, den wir als leicht angesehen hatten, erleben wir eine kleine Enttäuschung. Er ist schmal, stark überwachtet, mit steilen Eistürmen besetzt; nach Süden bricht die Wand mit kannelierten Rippen über 1300 m ab. Auf der Nordseite ist der Schnee eisig verfirnt und ganz gut zu begehen; auf der Südseite, scharf abgegrenzt, grundloser Pulverschnee. So kostet uns der schwere Grat viele Stufen und manchen Schweisstropfen, und erst gegen 1230 Uhr sind wir auf dem Gipfel. Die Rundsicht ist grossartig: auf alle hohen Berge im Norden bis zum Huascarân. Wir haben fast das gleiche Wetter wie 1932, als Hein und ich am Huandoygipfel standen. Eine Wolkenbank wälzt sich aus dem Osten, wo sie geschlossen wie ein Meer liegt, langsam durch die Täler, und nur die höchsten Spitzen ragen als einsame Inseln aus den Nebeln. Da es auf dem Gipfel fast windstill ist, steigen wir diesmal erst nach längerer Rast ab. In den gehackten Stufen und in der gut ausgetretenen Spur liegt der Grat bald hinter uns, doch in der nun aufgeweichten Nordflanke verlieren wir Zeit und müssen vorsichtig absteigen. Gegen 4 Uhr sind wir im Lager, stürzen uns auf Flüssigkeit in jeder Form und kochen dann bis in die späte Nacht hinein.

Der zweite Berg, den wir von unserem Tallager aus ersteigen wollen, ist der 6250 m hohe Nevado de Santa Cruz. Als kürzesten und wahrscheinlich besten Weg zum Gipfel hatten wir uns schon vorher den Nordgrat ausgesucht. Er bricht zu einer kleinen, felsigen Scharte in senkrechten Absätzen ab. Deswegen planen wir, über die Ostflanke einen Absatz im Grat höher oben zu erreichen. Man muss aber sehr früh in die steile Wand einsteigen und beim Abstieg wahrscheinlich auf den Abend warten, weil die Flanke von Sonnenaufgang an Sonne hat, der Schnee sehr schlecht wird und übertags dazu von hoch oben Steine und Eistrümmer den Weg bestreichen. Um 2 Uhr morgens wollen wir weggehen; Awerzger fühlt sich aber durch seine ruhrartigen Durch-fälle, an denen fast jeder leidet, der zum erstenmal nach Peru kommt, zu schwach. Uns beiden tat es sehr leid; es waren gute Verhältnisse, anständiges Wetter, wir waren eingewöhnt, und so wäre der Berg unter normalen Umständen fast sicher unser gewesen. Am frühen Vormittag steigen wir bis Alpamayo ab und haben in unserer erbitterten Stimmung nichts dagegen, dass unsere Träger mehrere Stachelgrashänge anzünden — eine ihrer grossen Leidenschaften. Das ganze hintere Kar versinkt im Rauch. Beim Abstieg in das Santatal kommt uns bei den Seen Hämmerle entgegen, ein Schwabe, der an der Küste einige Haziendas verwaltet und einige Tage seines Urlaubes mit uns verbringen will. Es sind jetzt die Vortage des Johannisfestes, und so ist tagelang das ganze Tal im Rauchdunst von den vielen Feuern, die auf den Berghängen brennen.

Die nächsten zehn Tage lassen Kinzl und Awerzger im Santatal Ballone zur Windmessung steigen; Hämmerle und ich benützen die Zeit, um eine Rundreise nach dem nördlichen Osten zu machen. Am bekannten und viel benützten Handelsweg über den Yanganucopass, auf den vielen Kehren, die den bezeichnenden Namen « Wo der Fuchs rastet » tragen, reiten wir nach Tingo und dann das Hochtal hinauf zur Nordostseite des Chacra Raju. Die Abstürze dieses Berges sehen aber leider derartig aus, dass ich es nicht wagen kann, mit meinem ungeübten Begleiter einen Versuch zu unternehmen. Dazu haben wir auf der ganzen Reise ziemliches Pech, das sich vorerst darin äussert, dass wir nur mit Mühe einen Hammel kaufen können — die Indios haben zum Teil grosse Scheu vor Ausländern —, ich meine Schneebrillen zweimal liegen lasse — das zweitemal bekam ich sie nicht mehr —, bei einer Furt in den Bach falle und einmal von Dornsträuchern beinahe vom Sattel gestreift werde. Später, als wir dann aus dem Chacra Raju-Ostkar über einen Pass zur Pucahirca, der nordöstlichsten Sechstausendergruppe des Gebirges, reiten, ärgern wir uns einen ganzen Tag in üblen Hangsümpfen herum. Die Reit- und die Lasttiere überschlagen sich abwechselnd, und schliesslich müssen wir, da sich ein Maultier verletzt hat, um überhaupt weiter zu kommen, eine Last liegen lassen. Das sollte sich bitter rächen. Am nächsten Tag wollen wir dafür Zeit sparen und versuchen, aus einem Tal in das andere über den Querkamm zu kommen Das kostet uns wieder einen ganzen Tag, wir müssen die Lasten an einer Stelle abseilen und die Tiere führen. Ein Pferd stürzt etwa 100 m ab, überschlägt sich mehr als zehnmal, lebt aber merkwürdigerweise noch, ohne sich viel Schaden angetan zu haben. Nur das halbe Kochgeschirr der Last ist unbrauchbar. Damit noch nicht genug: zum Hochlager, das wir in 4600 m Höhe errichten, kommen wir wieder nur mit Zwischenfällen. An einer Felswand mit Steilstufen stürzt eine schlecht verschnürte Last ab, und gerade die mit den Lebensmitteln und dem Primuskocher. Die Reste sind bald mühsam zusammengesucht, was wir noch finden, ist fast alles nicht mehr geniessbar. Für diesen Abend und für die nächsten zwei Tage bleiben uns: eine Dose Leberwurst, eine Fischkonserve und ein Stück Käse. Die Träger schicken wir, wie immer, zum Maultierlager zurück, wo sie auf uns warten sollen.

Am Morgen des 1. Juli gehen Hämmerle und ich um 3 Uhr vom Zelt weg. Der Mond ist bereits seit einer Stunde hinter den westlichen Bergen untergegangen. Wir klettern mit unseren Stablampen erst mühsam und zwecklos in der ausgeschmolzenen Kluft zwischen dem Gletschereis und den glattgeschliffenen Randfelsen, später steigen wir durch den zerrissenen Bruch am Rande von Eislawinen höher und queren dann bei Sonnenaufgang eben hinüber auf die oberen grossen Schneefelder. Stunde um Stunde waten wir in immer tiefer werdendem Schnee anstrengend und stumpfsinnig gegen den Pucahirca-Gipfel. Hämmerle, der seit Jahren in einer Malariagegend an der Küste lebt, kämpft wie ein Löwe; schliesslich bleibt er um 11 Uhr in der letzten Mulde unter der steilen Gipfelpyramide liegen. Der Schnee ist hier knietief geworden. Langsam wate ich allein weiter. An der Steilflanke zur Scharte im Südgrat der Pucahirca wird zu meinem Glück der Schnee fest. Dort schlage ich viele Stufen bis unter die Randkluft, die mit einem Eis-zapfenerker 3-4 m kurz unter der Scharte fast den Weg versperrt. Zwischen Fels und Eis krieche und stemme ich durch eine Art Kamin hinauf und muss oben einen schmalen Spalt erweitern, damit mich der Schlund loslässt. Auf der Scharte weht bei wolkenlosem Himmel ein leiser Wind. Heute ist der Tag so schön wie noch nie. Noch trennt mich der steile und schwere Südgrat vom Gipfel. Er bereitet mir solche Schwierigkeiten, dass ich froh bin, überhaupt hinaufzukommen An drei Eisbaikonen vorbei muss ich mich über die Westflanke hinaufhacken, das ist bei der dünnen Schneeauflage auf dem vereisten Fels das gefährlichste. An einer Stelle, nahe dem Gipfel, kann ich über den Grat hinunter in die Mulde sehen, wo Hämmerle als kleiner schwarzer Punkt friedlich schläft. Um 2 Uhr bin ich schliesslich auf dem Gipfel ( 6100 m ). Die Aussicht ist wunderbar. In der Klarheit sicher die schönste, die ich in der Cordillère von einem Gipfel aus gesehen habe. Die schattenlose und eintönige Mittagsbeleuchtung lässt jedoch die meisten Berge flach erscheinen.

In etwas mehr als einer Stunde bin ich dann bei Hämmerle zurück. Der Rückweg über die endlosen, flachen und hitzebrütenden Gletscherfelder gibt uns den Rest. Um 7 Uhr abends, für mich nach 16 Stunden fast ohne Rast, kriechen wir müde in unsere Schlafsäcke und schlafen wie Murmeltiere.

Früh am nächsten Morgen steigen wir mit unseren Lasten zum Maultierlager ab. Die Müdigkeit liegt uns noch etwas in den Knochen, ausserdem haben wir ja schon seit zwei Tagen fast nichts mehr gegessen. Infolge eines Missverständnisses sind unsere Träger mit den Tieren an diesem Morgen eine Tagereise weitergezogen, bis zu der Stelle, wo wir beim Anmarsch die Last liegen gelassen und unter einem grossen Stein versteckt hatten. Das war ein schwerer Schlag für uns. Nun müssen wir mit 32 kg auf den Schultern den Leuten nach, und vor uns liegt ein 20-km-Weg mit 1000 m Gegensteigung.

Die Alpen — 1937 — Les Alpes.14 b Wir gehen bis in die späte Nacht, zuletzt wie Maschinen, und der Hunger plagt uns. Um 2 Uhr morgens kommen wir in das Lager, dort wartet nun die letzte Uberrachung dieser etwas zu abenteuerlichen Reise auf uns: die zurückgelassene Last ist gestohlen worden, ausgeraubt bis auf einige kleine Kartoffeln. Das gibt uns die bittere Erkenntnis, dass in den heutigen schweren Zeiten die Räuber nicht unbedingt an eine Landschaftsform gebunden sind. Durch das Santa Cruz-Tal reiten wir traurig nach Yungay. Hämmerle muss wieder zu seiner Arbeit zurückkehren.

Wir verlegen unser Talstandlager nach Ticapampa, in die oberste grössere Siedlung des Santatales. Dort sind wir Gäste einer französisch-englischen Bergwerksgesellschaft. Wir haben nun noch die Arbeit in der südlichen Cordillera Blanca und in der Yerupajâgruppe vor uns. Da das Wetter erfahrungsgemäss im Juli besser als im August war, beschlossen wir, erst die Yerupajâgruppe aufzusuchen und dann die Arbeit in der südlichen Blanca zu beenden. Denn die Reise nach der südlichen Gebirgsgruppe konnte Überraschungen bringen; nichts verliert man in unbekanntem Gelände leichter als Zeit.

Die Yerupajdgruppe liegt nordwestlich der Quellseen des Maranon; die Gebirgsgruppe bildet südlich nach einem Gebiet mit geringerer Vergletscherung nicht die Fortsetzung der Ketten der Cordillera Blanca, sie ist vielmehr kulissenartig nach Osten versetzt. Früher wurde das Gebirge zum Teil Cordillera de Huayhuash genannt, nach einem Pass im Süden der Gruppe. 1927 arbeiteten amerikanische Vermessungsingenieure in der Gegend von Cerro de Pasco, deren Aufgabe unter anderem die genaue Festlegung der Quellseen des Maranon bildete. Dabei vermassen sie denYerupajâ aus grösserer Entfernung auf 6600 m Höhe; seither ist dieser Gipfel, den sie Carnicero — nach einem Pass im Osten des Gebirges — nannten, dem Namen und der Höhe nach bekannt.

In einem Zeitraum von sechs Wochen umkreisten wir die kleine, landschaftlich hervorragend schöne Gebirgsgruppe, erkundeten die Tal- und Kammzüge und arbeiteten in erster Linie an der Vermessung und an der Kartenaufnahme. Zweimal stiessen Awerzger und ich in das eigentliche Hochgebirge vor.

Am 10. Juli verlassen wir Ticapampa und ziehen mit 10 Lasttieren und 6 Mann, die als Träger und Pferdeknechte mitgehen, in das oberste Santatal. Es ist eine weite, offene Landschaft, die an die Pamire oder auch an Tibet erinnert. Hinter dem letzten Schneeberg der Cordillera Blanca sinkt das Gebirge rasch zu grasbewachsenen, runden Kuppen, die eine ausgedehnte Grasebene mit dem kleinen verlandenden Quellsee des Santaflusses um-randen.Nachts ist es immer sehr kalt, die Temperatur sinkt bis zu —16° C. Über einen 4300 m hohen Pass, zu dem man vom obersten Santatal nur wenig ansteigt, reiten wir in das tief eingerissene Chiquiântal, und von dort aus erraten wir mit viel Glück das Quertal, das zum ersten Pass führt, der im Norden der Yerupajâgruppe über die Wasserscheide nach Osten führt. Hier sind die Täler weit weniger besiedelt als im Norden der Cordillera Blanca. Die Geländekenntnis der Einheimischen reicht im besten Fall nicht über das eigene Tal hinaus, und so waren wir fast ausschliesslich auf eigene Beobachtungen und Versuche angewiesen. Der Pass nach dem Osten ist eine kleine, felsige Scharte, 4700 m hoch, zu der steile Geröllhalden emporführen und die selbst bei gutem Wetter mit Tieren schwer zu überschreiten ist. Wir haben Pech: am Tage des Überganges schneit es, und so brauchen wir mit mehrmaligem Abladen und Wegbauen für eine kurze Strecke einen ganzen Tag und sind schliesslich froh, dass wir überhaupt hinüberkommen. Einheimische, die wir nach dem Weg nach Queropalca, unserem nächsten Ziel, fragen, geben uns widersprechende Auskunft. Erst sagte einer zwei, dann, nachdem wir zwei Stunden geritten waren, ein andererer drei, und schliesslich nach einer weiteren Stunde ein dritter eine Stunde. Diese letzte Angabe stimmte dann auch zufällig. Queropalca ist ein ödes Dorf, früher soll es ein Bergbauort mit viel Betrieb gewesen sein. Man sieht noch heute die Ruinen des Hüttenwerkes und an den Hängen viele Stollen mit Schutthalden. Im hinteren Tal, vor dem See Carhua Kocha und unter den Ostabstürzen des Yerupajâ, schlagen wir für einige Tage unser Lager auf. Wir können hier nur mit unseren Benzinkochern und bei trockenem Wetter mit Kuhmist kochen. Baumwuchs fehlt auch in den tieferen Lagen dieses Gebirgsteils vollkommen. Nach einigen Tagen Vermessungsarbeit zieht Kinzl allein weiter, Awerzger und ich wollen den Yerupajâ angehen.

Am 24. Juli verlegen wir unser Maultierlager bis hinter den See und steigen dann mit zwei Trägern am Rande des steilen Hängegletschers hinauf bis zum letzten Schuttplatz, wo wir die Zelte aufschlagen. Am nächsten Tag schneit es schon früh, es ist das übliche Bild, das wir schon kennen: auf der Ostseite des Gebirges ist das Wetter meist viel schlechter. Wir warten einen Tag, und am folgenden steigen wir in den Südostgletscher ein. Er ist zerrissen und steil, der Schnee tief und schneebrettgefährlich. Dazu sind die Lasten, die der Träger und unsere, gerade um eine Idee zu schwer, und wir erreichen die Scharte 5500 m zwischen dem Yerupajâ und dem zweithöchsten Berg südlich davon, dem 6350 m hohen Siulâ, erst nach zwei Tagen.

Am 28. Juli, dem Nationalfeiertag der Peruaner, wollen wir von diesem Lager aus über den Südgrat den Hauptgipfel ersteigen. Mitten in der Nacht hacken wir bei Laternenbeleuchtung einige Zeit im Blankeis des steilen Grates herum und verzichten schliesslich. Die steile Wand unter dem Vorgipfel, wo gepresster Schnee auf Eisunterlage lag, schien uns zu gefährlich.

In das Lager zurückgekehrt, war es mittlerweile Tag geworden. Wir sind unschlüssig. Schliesslich gehen wir zum zweitenmal an diesem Tag um 8 Uhr vom Lager weg. Diesmal auf die andere Seite, um den Siuld zu ersteigen. Auf dem Grat zu diesem Gipfel müssen wir uns immer in der steilen Firneisflanke halten, da nach Westen riesige Wächten überhängen. Unter dem Vorgipfel hacken wir dann viele Stufen. Die Wächten werden immer unangenehmer, das gibt uns eine gute Idee. Wir erweitern eine Spalte und steigen dann mehrere Seillängen quer durch die Spalte, mit der die Wächten zum Teil angerissen sind. Auf dem Nordgipfel des Berges sind wir um 2 Uhr. Das übliche Schlechtwetter der Nachmittage hat eingesetzt, und wir sehen durch die Wolkenlücken in wechselnden Ausschnitten die Eisberge unserer Umgebung und darüber hinaus im seltsamen Gegensatz die rotbraunen Vorberge, die im Osten zum Teil schon strichweise mit Neuschnee überzuckert sind. In das Lager steigen wir rasch ab.

Wir essen, während die Träger die Lasten zusammenpacken, und um 5 Uhr, eine Stunde vor Anbruch der Dunkelheit, steigen wir weiter ab. Es beginnt bald zu schneien, Nebel verhindert jede Sicht, unsere Aufstiegsspuren sind schon längst zugeweht, und so müssen wir mitten in den Brüchen bei Dunkelheit die Zelte aufschlagen. Der Morgen ist klar, nur über den Gipfel treiben mit grosser Geschwindigkeit Windwolken. Der Abstieg durch den kreuz und quer zerrissenen Gletscher ist heute bei dem vielen Neuschnee gefährlich. Zweimal treten wir ein Schneebrett ab, und ein drittes Mal lösen wir durch Störung der Spannung im Flachen ein drittes auf einige Entfernung.

Die nächsten beiden Tage ziehen wir Kinzl nach. Über den Carnicero-pass, das oberste Nupetal und den Huayhuashpass kommen wir zum Viconga-see. Der Weg führt uns entlang den Ostabstürzen des Gebirges. Die Landschaft ist eigenartig, ernst, traurig und einsam, aber schön, wie die Puna eben ist. Am Vicongasee erfahren wir von einem Viehhüter, dass Kinzl vor zwei Tagen durchgekommen war und sich von ihm über einen Pass im Südwesten der Hauptkette führen liess. Wir nehmen diesen Mann, der von uns Geld, Coca, Streichhölzer und leere Blechdosen bekommt, auch als Führer. Ohne ihn hätten wir in dem grossblockigen Moränengelände kaum zum Pass Cuyoc 5100 m durchgefunden. Das ist der höchste Übergang, über den wir geritten sind. Die tiefste Senke ist von einer Gletscherzunge überflossen, die einen zwingt, ein Stück höher am aperen Hang zu reiten. Hier treffen wir Kinzl, der gerade von seiner Vermessungsarbeit auf einem nahegelegenen Gipfel zurückkehrt.

Die nächsten Tage arbeiten wir zum Teil gemeinsam, zum Teil in einzelnen Gruppen, an der Vermessung, erkunden die südwestlichen Täler und beenden schliesslich die Rundreise im Jaua Kocha-Tal. Der Eissee Janca Soltera, der die zurückgegangene Gletscherzunge des Yerupajä-Nordwestgletschers ausfüllt, ist 1932 ausgebrochen und hat das ganze Tal des Rio Pativilca bis zur Küste hinunter verheert; noch heute kann man überall die Spuren sehen.

Von diesem Tal aus machten Awerzger und ich den zweiten Versuch auf den Yerupajâ. Die wenige Zeit, die uns bei unseren Arbeiten in dem grossen Gebiet zur Verfügung stand, zwang uns dazu, das gesteckte Ziel in einer bestimmten Zeit zu erreichen; auf Warten und auf viele Versuche konnten wir uns nicht einlassen. Diesmal wollten wir den Westgrat des Berges benützen. Er beginnt in einer 5600 m hohen Scharte zwischen dem Yerupajâ und einem westlich vorgelagerten, 6100 m hohen Gipfel. Unterhalb dieser Scharte hatten wir, nach zwei Zwischenlagern, den letzten Zeltplatz. Das Wetter und die Schneeverhältnisse waren hier auf der Nordseite wesentlich besser wie auf der Südostseite des Gebirges.

Um 2 Uhr nachts gehen wir am B. August vom letzten Lager weg. Den Weg zum Vorkopf kürzen wir im unteren Teil des Grates in den steilen Mulden des linken Hängegletschers. Ein freundlicher Mond leuchtet uns, und wir kommen rasch höher. Knapp unterhalb, bevor wir auf den Grat aussteigen wollen, müssen wir in etwa 6000 m Höhe um 4 Uhr früh umkehren. Awerzger hatte sich in den Tagen zuvor schwer erkältet. Die Verhältnisse wären sehr günstig gewesen, und auf diesem Anstieg hätten wir sehr wahrscheinlich auch den Gipfel erreicht.

Es ist noch Nacht, als wir zu den Zelten zurückkommen; die Träger kochen Tee, und ich steige zwischen Nacht und Tag beim bleichen Licht des Mondes auf den Nevado de Rassac ( 6100 m ), den Berg westlich der Scharte. Über gut geschichteten Fels quere ich ansteigend meist in der Flanke, das letzte Stück ist eine steile Schneekante, über die ich kurz vor 6 Uhr früh den Gipfel erreiche. Die Stimmung oben ist eigenartig, die Täler liegen alle noch in tiefem Dunkel, der Mond sinkt langsam am westlichen Himmel und hinter dem breiten Trapez des Yerupajâ wird der Himmel immer heller und wechselt die Farben, bis die Sonne kurz nach 6 Uhr aufgeht.

Im Abstieg gehen wir durch bis in das Tallager. Er ist beschwerlich, denn einer der beiden Träger hat sich wahrscheinlich überanstrengt und ist krank. Auf der Felsschulter, über die wir aus dem Gletscher herausqueren, bevor er in ungangbaren Abstürzen zum Lawinengletscher darunter abbricht, sehen wir auf kurze Entfernung ein Rudel Andenhirsche ( Tarugas ), die sich durch unsere Anwesenheit kaum stören lassen. In den Tälern der Yerupajâgruppe werden noch zahlreiche Lamaherden gehalten, die auf den schlechten Wegen im Hochgebirge als Lasttiere dienen. Und fast von jedem Gipfel, auf dem wir vermessen, kennen wir den Kondor. Dieser mächtige Vogel mit seiner unwahrscheinlich grossen Flügelspannweite kommt, kaum dass wir die Apparate aufgestellt haben, und kreist lange in geringer Höhe über uns, ohne einen Flügelschlag.

Die Hirten sind hier in den Tälern noch misstrauischer als die im Norden. Selbst für gute Bezahlung konnten wir kaum einen Hammel, der im Tal die Hauptnahrung bietet, kaufen. Einer sagte uns einmal: « Ich habe lieber den Hammel und die Wolle, mit Geld friert man. » Zum Teil hatten sie auch Angst vor uns, denn wir waren wohl die ersten Ausländer, die sie gesehen hatten. Und Ausländer gelten in vielen Gegenden für Halsabschneider, welche Indios töten, um dann angeblich aus ihrem Fett die Maschinen zu betreiben. Es kam öfters vor, dass nach unserem Einzug im Tal alle Hirtenfamilien in einem Hause schliefen, bis sie sich davon überzeugten, dass wir harmlos waren. In Pacclón, einem typischen Gebirgsdorf mit Ziegeldächern, durch das wir bei unserem Abmarsch aus der Yerupajägruppe kamen, schien noch kein Europäer gewesen zu sein. Oder die Einwohner waren besonders neugierig. Als ich das Lager etwas ausserhalb des Ortes aufschlage, sind in kurzer Zeit sämtliche Bewohner, die gehen können, um die Zelte versammelt. Und als Kinzl mit Awerzger, die etwas später nachkommen, die Menschenansammlung sehen, denken sie im ersten Augenblick, hier ist ein Begräbnis. Überall, wo wir gehen, läuft uns ein langer Schwanz Männer, Weiber und Kinder nach. Kinzl muss ein Gutachten abgeben, weil der Ort in der Regenzeit langsam in die Schlucht abrutscht, und schliesslich reiten wir unter den begeisterten Rufen des staunenden Volkes, wie bei uns ein Zirkus mit wilden Tieren, aus dem Dorfe ab.

Nach Ticapampa kehrten wir in zwei Gruppen zurück. Kinzl über die Ostseite der südlichsten Cordillera Blanca, Awerzger und ich vermessend und photogrammetrierend über die südlichste Cordillera Negra. Fast auf allen Bergkuppen, die wir besuchten, standen alte Festungsmauern aus der Inkazeit. Es waren Tage mit viel Arbeit, die uns gut in Erinnerung geblieben sind. Auf der Westseite sieht man in klaren Stunden das Meer, auf der Ostseite steht die lange Kette der Cordillera Blanca, vom Huandoy über den Huascarân bis hinter den Yerupajâ zu den Bergen nörlich Cerro de Pasco. Ein Eisberg neben dem anderen und einer schöner wie der andere.

Nach wenigen Tagen Aufenthalt in Ticapampa, die wie immer mit viel Arbeit ausgefüllt sind, brechen wir zu unserer letzten Rundreise auf. Wir haben noch etwas mehr wie einen Monat Zeit, in dem wir möglichst viel von der südlichen Cordillera Blanca auskundschaften wollen. Auf dem Weg über den Yanashallashpass reiten wir an Olleros vorbei; der Ort ist wegen seiner warmen Quellen bekannt. Das ganze Gebirge ist reich an Thermen, die wir immer gerne besuchen, um uns den Schweiss und den braunen Staub der Wege abzuwaschen. Der erste, grössere Ort an der Ostseite, durch den wir kommen, ist Chavin. Hier sind Reste einer vielleicht 1500 Jahre alten Kultur: ein Tempel, von dem heute noch einige Mauern stehen. Zum Teil ist auch das Innere noch gut erhalten; er wurde vor dem Schicksal vieler anderer Bauten, für neuere Gebäude als Steinbruch benützt zu werden, nur durch die Muren eines kleinen Baches geschützt, die den Bau in vielen Jahren langsam zugeschüttet hatten. An einer Ecke steht auf dem Tempelsockel eine Kapelle aus der spanischen Zeit. Wir stellten unsere Zelte daneben, und so waren mehrere Jahrhunderte am gleichen Platz vertreten. Auf dem Marktplatz stehen groteske Steinfiguren, die bei Ausgrabungsarbeiten gefunden wurden; sie sind gut erhalten und haben bis heute nichts von ihrer seltsamen Ausdruckskraft verloren.

Tag für Tag zogen wir bei gutem Wetter durch die Täler an der Ostseite des Gebirges nach Norden. Hier beschränkten wir uns wegen der geringen Zeit, die uns noch zur Verfügung stand, auf die Kartenaufnahme Dabei wurden Awerzger und ich am 1. September kurz vor Huari vom grollenden Volk angegriffen. Wir waren nichtsahnend auf dem Grenzkamm zweier wegen Weidegründen und Holzrechten streitender Dörfer am Phototheodolit an der Arbeit, als wir in dem einen Ort Sturmläuten hörten und bald darauf die ganze Einwohnerschaft dieses Dorfes in langer Schlange zu uns heraufzog. Wir dachten nichts Schlimmeres, als dass sie wieder einmal neugierig seien. Sie kamen mit Knüppeln und Steinen und wollten uns an der Arbeit hindern. 50-60 Leute waren in kurzer Zeit um uns versammelt, sie schrien und tobten, denn sie glaubten, wir seien vom anderen Ort geschickt worden, um ihnen Gelände « wegzumessen ». Nach einiger Zeit konnte ich mich mit dem Dorfhäuptling mühsam verständigen, und ich erzählte ihm unter anderem, wir wären schon weit herumgekommen, wir hätten das ganze Gebiet vermessen, aber solche Leute wie hier, die wären uns noch nie begegnet. Das fasste er zu meinem Glück als Anerkennung auf, er umarmte mich gerührt, und das Kriegs-beil war begraben.

Kurz vor dem Übergang auf die Westseite des Gebirges, nachdem wir den Anschluss an die Kartenaufnahme 1932 erreicht hatten, wurde das Wetter endgültig schlecht; die Regenzeit kam mit Gewittern. So zogen wir mit einem nassen und einem lachenden Auge zum letztenmal über die Wasserscheide am Portachuelo de la Quebrada Honda. Jetzt waren es nur noch einige Täler an der Westseite südlich von Huaras, die wir noch nicht kannten. Kinzl besuchte sie, Awerzger und ich machten einen schüchternen Versuch, zum Abschluss noch einen Sechstausender zu ersteigen. Dieser Versuch misslang im nun fast dauernd schlechten Wetter. Bevor wir Ticapampa endgültig verliessen, vervollständigten wir unsere Vermessungsarbeit, Awerzger auf der Cordillera Negra ob Requay, ich auf dem Huancapetigipfel. Mit Wehmut im Herzen legte ich mich abends im letzten Zeltlager in den Schlafsack, der Schnee rieselte, und am nächsten Tag stand ich mir einige Stunden lang auf dem Gipfel die Beine in den Leib, um mit erfrorenen Fingern wenigstens die wichtigsten Steinmänner mit dem Theodolit einzufangen.

Ende September zogen wir dann endgültig ab: Kinzl über Lima, Awerzger und ich durch das Santatal zurück nach Chimbote. Es regnete nun fast jeden Tag, und die hohen Berge waren vom Morgen an meist in Wolken versteckt. Wir brauchten sie nicht mehr zu sehen, denn wir kannten sie schon gut. An den Gipfeln fuhren wir vorbei, die unsere Spuren getragen hatten, und auch an denen, die noch nicht erstiegen sind, und dieser sind noch viele. In Chimbote jagten wir eines Tages den letzten Wasserstoff mit Ballonen zum Himmel. Dann verliessen wir Peru und reisten nach Bremen zurück, wo wir Ende Oktober mit Windstärke 10 ankamen.