In den bolivianischen Anden

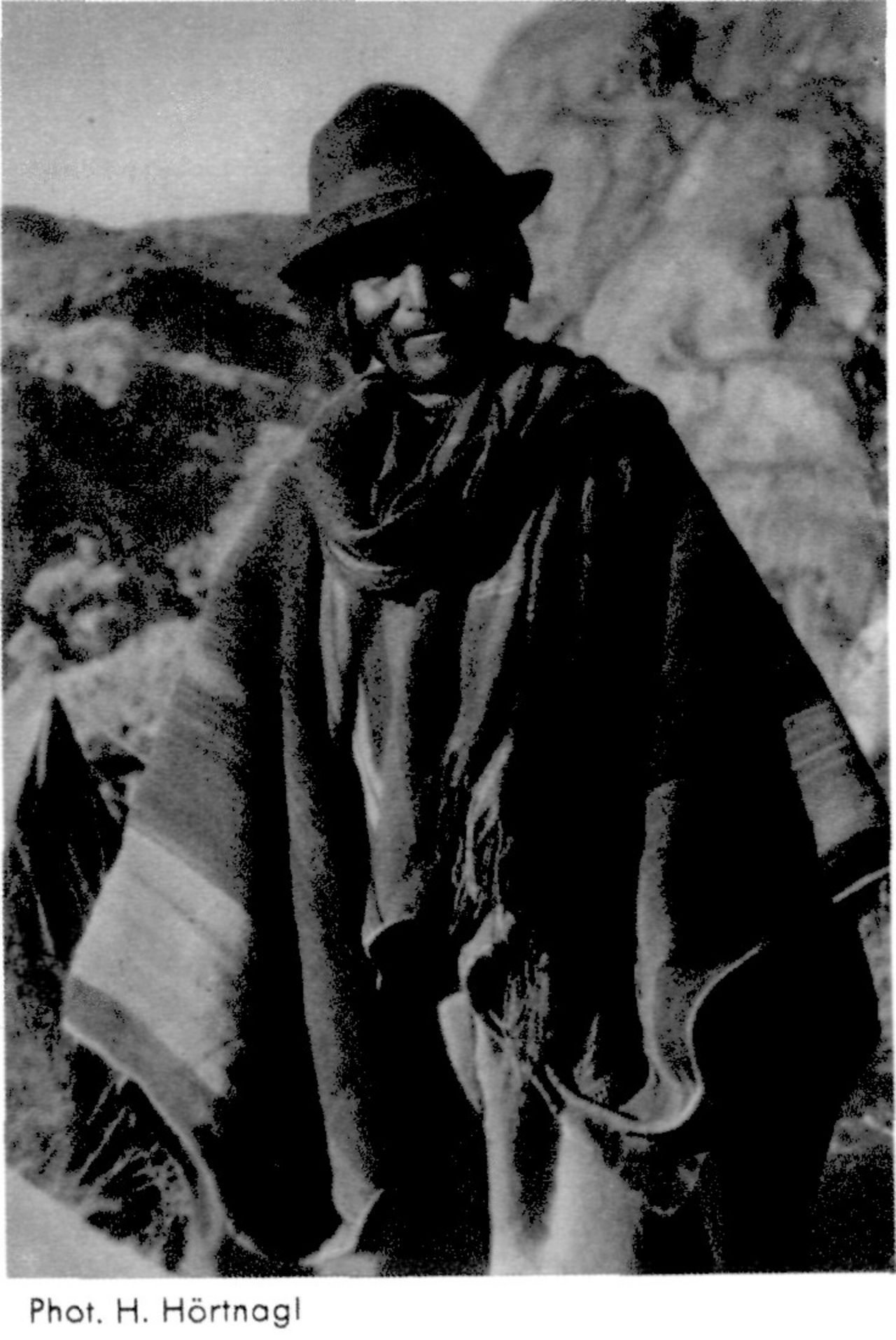

Von Hugo Hörtnagl.

Im Jahre 1928 sandte der Deutsche und Österreichische Alpenverein eine Bergsteigerexpedition in die Anden von Bolivien. Unter der Führung des berühmten deutschen Alpinisten Hans Pfann durften drei Österreicher, Alfred Horeschowsky, Erwin Hein und ich, als Bergsteiger an dieser Kundfahrt nach Südamerika teilnehmen. Die wissenschaftliche Gruppe in der Expedition bestand aus Dr. Troll, München, und Dr. Ahlfeld, Marburg.

Am 21. Februar 1928 lichtete unser Schiff, die « Negada » der Hamburg-Amerika-Linie, im Bremer Freihafen die Anker und dampfte die Weser abwärts dem blauen Meere zu. Erst sieben Wochen später, nach einer guten Fahrt über den Atlantischen Ozean, durch die Schleusen des grossartigen Panamakanals und längs der Westküste von Südamerika südwärts, landeten wir in Mollendo an der peruanischen Küste. Nach zweitägiger Bahnfahrt und der Überfahrt über den gewaltigen Titicacasee, die allein 14 Stunden dauerte, sahen wir eine Kette weisser Berge, die Cordillera Real, unser Ziel.

Deutsche Bergsteiger in Bolivien waren es gewesen, die in den Kriegsjahren in die Einsamkeit dieser Berge erfolgreich vorgedrungen und den Illimani, den Caca-Aca und Ancohuma, alle über 6000 m, erstmals bestiegen hatten. Schulze, Dienst 1 ) und Lohse sind ihre Namen. Sie waren es auch, die das Augenmerk des Alpen Vereins auf diese herrliche Hochgebirgswelt lenkten.

Unsere Expedition sollte die begonnene Erschliessungsarbeit in der Cordillera Real, die sich vom Illimani bis zum Illampu in einer Länge von fast 300 Kilometern erstreckt, fortsetzen. Der Hauptgipfel der Cordillera, der gewaltige Illampu, der für unersteiglich galt, war unser vornehmstes Ziel.

In La Paz, der 3600 m über dem Meere gelegenen Hauptstadt Boliviens, wurden die letzten Vorbereitungen für einen zweimonatigen Aufenthalt im Hochgebirge getroffen. Wir kauften sechs Reittiere und sieben Tragmulas und warben vier Mischlinge als Träger an, die Indianer selber sind wegen ihres Aberglaubens, dass in den Bergen die bösen Geister wohnen, im Hochgebirge schlecht zu verwenden. Schon nach kurzer Zeit machten wir einen zehntägigen Erkundigungsritt die Cordillera Real entlang, wobei wir vor allem die notwendigen Vermessungsarbeiten durchführten.

Bei Sorata, einer kleinen bolivianischen Stadt, die den Umschlagplatz zwischen den fruchtbaren Yungastälern und der Hochebene des Alto plano bildet, sahen wir den Illampu zum erstenmal. Für kurze Augenblicke tauchte der Berg aus dem Nebel empor, seine Spitze überragte uns um 4000 Meter.

Der Eindruck war überwältigend. Die Behauptung, dass der eigentliche Gipfel noch weiter hinten liege und nicht sichtbar sei, was sich übrigens später als ein grosser Irrtum erwies, vermochte den gewaltigen Eindruck des Berges keineswegs abzuschwächen. Nicht lange durften wir das märchenhafte Bild schauen, denn bald verschleierten die aufsteigenden Nebel wieder den Berg; so blieb es auch die folgenden Tage. Am Morgen eine Stunde lang wolkenloser Himmel, dann kamen aus den feuchten Yungas die Nebel hochgezogen und hüllten Himmel und Berge in gleichmässiges Grau. Also noch zu früh zu einer Besteigung? Wenn auch die Regenzeit schon vorüber war, so konnte doch der Nebel unsere Unternehmungen verhindern.

Trotzdem wollten wir nicht untätig in Sorata sitzen bleiben. Nach drei Tagen ging 's wieder bergwärts mit schwer bepackten Mulas dem 4700 m hohen Tipoanipasse zu, der uns auf die Nordseite des Illampu bringen sollte. In steilen Kehren stiegen wir den Hang hinauf, der mit allerlei buntblühenden Sträuchern und kleinen Bäumen bewachsen war. Gegen Abend erreichten wir, ohne dass sich das düstere Grau des Nebels einmal gelichtet hätte, eine kleine Pampa unterhalb des Tipoanipasses. Wir beschlossen, hier Lager zu schlagen, und waren sofort mit den schon gewohnten Arbeiten des Zelt-auf schlagens, Kochens usw. beschäftigt.

Am nächsten Vormittag, als die Höhe des Tipoanipasses, der auch viel von den Einheimischen als Übergang benützt wird, erreicht war, entspann sich eine Wechselrede darüber, welcher wohl der eigentliche Gipfel des Illampu wäre. Schliesslich glaubte man doch dem Kenner des Gebietes, Dr. Ahlfeld, und es wurde beschlossen, dem von ihm angegebenen höchsten Gipfel zu Leibe zu rücken.

Illampu.

1. Versuch. ( Pico del Norte, zirka 6300 m, 20. Mai 1928. )

Durch verschiedene Hochtäler auf- und abwärts reitend, fanden wir endlich nach zwei Tagen einen geeigneten Lagerplatz, wo auch noch genügend Gras für die Mulas vorhanden war. Als Brennstoff musste wie gewöhnlich getrockneter Lamamist verwendet werden. Wieder zwei Tage später bezogen wir zu viert, Pfann, Horeschowsky, Hein und ich, nach Errichtung eines Zwischenlagers, in einer Höhe von 5200 m ein Hochlager auf der Moräne eines äusserst zerklüfteten Gletschers. Horeschowsky und ich hatten einen Weiterweg links vom Gletscher über einige Felsstufen gefunden.

Bei herrlichem Wetter zogen wir dann am nächsten Tage noch in tiefer Nacht los und turnten am Seil, das wir am Vortage gelegt hatten, über die erste steile Felsstufe. Beim Morgengrauen waren wir am Fusse einer von Eistürmen bedrohten, sehr steilen Eisrinne, in der wir stufenschlagend langsam emporkamen. Erst um 1 Uhr mittag liessen wir uns unterhalb des eigentlichen Gipfelgrates zur Rast nieder. Den Gipfel konnten wir heute doch nicht mehr erreichen, so einigten wir uns, eine Nacht auf dem Gletscher zu verbringen. Der Nachmittag verging mit dem Aufstellen des kleinen Zeltes, für das wir ein tiefes Loch in den Firn gruben. Nebel waren wieder aufgestiegen und hüllten uns in eintöniges Grau. Dann kam die Nacht, und bald machte sich die Kälte fühlbar. Um 4 Uhr, wir hatten keine Minute geschlafen, machten wir uns zitternd vor Kälte auf den Weiterweg. Der steil zum Gipfel aufsteigende Grat gestaltete das Vordringen schwierig und sehr langsam. Im Schneckentempo näherten wir uns dem Ziele. Als wir auf der Schulter unterhalb des letzten Gipfelaufschwunges anlangten, waren wir überrascht von seiner Steilheit und Kühnheit, die sich aus der Ferne nicht hatte ahnen lassen. Jetzt, vielleicht nur 150 m unter dem Gipfel, noch ein sehr schwieriger Grat in einer Höhe von über 6000 m!

Warm schien inzwischen die Sonne und belebte unsere ausgefrorenen Körper. Schon nach kurzer Rast stiegen wir vorsichtig und langsam weiter über das scharfe Horizontalstück. Eis und Pulverschnee wechselten in bunter Reihenfolge. Steiler, immer steiler, fast zur Kante wurde der Grat, schliesslich lief er in eine Wand aus, die mit einem halben Meter Pulverschnee bedeckt war. Auch diese steile Wand bezwangen wir, und dann standen wir auf dem kühnen Gipfel. Doch, o weh! Wenn wir vor einem Augenblick noch geglaubt hatten, den Gipfel des Illampu zu betreten, so war das ein arger Irrtum. Im Südwesten, von uns durch eine tiefe Scharte getrennt, ragte der Illampu mit steilen Flanken noch etwa 300 Meter über uns. Das war eine bittere Enttäuschung.

Wir mussten uns für heute mit dem Gedanken trösten, wenn auch nicht den Hauptgipfel selber, so doch einen kühnen Berg erstiegen zu haben, dessen Grat Schönheiten und Schwierigkeiten in reichem Masse geboten hatte. Wir haben diesen Gipfel später Pico del Norte getauft. Er war unser erster Sechstausender.

Sorge erfüllte uns für den Abstieg über den steilen Grat, wenn die Sonne den tiefen Schnee erweicht hat. Doch es ging. Hatten wir bisher von der grossen Höhe nichts gemerkt, als dass wir sehr stark atmen mussten, so machten sich während des Abstieges die schlaflose Nacht und der Hunger bemerkbar. Müde langten wir bei unserem Lagerplatze, wo wir das kleine Zelt zurückgelassen hatten, an. Überdies war Nebel eingefallen, und es hatte zu schneien begonnen. Weiter ging 's im Nebel durch den arg zerklüfteten Gletscher. Die Aufstiegsspur war schon verschneit, und so kam es, dass wir uns bald in einem Spaltengewirr befanden, aus dem kein Ausweg möglich schien. Sollten wir noch eine Nacht im Banne des Eises verbringen müssen? Nach langem Hin und Her fanden wir unsere alten Spuren wieder und damit den Einstieg in die Eisrinne, die uns wieder viel Zeit kostete. Stets unter überhängenden, mit Rieseneiszapfen gezierten Eistürmen ging 's zur Tiefe. Als wir den ersten Steinmann unseres Felsenweges erreichten, war es 6 Uhr abend. Jetzt waren die Schwierigkeiten nicht mehr gross, noch die letzte Abseilstelle hinunter und über einen kurzen Schneehang zum Hochlager, wo wir auf dem harten Moränenschotter in unseren Schlafsäcken eine glänzende Nacht verbrachten.

Am andern Morgen tiefer Neuschnee. Unser Zelt war fast eingeschneit. So endete unser erster Versuch auf den Illampu.

2. Versuch. ( Am Südgrat des Illampu. 28. Mai 1928. )

Nun galt es, neue Wege zu finden, um dem stolzen Gesellen eine schwache Seite abzulisten. Vom Gipfel des Pico del Norte hatten wir gesehen, dass die Ersteigung über den Südgrat vielleicht möglich wäre.

Die nächsten Tage waren wir damit beschäftigt, eine Zugangsmöglichkeit zu diesem Grate zu finden. Nach verschiedenen Erkundigungsritten kamen wir in ein tiefes Tal, aus welchem wir unser Ziel zu erreichen hofften. Aber steile Hänge, von Felswänden durchsetzt, machten ein Vordringen für unsere Lasttiere vollständig unmöglich. Wir mieteten deshalb von einigen Indianern, die in diesem Tale ein bescheidenes Dasein führten, 20 Lamas als Tragtiere, auf die wir unsere notwendigste Ausrüstung und den Proviant verteilten. Diese Tiere kletterten, jedes mit ungefähr 20 Kilogramm belastet, eines hinter dem anderen die steilen Hänge und Felsen hoch, und nach zweitägigem Marsche waren wir im Hochkessel des Cocotales, in den 26 Gletscher münden und von dessen Vorhandensein bis dahin nichts bekannt war.

Am nächsten Tage wieder ein Hochlager am Rande des Eises, wo sich unsere Träger wieder einmal weigerten, weiter zu gehen. Als wir am anderen Morgen lange vor Tagesanbruch über den Gletscher gingen, hatten wir alle die Hoffnung und den festen Willen: Heute müssen wir den Gipfel erreichen! Beim Morgengrauen standen wir knapp unterhalb der Südscharte des Illampu, und in der ersten Morgensonne stiegen wir über den steilen Firnhang zur Scharte empor.

Wieder erlebten wir eine grosse Enttäuschung. Wir hatten gemeint, den hier ansetzenden Felsaufschwung im Südwesten umgehen zu können. Doch jetzt sahen wir bald ein, dass das ein Trugschluss gewesen war. Also gerade angehen? Das war in den überhängenden Granitfelsen unmöglich. Nirgends ein Ausweg. Missmutig und niedergeschlagen über den Misserfolg gingen wir zurück in die Firnmulde unterhalb der Scharte. Nachdem wir eine Weile in der warm scheinenden Sonne gerastet hatten, machten sich Hein und ich noch einmal auf, um die letzte Möglichkeit zu erkunden. Von der höchsten Scharte, die wir erreicht hatten, wollten wir auf die andere Seite abzusteigen und die überhängenden Stellen zu umgehen versuchen. Doch auch dieser Vorstoss scheiterte trotz Verwendung von Mauerhaken an der Ungunst und Steilheit der Südwestseite. Also zurück! Geschlagen! Wieder eine Seite des heissumstrittenen Berges weniger.

Nun blieb eigentlich nur mehr der Nordwestgrat des Berges übrig, jetzt wohl die einzige Möglichkeit, unser Ziel zu erreichen. Horeschowsky und ich ritten gleich am anderen Tage mit einem Träger los, um den Zugang zu diesem Grate auszukundschaften. Wir erstiegen dabei einen 5500 m hohen Felsberg, den wir « Cerro rochos », d.h. « Roter Berg », benannten. Von hier lag der einzuschlagende Weg deutlich vor uns. Wir schickten den Träger zum Hauptlager zurück, dass er die anderen, die inzwischen mit Vermessungsarbeiten beschäftigt waren, benachrichtige.

Wir zwei aber ritten nach Sorata, um Lebensmittel zu besorgen, damit wir mit dem Aufstiege möglichst bald beginnen konnten. Dieser Abstieg von der eisigen Höhe in das grüne Tal war wohl einer der schönsten Eindrücke, die ich in Bolivien empfing. Beim Verlassen des Passes stand das Illampu-massiv zur Linken im strahlenden Sonnenscheine. Ein schneidender Wind blies und machte uns frösteln. Als wir dann tiefer abgestiegen waren und die Sonne sich schon dem Horizonte zu neigte, tauchten die Berge in einen vorher nie gesehenen Rosaschein, und ringsum erstrahlte ein rötlicher Glanz.T.ief unter uns das dunkelviolette Tal. Dann brach die Dämmerung an, als wir bei den ersten Sträuchern und Bäumen anlangten. Der Illampu schimmerte in lichtem Grau, der Himmel war fast violett, und das Tal unter uns lag in tiefen, dunklen Schatten. Da kam der Vollmond über den Pass geklettert und tauchte die Landschaft in ein magisches Licht. Laue Tropenluft stieg empor aus den Tiefen des Tales. Am gegenüberliegenden Berge brannte ein kleines Feuer, irgendein Indio mochte es aus Freude über die laue, herrliche Nacht entzündet haben. Diese Nacht war nach den Anstrengungen der Vor tage besonders schön, und es wollten sich fast heimatliche Gefühle in unsere Herzen schleichen.

Illampu, ca. 6600 m.

( Über den Nordwestgrat. 7. Juni 1928. ) Der 5. Juni fand wieder alle vier Bergsteiger versammelt im Seitental des « Ueva caliente », von wo aus wir den dritten Versuch machen wollten. Wir kamen mit den Mulas bis etwa 4800 m, wo wir dann das Hauptlager aufschlugen. Horeschowsky und ich benützten den Nachmittag, um den Weiterweg zu erforschen, und gelangten bis zu der in einem Seitenkamme gelegenen Scharte. Hier lag prächtig der Illampu vor uns mit seinen steilen Felsflanken. Da uns ein Abstieg zu dem unter uns liegenden Illampugletscher möglich schien, kehrten wir befriedigt zum Lager zurück. Am nächsten Tage errichteten wir auf der erwähnten Scharte das Hochlager, wobei uns die Träger das erstemal über einen kleinen Gletscher gingen. Hein und ich erkundeten den Abstieg über die steilen Felsen zum Gletscher und drangen auf ihm durch einen Bruch vor, bis der Weiterweg zur grossen Schalte im Nordwestgrate klar vor uns lag. Dann kehrten wir um und suchten nach Verlassen des Gletschers mit möglichst wenig Höhenverlust das Lager zu erreichen. Einmal mussten wir wieder in die Felsen ein Seil hängen, das uns in der Nacht den Abstieg erleichtern sollte.

Es war 3 Uhr vorüber, als wir bei hellem Mondscheine unser Lager verliessen und langsam der am Vortage gelegten Spur folgten. Schon in aller Frühe hatte der Gipfel eine Nebelhaube, und als wir in der ersten Morgendämmerung die Mulde unterhalb der Scharte erreichten, wehte uns ein scharfer Wind entgegen, und düstere Wolken zogen die Grate entlang. Je höher wir kamen, um so heftiger blies der Sturm und raubte uns wieder die Hoffnung auf ein glückliches Gelingen. Unterm Zdarskysack im Schnee kauernd, verbrachten wir fröstelnd die nächste halbe Stunde. Endlich schien die Macht des Sturmes gebrochen, und auch die Sonne kam manchmal aus dem Nebel hervor und vergoldete die umliegenden Gipfel.

Bei scharfem Winde setzten wir den Weiterweg fort über steiles Eis und glasharten Firn, der uns rechts in die Felsen drängte. Nach vierstündiger Arbeit standen wir in der Scharte. Mittag war 's schon, und noch hoch über uns spielten feine Nebelschleier mit der Wächtenkrone des Illampu. Die Rucksäcke blieben hier zurück, und nach einem auf dem Primuskocher schnell bereiteten Cocatee stiegen wir weiter.

Schon die nächste Seillänge belehrte uns, dass unser Vorhaben ein ernstes war. Glashartes Eis auf feiner Schneide. Horeschowsky hackte die erste Seillänge, ich die zweite, und nach eineinhalb Stunden war diese üble Stelle überwunden. Nun kam weicher Pulverschnee, und langsam, sehr langsam ging 's Meter für Meter über den bald wieder sehr steil werdenden Grat, doch unbeugsamer Wille liess uns die Anstrengung vergessen. Schon zwei Stunden stampfte ich, bei jedem Schritte bis zu den Knien einbrechend, empor, hinter mir Horeschowsky und etwas zurück die andere Seilpartie, und noch immer war kein Ende des Grates zu erblicken. Das ging in 6500 m Höhe furchtbar zäh, und doch kamen wir langsam höher. Der Gedanke, heute müssen wir den Gipfel erreichen, gab immer wieder neue Kraft. Endlich kamen wir zur Vereinigungsstelle mit dem Südgrat und standen am Beginne einer gewaltigen Schneide, an der die riesigen Wächten abwechslungsweise rechts und links über dem Abgrund hingen. Fast bis zum Bauch brach ich ein und nur sehr mühsam kam ich vorwärts. Da liess ich Horeschowsky wieder an die Spitze. Immer auf der scharfen Schneide gingen wir über der schmalen Wächtenkrone einen unsicheren Gang. Aber unsere Ausdauer und Mühe wurde diesmal belohnt. Es war gelungen! Der höchste Gipfel des Illampu, unser so heiss und lang umworbenes Ziel, war erreicht.

Die Spitze war so schmal, dass wir uns erst mit dem Pickel einen Platz zum Stehen machen mussten, und die beiden Nachfolgenden hatten fast keinen Platz mehr. Wir hatten drei kleine Bambusstangen mit heraufgetragen, die banden wir nun zu einer langen Stange zusammen, befestigten die deutsche, österreichische und bolivianische Flagge daran und verrammten die Flaggenstange einen halben Meter tief im Schnee. Gleich flatterten die Fahnen im scharfen Winde. Jetzt erst reichten wir uns die Hände, war doch das Hauptziel unserer Expedition erreicht, und es löste sich langsam die Spannung, in die wir während der letzten Wochen durch das viele Hin und Her versetzt worden waren. Jetzt erst ein Blick auf die Uhr. Es ist 5 Uhr nachmittag geworden. Wir machten noch die notwendigen Höhen- und Temperaturablesungen und ein paar Peilungen zu den nächsten Gipfeln.

Zurück über das gefährliche Wächtenstück. Jetzt nur abwärts! Möglichst schnell, dass uns die Finsternis und Kälte der Nacht nicht zu früh erreicht. Wenn wir nur bis zu unseren Rucksäcken kommen, dann sind wir schon zufrieden. Ganz mechanisch stapften wir in den Spuren abwärts, und erst der steile Eisgrat weckte uns wieder aus dem müden Dahintaumeln, er beanspruchte alle Vorsicht. Am Ende des Eisgrates war es schon dämmerig, und wir waren sehr froh, dass wir eine Spalte fanden, die in der freien Eiswand höhlenförmig erweitert war, so dass wir bequem nebeneinander sitzen konnten. Die Rucksäcke, die noch etwas tiefer lagen, wurden heraufgeschafft, und dann bereiteten wir uns in der Eishöhle, wenigstens etwas vor dem Wind geschützt, das Nachtlager.

Essen konnten wir nichts, dazu waren wir zu müde, nur wieder etwas Cocatee trinken. Gleich begann ich meine eingefrorenen Füsse mit Schnee zu reiben, dass wieder etwas Gefühl in die Zehen kam. Und dann kam die lange Nacht, in der jede Stunde zur Ewigkeit wurde. Nur manchmal unterbrach das dumpfe Krachen des Eises die lautlose Stille. Die Kälte wurde immer ärger.

Und doch wurde es wieder Tag, und rötlich schimmerte der Ancohuma zu unserer Eishöhle herein. Da setzten wir unseren Abstieg fort, und nachmittags um 4 Uhr, nach 38 Stunden seit dem Aufbruch, langten wir beim Hochlager an, wo uns unsere Träger mit Eviva Allemannia-Rufen begrüssten. Sie hatten die Fahne am Gipfel gesehen und waren darüber sehr in Begeisterung geraten.

Im Hauptlager, das wir noch am selben Abend erreichten, veranstalteten wir noch eine kleine Siegesfeier im Zelte des Expeditionsleiters bei je einer Flasche Bier; für den Leiter hatten wir sogar in Sorata eine Flasche « Würzburger Hofbräu » erstanden. Aber bald trat der Schlaf in seine Rechte, und wir alle erklärten am nächsten Vormittag, dass wir selten so gut geschlafen hätten.

Casiri, 6100 m.

( 19. Juni 1928. ) Wir hatten uns einige Tage in Sorata aufgehalten, wo gerade die Eingeborenen verschiedene Feste begingen. Wir sahen die Indianer, in farbenprächtige Trachten gehüllt, gruppenweise in den Strassen umherziehen, auf ihren einfachen Bambusflöten eintönige Melodien pfeifend. Diese Feste dehnen sich oft mehrere Tage aus, bei denen besonders dem « Cica », einem alkoholischen Nationalgetränk, stark zugesprochen wird.

Nachdem es uns endlich gelungen war, den Präfekten von Sorata von der Besteigung des IlJampu durch Schwüre unserer Träger, die die Fahne am Gipfel gesehen hatten, zu überzeugen und so die öffentliche Anerkennung zu sichern, brachen wir — Dr. Troll und Ingenieur Hein verblieben noch zur Vermessung in Sorata — am 15. Juni auf, um unsere Erschliessungstätigkeit in der Cordillera fortzusetzen. Mehrere Tagereisen ritten wir, vorbei an teilweise schon bekannten Tälern und Dörfern: Ich muss der Moränenpyramide von Millipaya, wo wir bereits vor einem Monat zu Vermessungszwecken einen grossen Steinmann errichtet hatten, wieder einen Besuch abstatten, um den wahrscheinlich von den Indianern zerstörten Steinmann neuerdings aufzubauen. Unseren Augen bot sich immer dasselbe Bild; die gewaltige Moränenlandschaft mit den weiten, seichten Tälern, mit spärlichem Gras bewachsen, und im Hintergrund die mächtigen weissen Gipfel der Cordillera. Am Vormittage des 17. Juni befinden wir uns auf der Höhe einer Moräne des San Francisco-Tales. Es eröffnet sich uns ein herrlicher Blick in den Talkessel von San Francisco und in die Gegend des Casiri: Links in unmittelbarer Nähe der Ancohuma, im Hintergrunde von San Francisco einige kleinere Firnberge, daran anschliessend die mächtigen Massive des Casiri, Calzata und des Chearoco.

Wir konnten uns nicht enthalten, einige Zeit dieses farbenprächtige Bild, vom wolkenlosen Himmel überstrahlt, auf uns wirken zu lassen. Unsere Trägerkolonne hatte einstweilen unter Führung Horeschowskys den Abstieg ins San Francisco-Tal angetreten und war bereits unseren Blicken entschwunden. Auch später, als wir den Talboden nach mühevollem Abstieg erreichten, waren weder Träger noch Mula zu erspähen. Wir suchten den ganzen Nachmittag in der nahen Umgebung und ritten, durch die falschen Aussagen eines Indio verleitet, auch noch ein gutes Stück talaus. In einer armseligen Indianerhütte verbrachten wir eine schlechte Nacht. Am nächsten Morgen suchten wir von neuem die Ausreisser und ritten wieder talein, diesmal den Hängen zur Rechten empor bis gegen den Talhintergrund, wo ein grosser Bergsee eingebettet liegt. Ganz hinten entdeckte einer von uns einige Zelte. Wir hielten darauf zu und wirklich überraschten wir die lange Gesuchten beim Mittagessen. Nachdem auch wir uns gelabt, wurde schleunigst wieder gepackt, um noch am selben Abend im nächsten Seitentale, wo wir mit den Mulas bis fast zum Casirigletscher, 4800 m, vordrangen, unsere Zelte wieder aufzubauen.

Die Nacht war schon aussergewöhnlich kalt, 16°, so dass wir am andern Morgen erst um 8 Uhr aufstanden und die Moräne entlang zu einer Stelle vordrangen, wo wir den fast ebenen Gletscher leicht betreten konnten. Wir beschlossen, hier das Hochlager aufzuschlagen: Horeschowsky und ich übernahmen es, den weiteren Gletscheranstieg zu erkunden. Bis zu Anfang des Gletscherbruches ging es fast mühelos empor, doch bald wehrte tiefer Pulverschnee unserm Weiterkommen, und ein anstrengendes Schneestapfen begann. Durch einige Spaltensysteme gelangten wir empor zur Stelle, von der ich ins nächste Gletscherbecken hinüberqueren wollte. Horeschowsky war aber anderer Meinung und schlug vor, nach links über steile Pulver-schneeflanken direkt dem Gipfel zuzustreben. Erst nach längerer Wechselrede fügte ich mich, und noch mühsamer als bisher, manchmal bis zum Bauch in den weichen Schnee versinkend, dann wieder über schmale Spaltenbrücken kriechend, kamen wir vorwärts.

Nach 2 1/2 Stunden standen wir in einer Mulde, überzeugten uns von der möglichen Begehung des Weiterweges und kehrten in unseren fast einem Schützengraben gleichenden Spuren zum Hochlager zurück. Pfann und Ahlfeld warteten bereits mit dem sorgsam bereiteten Abendmahl.

Wieder krochen wir langsam zu viert in das kleine Hochzelt. Wir hatten warm, ja fast zu warm, in dem beschränkten Raum des mit Schlafsäcken fast vollständig ausgefüllten Zeltes, und nur ungern verliessen wir beim Rasseln des Weckers unser warmes « Haus ».

Bei gutem Wetter unserer gestrigen Spur nach und darüber hinaus unserem heutigen Ziele zu. Neuerdings machte uns der tiefe Schnee zu schaffen, der Atem ging schwer und keuchend und verlangte öfters Rasten. Noch ein letztes Hindernis, ein steiler Hang unterhalb des Westsattels des Casiri, war zu überwinden, dann eine feine Firnschneide, und wir standen auf dem Gipfel.

Leider hatten die aufsteigenden Nebel bereits Illampu und Ancohuma unseren Blicken entzogen, und nur die nähere Umgebung lag noch im strahlenden Sonnenlichte vor uns. Im Seitenkamm des Casiri, nicht fern von uns und fast in gleicher Höhe, ragt ein Gipfel von besonderer Schönheit empor. Seine steilen Eisflanken, von feinen Felsen durchsetzt, würden jedes Bergsteigerherz begeistern. Wer wird wohl auf diesen Namenlosen als Erster seinen Fuss setzen?

Ein kalter Wind blies uns entgegen. Wir verweilten nicht lange auf dem bezwungenen Gipfel, sondern mühten uns wieder zurück durch den noch weicher gewordenen Schnee bis zum Gletscherbecken, wo nun die Sonne unbarmherzig auf uns niederbrannte. Durch dieses Land der Gegensätze schritten wir müde unserem Hochlager zu.

Chearoco, 6200 m. ( 25. Juni 1928. ) Obwohl uns ein kleines Ausruhen nach dieser anstrengenden Tur nicht geschadet hätte, so wollten wir doch die uns zur Verfügung stehende Zeit noch gründlich ausnützen und in die Geheimnisse des Chearoco-Massives eindringen, um womöglich den Hauptgipfel dieser Berggruppe zu ersteigen.

Nach einer beschwerlichen Tagesreise durch verschiedene Täler befanden wir uns im Chyaro Oco Cocho-Tale, das durch seine vielen knapp hintereinander liegenden Seen und den im Hintergrunde aufragenden Calzata seinen besonderen Reiz hat. Langsam, zuerst durch Vorberge unseren Blicken entzogen, zeigte sich uns zum ersten Male der Chearoco in grösserer Nähe. Dr. Ahlfeld verliess uns hier, um einen Erkundigungsritt an der Ostseite der Cordillera zur Mine Fabulosa zu unternehmen. So waren wir nur mehr zu dritt, die wir am andern Morgen, von zwei Trägern begleitet, schwer bepackt die steilen Hänge emporstiegen. Um uns die weite Gletscherwanderung zu ersparen, wählten wir wieder eine Scharte in einem Seitenkamm, von der wir dann zum Hauptgletscher absteigen wollten. Erst nach längeren Bemühungen konnten wir hier auf der Schartenhöhe einen geeigneten Platz für unser kleines Zelt finden, da das Gelände durchwegs ausserordentlich steil war.

Durch frühere Bergfahrten gewitzigt, brachen wir am 25. Junimorgen wegen der strengen Kälte nicht zu früh auf. Und es war schon 530 Uhr, als wir auf der andern Seite über die steile Geröllrinne abwärts stiegen, bis wir über die abschüssigen Hänge zur westlichen Moräne des Gletschers queren konnten. Diese ermöglichte einen guten Aufstieg, so dass die abgestiegenen 250 Meter bald wieder wettgemacht wurden. Allmählich wurde es Tag, rötlicher Schimmer wich der fahlen Dämmerung, und als wir den Gletscher betraten, streiften die ersten Strahlen der Morgensonne die umliegenden Berge.

Um den Aufstieg über die steilen Firn- und Eishänge zu beschleunigen, wurden die Steigeisen angezogen. Pfann, der sich an diesem Tage nicht besonders wohl fühlte, kehrte nach dem ersten Hang um, während Horeschow- sky und ich die Erreichung des Zieles nicht aufgaben, sondern nach einstündiger Eisarbeit bereits die sich über den steilen Hängen befindliche Gletschermulde erreichten. Hier traten wir wieder in tiefen Pulverschnee, der alle unsere Kräfte in Anspruch nahm. Ausserdem hatte sich Horeschowsky in der grossen Kälte seine rechte Hand erfroren, so dass er erst nach längerem Reiben mit Schnee wieder Gefühl in die Finger brachte. « Jetzt nur in die Sonne! » war unser sehnlichster Wunsch. Erst unterhalb der Westscharte des Berges trafen uns die ersten Strahlen der Sonne, und auf einem flachen Stein liessen wir uns zu Rast und Stärkung nieder.

Über uns zog der steile Firnhang, von einzelnen Felsen durchsetzt, zur Scharte empor. Auch diese Stelle machte uns dank der guten Steigeisen kein Kopfzerbrechen. Nach nicht allzulanger Zeit standen wir auf weichem Pulverschnee in Schartenhöhe. Nun kam nochmals das mühselige Spuren in diesen endlosen Schneemassen. Die Rucksäcke wurden hier zurückgelassen, nur Aneroid und Photoapparat mitgenommen, und weiter zogen wir, Schritt für Schritt. Wir mochten eine Stunde gestiegen sein, schon glaubten wir uns nahe am Ziel, als unterhalb des letzten Steilhanges eine 10 Meter breite Spalte weit und breit den Weg sperrte. Jetzt war guter Rat teuer. Sollten wir die mühsam erreichte Höhe mit einem Umgehungsversuch wieder preisgeben oder einen Überstieg an anderer Stelle zu erzwingen versuchen? Nach längerem Für und Wider entschlossen wir uns für das Letztere. Der Spalte entlang kamen wir zur Stelle, wo der Firnhang des Gipfels in einem kleinen Eisbruch über diese Riesenspalte hinwegzieht. Durch diesen Bruch stiegen wir aufwärts über kleinere Spalten, und schliesslich ermöglichte ein steiler Eiskamm einen glücklichen Ausweg auf die darüber liegende Schneeflanke. Noch einige Seillängen, und die Wächtenpyramide des Gipfels, 6200 m, war erreicht.

Wie schon am Illampu, hatten wir zu zweit nicht auf dem spitzen Gipfel Platz. Wir machten nur die Höhenablesung und stiegen gleich wieder ab, jetzt über den Südgrat, um die unangenehme Spalte zu umgehen. Ein schmaler Eisgrat und ein Quergang lagen hinter uns, dann standen wir bei unseren Rucksäcken. Der weitere Abstieg bot uns keine wesentlichen Schwierigkeiten mehr, und spät abends langten wir todmüde und schlaftrunken im Hauptlager an.

Mit der Besteigung des Chearoco hatten wir unsere bergsteigerische Tätigkeit in der Cordillera beendet. Horeschowsky und ich erhielten den Auftrag, Ausrüstung und Gepäck nach La Paz zu befördern, während Pfann, von einem « Mozo » begleitet, noch der Mine Fabulosa und deren Leiter, dem Deutschen Lohse, einen Besuch abstatten wollte. Wir kamen unserer Aufgabe nicht ungern nach, sollten wir doch nach den verschiedenen Strapazen und Entbehrungen wieder in tiefere und kultiviertere Gegenden kommen.

Ein anstrengender Tagesritt lag hinter uns. Eben ging die Sonne unter, und die letzten Strahlen tauchten die Landschaft in einen rötlichen Schimmer, der bald einem leuchtenden Grau Platz machte. Nur hinter uns die Cor- dullera mit ihren hochragenden Firngipfeln lag noch in prächtigem Glanze der Abendsonne, herableuchtend auf die einsame Pampa, auf der wir unserem heutigen Ziele, dem Pueblo Penias, zuritten.

Wir waren nicht mehr weit von dem uns schon bekannten Dorfe entfernt, wo wir im Hause des Bürgermeisters eine geruhsame Nacht zu verbringen gedachten; jedoch es sollte anders werden. Nichtsahnend ritten wir den schmalen Weg. Die Berge der Cordillera verblassten, nach kurzer Dämmerung brach bald die Dunkelheit herein. Der Pfad führte durch ein paar kleine Wasserläufe, und ohne Hindernisse gingen unsere Tiere durch dieselben, wohl selbst hoffend, bald am Ziele des mühevollen Tages zu sein.

Plötzlich versperrte eine breite versumpfte Wasserfläche das Weiterkommen. Nirgends, soweit wir beim matten Schein des Mondes, der hoch am Himmel stand, blicken konnten, war eine Furt zu erspähen. Also zurück und nach rechts ausgewichen, wo wir nach längerem Suchen eine Möglichkeit erblickt zu haben glaubten. Ein dammartiges Gebilde, das durch das Moor zu führen schien, nahm uns auf. Mag es durch den Fleiss früherer Generationen entstanden sein oder war es eine Bodenwelle, wir konnten es in der Dunkelheit nicht unterscheiden.

Nur vorwärts, es war kalt geworden, seit die Sonne verschwunden war, jämmerlich kalt. Doch, was sehe ich da? Dieser scheinbare Damm hat ja bei dem Wasserlaufe, der uns früher im Weiterkommen gehindert hatte, eine Unterbrechungsstelle.Vielleicht ist es eine Furt, und die Tiere können passierenIch treibe mein Pferd an. Zuerst schreckt es zurück, dann geht es bedachtsam ins Wasser, ein Satz — und es ist auf der andern Seite. Meine Füsse allerdings sind dabei nass geworden. Horeschowsky folgt mit seinem Tiere, und auch die Lasttiere gehen nach einigem Zaudern durch diese heikle Stelle. Nur das letzte Maultier befindet sich noch auf der andern Seite und war nicht zu bewegen, ins nasse Element zu steigen. Verflucht! Sollten wir wegen diesem einen Tier die Nacht bei dieser Kälte im Freien verbringen und morgen dann nach einem andern Übergang suchen? Wer weiss, ob einer vorhanden gewesen wäre.Wir banden ein Seil an seinen Halfter und hinten trieb der Mozo das scheue Tier an. Nach einer halben Stunde waren wir so weit, dass sich die Mula aufraffte und mit einem Satz ins Wasser stürzte. Aber nicht dort, wo die andern Tiere durchgekommen waren, sondern nach links in eine tiefere Stelle, wo sie keinen Grund in dem endlosen Schlamm finden konnte. Nur schnell das Gepäck von dem Tier. Unser Diener stand fast bis zur Brust im Wasser, löste die Stricke, und ich half von der andern Seite, die Koffer in Sicherheit zu bringen. Natürlich waren die photographischen Sachen mit dabeiDie Mula machte Anstrengungen, ans Land zu kommen, versank aber immer mehr und ragte schliesslich nur mehr mit dem Kopfe aus dem Wasser, ja auch zeitweise mit diesem verschwindend... Mit vereinten Kräften und nach langem Abmühen gelang es uns, das zitternde und schnaubende Tier aufs Trockene zu bringen. Das nasse Gepäck konnten wir nicht mehr aufladen, nur weiter wollten wir, um uns in den nassen Kleidern nicht vollständig zu erkälten.

Bald stellten sich jedoch neue Hindernisse in den Weg, und wieder kamen wir an einen Wasserlauf, wo es nicht weiter ging. Schon wollte es uns unheimlich werden. Da entdeckten wir zur Linken eine kleine Indianerhütte. Da musste es doch einen Ausweg geben! Die in der Hütte wohnende alte Indianerin führte uns kreuz und quer im langen Gänsemarsche durch den nächsten Teil des Moores. Plötzlich blieb sie jedoch stehen und erklärte unserem Diener, von hier gehe es ohne Schwierigkeiten. Nach einer guten Entlohnung für die Führung zogen wir weiter. Doch wenn wir geglaubt, wir wären bald am Ziele, so war das eine neue Täuschung. Abermals kam Sumpfgelände und bereitete neue Schwierigkeiten. Wiederholt wollten die Tiere nicht über sonst harmlose Stellen gehen, und wir mussten öfters das Gepäck auf- und abladen.

Bei dieser Arbeit war uns trotz der Nässe warm geworden, so dass wir die eisige Kälte nicht so spürten, und erst später merkten wir, dass die ganze Pampa mit einer dicken Reifschicht überzogen war. Endlich waren wir am Rande des Sumpfes und wenige Meter trennten uns von Penias, wo wir an die Türe des Bürgermeisters pochten, ausgefroren und müde. Es war Mitternacht.

Wie sich die Höhe auf die Expeditionsteilnehmer auswirkte.

Während der Auffahrt mit der Eisenbahn vom Meere nach La Paz begann ich mit meinen Beobachtungen an den einzelnen Teilnehmern der Expedition über ihr Verhalten in grösseren Höhen.

Bei ruhigem Verhalten in der Bahn hatten wir trotz der plötzlichen Erreichung bis zu 4400 m fast keine Beschwerden. Erst nach der Ankunft in La Paz ( 3600 m ) verspürten wir beim Gehen durch die steilen Strassen eine verhältnismässig rasche Ermüdbarkeit und grosse Atembeschwerden. Nach einigen Tagen bereits hatten wir uns an diese Region gewöhnt und konnten es wagen, in grössere Höhen vorzudringen. Als Ziel wurde der 5400 m hohe Chachaltaya, ein Gletscherberg in der Nähe von La Paz, ausgewählt. Bis 4400 m fuhren wir im Auto, dann folgte sofort der weitere Aufstieg. Bald aber waren alle 6 Teilnehmer stark ausser Atem, der rasch und fast keuchend ging. In einer Höhe von 5050 m betraten wir den Gletscher, und schon waren einige von uns zurückgeblieben. Bei mir war die Atemnot stärker, daher versuchte ich eine regelmässige tiefe Atmung, machte bei jedem Schritt einen Atemzug, worauf eine wesentliche Erleichterung eintrat. Die Arbeit des Gehens versuchte ich ganz automatisch auszuführen. Trotzdem war unser Vordringen in dieser Höhe ein sehr langsames, und wir merkten, dass wir noch einiges Training brauchten, um die geplanten Gipfelbesteigungen ausführen zu können. Ziemlich müde erreichten wir damals den 5400 m hohen Chachaltaya.

Nach dreiwöchiger Tätigkeit, nachdem wir uns fast immer in einer Höhe zwischen 4000 und 5000 m aufgehalten hatten, war bereits bei sämtlichen Teilnehmern eine grössere Leistungsfähigkeit vorhanden, und auch steilere Hänge konnten ohne besondere Atembeschwerden begangen werden.

Bei den späteren Gipfelbesteigungen, die uns in eine Höhe bis zu 6600 m brachten, hatten wir bis zu 6000 m fast keine Beschwerden mehr. Über 6000 m trat bald bei allen eine ziemliche Atemnot auf, und wir mussten beinahe alle 50 Schritte stehen bleiben, um 1—2 Minuten zu « verschnaufen ». In diesen Höhen beobachtete ich, dass alle Bewegungen mehr automatisch und mit ziemlicher Gleichgültigkeit gemacht wurden. Es gelang uns durch sorgfältige Verteilung von Arbeits- und Ruhepausen, besonders beim Gehen im tiefen Schnee oder beim Stufenschlagen, sowie durch richtig eingeteilte Atmungsführung langsam vorwärts zu kommen. Erst bei unserer letzten Gipfelersteigung, dem 6200 m hohen Chearoco, hatten wir uns derart an diese Höhe gewöhnt, dass wir fast ohne alle Schwierigkeiten und in gutem Tempo bis zum Gipfel vordringen konnten.

Bei der Rückkehr von den hohen Gipfeln konnte ich immer wieder feststellen, dass den Beschwerden bald bestes Wohlbefinden, Frische und sogar Lebhaftigkeit folgten.

Die Augen konnten durch Schneebrillen hinreichend geschützt werden; nur die Lippen waren bei allen vom Anfang bis zum Ende der grossen Fahrten ständig aufgesprungen, manchmal sogar blutig, trotz Verwendung von verschiedenen erprobten Mitteln. An Erscheinungen der Bergkrankheit hatten wir nie zu leiden, was sich wohl nur durch unser etappenweises Vorgehen erklären lässt.

Sehr wichtig für die Überwindung der Höhe ist eine geregelte Nahrungsaufnahme. Unsere Ernährung bestand hauptsächlich aus einem tüchtigen Frühstück aus Kakao mit kondensierter Milch, Knäkebrot, nach skandi-navischem Muster bereitet, und Com flakes, das sind geröstete, zerstossene Maiskörner, und der abendlichen Hauptmahlzeit aus Schaffleisch, Kartoffel, Oca, das ist eine der Kartoffel ähnlich schmeckende, aber säuerliche Erd-frucht, oder Reis.

Während des Tages assen wir gewöhnlich nur getrocknete Früchte, Schokolade, ausserdem hatten wir fast immer frische Orangen. Als Brot wurde fast ausschliesslich Knäkebrot verwendet, da es sehr bekömmlich war.

Bei den höchsten Gipfelersteigungen habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr schädlich ist, vor der Leistung zu wenig zu essen. Z. B. aus einem Lager in der Höhe von 5800 m brachen wir um 5 Uhr früh auf, nachdem wir nur lauwarmen Tee und etwas Knäkebrot zu uns genommen hatten. Gar bald stellten sich vorzeitige Ermüdungserscheinungen, bei einem Teilnehmer sogar Übelkeit ein, Wirkungen, die ich bei einem ordnungsgemässen Frühstück sonst nie beobachtete. Diejenigen, die beim Aufstieg wenig verspürten, hatten beim Abstieg mit einer grossen Mattigkeit zu kämpfen, und erst nach reichlichem Essen bei einer Rast wurde diesem Zustand ein Ende bereitet.

Über die Kokablätter, die von den Indios und auch den Mischlingen fast unentwegt gekaut werden und die uns als einziges Mittel, ohne deren Hilfe man gewisse Höhen nie erreichen könne, vielgepriesen wurden, kann ich kurz folgendes sagen: Zum Kauen waren die Blätter für unseren Geschmack nicht angenehm, und wir haben sie gleich wieder ausgespuckt. Daher haben wir wohl auch keine Wirkung verspürt. Das Kauen war jedem lästig und geschmacklos.

Ein aus den Blättern bereiteter Tee war uns aber immer sehr willkommen wegen seines guten Geschmacks sowie guten Einflusses auf die Müdigkeit. Unsere Träger jedoch haben sehr viel Kokablätter ( bis 40 Stück ) mit sogenannter Juchta ( das ist eine in feste Form gebrachte Pflanzenasche ) gekaut. Sie verbrauchten pro Mann und Woche zirka 1/2 kg dieser Blätter. Irgendwelche Nachwehen in gesundheitlicher Beziehung sind bei keinem der Teilnehmer aufgetreten, und alle erfreuten sich auch in der Folgezeit der besten Gesundheit.