In den Schneeregionen des Cocuy. Kolumbianische Anden

François Petitpierre, Bogota

Kolumbianische Anden Die Regenzeit war dieses Jahr aussergewöhnlich intensiv und lang gewesen. Man befürchtete fast, sie wolle überhaupt kein Ende nehmen oder der in den Kolumbianischen Anden an und für sich schon kurze Sommer - zwei Monate, gewöhnlich vom 15. Dezember an - werde dadurch noch kürzer. So um den I o. Dezember herum zeigten sich jedoch in Bogota die ersten Aufhellungen. Kein Zweifel: die Schönwetterzeit war im Kommen, und man konnte endlich eine Besteigung ins Auge fassen.

Das Wenige, das wir aus der Vogelperspektive von der in der Ostkordillere der Kolumbiani-. sehen Anden, 300 Kilometer nordöstlich von Bogota gelegenen Sierra del Cocuy kennengelernt hatten, genügte, um bei unserer kleinen Anden-gruppe, die sich zusammengefunden hatte, schon seit langem reges Interesse zu wecken. Das staatliche Geographische Institut allerdings konnte uns kaum mit Informationen dienen, denn die topographischen Erhebungen von über 4500 Meter -und dies ist bei den meisten Schneeregionen in Kolumbien der Fall - erscheinen auf der Karte als weisse Flecke: das photogrammetrische Verfahren, so erklärte man uns, könne nicht angewendet werden, weil die Gipfel fast immer in den Wolken steckten. Hingegen zeigte man uns im Institut über zwanzig Jahre alte Aufnahmen von verschiedenen Alpinisten, ferner Skizzen, auf denen die Namen der wichtigsten Gipfel eingetragen waren. Daraus konnten wir ersehen, dass sich die Zone der Gletscher und des ewigen Schnees von Süden nach Norden mit einer Reihe von über 5000 Meter hohen Bergspitzen über 35 Kilometer erstreckt. Das genügte jedenfalls, um uns zu begeistern! Doch wussten wir nichts über den Zu- gang zum Nevado. Aus den mehr als zwanzig Jahre alten Beschreibungen der Bergsteiger liessen sich keine konkreten Informationen gewinnen, denn nach den neuesten Karten scheinen bessere Wege zu existieren; nur konnte uns in Bogota kein Mensch darüber genauere Auskunft geben. Und als wir die Gegend auf eigene Faust auskundschafteten, mussten wir feststellen, dass die Bewohner des Gebietes selbst am allerwenigsten wussten. Dafür öffneten sich unserm Entdecker-und Abenteuergeist breite Pforten, was uns ja nur erfreuen konnte.

Von der kleinen Gruppe, die sich entschlossen hatte, das Gebiet des Nevado del Cocuy kennenzulernen, konnten sich zwar nur unser zwei eine gute Woche freimachen, um noch vor Weihnachten einen ersten Besteigungsversuch zu unternehmen, und familiäre Verpflichtungen zwangen auch uns, auf diesen Termin wieder heimzukehren. Dieser Umstand war im übrigen nur von Vorteil, hatten wir doch gerade zwei mehr oder weniger vollständige Ausrüstungen für eine Gletschertour beisammen; wir verfügten über nur zwei Paar Steigeisen — ein unerlässliches Hilfsmittel in diesem Abschnitt der Anden; also hüteten wir uns, die Teilnehmerzahl zu vergrössern!

Am Morgen des 17. Dezember 1970 fahren Jean Antolin, ein junger französischer Sprachwis-senschafter, und ich in Bogota ab, nachdem wir unsern Jeep mit Material und Lebensmitteln beladen haben. Das Wetter ist veränderlich, aber viele lichte Stellen am Himmel verheissen Aufhellungen gegen Norden. Die Anfahrt ist endlos, wahrscheinlich mit ein Grund, weshalb so wenige Leute Exkursionen ins Gebiet des Cocuy unternehmen. Die Fahrt im Jeep dauert fast neun Stunden, davon sechs auf schmalen, staubigen Bergsträsschen. Hinter Duitama, einer kleineren Ortschaft von einiger Bedeutung, durchquert die Strasse öde, unwirtliche Hochebenen, führt über bis 3400 Meter hoch gelegene Pässe, wo der Wind bläst, dann wieder hinunter in heisse Täler mit üppiger Vegetation, windet sich fast senkrechten Abhängen entlang oder folgt dunklen, feuchten Schluchten. Die Landschaft ist grossartig, der Mensch fühlt sich winzig klein ob dieser noch von keiner Zivilisation berührten Naturgewalt. In den Dörfern, welche wir durchfahren, lebt eine Bevölkerung mit typisch indianischen Merkmalen bescheiden von dem, was diese Erde, mit der sie selbst eins zu sein und von der sie sich nicht lösen zu können scheint, hervorbringt; eine fruchtbare Erde übrigens, von der jedes, wenn auch noch so kleine Stückchen bebaut ist, fast wie in unserem Wallis Diese eindrückliche Landschaft prägt ihre Bewohner, und es ist nicht erstaunlich, dass die Nachfahren der frühkolumbianischen Völker, welche diese Gebiete bewohnen, trotz der Einführung des Christentums noch heute von na-turbedingtem Glauben und Aberglauben durchdrungen sind.

Am späten Nachmittag erreichen wir endlich das auf 2700 Meter gelegene Dorf El Cocuy, die letzte Siedlung vor dem gleichnamigen Berg. Doch der Nevado steckt in den Wolken, wir sehen keinen Schnee. Wir statten alsogleich dem Bürgermeister einen Besuch ab, um ihm unsere Besteigungsabsichten darzulegen. Was wir beabsichtigen, scheint ihm aber nicht so ganz bewusst zu sein, denn « den Nevado besteigen » heisst für die wenigen, die diese Expedition unternehmen: sich rittlings auf einem Maulesel bis zur Schneegrenze transportieren lassen, dort ein wenig umhertappen und sogleich wieder absteigen. Stundenlange Fussmärsche, nur um einen Gipfel zu besteigen, kommen unserem Freund als eine verschrobene Idee vor, eine « Gringo-Idee » ( Gringo = Amerikaner oder in erweitertem Sinn: Fremder, Fremdling, ganz allgemein ), jedenfalls höchst originell; sogar viele Bauern würden es nicht wagen, da hinaufzusteigen. Man bekommt den Eindruck, die Leute dort glauben heute noch, dass diese Gipfel von bösen Geistern bewohnt sind, die man niemals verärgern darf. Der Herr Bürgermeister und seine Freunde erweisen sich uns gegenüber jedoch als sehr dienstbeflissen: Sie bringen uns mit einem « Führer » zusammen, der uns Maulesel vermieten und uns informieren würde, was für eine Route wir zum Gipfel, den wir vorgesehen haben, einschlagen sollten, den Pan de Azücar ( « Zuckerbrot » ). Dieser sogenannte Führer habe diese Gegend in allen Richtungen durchwandert und sogar einige besonders schwierige, fast unbegehbare Partien gemacht. Wir sind trotzdem ein wenig skeptisch: Dieser tapfere Mann mit schnurbesohlten Schuhen und einem ruana ( Mantel, bestehend aus einer Decke mit einem Loch in der Mitte, damit man ihn über den Kopf ziehen kann ), wie ihn alle diese Bergbauern tragen, macht nicht den Anschein eines gewiegten Alpinisten, und seine Angaben sind eher verworren; in der Folge wird sich unsere Skepsis auch als berechtigt erweisen.

Wir sitzen in Gegenwart des Bürgermeisters, des Winkeladvokaten, des Führers und zweier oder dreier Honoratioren des Dorfes am Kaffeetisch und treffen Abmachungen. Die Atmosphäre ist herzlich; alle geben sich die grösste Mühe, uns behilflich zu sein und ein Maximum an Informationen über den Nevado zu erteilen - im allgemeinen aber ziemlich unklare, leider. Es wird vereinbart, dass uns der Führer morgen früh um 6 Uhr im Hotel treffen wird, dass wir mit dem Jeep bis zur finca ( kleiner Bauernhof ) eines gewissen Don Alfonso hinauffahren werden, wo die Strasse zu Ende sei, dass wir dort zwei Saumtiere mit unserem Gepäck beladen und dann zu Fuss bis zur Schneegrenze aufsteigen und unser Lager einrichten.

Wir werden dieses abgelegene Dorf und seine Bewohner in bester Erinnerung behalten. Das Leben muss sich dort seit der Eroberung durch die Spanier wenig verändert haben. In seinen düsteren, von im Kolonialstil erbauten Häusern gesäumten Gassen gehen schweigend die indianischen Bewohner, in ihre grauen oder schwarzen ruanas gehüllt. Nur aus einigen Radios tönen kolumbianische Weisen und unterbrechen die Stille dieser milden Nacht. Man sieht nur wenige Frauen. Die Menschen unterhalten sich kaum. Plötzlich ertönt im Halbdunkel ein trauriger, immer wiederkehrender Refrain, immer derselbe: Die Dorfmusik, gefolgt von einem Schwärm Kinder, von kleinen Knaben und Mädchen, marschiert durch die Strassen. Die Missklänge der vorsintflutlichen Blasistrumente widerhallen von den Häusern und verlieren sich in den Bergen, welche das Dorf rings umgeben, und die ganze Prozession wirkt dadurch ein wenig traurig. Es ist, als ob das Rad der Zeit stille stünde: Seit Jahrhunderten muss dieses Dorf ein Schicksal ertragen haben, das ihm eine gebieterische Natur und eine Kolonisation aufzwangen, eine Kolonisation, die die Menschen fast zu Fremdlingen im eigenen Land werden liess, indem sie sie ihrer Tradition beraubte; man hat das Gefühl, sie hätten es längst aufgegeben, gegen ihr eigenes Schicksal anzukämpfen, sie begnügten sich mit einer Art passiven Lebens, der Gedanke der Empörung und des Aufstandes sei in ihnen verdorrt. Und trotz alledem wird man von dieser Melancholie, von dieser unermesslichen Bergwelt beeindruckt.

Das Haus, in dem wir logieren, muss einmal so etwas wie eine Residenz der Notabein der Spa-nierzeit gewesen und später zum Hotel geworden sein.

Am andern Morgen ist unser Führer pünktlich bereit, und wir fahren sogleich im Jeep zur finca des Don Alfonso ab. Das Wetter ist herrlich, auf einem erst kürzlich angelegten Gemeindeweg, der durch Kartoffel- und Maisfelder zickzackt, geht die Fahrt schnell hinauf in die Morgendämmerung bis zu einem kleinen Plateau auf 3800 Meter Höhe mit dem Namen La Cueva. Hier hat unser Führer sein Gütchen, und hier erwarten uns auch die Maulesel. Zum erstenmal können wir jetzt einen Teil des Nevado-Massivs sehen: nicht sehr steile, flimmernde Schneehänge, die sich krass von den grünen Weideflächen abheben. Welche Freude, Schnee zu sehen! Von hier aus führt der Weg wieder abwärts und folgt dann einem kleinen Tal, an dessen Ende er aufhört. Hier steht nun diefinca von Don Alfonso, auf 3500 Meter Meereshöhe. Unser Führer belädt die Esel, und um g Uhr ist Aufbruch.

Jedoch schon nach einigen hundert Metern melden sich bei uns die ersten Zweifel an den Kenntnissen unseres Führers: Er scheint zu zögern, welcher Weg einzuschlagen ist, und wendet sich an einen Bauern, den wir glücklicherweise unterwegs antreffen. Also kennt er die Gegend doch nicht wie seinen eigenen Hosensack!

Wir kommen auf ein morastiges kleines Plateau und packen dann einen Steilhang an, an dessen oberem Teil schon die ersten Schneeflecken kleben. Kein Haus mehr weit und breit, und der Horizont ist auf allen Seiten von eindrücklichen Felswänden begrenzt. Nun sind wir wirklich im Gebirge. Das Wetter hat sich mittlerweile verschlechtert, leichter Regen hat eingesetzt. Wir plagen uns einen steinigen, schlecht markierten Pfad hinauf, der den Mauleseln allerdings nicht die geringste Mühe macht. Die Vegetation wird karger. Hier gibt 's kaum mehr Gras und keine frailejones ( zwei bis drei Meter hohe Pflanzen, übersät von goldenen oder silbernen Blüten; von weitem ähnelt ihre Silhouette einem Mönch -daher der Nameder Boden ist sumpfig. Ungefähr auf 4200 Meter verschwindet die Vegetation gänzlich, die Wegspuren verwischen mehr und mehr, und schliesslich marschieren wir auf einem riesigen Steinhaufen von ehemaligem Moränenmaterial, wo sogar die Maulesel ihren Trott verlangsamen. Ein ziemlich steifer Wind hat sich erhoben, die Regentropfen haben sich in Graupeln verwandelt. Es ist 14.30 Uhr. Der Höhenmesser zeigt 4450 Meter an ( später werden wir feststellen, dass diese Messung zu niedrig ist ), als sich vor uns unvermittelt ein Panorama öffnet, wie man es sich nicht herrlicher vorstellen kann: Zwischen den Wolken sieht man ein ungeheures Firnbecken von Gletschern und Schneefeldern, die mehrere Seen umgeben, deren Wasser grau scheint und von denen nach der Skizze des Geographischen Instituts der grösste die Laguna de la Sierra ist. Leider können wir uns nur schlecht orientieren, weil die Gipfel im Nebel stecken. Wie wir es schon im voraus befürchtet haben, beruhen die Kenntnisse unseres tapferen Führers bezüglich der Topographie dieses Gebietes auf blossen Vermutungen. Was er uns da erzählt, entspricht absolut nicht den Angaben auf der Skizze. Mit seinem Orientierungssinn ist es bestimmt nicht weit her, und sehr wahrscheinlich hat er — wie zweifellos die meisten seiner Mitbrüder dieser Gegend - noch nie einen Fuss auf einen Gletscher gesetzt, es sei denn auf den Rand eines Schneefeldes, wo seine Maulesel die Kunden abladen.

Aber, abgesehen davon, machen wir eine andere, merkwürdige Feststellung: Die Zahlen, die wir auf unserem Höhenmesser ablesen, sind um ein Beträchtliches kleiner als die entsprechenden Angaben auf der Skizze des Geographischen Instituts; deshalb können wir uns auch nur schlecht orientieren, denn wir werden leider erst nach unserer Rückkehr eine Erklärung für diese Erscheinung erhalten, indem ein Andenkenner uns darauf aufmerksam macht, dass die üblichen Höhenmesser - wie wir einen haben - oberhalb 4000 Meter Meereshöhe infolge verschiedener atmosphärischer Gegebenheiten ungeheuren Schwankungen unterworfen sind, die bis zwei- oder dreihundert Meter ausmachen können. So waren denn die Gipfel, die wir erstiegen, andere, als wir annahmen, und erst nachträglich haben wir genau rekonstruieren können, wo wir wirklich gewesen sind.

Da die Maulesel am Rand ihrer Kräfte sind, beschliessen wir, unser Lager aufzuschlagen, und zwar auf einer kleinen Sandbank, die uns zu diesem Zweck ideal scheint: Es ist der Grund eines ausgetrockneten Sees, wo wir wunderbar schlafen werden. Wir laden das Gepäck von unsern Tieren ab und entlassen unsern Führer, der uns am Mittag des kommenden Montags wieder hier an derselben Stelle abholen soll, und damit er es auch wirklich nicht vergisst, hüten wir uns, ihn jetzt schon auszuzahlen.

Der Aufstieg hat uns auf eine ziemlich harte Probe gestellt, und schon machen sich die ersten Auswirkungen der Höhe bemerkbar: kurzer Atem, Appetitlosigkeit, Kälte. Aber ein guter chi- lenischer Tropfen hilft uns wieder auf die Beine, so dass wir sogleich unser Lager einrichten können. Um 6 Uhr bricht ganz plötzlich die Nacht herein, ohne dass wir noch vorher die Berge in der Umgebung richtig hätten sehen können, es sei denn während kurzer Aufhellungen zwischen den Wolken hindurch. Unser morgiges Programm lautet: Tagwache bei Morgendämmerung, dann Aufbruch Richtung Gletscher und Berge im Osten des Lagers, um dieses Gebiet kennenzulernen und uns an die Höhe zu gewöhnen; übermorgen wollen wir dann den Pan de Azûcar, der übrigens viel südlicher liegt, als wir geglaubt haben, besteigen. Das ergibt natürlich eine viel längere Anmarschroute.

Trotz des Heulens des steifen Windes, der mit der Abenddämmerung aufgekommen ist und an unserm Zelt rüttelt, schlafen wir in kurzer Zeit ein.

Etwas vor 6 Uhr morgens stehen wir auf und werden beim Verlassen des Zeltes von einem ungewöhnlichen Panorama überrascht: Der Wind hat die Wolken vertrieben, der Himmel ist blau, wenn auch noch ein wenig bleich, und die Gletscher glitzern unter den ersten Strahlen der Tropensonne. Wir sind allerdings noch im Schatten und klappern mit den Zähnen; das Thermometer zeigt minus 5 Grad, aber während der Nacht muss es noch etwas tiefer gefallen sein. Endlich können wir alle Gipfel in der Umgebung sehen, und weil das Wetter es so gut mit uns meint, wollen wir uns nicht damit begnügen, nur auf den im Osten unseres Lagers gelegenen Gletscher zwecks Orientierung im Gelände zu gehen, sondern gleich eine Besteigung zu versuchen. Auf den ersten Anhieb können wir nicht einmal mit Sicherheit den Hauptgipfel dieses die Gletscher vor uns beherrschenden Massivs ausmachen, doch scheint uns eine Kuppel etwas höher als die andern. Versuchen wir wenigstens, uns ihm zu nähern! Wir beobachten den Gletscher aufs genaueste und legen eine Route fest; doch wird alles von der Qualität des Schnees abhängen: Bei Neuschnee wird es mühsam sein und der Gletscher ge- fährlich, weil die Spalten nicht sichtbar sind; wenn aber der Schnee trägt, wäre es möglich, dass wir einen Gipfel erreichen.

In aller Eile wird gefrühstückt, die Ausrüstung zusammengestellt und photographiert, und um 8 Uhr verlassen wir das Lager. Nach einem knapp halbstündigen Marsch über das Geröllfeld auf der linken Seite der Laguna de la Sierra kommen wir an den Gletscherrand. Die Schneegrenze liegt bei 4700 Meter. Und was für ein Glück! Der Schnee trägt wunderbar; er ist hart, und doch greifen die Sohlen so gut, dass wir ohne Steigeisen den Gletscher in Angriff nehmen. Die Hitze nimmt uns schon fast den Atem; das Thermometer klettert auf plus 30 Grad. Der Gletscher scheint nicht stark von Spalten durchsetzt zu sein — oder dann ist jedenfalls der Schnee so hart, dass er unser Gewicht aushält und die Spalten nicht zum Vorschein kommen. Wir steigen zum rechten Gletscherrand, möglichst nah an die Felsen, die zu unserer Linken emporfliehen. Doch es wird so steil, dass wir unsere Steigeisen anschnallen müssen; ich habe sie seit acht Jahren nicht mehr benützt. Was für ein Spass, sie wieder einmal an den Füssen zu spüren, sich wieder einmal als rechter Alpinist zu fühlen, nach so vielen Jahren! Da und dort geht der Schnee in lebendiges Eis über, doch greifen die Zacken der Steigeisen gut darin. Der Aufstieg ist nicht schwierig, und nach einer Stunde erreichen wir das Plateau, von wo aus wir den Weiterweg bestimmen wollten. Wiederum bläst ein scharfer Wind, der glücklicherweise etwas frische Luft bringt, so dass wir freier atmen können.

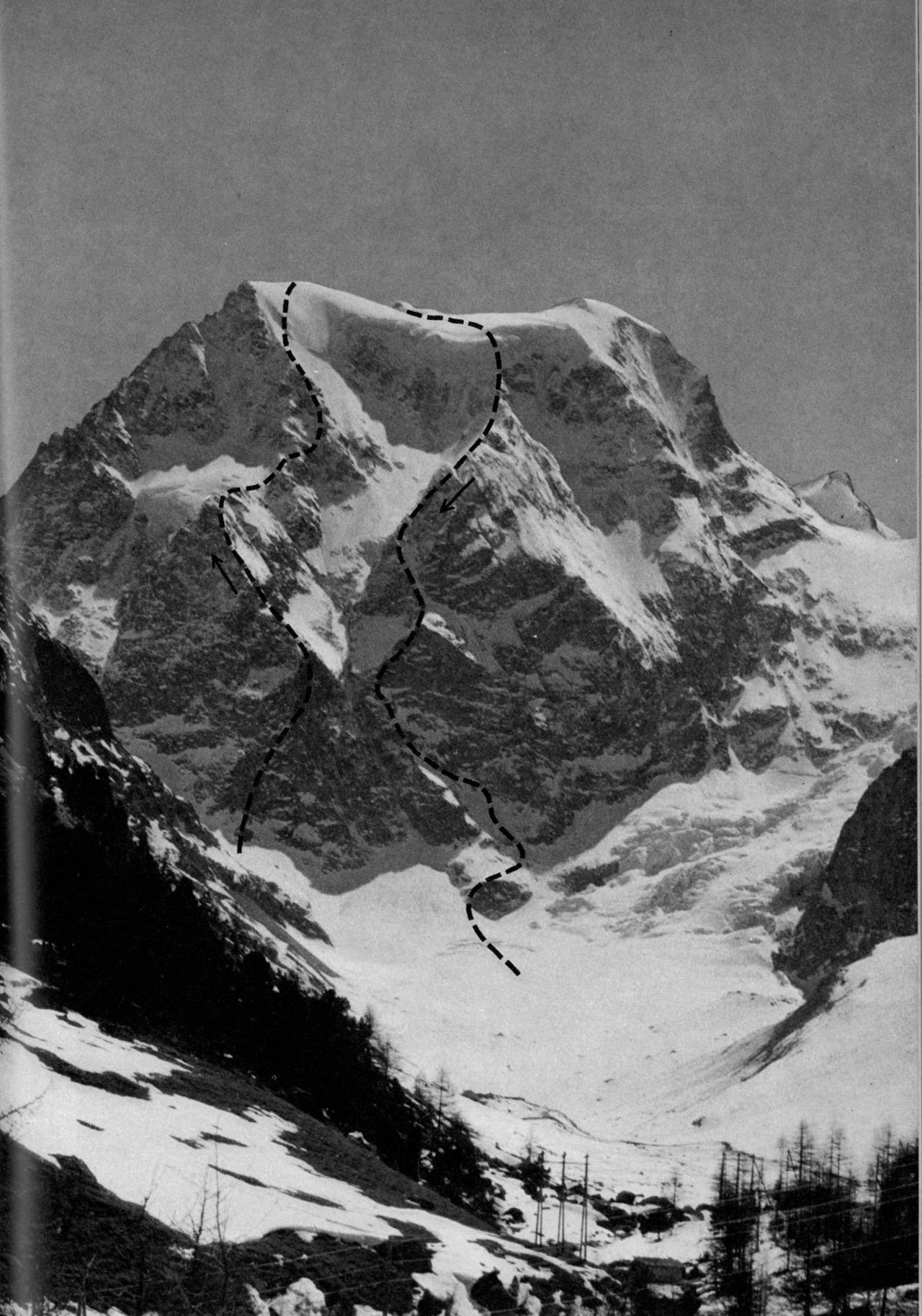

Die Aussicht ist grossartig: Im Westen sehen wir eine ganze Folge von Gebirgsketten, die erste rot, die zweite violett, die letzte am Horizont blau. Letztere muss die Zentralkordillere der Kolumbianischen Anden sein. In südlicher Richtung führt ein mit Wächten und riesigen Eiszapfen geschmückter Grat zum Gipfel, welcher nach unserer Meinung der Pan de Azûcar sein muss, dessen Nordabdachung mit eindrücklichen Séracs gespickt ist. Im Norden und Osten ziehen Der Mont Collon; die nach Arolla gerichtete Flanke ( N ) Photo: Kinette Hurni, Lausanne 1Kolumbianische Anden: die Laguna de la Sierra. Im Hintergrund links der Pico Daniel ( 524g m ) 2Der Pico Daniel, vom Lager ausgesehen sich die Schneefelder zu den Graten empor, die sich vom tiefen Blau des Tropenhimmels abheben.

Es wird Zeit, den Weiterweg zu bestimmen und unsern Durst zu löschen. Wir traversieren das Plateau bis zu seinem Südende und stehen dort vor einer tiefen Mulde, deren Sohle stark von Spalten durchzogen scheint, was uns veranlasst, auf ihrem Südhang wieder aufzusteigen. Das dauert dreiviertel Stunden, bis wir im Hintergrund der Mulde an einen Steilhang gelangen, von wo aus wir eine kleine Ebene zu erreichen hoffen und von dort aus dann einen der Gipfel. Der obere Teil des Hanges ist von einer ganzen Reihe horizontal verlaufender Spalten durchzogen. Das wird wohl der schwierigste Teil der Besteigung sein.

Der Aufstieg wird immer mühsamer: Wir überschreiten die Fünftausendergrenze. Der Hang ist steil, wir rücken langsam voran, schnaufen wie Greise und beschliessen, dabei zu zählen. Alle vierzig Schritte halten wir an, um nach Luft zu schnappen. Weiter oben können wir sogar nicht einmal mehr als zwanzig Schritte hintereinander machen! Wir schätzen die Entfernungen nach « Halten » ein: sechs « Haltestellen » bis zu diesem Hügel, zehn bis zu jenem Joch; zudem unterschätzen wir dabei jede Distanz. Doch auf dieser Meereshöhe ist diese Art der Fortbewegung sicher am besten!

So schaffen wir schliesslich den Hang, allerdings nur mit Mühe: Zu unserer Linken öffnen sich einige wenig einladende Spalten. Wo hindurch? Oben am Hang zeigt sich ein grosser Riss.

« Wollen wir oben oder unten durch? » « Oben! » entscheidet Jean.

Und er hat eine gute Eingebung gehabt; denn eine breite Schneebrücke erlaubt uns, fast den ganzen Spaltenbereich zu überqueren. Wir umgehen noch eine grosse Spalte und setzen den Aufstieg in einer kleinen, etwas weniger steilen Mulde fort. Endlich erreichen wir auch einen Pass, von dem aus wir die Nordseite des Cocuy-Massivs bewundern können. Die Aussicht ist beeindruckend: Wir stehen auf einer mächtigen Wächte und sehen, ohne uns zu weit vorzuwagen, in einen tiefen Abgrund hinunter. Vor uns erhebt sich ein Gipfel, der merklich höher ist als unser Pass; diesem folgen einige spitze Hörner mit felsigen, senkrechten Flanken, während ihre Westwände weniger steil und schneebedeckt sind. Die Wolken steigen aus den Amazonas-Ebenen empor und beginnen die Gipfel zu verhüllen. Sputen wir uns deshalb, um den höchsten Punkt zu erreichen, wenn wir noch etwas sehen wollen! Es kann nicht mehr sehr weit sein. Auf unserer Skizze ist zwar in diesem Gebiet kein Name eingetragen, doch werden wir nach unserer Rückkehr in Bogota erfahren, dass wir im Begriff waren, den Pico Daniel zu erklimmen, den höchsten Gipfel des südlichen Cocuy-Massivs. Nach einer letzten Anstrengung kommen wir keuchend über einen kleinen, sehr steilen Hang auf einen kegelförmigen, teilweise eisbedeckten Gipfel. Es ist eben Mittag. Wir befinden uns auf 5249 Meter Höhe. Ein Händedruck - ein Blick auf die senkrechten Wände, welche gegen Osten zu den Geröllfeldern und den einsamen Tälern abfall en - und wir steigen wieder ein wenig ab, um uns zu erholen und den Durst zu löschen. Die Wolken ziehen von Osten heran und beginnen schon den Gipfel zu verschleiern. Die Hitze ist wieder erstickend; doch wird das schöne Wetter nicht mehr andauern; denn auch im Westen ballen sich Wolken zusammen, und sie werden sich mit jenen vermengen, die über die Grate vom Gebiet des Amazonas her ziehen. Schon nach einer halben Stunde stecken wir im Nebel. Glücklicherweise haben wir gut sichtbare Spuren hinterlassen, so dass wir uns nicht verirren können. Tatsächlich kann—und das ist eines der Risiken bei Besteigungen in den Kolumbianischen Anden - der kleinste Unfall oder Zwischenfall sich verhängnisvoll auswirken. Eine Seilschaft ist absolut auf sich selbst angewiesen, und wenn man in Schwierigkeiten kommt, eilt keine Rettungsmannschaft zu Hilfe; hier gibt 's weder Gletscherpiloten noch Helikopter noch Rettungs-korps; wenn man zu zweit ist, darf man sich also keinen Schnitzer erlauben. Doch dieses Gefühl Der Pan de Azücar. Im Vordergrund: die Laguna de la Sierra Die Cerros de la Plaza ( 4957 m ), vom Grat zwischen dem Pan de Azücar und dem Pico Daniel aus gesehen Photos: François Petitpierre, Bogota An der Aiguille de la Mort ( Jura ) Photo: Maurice Brandt. La Chaux-de-Fonds der Einsamkeit und der Entfernung von allem und jeglichem, in dieser Unendlichkeit von Schnee und Eis, berauscht andererseits: zu siegen, ohne in Gefahr zu geraten...

Dicke Wolken drücken die Hitze zu Boden, der Schnee wird weich und damit der Abstieg beschwerlicher als der Weg bergauf; wir gehen vorsichtig, den Grund mit unsern Pickeln abtastend. Es gibt nämlich eine Menge verdeckter Spalten, was wir schon beim Anmarsch vermutet haben, und jetzt sinken wir wiederholt bis zu den Knien ein. Das macht uns unsicher — und froh, dass wir die Geröllhalde erreichen, die wir am Morgen verlassen haben. Es ist 3 Uhr nachmittags, und mittlerweile hat Graupelregen eingesetzt. Dadurch haben wir einigermassen Mühe, im Nebel den Weg zu unserem Lager zu finden. Dort angelangt, werfen wir uns, nachdem wir in Eile etwas gegessen haben, auf unsere Schlafsäcke zu einer wohlverdienten Siesta. Tatsächlich, die Höhe macht sich bemerkbar. Jedenfalls fühlen wir uns abgestumpft, und unsere Bewegungen sind unkoordiniert, so dass wir die doppelte oder dreifache Zeit für jegliche Verrichtung brauchen. Wir laufen umher, ohne etwas Gescheites zu tun, und sind wie betrunken. Zum Beispiel schnüren wir die Schuhe, und erst wenn wir damit fertig sind, bemerken wir, dass wir vergessen haben, vorher die Gamaschen anzuziehen. Dann geht 's wieder von vorne los. Und die Zubereitung einer Mahlzeit! Nachträglich schämt man sich fast, daran zu denken!

Trotzdem gelingt es uns schliesslich, ein warmes Essen zu kochen, und um 8 Uhr abends schlüpfen wir in die Säcke. Aber der Schlaf will nicht kommen. Das Gesicht brennt, obschon wir eine ganze Cremeschicht daraufgestrichen haben. Die Sandmatratze ist doch etwas hart, und die Muskeln schmerzen. Doch zu guter Letzt gewinnt die Müdigkeit die Oberhand, und als wir am nächsten Morgen um 6.30 Uhr erwachen, erreichen schon die ersten Sonnenstrahlen unser Zelt. Der Himmel ist ganz heiter, und ein Rauhreif liegt auf unserem Zeltdach und dem Boden ringsum. Das Thermometer zeigt minus 7 Grad; es muss also mindestens minus io gewesen sein während der Nacht. Doch kaum haben die Sonnenstrahlen unsern Lagerplatz etwas beschienen, klettert die Temperatur auf plus 30, während es im Schatten noch gefriert. Dieser Wechsel ist ganz krass hier, auf dieser Meereshöhe in den Anden!

Da das Wetter so strahlend ist, beschliessen wir, heute in eine andere Richtung aufzubrechen; doch ist es zu spät — und wir sind auch zu müde —, um den Pan de Azücar zu besteigen. Deshalb begnügen wir uns mit einem etwas näheren Gipfel, und zwar mit einem von jenen, welche den Grat säumen, der vom Pan de Azücar bis zum Pico Daniel führt. Um 9 Uhr verlassen wir das Lager und gelangen nach einem Marsch über das riesige Geröllfeld in einer guten Stunde an den Rand der Laguna del Pulpito. Von hier ist es noch eine halbe Stunde bis an die untere Gletschergrenze, welche auf der gleichen Höhe liegt wie diejenige des Firns, den wir gestern begangen haben: etwa auf 4700 Meter. Der Schnee trägt vortrefflich, und der Gletscher scheint weniger mit Spalten durchsetzt zu sein als der am Pico Daniel. Wir steigen hemdsärmelig gemächlich auf diesen sanften Hängen bei Sonnenschein bergan und erreichen um 13 Uhr einen Punkt des Grates ungefähr östlich der Laguna de la Sierra. Diese Gruppe kleiner, namenloser Gipfel erhebt sich zu einer Höhe von etwas über 5000 Meter. Dank dem Umstand, dass es heute viel weniger bewölkt ist als gestern, ist die Sicht auf die steil abfallende Ostflanke des Cocuy-Massivs frei. Der Ausblick ist unvergleichlich: Wir sehen eine Folge von schwarzen und blauen Graten, die sich im Wolkenmeer verlieren, das über den Ilanos ( Ebenen ) und dem Amazonas-Gebiet liegt. Im Südosten breitet sich unter uns die Laguna de la Plaza aus, und vor uns erheben sich die cerros ( Hügel ) mit demselben Namen. Wiederum berauscht uns dieses Gefühl der Einsamkeit, der Ferne, und wir wissen, dass wir die einzigen Menschen inmitten dieser Naturgewalten sind, die uns zu gehören scheinen.

Wir steigen auf dem gleichen Weg ab, am Fuss der eindrücklichen Nordwand des Pan de Azücar, die von Hängegletschern bedeckt ist und wo es von Seracbrücken donnert. Jetzt ist der Schnee weich, doch ist der Gletscher tatsächlich weniger offen als der am Pico Daniel. Wir kehren gemächlich zu unserem Lager zurück, wobei wir uns im übrigen auf dem Geröllfeld wieder einmal verlaufen. Es ist 16 Uhr. Wir sitzen da und schauen und schauen in diese grossartige Landschaft hinein - die Zeit wird vertan, wie jeden Abend.

Am folgenden Morgen muss uns der Führer mit seinen Mauleseln abholen. Er wird sicher zur vereinbarten Zeit da sein; darum machen wir uns um 13 Uhr auf den Abstieg nach La Cueva. Das Wetter ist jetzt miserabel; es regnet in Strömen, als wir um i 6 Uhr bei unserm Jeep ankommen. Wir haben unerhörtes Glück gehabt, erlaubte uns doch die Wetterlage, zwei Besteigungen unter den besten Bedingungen zu unternehmen. Diese paar Tage in der Schneeregion des Cocuy werden zu den schönsten Erinnerungen meines Lebens gehören.

Die nächste Nacht verbringen wir im gleichen kleinen Hotel von El Cocuy wie bei unserer Ankunft, und am Morgen machen wir bei wieder besserem Wetter eine Jeepfahrt in nördlicher Richtung. Von einem andern Dorf, nämlich von Güican aus, welches auf 2900 Meter liegt, kann man leicht den nördlichen Teil der Sierra Nevada del Cocuy erreichen. Eine im Bau befindliche Strasse öffnet den Zugang bis auf einen Tagesmarsch unterhalb der Gletscherregion, an deren Rand man sicher ebensogut ein Lager aufschlagen kann, wie wir es im südlichen Teil des Massivs gemacht haben. Wenn man diese herrlichen Schneegipfel sieht, welche sich aus dem Grün der Landschaft erheben - wie etwa die Pilze aus dem Boden —, lässt sich ermessen, welch unermessliche Freude die Besteigungen in dieser Region den Andenfreunden bescheren müssen.

Noch am gleichen Tag kehren wir nach Bogota zurück und bewundern wiederum die Grossartigkeit der Landschaft, der Berge und Täler, durch die sich unsere Strasse windet. Wir kommen noch einmal an den Dörfern mit dieser melancholischen, passiven indianischen Bevölkerung vorbei. Je näher wir der Hauptstadt rücken, desto bewusster wird uns die Tatsache, dass wir ein paar Tage lang ausserhalb der Zeit gelebt haben, in diesen einsamen, wilden Bergen ohne Jahreszeiten, im Lande der Nachfahren der Indianer, die heute noch so leben, wie ihre Ahnen es vor vierhundert Jahren taten, nur dass sie ihre ursprüngliche Sprache und ihre Tradition verloren haben. Sie wissen zweifellos nicht mehr, dass der Name Cocuy, den sie ihrem Nevado gegeben haben, in der Sprache ihrer Vorfahren « Morgenstern » bedeutete und dass dieser Nevado eine Göttin war, die ihr Schicksal bestimmte. Und vielleicht wären die Menschen hier nicht so traurig, wenn die Schönheit ihrer Berggipfel nicht aufgehört hätte, für sie ein göttliches Bildnis zu sein...

Für uns hiess es aber nun herauszufinden, wo wir wirklich genau geklettert waren; deshalb wandten wir uns nach unserer Rückkehr an Herrn Erwin Kraus, einen bekannten Anden-Spezialisten und den Mann, der die Anden sicher am allerbesten kennt. Gestützt auf unser exakt geführtes Tagebuch und unsere Photographien, bestätigte dieser uns, dass wir den Pico Daniel als Zweitbegeher erstiegen hatten. Die Erstbegehung hatten zwei Schweizer, die Herren Augusto Gansser und Georges-Henri Cuenet, im Jahre 193g gemacht, welche zu dieser Zeit in Bogota gewohnt hatten. Und was unsere Besteigung vom folgenden Tag betrifft, so sind wir vielleicht die ersten gewesen, die den Fuss auf diesen namenlosen Berg gesetzt haben. Jedenfalls waren wir recht stolz auf das, was wir erreicht hatten.

Übersetzung R. Vögeli