Schweizerische Mount-Everest-Expedition 1956

VON HANS GRIMM, WÄDENSWIL

Mit 5 Bildern Am Nachmittag des 5. März 1956 standen Jürg Marmet und ich draussen in Kloten mit unsern Angehörigen und Freunden. Es wurde uns in diesem Augenblick so recht bewusst, dass wir nicht irgendwohin fahren sollten, sondern dass es eine sehr ernsthafte Angelegenheit ist, in den Himalaya zu ziehen. Der Riesenvogel rollte hinaus auf die Startpiste, und die Motoren begannen auf Hochtouren zu laufen. Wenige Augenblicke später löste sich das Flugzeug vom Boden, und nach einem letzten Winken hinunter zur Terrasse des Aufnahmegebäudes begann das grosse Abenteuer.

Ende Januar hatte der Hauptharst der elfköpfigen Mannschaft: Wolfgang Diehl, Fritz Luchsinger, Ernst Reiss, Adolf Reist, Ernst Schmied und Hansrudolf von Gunten, die Schweiz verlassen und nach einer eindrücklichen Schiffsreise von Genua aus am 14. Februar 1956 den Hafen von Bombay angelaufen. An Bord der « Asia » befand sich auch der grösste Teil des Expeditions-gutes im Gewicht von zehn Tonnen.

Am 20. Februar 1956 verabschiedeten wir unsern Expeditionsleiter, Albert Eggler, und den Geologen Fritz Müller, die auf dem Luftweg nach dem Osten reisten, um die Kameraden in Jaynagar, nahe der nepalischen Grenze, zu treffen. Noch etwas später, am 29. Februar 1956, folgte dann unser Arzt, Edi Leuthold, ebenfalls mit dem Flugzeug nach.

Wir zwei Luftreisenden waren erst jetzt unterwegs, weil wir die Sauerstoffausrüstung, die verspätet fertiggestellt werden konnte, nachführen mussten. Dieses kostbare und wichtige Gas schaukelte bereits seit einigen Tagen auf hoher See und sollte am 14. März 1956 in Bombay eintreffen. Auf dieses Datum musste unsere Reise abgestimmt werden.

Die Alpen hatten wir bereits überflogen, Mailand lag unter uns, weiter ging 's in den Abend hinein. Es war nun ganz dunkel geworden; aus weiter Entfernung glänzten die Lichter von Athen. Mitten in der Nacht stiegen wir in Kairo aus. Die freundliche Swissair-Hostess wünschte uns noch alles Gute.Vor wenigen Stunden noch in der Heimat, verliessen wir die Maschine in einem andern Kontinent. Ägypten, eine gänzlich neue, rätselhafte Welt! Doch nicht lange konnten wir unsern Gedanken nachhängen; bereits hatte uns Herr Züblin von der Schweizer Gesandtschaft entdeckt und freundlich begrüsst. Es war ein beruhigendes Gefühl, in der fremden Umgebung in die Obhut eines Landsmannes genommen zu werden. Mit dem Auto fuhren wir nun der Stadt entgegen, die uns durch ihre Fremdartigkeit sofort gefangennahm.

Die folgenden beiden Tage blätterten wir ein wenig im herrlichen Buch der ägyptischen Geschichte. Memphis mit den alten Pyramiden, die Sphinx und die Pyramiden von Gisé, daneben die Pracht der wundervollen Moscheen liessen uns die erste Fühlungnahme mit dem Orient recht eindrücklich werden. Wir lernten aber auch die bakschischgierigen Dragomen kennen und konnten uns ihrer am Anfang kaum erwehren.

In der Nacht zum B. März 1956 benützten wir eine Constellation der BOAC zum Weiterflug nach Indien. Verloren sassen wir in der Abfertigungshalle des Flugplatzes. Eben hatte eine Swissair-Maschine als letztes Stücklein Heimat den Boden Afrikas verlassen. Der grauende Morgen hoch über der arabischen Wüste bleibt uns unvergesslich. Ein paar Stunden später setzte sich die Maschine in Bahrein am Persischen Golf zur Landung nieder. Glühend heiss brannte die Sonne auf die zementene Landepiste und liess uns erahnen, welche Temperaturen die folgenden Wochen bringen würden.

Bald ging 's wieder weiter über Karachi nach Indiens Hauptstadt Delhi, wo wir zu mitternächtlicher Stunde im Airport Palam eintrafen. Unser Gepäck wurde hier durch die indischen Zollbeamten sehr eingehend geprüft; da fand sich kein hilfreicher Landsmann mehr. Todmüde nach dem langen Flug und der teuflischen Hitze atmeten wir beide auf, als nach fast anderthalb Stunden der gordische Knoten der Zollschwierigkeiten sich endlich entwirrte. Unser persönliches Gepäck gab zu keinen Beanstandungen Anlass. Hingegen die verschiedenen Medikamente und Instrumente sowie vor allem die Expeditionsuhren, die wir im Sondergepäck mitführten, waren Steine des Anstosses. Zum Schluss erklärten sich die Inder bereit, das Expeditionsgepäck unter Verschluss zu nehmen.

In Delhi nahmen wir anderntags sofort Verbindung mit der Schweizer Gesandtschaft auf. Dankbar gedenken wir der grosszügigen Hilfe, die uns durch unsere Landsleute gewährt wurde. Die folgenden Tage kämpften wir den langwierigen, aber zum Schluss erfolgreichen Papierkrieg, der scheinbar unvermeidlich als erstes Hindernis von jeder Expedition überwunden werden muss.

Der Aufenthalt zog sich mehr und mehr in die Länge; er hatte dabei wenigstens das Gute, dass wir das Wunderland Indien etwas kennenlernen durften. Unglaublich schöne Tempelbauten, alte Forts, die herrlichen Moscheen und der einmalige Taj Mahal, Zeugen aus der Zeit der mächtigen Moguls. Wir weilten in Benares, am heiligen Fluss Ganges, das heute noch das Zentrum der gläubigen Hindus ist. Ein unermessliches Land, dicht bevölkert; mit seinen immensen wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben stellen sich der Regierung ungeheure Probleme. Schliesslich führte uns die Reise nach Bombay zur Übernahme des Sauerstoffes, der unterdessen im Hafen eingetroffen war.

Nun folgte als besonderes Vergnügen die Bahnreise von Bombay nach der Grenze Nepals, denn die kostbare Fracht musste von uns begleitet werden. Die Reisestrecke betrug mehr als 2000 km bei einer Schattentemperatur von ca. 39°. Einmal wurde unter anderm unser Gepäckwagen mitten in der Nacht abgehängt und auf der Station stehengelassen. Wir betrachteten es als orientalisches Wunder, dass wir zum Schluss nach mehr als viertägiger Fahrt, sogar mit aller unserer Fracht, am Bestimmungsort Jaynagar eintrafen. Auf alle Fälle schätzten wir es sehr, dass wir als Begleiter Naidu, einen rabenschwarzen, indischen Burschen aus dem Süden, bei uns hatten. Er war ein anstelliger und munterer Kerl, der dazu noch leidlich englisch sprach. Besonders diese Bahnreise liess uns immer wieder zum Bewusstsein kommen, dass hier im Osten den Dingen mit Gelassenheit und Ruhe entgegengetreten wird. Eine Erkenntnis, die für jeden Europäer äusserst heilsam ist. In Jaynagar, der Endstation der indischen Bahn, hatten unsere Kameraden, die anfangs März hier gewesen waren, unsere Zelt- und Marschausrüstung sowie einen genügenden Vorrat an Lebensmitteln zurückgelassen. Fünf Ochsenkarren, die mit je zwei indischen Ochsen bespannt waren, wurden vor allem mit Sauerstoff kisten beladen. Am späten Nachmittag des 25. März 1956 setzte sich unsere Kolonne langsam in Bewegung. Glücklicherweise hatte sich unser Abmarsch verzögert, denn die Hitze war fast unerträglich. Erbarmungslos brannte die Sonne. Das Thermometer zeigte 40° im Schatten! Wie dankbar waren wir jetzt für die Regenschirme, die von unsern Freunden vorsorglicherweise bereitgelegt worden waren. Der Weg führte uns die folgenden zwei Tage durch die östliche Ganges-Ebene, der Grenze Nepals und den Vorketten des Himalaya entgegen. Noch ist die Gegend topfeben, steppenähnlich, der Boden mit Sand bedeckt und mit spärlichem Gras bewachsen. Eine dichte Staubwolke war unser ständiger Begleiter. Abends waren wir jeweils von einer dicken Staubkruste überdeckt. Weit und breit nicht die geringste Erhebung. Es war ein guter Gedanke, hauptsächlich am Abend und am frühen Morgen zu marschieren und die heissesten Mittagsstunden unter schattenspendenden Bäumen in der Nähe eines Dorfes zu verbringen. Der Lauf des Kamlaflusses gab uns im allgemeinen die Marschrichtung. Wir be- grüssten es immer wieder freudig, wenn wir ans Wasser kamen, hatten wir dann doch die Möglichkeit zu einem erfrischenden Bad. Sobald Wasser in der Nähe war, zeigte sich eine üppige, tropische Vegetation. Die Siedlungen bestanden aus strohbedeckten Lehmhütten und erinnerten uns stark an Eingeborenendörfer in Afrika. Erstaunt, ja fast erschrocken, betrachteten uns die Bewohner, denn es war nicht alltäglich, dass fremde Sahibs hier vorbeikamen. In diesen Tagen wurde ein wichtiges Hindufest, der « Holy », gefeiert. In seiner äussern Erscheinung war dieses Fest am ehesten mit unserer Fasnacht vergleichbar. Die Leute beschmierten sich gegenseitig mit bunten Farben, sangen, musizierten und tanzten.

Unsere Karrenkolonne zog quietschend und knarrend durch die Vollmondnacht. Dösend hockten die Ochsentreiber auf ihren Fahrzeugen. Sofort wurden sie aber lebendig, wenn wir uns den Siedlungen näherten, wo an lodernden Festfeuern bunte Gestalten zu einer fremdartigen Musik von ganz eigenem Rhythmus tanzten.

Unbarmherzig vertrieb am nächsten Morgen die sengende Sonne den nächtlichen Spuk. Ab und zu luden uns die Ochsentreiber durch Gebärden ein, auf den Karren Platz zu nehmen. Wir hielten es aber jeweils nicht lange aus, denn das Schütteln und Rütteln war sehr unangenehm, und bald zogen wir das Marschieren wieder vor.

Nachdem wir am zweiten Marschtag den Kamla wieder überschritten hatten, setzten wir uns in der Ortschaft Tahlana auf einem mit herrlichen Mangobäumen bestandenen Dorfplatz zum ausgedehnten Mittagshalt nieder. Bald verschwanden die Karrenführer, denn sie waren hier zu Hause. Mittlerweile hatte Naidu, der während der drei ersten Marschetappen mit uns war, eine einfache Mahlzeit bereitet. Der männliche Teil der Dorfbevölkerung fand sich nun ein und sah uns nicht nur in die Teller, sondern sogar in den Mund hinein.

Während wir noch durch den Terrai-Gürtel, die Fiebertropen Indiens, marschierten, hatten unsere Kameraden mit ihren 350 Kulis und 22 Sherpas Namche Bazar und das Kloster Thyangboche erreicht. Noch wussten wir nicht um ihre Schwierigkeiten, als wir am Vormittag des 27. März 1956 Chisapani ( Kaltwasser ) erreicht hatten. Hier fand die abenteuerliche Karrenfahrt ihr Ende.

Nun waren wir wieder an das Ufer des Kamla getreten, wo er durch einen markanten Einschnitt in der Hügelkette in die Ebene austritt. Auf einer Wiese, direkt am Fluss gelegen, erwarteten uns 80 Träger und zwei Sherpas, Kamilama und Pa Norbu. Während sich der erste um die Kulis kümmerte, leistete der zweite als Koch gute Dienste. Diese Menschen waren alles Angehörige des Sherpavolkes, ein Volksstamm, der Jahrhunderte zuvor aus dem Tibet ausgewandert war und sich am Südabhang des Himalaya angesiedelt hatte. Die Leute unterscheiden sich ganz wesentlich durch Brauchtum und Sitten, vor allem aber durch die Religion, von den Südnepalen und Indern. Sie sind Buddhisten, während die Südnepalen der Hindureligion angehören. Ihr fröhliches, aufgeschlossenes Wesen und ihre unbeschwerte Art machte sie uns sofort sympathisch. Immer waren sie hilfsbereit und gut aufgelegt. Von Anbeginn hatten wir unsere Freude an ihnen und fühlten uns in ihrer Mitte wohl. Pa Norbu war wie eine gute Mutter um uns besorgt und liess es an nichts fehlen.

Schon kurz nach unserer Ankunft wurde emsig gearbeitet. Unser Anmarschzelt wurde aufgestellt. Pa Norbu hatte rasch eine Kochstelle eingerichtet und mit der Zubereitung des Essens begonnen. Kamilama entlud mit Hilfe der Kulis die Karren und sortierte die verschiedenen Lasten. Kurz und gut, es entstand ein fröhliches Lagerleben, und bald war alles für den morgigen Abmarsch bereit. Wir verabschiedeten nun Naidu, der mit den Ochsenkarren nach Jaynagar zurückkehrte.

Am nächsten Morgen waren wir schon recht früh munter, und nun wurden Zelte und Kochstellen abgebrochen. Für unsere Verhältnisse unendlich langsam, machte sich die Kolonne marsch* bereit. Nicht nur Männer und Burschen, nein, ganze Familien waren zum Trägerdienst angetreten. Wir stellten während der folgenden Marschtage immer wieder fest, dass die Sherpani-Frauen ausserordentlich ausdauernd und zäh sind.

Bald stieg der Weg steil an, dann wand er sich wieder einem tief eingeschnittenen Flussbett entlang. Nach Ankunft am Etappenziel wurden von den Trägerinnen und Trägern die Feuerstellen errichtet, und wenig später flackerten lustig die Feuerchen. Unser Koch, Pa Norbu, stellte mit seinen Gehilfen das Zelt auf, und kurz darauf ertönte das beliebte « Sahib, tea ready ». Eine schmackhafte Mahlzeit, meist aus Landesprodukten bestehend, war bald bereit. Langsam senkte sich der Abend über den Lagerplatz. Am ersten Abend erhob sich ein Tumult vor unserm Zelt. « Sahib, snake-bite, snake-bite! » Meistens pflegten die Träger barfuss zu gehen. So war unser Küchengehilfe beim Wasserholen auf eine Kobra getreten. Glücklicherweise hatten wir uns in Bombay Schlangenserum beschafft. Bei Kerzenlicht schnitt ich die Bisswunde auf, während Jürg Marmet die Serumspritze bereitmachte. Nach der Injektion verloren sich die Krämpfe bald. Zu unserer grossen Verwunderung hatte der Bursche am nächsten Tag bereits seine Last wieder aufgenommen und marschierte in der Kolonne mit. Nur mit Mühe konnte ich ihn überzeugen, dass er wenigstens einen Tag lang nicht tragen sollte. Dies war uns ein Beweis, wie tapfer und zäh diese Leute im Ertragen von Strapazen und Schmerzen sind.

Mit einem Monat Verspätung war der Sauerstoff in Genua verschifft worden. Wir gaben uns deshalb Mühe, die verlorene Zeit so gut wie möglich wieder einzuholen. Wir überwanden täglich die anderthalbfache Wegstrecke, die das Gros der Expedition zurückgelegt hatte. Unerhörten Eindruck machte uns die Terrassenlandschaft, durch die uns der erste Teil der Marschroute führte. Diese Terrassen waren mit Reis und weiter oben mit Mais bepflanzt. Während zwei sehr langen Tagesetappen zog sich der schmale Pfad über die immer höher werdenden Vorberge Nepals. Diese Gegend hatte viel Ähnlichkeit mit dem Jura. Bereits nach drei Marschtagen befanden wir uns am Ufer des Sun Kosi, eines wilden Gebirgsflusses, der seine Wasserwogen durch das tief eingeschnittene Tal wälzte. Mit Hilfe von zwei mächtigen Einbäumen setzten wir über das Wasser. Unermüdlich wurden die Schiffe hin und her gerudert, bis die ganze Kolonne das andere Ufer erreicht hatte. Weiter führt der Marschweg durch eine fremde, aber wunderschöne Welt. Mächtige Rhododendronbäume mit roten, weissen und lilafarbigen Blüten säumten den Pfad. Alle Arten von Orchideen wetteiferten mit den grossblütigen Magnolien in einzigartiger Pracht. Oft kam es uns vor, als wanderten wir durch einen herrlichen Park. Riesige, buntfarbige Schmetterlinge gaukelten über den Weg, und munter zwitschernde, schillernde Vögel belebten Baum und Strauch. Immer musste wieder eine neue Vorkette überquert werden. Die Marschetappen wurden anstrengender, denn an den folgenden Tagen mussten mehrere über 3000 m hohe Pässe überquert werden. Oft fragten wir uns, wann wir denn endlich den Himalaya sehen würden. Erst hinter Thare standen wir an einem strahlenden Morgen gebannt und hingerissen vor der gewaltigen Kette des Hochhimalaya. Es war ein unvergesslicher Augenblick, der in unsern Herzen das Feuer der Begeisterung entfachte.

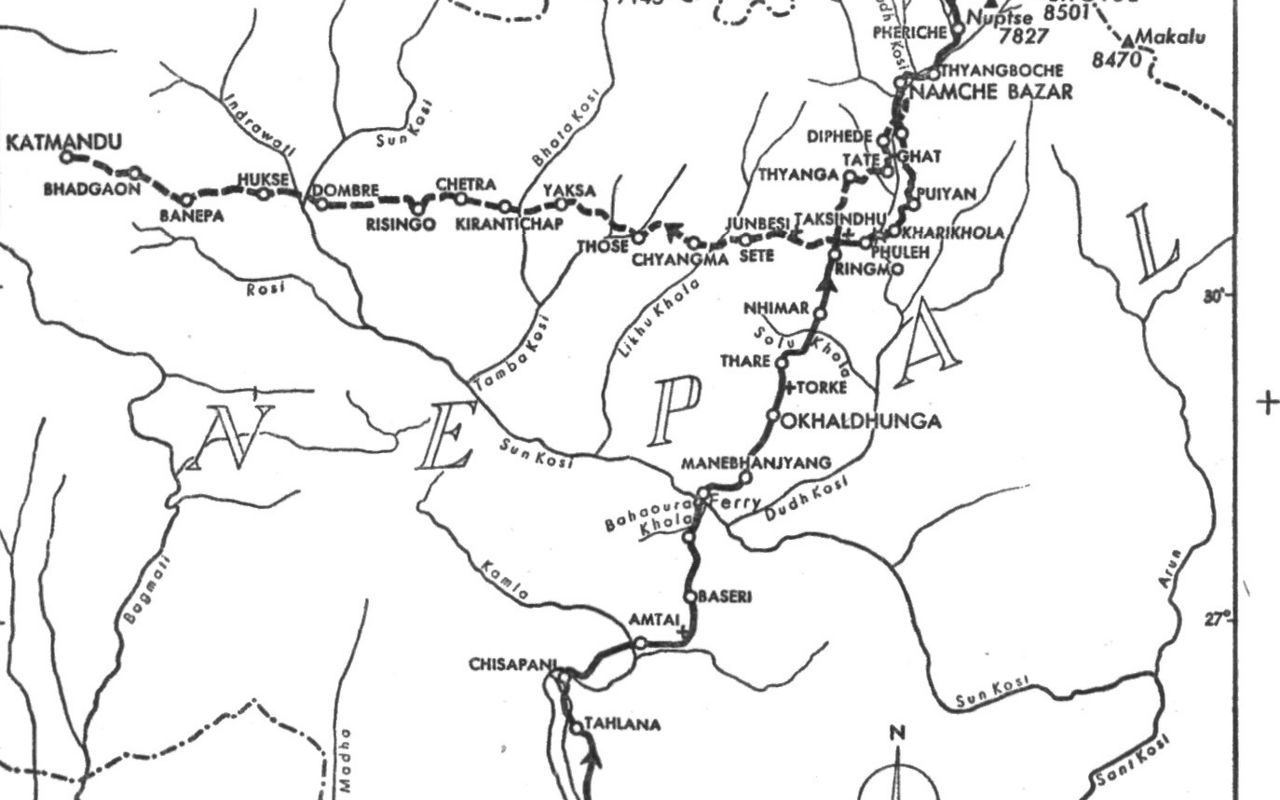

Doch wurde leider unsere Freude nur zu bald durch die bestürzende Mitteilung, dass unser Kamerad Fritz Luchsinger im Kloster Thyangboche an einer Blinddarmentzündung erkrankt sei, gedämpft. Man sah es dem Läufer, der uns diese Nachricht überbrachte, an, dass auch ihm dieses Unglück, das die Expedition betroffen hatte, naheging. Traurig und niedergeschlagen berieten Jürg und ich über die zu treffenden Massnahmen, damit wir unserm Freund wirksame Hufe bringen könnten. Da wir verschiedene nötige Medikamente und Instrumente in unserer Kolonne mitführten, kamen wir überein, dass Jürg das Gros der Kolonne weiterführen solle, damit ich mit Pa Norbu und vier Kulis unserm Arzt, Edi Leuthold, zu Hilfe eilen konnte. Beschleunigt vollzog ich deshalb den Weitermarsch und legte an den folgenden beiden Tagen fast die doppelte Strecke zurück. Mit grosser Freude konnte ich feststellen, dass Pa Norbu und die Kulis das Menschenmögliche taten, um rasch vorwärtszukommen Immer wieder stelle ich mir die bange -t- Übersichtskarte Frage, wie es wohl Fritz gehe, immer hoffend, dass sich noch alles zum Guten wenden möge. Zum grossen Glück ging unsere Hoffnung in Erfüllung. Am Morgen des dritten Tages kam uns wieder ein Bote entgegen, der die freudige Nachricht überbrachte, dass es Sahib Luchsinger wieder besser gehe. Endlich konnten wir wieder aufatmen, und der auf uns lastende Druck verschwand. Ich schaltete nun einen Ruhetag ein und wartete auf Jürg mit der Kolonne. Fröhlich und guten Muts zog nun die ganze Kolonne wieder gemeinsam weiter. Buddhistische Steinzeichen, Manimauern mit eingeritzten Gebetsformeln wurden immer häufiger; auch gehörten die fast vor jedem Hause freundlich wehenden, weissen Gebetsfahnen zum typischen Dorfbild der Sherpasiedlungen. Immer näher rückten wir Namche Bazar. Man merkte es den Trägern an, dass sie sich ihren heimatlichen Gefilden näherten, denn sie marschierten immer schneller. Freundlich wurden wir in allen Sherpadörfern empfangen und freigiebig mit Kartoffeln, der Frucht des Landes, sowie mit Chang, einer Art Reisbier, bewirtet. Man sah es der Bevölkerung förmlich an, dass wir ihnen willkommen waren. In Namche Bazar endlich waren wir bevorzugte Gäste der Inder, die hier die Radiostation der Regierung bedienten. Aber die freudigste Überraschung war für uns, dass wir per Funk mit unserm Fritz Luchsinger und mit Edi Leuthold sprechen konnten. Oberhalb Namche schlugen wir unser Lager auf.

Am nächsten Tag ging unser Weg, herrliche Aussicht bietend, der linksseitigen Tallehne entlang, dem bewaldeten Bergrücken entgegen, auf dessen Höhe das Kloster Thyangboche gelegen ist. Immer wieder verlangsamte sich unser Schritt, wir hielten an und konnten uns kaum sattsehen an der herrlichen Pyramide der Ama Dablam. So erreichten wir schliesslich am frühen Nachmittag nach herrlichem, beschwingtem Wandern die Anhöhe des Klosters und wurden von unserm lieben Fritz empfangen. Es war ein gutes und beruhigendes Gefühl, ihn wieder gesund und munter vor uns zu sehen. Bald gesellte sich auch Edi Leuthold zu uns. Nach langem, gegenseitigem Erzählen beschloss ein fröhlicher Abend, der Edis Laute lange nicht zur Ruhe kommen liess und unsere Stimmbänder bis zur Heiserkeit beanspruchte, den ereignisreichen Tag.

Unsere Kameraden hatten in Thyangboche eine kummerreiche Zeit erlebt. Vor allem wurde unser Arzt, Edi Leuthold, auf eine harte Probe gestellt. Der erkrankte Fritz Luchsinger hatte alle Zeichen einer ausserordentlich schweren Blinddarmentzündung. Sollte man zur Operation schreiten? Das war die bange Frage, die sich unser Arzt fast Tag und Nacht stellen musste; denn er wich in jenen schlimmen Tagen kaum vom Bett seines Patienten. Das Krankenlager konnte im Kultraum eines Lamas den Örtlichkeiten entsprechend gut eingerichtet werden. Die buddhistischen Mönche nahmen grossen Anteil am kranken Sahib Fritz. Sie unterliessen es nicht, Tag und Nacht für ihn zu beten.

Da im Bereich des Klosters aus religiösen Gründen kein Blut messen darf, richtete Leuthold mit Hilfe der Kameraden in einem Stall einen provisorischen Operationsraum ein, um für alle Fälle gerüstet zu sein.

Gegen die Operation sprach vor allem die grosse Höhenlage des Klosters ( 4000 m ). Über Operationen in dieser Höhe hat man keine Erfahrungen. Dazu kam das Fehlen von Medizinalsauer-stoff, ohne den sicher kein Eingriff gewagt werden durfte. Der Sauerstoff befand sich ja in unserer Kolonne ( Marmet-Grimm ) Es ist deshalb sicher, dass Edi Leuthold richtig entschieden hatte, wenn er der Entzündung auf konservativem, medikamentösem Weg zu Leibe rücken wollte. Langsam führten seine aufopfernde Pflege und die robuste Konstitution des Patienten zum Ziel. Nach einer gewissen Zeit war nicht einmal mehr ein örtlicher Befund festzustellen.

Glücklicherweise hörten wir erst später, dass dieser Krankheitsfall, durch eine Sensationspresse aufgebauscht, zu wilden Diskussionen in der Heimat geführt hatte. Die erfolgreiche Teilnahme des Patienten an der Besteigung des Lhotse war für unsern Arzt die Bestätigung, dass er richtig gehandelt hatte.

Auf der herrlich gelegenen Klosterwiese stand unser Zelt, und nach erquickendem Schlaf wurde der nächste Tag zur Retablierung ausgenützt. Immer wieder bewunderten wir die pittoreske Lage des Klosters. Der Ort ist von John Hunt als der schönste der Welt bezeichnet worden, vielleicht etwas überschwenglich. Aber dennoch, der Ort ist wundervoll! Die folgenden Tage benützten wir, um in der Umgebung des Klosters Trainingstouren auszuführen, die uns für die grossen Höhen vorbereiten sollten. Noch recht mühsam kam uns die Besteigung der leuchtenden Fünfeinhalbtausender vor, und wir fragten uns im geheimen, wie das wohl werden sollte, wenn uns bereits diese « geringe » Höhe Beschwerden machte. Als Ausgangspunkt für Trainingstouren ist das Kloster besonders gut gelegen, da es doch bereits auf einer Höhe von ca. 4000 m liegt.

Vier Tage später zogen wir mit unserer Kolonne weiter, begleitet von Fritz und Edi. Eine weitere Trainingstour, die wir von Pheriche aus, das einen Tagesmarsch hinter Thyangboche ge- legen ist, gemeinsam unternahmen, führte uns nochmals auf einen Gipfel von 5500 m. Immer näher rückten nun Everest und Lhotse. Der folgende Tag sah uns auf der 5000 m hohen Yak-Alp Lobuje, die uns mit ihrer eigenartigen Flora unvergesslich bleibt. Bald hörte aber jede Vegetation auf. Über Moränen und Eisfelder marschierten wir dem Khumbugletscher und dem Basislager entgegen. Dort kam man uns mit grosser Begeisterung entgegen, froh über das Wohlbefinden unseres Kameraden, dankbar aber auch, dass der Sauerstoff, dieses wichtige Lebenselixier in grosser Höhe, schon angelangt war. Das Lager war bereits recht gut ausgebaut, und mit Steinen belegte Wege verbanden die einzelnen Zelte miteinander. Ein aus Stein gebautes Sahib-Haus stand kurz vor der Vollendung. Etwas erhöht hatte Fritz Müller, unser Wissenschafter, seine Apparate aufgestellt, um Wind-, Niederschlags- und Temperaturmessungen auszuführen. Ja, das Basecamp sah recht wohnlich aus, und wir fühlten uns dort sofort heimisch. Doch sollte uns wiederum nicht des Lebens ungemischte Freude zuteil werden; unsern Freund Wolfgang Diehl trafen wir krank im Zelt. Mit einer schweren Erkältung kam er von einer Trainingstour, die er mit Hansruedi von Gunten unternommen hatte, zurück und bekam wenig später hohes Fieber. Edi Leuthold, der mit uns gerade eingetroffen war, stellte eine akute Lungenentzündung fest. Wieder beschlich uns die drückende Sorge um einen kranken Kameraden; denn eine Lungenentzündung in grosser Höhe bedeutet eine sehr ernste Angelegenheit. Wir hätten uns nicht träumen lassen, dass der eben ins Basislager transportierte Sauerstoff am Krankenlager unseres Freundes den ersten Einsatz finden sollte. Aber auch dieser Krankheitsfall wendete sich zum Guten, Wolfgang Diehl erholte sich langsam, aber stetig. Er war bis zur Besteigungsphase wieder hergestellt und leitete als umsichtiger und verantwortungsbewusster Chef den Nachschub in die Hochlager.

Unsere Kameraden waren aber nicht untätig gewesen. Sie hatten den berüchtigten, 800 m hohen Eisfall, der in seiner Wildheit und Zerrissenheit abweisend, ja geradezu abschreckend wirkt, gangbar gemacht und bereits den Durchschlupf zum Khumbukessel gefunden. Ein hartes Stück Arbeit, das grosse Bewunderung abringt, denn die Kameraden waren erst vor einer Woche, am 7. April 1956, hier eingetroffen.

Die Stimmung im Basislager war sehr gut, und ein tiefblauer Himmel wölbte sich über die herrliche Gebirgswelt. Ein paar Ruhetage brachten uns Gewöhnung an die Höhe. Tagsüber wurde geschrieben und retabliert. Der Aufenthalt in den Moränenblöcken war dank der warmen Sonne recht angenehm. Bald kam der Tag, da auch wir unsere Arbeit am Berg aufnehmen konnten und erstmals durch das Labyrinth des Eisabbruches aufstiegen. Eindrücklich wurde uns die Gefährlichkeit dieser Partie des Aufstieges vor Augen geführt, und es wurde uns bewusst, dass wir uns glücklich schätzen durften, wenn alle Teilnehmer dieses Spaltengewirr und Eischaos heil und ganz überwunden haben würden. Jeden Tag stiegen Trägerkolonnen durch diese gefährliche Zone auf, um das nötige Material in die Hochlager zu bringen Immer wieder mussten die Geländerseile und Eisstufen verlegt und Leitern, die über die Spalten halfen, an andere Plätze transportiert werden. Oft fanden wir am nächsten Tag die Spuren durch Eislawinen verschüttet. Wir liessen nichts unversucht, um die Passagen so gut als möglich zu sichern. Oft wurden drohende Séracs und Eistürme gesprengt. Fanions bezeichneten den Weg, damit er auch ohne Mühe bei Nebel und Schneefall gefunden werden konnte.

Das Vorschieben des Materials ging planmässig vorwärts. Das Lager III, das auch als vorgeschobenes Lager dienen sollte, wurde nun eingerichtet. Mehr als viereinhalb Tonnen Material wurden hier benötigt. Dieses auf 6500 m erstellte Lager bot den grossen Vorteil, dass wir beim Vorstoss zu den Gipfeln nicht auf das Basislager angewiesen sein würden. Hier waren wir rings von den hohen Bergen eingeschlossen; der Nuptse begrenzte die linke Seite des Kessels, der Everest lag rechts, und den Talabschluss bildete die steile, vergletscherte Flanke des Lhotse mit seinem finstern, felsigen Gipfelaufbau.

Pausenlos wurde Tag für Tag Material hinaufgeschafft. Unermüdlich passierten die Trägerkolonnen den Eisbruch. Die Gefahren waren aber nicht vorbei, als Lager II erreicht war, denn der Weg zum Lager III, der nahe der Nuptseflanke vorbeiführte, war ständig durch Eisschlag bedroht, und die vielen herumliegenden Eisblöcke mahnten zur Vorsicht. Man tat gut, diese Strecke möglichst schnell hinter sich zu bringen. Später verlegten wir dann den Aufstiegsweg näher gegen die Everestflanke. Richtig wohnlich war nun Lager III geworden. Im Messezelt, das uns als Aufenthalts- und Essraum diente, hatte Ernst Schmied auf der einen Längsseite Kisten mit Proviant aufgestapelt, so dass wir jeweils nach ausgebreiteter Menukarte unsere nächste Mahlzeit bestimmen konnten. Wirklich ein umsichtiger Verpflegungschef! Ein weiteres Messezelt war das Reich unseres Kochs, Thundu. Er hatte bereits an vierzehn Expeditionen teilgenommen und verfügte daher über die nötige Erfahrung mit Kochtöpfen.

Dieses Lager war so gut eingerichtet, dass wir immer gerne von der Arbeit in der Lhotseflanke abstiegen. Erstaunlicherweise erholten wir uns hier immer recht gut, trotz der relativ grossen Höhe.

Auch weiterhin waren uns Wetter und Umstände gut gesinnt, so dass wir rasche Fortschritte machten. Lager IV auf einer ausgesprochenen Gletscherterrasse auf ca. 7000 m und Lager V hoch oben in der Lhotseflanke wurden ausgebaut und eingerichtet. Jeden Abend wurde durch das indische Radio für unsere Expedition ein Wetterbericht durchgegeben. Der Bericht wurde mit dem im Basislager stationierten Empfangsgerät entgegengenommen und durch den Funk, mit dem die einzelnen Lager verbunden waren, in die Hochlager durchgegeben. Nachdem Lager VI eingerichtet und Lager V seit einiger Zeit gut ausgebaut war, wurde uns die missliche Nachricht übermittelt, dass der Vormonsun bereits eingebrochen sei. Der frühe Monsuneinbruch hätte unsere Pläne vereiteln können, und missmutig betrachteten wir die ziehenden Wolken am Himmel. Sie verhiessen nichts Gutes. Ernst Reiss und ich befanden uns im Lager V, als die unangenehme Meldung eintraf. Auf dem Fusse folgte auch die Bestätigung durch massiven Schneefall und Nebeltreiben. Immer wieder mussten wir feststellen, dass es tatsächlich schneite und dass sich das Wetter nicht bessern wollte. Trüb und düster ging der Mittag vorbei.

Am frühen Nachmittag stiegen unsere Kameraden Fritz Luchsinger und Ernst Schmied vom Lager VI ab, und auch sie waren in gedrückter Stimmung. Es schneite und schneite weiter. Wir sassen im Zelt beisammen und berieten die Lage. Es schien aussichtslos, in der Lhotseflanke zu bleiben. So kamen wir dann überein, gemeinsam abzusteigen und die Lager VI und V zu räumen. Still und beträchtlich fiel der Schnee, und nur mit Mühe fanden wir den Weg zum Lager IV. Die Spuren waren durch den Schnee und Wind verwischt.

Apathisch und mit gesenkten Köpfen stiegen auch die Sherpas ab, und wir mussten doppelt vorsichtig sein, denn wir wollten mit aller Anstrengung ein Unglück verhüten. Im letzten Moment konnten Ernst Reiss und ich den stürzenden Sherpa, der in der Mitte unseres Seiles ging, halten. Bald darauf erreichten wir über die letzten Steilabstürze, wo die Schritte durch fixe Seile gesichert waren, das Lager IV. Nach kurzer Rast stiegen wir in mehligem Schnee bei hereinbrechender Nacht weiter gegen das Lager III ab. Dort trafen wir in tiefster Dunkelheit ein.

Im Messezelt fanden wir uns zum Essen zusammen und tauschten unsere Eindrücke aus und trösteten uns gegenseitig, indem wir uns Hoffnungen auf besseres Wetter machten. Die folgenden Tage brachten aber keine Änderung; jeden Tag neuen Schneefall und Nebeltreiben. Trotzdem wurde unentwegt dafür gesorgt, dass das Material aus dem Basislager und vom Lager I und II nach dem Lager III nachgeschoben wurde.

Am Morgen des 15. Mai sah das Wetter nicht besonders gut aus. Trotzdem stieg Ernst Schmied an diesem Tag zum Lager V auf und bereitete erneut eine gute Spur vor. Von Gunten und Reist befanden sich im Lager IV und beabsichtigten am 16. Mai bis zum Lager VI die Route zu öffnen. In dieser Nacht vom 15. auf den 16. Mai tobte wiederum der Sturm und verwehte sämtliche Spuren vom Lager IV zum Lager V.

Reist und von Gunten hatten deshalb erneut die Strecke zu spuren. Sie fühlten sich aber im Lager V noch sehr frisch, so dass sie nach kurzer Rast den Weg durch die Firnkehle zum Lager VI fortsetzten. Noch hatten die beiden nicht genug! Sie stiegen über die verschneiten Felsen weiter zum höchsten Punkt des Genfersporns und erreichten an diesem Tag einen Punkt, der knapp Anstiegsroute an der Achttausendmetergrenze liegt. Ein schöner Erfolg war erzielt worden. Rasch kehrten sie zum Lager V zurück, wo unterdessen Reiss und Luchsinger eingetroffen waren. Auch in dieser Nacht setzte heftiger Wind ein, so dass man annehmen musste, dass die Spuren erneut verweht würden. Tatsächlich kam es dazu, dass die beiden Unermüdlichen, Reist und von Gunten, am 17. Mai nochmals an die Spurarbeit mussten. Reiss und Luchsinger folgten ihnen unmittelbar nach. Das kleine Zelt des Lagers VI war vollständig unter dem Schnee begraben; die beiden selbstlosen Spurmänner schaufelten nun auch noch das Zelt frei, während Luchsinger und Reiss die Seilwinde einrichteten, die wir zum Materialtransport in der Lhotseflanke aus der Heimat mitgenommen hatten. Später stiegen dann von Gunten und Reist ins Lager V ab.

Der 18. Mai brachte herrliches Wetter, aber sehr tiefe Temperaturen. In der Höhe wehte ein heftiger Wind, und immer wieder zogen Wolkenfetzen und Schneestaubfahnen vor der Lhotseflanke vorbei. Unsere Kameraden Fritz Luchsinger und Ernst Reiss hatten im Lager VI übernachtet. Immer wieder blickten wir hinauf, um festzustellen, ob sich unsere Freunde gegen den Lhotse bewegen würden. Endlich, etwa um 10 Uhr, sahen wir sie das ausgesprochene Schneeband, das aus der Gegend des Genfersporns zum Lhotsecouloir hinüberführt, traversieren. Langsam, Schritt für Schritt, kamen sie vorwärts. Man konnte sich leicht vorstellen, dass sie gegen den Sturm kämpfen mussten. Rasend schnell zogen Wolken in der Höhe; die Wut des Sturms hatte sich eher noch verstärkt. Die Kameraden hielten nun an. Lange blieben sie am gleichen Platz. Im Lager III hatten alle Beobachtungsposten bezogen und rissen sich gegenseitig den Feldstecher aus der Hand. Beängstigend lange kamen die beiden oben nicht vorwärts. ( Später stellte sich dann heraus, dass der Schlauch für die Sauerstoffzufuhr an der Maske von Fritz Luchsinger eingefroren war und in mühsamer Arbeit wieder aufgetaut werden musste. ) Endlich, nach bald einer Stunde, setzten sie sich wieder in Bewegung und strebten dem Couloir zu. Dort waren sie unsern Blicken entschwunden. Dafür waren sie wohl im Couloir vor dem heftigen Wind geschützt und konnten unter bessern Verhältnissen vorwärtskommen Was werden ihnen in der Rinne für Schwierigkeiten warten? Werden sie mit den Hindernissen an diesem unbekannten Berg fertig werden? Diese Fragen trieben uns immer wieder aus dem Zelt, und wir spähten aufwärts gegen den abweisenden Lhotse. Doch konnten wir sie nicht entdecken, denn die steile Rinne konnte auf der ganzen Länge nicht eingesehen werden.

Doch um 14.00 Uhr erblickten wir die beiden Freunde als ganz kleine schwarze Punkte an der steilen Firnkante des Gipfels. Wir waren wie elektrisiert, und die fast närrisch gewordenen Sherpas führten einen Freudentanz auf. Schon nach kurzer Zeit sah man beide dem höchsten Punkt zustreben. Die Stärke des Sturmes musste ganz enorm sein; zeitweise waren sie ganz in Schneewolken eingehüllt. Sobald sie aber freigegeben wurden, konnten wir mit Freude feststellen, dass sie dem Gipfel rasch näher kamen. Bald darauf beobachteten wir sie als kleine Punkte auf dem höchsten Punkt. Die Sherpas riefen immer wieder: « Lhotse finish! Lhotse finish! » Es tönte wie ein einziger Triumphschrei. Durch Wolkenfahnen wurden die beiden Bergsteiger immer wieder verdeckt. Für uns allzulange, blieben sie auf dem Gipfel. Wir fürchteten, sie könnten sich Erfrierungen zuziehen. Nach dreiviertel Stunden schickten sie sich an, abzusteigen, und wie im Aufstieg entschwanden sie im Couloir wieder unsern Blicken. Wir blieben unruhig; voll Sorge schauten wir aufwärts gegen unsern Berg und überlegten uns, wie lange sie wohl für den Abstieg brauchen würden. Wir dachten an die Schwierigkeiten des steilen Rückweges. Erleichtert atmeten wir alle auf, als sie ca. 17.30 Uhr das Schneeband wieder erreichten. Aber sehr langsam rückten sie vorwärts; offensichtlich waren sie sehr müde. Gegen 18 Uhr entschwanden sie unsern Blicken, als sie sich dem Lager VI näherten.

Die glückliche Besteigung des Lhotse war für uns alle ein aufmunterndes Beispiel und bewegte uns, mit aller Kraft gegen den Everest vorzustossen. Schon am nächsten Tag gegen Abend stiegen Jürg Marmet und ich zum Lager IV auf. Nach kurzem Anstieg begegneten wir unsern Lhotse-bezwingern, die uns recht müde und mitgenommen ihre Erlebnisse schilderten. Beide hatten an ihren Händen leichte Erfrierungen. Freudig begrüssten wir die Freunde und waren glücklich, wieder mit ihnen sprechen zu können. Ein heftig aufkommender Wind, der sich in kurzer Zeit zum Sturm entwickelte, machte uns mit seinen böigen Attacken zu schaffen. Er wurde in der letzten Aufstiegsphase so stark, dass sich die Sherpas mit ihren Lasten und später auch wir zeitweise hinlegen mussten, um dem Sturm trotzen zu können. Wir waren froh, als wir mit halb steif gefrorenen Fingern das schützende Zelt im Lager IV erreichten. Wir hatten wieder einmal einen kleinen Begriff bekommen, wie unerbittlich und wie erbarmungslos Sturm und Wetter in dieser grossen Höhe sein können. Sofort wurde der Kocher entzündet, und bald brodelte der Tee, und schon das Vorgefühl, etwas Warmes trinken zu können, erwärmte uns. Auch die Nacht war kalt, aber mit etwas Sauerstoff, den wir uns zuführten, schliefen wir bald ein. Mit den ersten Sonnenstrahlen begannen wir mit dem Zusammenstellen der Lasten, und, für Himalaya-Verhältnisse früh, machten wir uns auf den Weg. Die Sonne brannte schon recht stark in den steilen Eisabsätzen der Lhotseflanke, und unter der Sauerstoffmaske wurde es recht warm. Trotzdem kamen wir gut vorwärts und erreichten kurz nach Mittag das Lager V, wo wir von Albert Eggler freudig empfangen wurden. Wir hörten, dass Ernst Schmied bereits zum Lager VI aufgestiegen sei und die Absicht hegte, gegen den Everest weiterzustossen. Eggler begrüsste es deshalb besonders, dass wir zur Unterstützung der Unternehmung zur Verfügung standen.

Gemütlich sassen wir am Abend im Zelt beisammen, kochten Schleimsuppe und Tee und waren guter Dinge. Ein wunderbarer Abend brach über dem Tal des Schweigens an. Der Wind der letzten Tage hatte abgeflaut, und so hatten wir guten Grund, für die nächsten Tage das beste zu erhoffen. Mit etwas Sauerstoff schliefen wir auch diese Nacht recht gut. Am 21. Mai, morgens, stiegen Albert und Jürg in Begleitung mehrerer Sherpas zum Südsattel auf. Der Tag war herrlich warm. Soviel Sauerstoff als möglich musste nun nach oben. Schwer bepackt stieg deshalb die Kolonne in der steilen Firnkehle aufwärts. Ich blieb im Lager zurück, um das Material zu ordnen und um am folgenden Tag mit einer weitern Sherpakolonne aufzusteigen. Ganz überraschend tauchte nachmittags Edi Leuthold mit zwei Sherpas auf. Er übermittelte die neuesten Nachrichten aus dem Basislager, und wir verbrachten ein gemütliches Plauderstündchen. Wieder sank ein herrlicher Abend herab. Unvergesslich sind die leichten Kumuluswolken, die hinter dem Pumori aufstiegen. Wie aus einer Flugzeugkanzel blickten wir ins Tal hinunter und genossen unsern unvergleichlichen Standort.

Nach einer bitterkalten Nacht brannte am Morgen schon erbarmungslos die glühende Sonne auf das Zeltdach und trieb uns sehr früh aus der drückenden Hitze. Trotz der langsamen Bewegungen in dieser Höhe kamen wir ohne Maske bald ausser Atem. Am spätem Vormittag traversierte ich mit drei Sherpas die steile Firnkehle hinüber zum gelben Band, das wir recht bald erreichten. Unsere Steigeisen knirschten auf den Gneisfelsen. Nach langer Zeit fühlten wir wieder festen Boden unter den Füssen. Über dem Felsband führte die steile, nicht endenwollende Firnflanke in die Höhe. Nur mühsam und nur in kleinen Abschnitten kamen wir vorwärts. Knietiefer, mehliger Schnee wechselte mit Bruchharst und vereisten Stellen. Langsam und beschwerlich, bei heisser Sonne, ging 's in Serpentinen bergan. Immer schien der höchste Punkt des Genfersporns gleich weit entfernt. Überhaupt stieg ich diesen Morgen schlecht, das Atmen fiel mir schwer und erschien mir als harte Arbeit. Immer wieder musste ich anhalten und mich ausruhen. Endlich zeigte mir ein Blick auf den Flow-indicator, dass der Schlauch der Sauerstoffzufuhr eingefroren war. Jetzt wurde mir klar, weshalb das Atmen heute besonders beschwerlich war! Nachdem der Schlauch aufgetaut war, kam ich bedeutend besser vorwärts!

Im untern Drittel dieses steilen Firnhanges stiessen wir auf den kleinen Schlitten, der mit einem Stahlseil ca. 600 m hinaufgezogen werden kann. Wir beluden ihn mit Sauerstoffflaschen. Mit dem Weitersteigen wurde der Genfersporn zu unserer Linken doch allmählich niedriger. Sein abwärts-geschichteter Felsrücken erinnerte an den Schuppenpanzer einer Rieseneidechse. Endlich wurde die eintönige Firnflanke durch querverlaufende Felsbänder unterbrochen, und wenig später standen wir an der Seilwinde. Uns gegenseitig ablösend, kurbelten wir aus Leibeskräften, um den schwerbeladenen Schlitten hochzuziehen. Trotz Sauerstoff machte die Arbeit viel Mühe. Recht langsam rückte der Aluminiumschlitten näher. Nach dreiviertelstündiger Arbeit lag die mit den gelben Sauerstoffflaschen beladene Kiste vor uns und wurde in gemeinsamer Arbeit über die letzte vor der Winde liegende Felsbarriere gehoben. Eine wohlverdiente Ruhepause liess uns wie- der zu Kräften kommen. Von dieser Stelle aus führte die Route über leichte Felsen, die mit Schnee überdeckt waren, hinüber zum höchsten Punkt des Genfersporns. Etwas oberhalb der Seilwinde stiessen wir auf das Lager VI, das ursprünglich in die Rinne rechts der Genferschulter gelegt wurde, da wir annahmen, dass Zelte hier dem Wind weniger ausgesetzt wären als oben im Südsattel. Die Besteigung des Lhotse wurde von diesem Lager aus unternommen. Wir mussten aber erkennen, dass der Standort nicht günstig war, denn durch die Last des zusammengeblasenen Schnees wurde das Zelt immer wieder eingedrückt. Daher zogen wir es vor, Lager VI doch in den Südsattel zu verlegen. Auch jetzt war das Zelt dieses alten Lagers VI unter dem Schnee kaum zu erkennen.

Mit einem Sherpa am Seil spurte ich dem höchsten Punkt der Genferschulter entgegen, um den schwerbeladenen Trägern einen möglichst guten Weg zu bereiten. Die Spuren unserer Kameraden waren vollständig verwischt. Sorgfältig musste immer der beste Weg gesucht werden bis zum höchsten Punkt des Genfersporns. Auf der Kuppe weiterschreitend, erblickten wir auf der andern Seite den Südsattel, der von hier aus als verhältnismässig grosse Firnfläche erscheint. Die Felszone war damit überwunden, und in der massig steilen Firnhalde, die zum Col führt, sahen wir wieder deutliche Spuren, die zum Lager hinunterführten. Bald erkannten wir die Zelte. Der Expeditionsleiter, Albert Eggler, der mit einigen Sherpas im Lager zurückgeblieben war, kam uns entgegen. Marmet und Schmied waren an diesem Tag gegen den Everest aufgestiegen und beabsichtigten, auf 8400 m das Lager VII aufzustellen. Am nächsten Tag wollten sie gegen den Gipfel vorstossen. Eggler erklärte mir, dass wir so bald als möglich nochmals zum alten Lager VI absteigen müssten, um Sauerstoff, das Zelt und Brennstoff ( Butagas ) zu holen. Alle diese Dinge waren oben im Südsattel dringend notwendig. Nach einer ausgiebigen Rast machten wir uns wieder marschbereit und stiegen gegen den höchsten Punkt des Genfersporns. Wie wir die halbe Wegstrecke hinter uns hatten, kamen uns Dölf Reist und Hansruedi von Gunten entgegen. Sie waren beide noch sehr frisch, obschon sie innert kurzer Zeit zum zweitenmal zum Südsattel aufgestiegen waren. Nachdem sie von unserer Absicht gehört hatten, erklärten sie, dass sie nun zum Südsattel absteigen und nachher zum Lager VI nachkommen würden, um uns zu helfen.

Das Zelt im alten Lager VI war tief unter der Schneedecke begraben; wir hatten eine gehörige Arbeit vor uns. Endlich war die Schneelast abgetragen, aber noch immer hing die Blache an den Schnüren. Mit Hilfe des Messers konnten wir dann das Zelttuch doch noch freilegen. Ich stopfte das teilweise hartgefrorene Tuch in den Rucksack und machte mich auf den Weg zurück gegen die Genferschulter, während meine Kameraden sich mit dem Sauerstoff, der bei der Seilwinde lag, beluden. Schritt für Schritt stapfte ich der Höhe entgegen und erreichte bald den höchsten Punkt und das Zelt im Südsattel. Zusammen mit den Sherpas richtete ich Tee für die nachfolgenden Kameraden. Wiederum hob ein heftiger Wind an, und es wurde sehr kalt. Die Kameraden kamen lange nicht zurück, und ich konnte mir deren Ausbleiben nicht erklären. Langsam wurde es dunkler und dunkler. Endlich nach einer Stunde trafen die Freunde in stockdunkler Nacht ein. Ihr Sauerstoffvorrat ging zu Ende, und sie konnten keine neue Flasche anschliessen, weil die Verschlüsse eingefroren waren. So mussten sie ohne Sauerstoff aufsteigen, eine mühsame und sehr schwere Arbeit! Der warme Tee und das freundliche, schützende Zelt weckten bald wieder die Lebensgeister. Über den Sattel fegte ein eiskalter Sturmwind und rüttelte heftig an unserm Zelt. Wie geht es wohl unsern beiden Kameraden oben auf 8400 m, am ausgesetzten Grat des Everest?

Bitter kalt war es am andern Morgen, dem 23. Mai. Unsere Blicke wanderten hinauf an die Flanken des Everest, und als der schleichende Nebel sich etwas lichtete, sahen wir Schmied und Marmet dem Vorgipfel zustreben. Wir glaubten kaum daran, dass heute eine Besteigung des Everest möglich sein würde, denn immer wieder peitschte der Wind in mächtigen Stössen die Schneewolken an den Berg. Nach den spätem Aussagen der Kameraden waren sie kurz oberhalb des Lagers VII über der Wolkenschicht, und mit zunehmender Höhe wurde das Wetter immer besser. Mit Freude sahen wir, dass sie bald den Südgipfel erreichen würden; die Chance, dass sie doch zum höchsten Punkt gelangen könnten, wurde immer grösser. Die Uhr zeigte die zwölfte Stunde, als die beiden auf dem Vorgipfel standen. Sie legten nun einen Halt ein und waren bald darauf verschwunden. Riesig gross war nun unsere Freude, da wir annehmen konnten, dass sie den Gipfel erreichen würden.

Um 14.00 Uhr startete auch die zweite Seilschaft, Reist-von Gunten, zum Vorstoss gegen den Everest. Sherpa Da Norbu begleitete sie zum Lager VII. Es war nun das zweitemal, dass dieser Sherpa den Weg zum höchsten Lager unter die Füsse nahm. Gegen 19 Uhr waren Marmet und Schmied wieder im Südsattel, zusammen mit Da Norbu. Sie berichteten uns über ihre Besteigung:

« Mit vereinten Kräften stellten wir bei immer wiederkehrenden, heftigen Windstössen das Zelt auf und fixierten es mit Felshaken und Steinen. Nachher krochen wir in voller Ausrüstung mit Berghosen, Pullover, Daunenhose und Daunenjacke, Windanzug und Fellstiefeln in die Schlafsäcke und kontrollierten die Sauerstoffapparate. Wir schlössen die Geräte an und atmeten Sauerstoff ein. Draussen heulte der Sturm und peitschte den Schnee ans Zelt. Durch jede Ritze drang Schneestaub, so dass wir genügend Schnee zur Wassergewinnung zur Verfügung hatten. Auf dem Butagasbrenner bereiteten wir unaufhörlich Kaffee und assen Trockenbrot und Thon. Spät in der Nacht öffneten wir zwischen zwei Windstössen den Reissverschluss des Zelteinganges und blickten erfreut in einen wolkenlosen Sternenhimmel. Früh um drei Uhr schraken wir aus dem Halbschlaf auf und mussten feststellen, dass unser Zelt eingedrückt, zerrissen und vollgeweht war. Schon um halb vier Uhr wurde es hell, so dass wir das Zelt freischaufeln konnten. Ein strahlender Tag brach an. Am Lhotsegipfel schien die Sonne, und auch Makalu und Kangchendzönga lagen im Sonnenlicht. Um halb neun Uhr waren wir startbereit, nachdem uns die Vorbereitungen in Schnee und Kälte fünf Stunden gekostet hatten. Das Zelt war an zwei Stellen zerrissen, und der Wind hatte ununterbrochen Schnee hineingeblasen. Kochstelle und Vorräte lagen tief im Schnee vergraben, so dass wir auf ein Frühstück verzichteten. Mit grosser Freude stellten wir fest, dass der Tag schön zu bleiben versprach. Sofort begann ein steiler Anstieg. Die erste Stunde führte uns über leichte, aber lockere Felsen gut höher. Auf einmal blieb der Wind schlagartig aus, und heiss brannte die Sonne. Nur mit Hemd, Pullover und Windbluse stiegen wir höher. Der Weg über den Verbindungsgrat zum grossen Grataufschwung des Vorgipfels führte durch tiefen Bruchharst. Gegen 11 Uhr erreichten wir den Fuss des letzten Aufschwunges zum Vorgipfel. Wir setzten uns zu einer kurzen Rast nieder und wechselten die Sauerstoffflaschen aus. Die angebrochenen Flaschen liessen wir hier zurück, um sie im Notfall beim Abstieg bis zum Südsattel zu verwenden. Dann stiegen wir mit je einer vollen Flasche weiter; durch die einwandfrei funktionierenden Ventile führten wir unsern Masken vier Liter Sauerstoff pro Minute zu. Die Säcke waren nun viel leichter geworden. Die Neigung des Schlusshanges betrug 50 Grad, und der trügerische Bruchharst erforderte ständiges Ausheben von Stufen. Um die Mittagszeit erreichten wir die Firnkuppe des Vorgipfels ( 8754 m ). Vor uns ragte als letztes Hindernis der Gipfelgrat empor. Er besteht aus mächtigen Kalkblöcken. Der Verbindungsgrat erwies sich als stark verwächtet, doch war er in begehbarem Zustand. Gleich standen wir vor dem letzten grossen Hindernis, dem 15 m hohen Kamin, das durch die Erstbesteiger mit grossem Respekt geschildert worden war. Bald war auch diese Stelle überwunden. Ungeduldig stiegen wir über steile Firn- kuppen weiter, bis ganz unerwartet der Firn vor unsern Füssen in die Tiefe abfiel. Benommen und dann vor Freude überwältigt standen wir fünfeinhalb Stunden nach Verlassen des Zeltes auf dem Gipfel. Wir hissten die Wimpel von Nepal sowie ein Schweizer und ein Berner Fähnchen. Die unbeschreiblich schöne Rundsicht wurde in vielen Photos festgehalten. Den eindruckvollsten Ausschnitt bot der Nordausblick in die endlosen, braunen Hügelflächen von Tibet. Als breiter Silberfaden zog in der Ferne der Brahmaputra von West nach Ost. Die gewaltigen Berge Cho Oyu, Gaurisankar und Dhaulagiri im Westen, Makalu und Nangchendzönga im Osten erkannten wir in der Runde alle deutlich niedriger als unsern einzigartigen Standort. Gegen drei Uhr, nach fast einstündiger Gipfelrast, stiegen wir in dem plötzlich aufkommenden dichten Nebel ab. » Die Seilschaft von Gunten-Reist hatte vorerst die stundenlang dauernde Arbeit mit Ausschaufeln des Zeltes im Lager VII zu verrichten. Sie verbrachten ebenfalls eine schlechte Nacht im defekten Zelt, obendrein hatte der böige Wind den Biwaksack aus Nylon davongetragen.

In geradezu bravouröser Manier lösten sie anderntags die Besteigung des Everest. Trotzdem sie die Stufen vom Vortage nur teilweise benützen konnten, erreichten sie in der unglaublich kurzen Zeit von vier Stunden den Gipfel. Oben waren sie ganz besonders vom Glück begünstigt, denn bei absolut windstillem Wetter konnten sie mehr als zwei Stunden auf dem Gipfel bleiben. Eine reiche photographische Ausbeute herrlichster Gipfelbilder brachten sie zurück. Während Reist und von Gunten in alpinem Tempo, nämlich in zwei Stunden, vom Everest-Gipfel dem Südsattel zustrebten, stiegen Eggler und ich zum Genfersporn auf, um das Lager V zu erreichen.

Als wir bereits den Genfersporn überschritten hatten, sahen wir eine ca. 10 Mann starke Kolonne im obern Teil der Lhotseflanke aufsteigen. Bald erkannten wir: Reiss, Luchsinger, Müller und Leuthold mit sechs Sherpas. Herzlich begrüssten wir uns gegenseitig, und alle freuten sich über den Doppelerfolg am Everest. Die Kolonne führte wiederum viel Material mit sich, vor allem Sauerstoff, Brennstoff und Nahrungsmittel. So sah sich der Expeditionsleiter vor die Frage gestellt, ob er weitere Vorstösse gegen die Gipfel einleiten solle. In Anbetracht des Erfolges, aber vor allem, weil das Wetter nicht mehr sicher schien, der Wetterbericht meldete das sichere Nahen des Monsuns, entschloss sich Eggler, zu verzichten. Die Kolonne sollte nun zum Südcol aufsteigen und mit Reist und von Gunten dann gemeinsam zurückkehren. Mit diesem Entschluss dokumentierte der Expeditionsleiter noch einmal aufs schönste seine grosse Umsicht; er wollte das Schicksal nicht herausfordern. Seiner umfassenden Planung und vorzüglichen Organisation ist ein wesentlicher Teil des Erfolges zuzuschreiben. Seiner souveränen Führung unterzogen sich alle in bester Kameradschaft. Besondere Erwähnung verdienen auch unsere Gipfelseilschaften; ihr Können und ihr jugendlicher Tatendrang führten zum erhofften Ziel. Unsere gute Ausrüstung und eine kräftige Dosis Wetterglück taten das Ihre. Danken möchte ich aber auch all den vielen namenlosen Helfern, den genügsamen und immer zufriedenen Kulis, die bei Sonne und Regen, über Stock und Stein, ihre schwere Last ins Basislager hinaufgetragen haben. Unsern treuen Sherpas aber möge das die grösste Genugtuung sein, wenn ich sage, dass ohne ihre Mithilfe Besteigungen im Himalaya unmöglich sind.

Nicht vergessen sei auch die grossartige Leistung unseres Geologen Fritz Müller, der während der ganzen Monsunzeit mit vier Sherpas allein im Solo-Khumbu ausgehalten hat, um die wissenschaftlichen Arbeiten der Expedition zu Ende zu führen. Erst Mitte Dezember 1956 ist er mit reicher Ausbeute befrachtet wieder in Katmandu eingetroffen.

Es stand ein guter Stern über der Schweizerischen Mount-Everest-Expedition 1956. Wir wollen der Vorsehung dankbar sein, dass wir alle wieder heil und gesund in die Heimat zurückkehren durften. Sprechen wir nicht von Sieg über unsere herrlichen Gipfel, sondern neigen wir uns in aller Bescheidenheit vor ihrer erhabenen Grosse, und nehmen wir den Erfolg entgegen als einmaliges, wunderbares Geschenk.

In die Heimat zurückgekehrt, wandern meine Gedanken oft zurück in das Traumland der Bergsteiger, das für uns Wirklichkeit wurde und uns ein Erlebnis geschenkt hat, das zeitlebens unvergesslich bleibt.

Um die 1952 begonnenen Forschungsarbeiten fortzusetzen, entsandte die « Schweizerische Stiftung für alpine Forschungen » 1956 zum dritten Mal eine kombinierte bergsteigerische und wissenschaftliche Expedition ins Everest-Massiv. Dieser Institution, die sich in unermüdlicher Arbeit für die Förderung der ausseralpinen Unternehmungen einsetzt, möchte der Verfasser im Namen aller Teilnehmer danken.