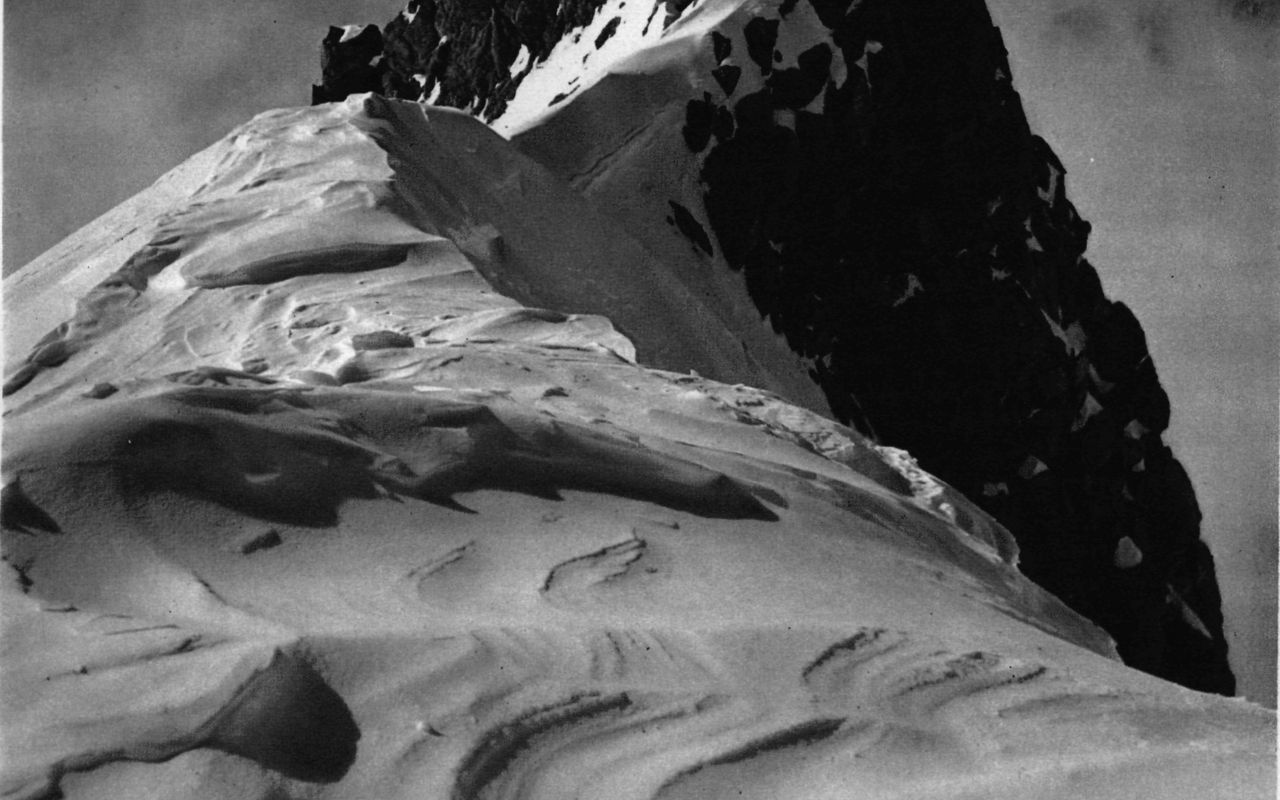

Sturm am Mont Blanc

Von Ludwig Gillarduzzi

Mit 1 Bild ( 79Schmirn-Tirol ) Wir sitzen auf der Innominatascharte. Fast senkrecht unter uns zieht, eng zusammengepresst zwischen Peuterey- und Innominatagrat, der schauerlich zerrissene Eisstrom des Fresnaygletschers hinaus gegen die riesige, gebauchte Plattenwand, über die alle paar Minuten Séracs donnernd hinabstürzen. Jenseits steilen in ungeheuren Fluchten die dunklen Felsmauern der Aiguille Noire, der Dames Anglaises und der Aiguille Blanche de Peuterey auf. Die Landschaft hier ist wie die ganze Südseite des Mont Blanc von erschreckender Wildheit und atembeklemmender Wucht.

Zur Brèche Nord schiesst eine jähe, fünf- bis sechshundert Meter hohe Eisrinne auf: unser Weg zur « Biwakschachtel ». Nach langer Rast ( wir möchten warten bis die Abendkühle die Steinschlaggefahr in der Rinne mindert ) steigen wir, teilweise mit Abseilen, zum Gletscher ab. Am Rande ist er noch ziemlich zahm, in der Mitte aber ist er ein Ausbund von Zerrissenheit. Er gleicht einem riesenhaften Bergsturz, zimmergrosse Eistrümmer liegen hohl über grünblau schillernden Klüften, dazwischen recken sich unerhört kühne Eisnadeln und Türme auf, so schlank und zerbrechlich, dass wir kaum zu atmen wagen, wenn wir unter ihnen von Block zu Block springen. Dabei triefen sie vor Nässe; schwere Tropfen, Bächlein von Eiswasser rieseln auf den Kopf und über den Nacken. Das nervenpeitschende Poltern niederbrechender Séracs hetzt uns bei dem verzweifelten Wettlauf mit der Gefahr. Immer wieder muss die Schnelligkeit des Sprunges den sicheren Tritt ersetzen. Gespannt lauschen wir auf jedes verdächtige Knistern, auf das unheimliche Stöhnen und Ächzen des Gletschers, von dem man nie weiss, woher es kommt: Laute eines geheimnisvollen Lebens in der Tiefe. Endlich liegt der Gletscher- bruch hinter uns; mir ist, als wäre das drohende Schwert des Schicksals vom Halse genommen. Wohl klaffen auch hier noch riesenhafte Schrunde, aber immerhin gibt es wieder festen Boden unter den Fussen.

Inzwischen ist unbemerkt eine neue Sorge aufgekommen: das Wetter hat fast plötzlich umgeschlagen, der vordem leuchtende Himmel hat sich mit grauem Gespinst überzogen, die Luft hat ihre reine Frische verloren und ist schwer und feucht und drückend geworden. Wir stehen nun am Fusse des Lawinenkegels unter der Eisrinne. Felsblöcke, Eisbrocken, Schneeknollen haben eine Brücke über den Bergschrund gebaut, geben uns aber auch einen Begriff vom Unheil, das dieses Couloir auf uns ausspeien kann. In wenigen Minuten haben wir die Lawinenfurche überschritten. Dann stapfen wir in weichem Schnee steil und anstrengend, aber sorglos empor. Wir trachten in die Felsen zu kommen; sind sie auch brüchig, Schweiss kosten sie weniger. Bald werden wir wieder in die Rinne gedrängt. Sie ist enger und steiler geworden, schwarzes Wassereis bedeckt ihren Grund. Die Stufen der Vorgänger sind zu schwachen Spuren ausgeschmolzen. Bleiern lastet der Himmel über uns, Nebelfetzen schleichen um die Türme des Innominatagrates, düster wuchtet über uns das dunkle Gefels. Schweigend und beklommen steigen wir durch die unheimliche Gasse höher und höher. Ein Steinchen pfeift durch die Luft, schlägt an die Felsen. Vorbei! Und wieder eins, und wieder! Nun kommen wir zur Gabelung der Rinne. Durch den linken Ast führt unser Weg. Er ist noch jäher, das Eis noch bösartiger. Trotz der Steigeisen müssen wir einige Stufen hacken. Einzelne Tropfen fallen, und bald setzt dichter Regen ein. Über uns poltern harte, schwere Schläge. Wie unter einem Peitschen-schlag zucken wir zusammen, schmiegen uns sprungbereit an die Felsen. Ein Aufheulen — vorbei! Wir machen einige Schritte. Wieder das infernalische Krachen. Die Nerven sind zum Zerreissen gespannt. Der Block springt von Wand zu Wand. Ein schwarzer Schatten. Ein Luftzug. Das war ein ganz schweres Kaliber! Wir schreien hinauf, vielleicht sind es unsere Vorgänger, denen wir diese Bescherung verdanken. Als Antwort surren ein paar kleinere Geschosse über unsere Köpfe hin. Da hilft nichts als Glück und Schnelligkeit. Mit der Höhe muss die Gefahr nachlassen. Kurz unter der Scharte endet das Eis an einer Mauer aus locker geschichteten Steinen. Ein fixes Seil hängt herab, daran turnen wir hinauf. Ganze Ladungen von Steinen brechen uns unter Händen und Fussen aus und donnern in die Tiefe.Von der Scharte eilen wir die paar Schritte hinauf zur « Biwakschachtel ». Es regnet dicht wie Katzenhaar. Froh kriechen wir unter das schützende Dach. Fünf Leute kauern drinnen und empfangen uns nicht gerade freundlich; das winzige Hüttchen bietet Raum für vier, höchstens fünf Mann, und jetzt sind wir zu acht. Diese « bivacchi fissi » sind meines Wissens eine Turiner Erfindung: man stelle sich eine grosse, halbierte Tonne vor, mit Blech ge- deckt, hinaufgestellt in die wildeste Wildnis. Für eine Kameradschaft kann es nichts Schöneres geben. Doch wir sind zu acht, und da ist es eben weniger schön. Über Nacht müssen wir das Gepäck draussen unter einem Zeltsack verstauen; dann sucht jeder ein Stück Boden und legt sich irgendwie hin. Die Enge ist unerträglich, armselig zusammengekrümmt liegen wir neben- und übereinander. Eintönig trommelt der Regen auf das Blechdach. Allmählich wird es stiller, ich leuchte hinaus: grosse Schneeflocken wirbeln nieder. Wenn ein schwerer Wettersturz kommt, sitzen wir in der Falle. Zurück durch die Rinne oder über den Grat zum Mont Blanc, beides ist ein Kampf auf Leben und Tod.

Sturmgeheul, Steinschlaggepolter, Seufzen, Ächzen, Stöhnen. Vergeblicher Kampf um ein Auge voll Schlaf. So geht diese endlos lange Nacht vorüber. Trub und übernächtig schauen unsere Augen in einen trüben, kalten Morgen. Nebel ziehen durch die schmale Scharte. Die Felsen glänzen vor Nässe. Neuschnee liegt auf jedem ebenen Plätzchen. Wir beschliessen alle, einen Tag zu warten. Später versucht eine italienische Partie vergebens, die Dame Isolée zu besteigen; die andere geht auf die Punta Gugliermina ( unbedeutender Nebengipfel der Aiguille Blanche ). Uns plagt eine andere Sorge: der Hunger. Mit diesem Aufenthalt haben wir, leichtsinnig dem schönen Wetter vertrauend, nicht gerechnet. Heute gibt 's nur zwei recht magere Mahlzeiten; zum Abendessen dürfen wir der reichlichen Mahlzeit der Italiener zuschauen. Wenigstens können wir für einige Zigaretten ein Stück Brot für das Frühstück einhandeln.

Die zweite Nacht ist nicht besser als die erste. Ich schlafe keine Minute. Dafür entschädigt uns der anbrechende Morgen mit einer freudigen Überraschung: der Himmel ist leuchtend klar. Dünner, sonnendurchfluteter Nebel wallt aus der Gletschertiefe auf und treibt übermütiges Fangenspiel um die alten, starren Felsen. Fieberhaft frohe Stimmung erwacht im Biwak. Bald sind die Italiener verschwunden, wir räumen noch ein wenig auf und eilen ihnen nach.

Der erste Aufschwung des Südostgrates der Aiguille Blanche ist senkrecht und ungangbar. Wir steigen zur Scharte ab und queren auf der Fresnayseite zu einer seichten Felsrinne, die zur Grathöhe leitet. Die Kletterei ist nicht schwer, wir legen ein gutes Tempo ein, um die Italiener, die einen guten Teil des Weges vom Vortage kennen, nicht ganz zu verlieren. Auf der Brenvaseite steigen wir meist knapp unter den Grattürmen empor. Leichte Kletterei wechselt ab mit Gehgelände. Wir gewinnen rasch an Höhe, obwohl mir der Hunger und die zwei schlaflosen Nächte arg in den Knochen liegen. Dafür sind die Verhältnisse erstaunlich gut. Vom Neuschnee ist nicht mehr viel zu sehen. Tief unter uns stürzt der geborstene Eisstrom des Brenvagletschers zu Tal. Im Hintergrunde stürmt in schauerlicher Steilheit die Ostwand des Mont Blanc zur makellos weissen Kuppel auf. Fast können wir heute nicht mehr glauben, dass wir vor wenigen Tagen auf der « Roten Schild-wachtroute » als fünfte Seilschaft ihre blitzenden Eisrinnen bezwangen. Hinter uns trotzt der düstere Felsturm der Aiguille Noire de Peuterey in den lichtblauen Himmel. Im Silberdunst der Ferne leuchtet das weisse Gipfelmeer um den Gran Paradiso. Wir sind den Italienern ziemlich nahe gekommen, wir hören sie auf der andern Gratseite. Da trifft ein fallender Stein meinen Daumen und spaltet die Spitze. Das Blut sprudelt nur so aus der Wunde. Aber die Heftpflasteroperation ist bald beendet; doch eine Zigarette als schmerzstillendes Mittel müssen mir die Gefährten noch bewilligen.

Hinter der Punta Gugliermina klimmen wir auf der Grathöhe empor. Um 11 Uhr stehen wir auf der Aiguille Blanche ( 4108 m ).

Die Aiguille Blanche ist wohl der kühnste und schwierigste Viertausender der Alpen. Pausenlos peitscht der Steinschlag ihre Flanken, die in fürchterlicher Steilheit aus den zerrissensten Gletschern der Alpen zu den drei zierlichen Spitzen aufstürmen. Aber sie wird erdrückt von der massigen Wucht des Monarchen, der keinen Nebenbuhler neben sich duldet. Alle Berge seiner Umgebung sind nur Vasallen seiner himmelragenden, weissen Majestät.

Ein leichter Wind streicht von Westen her und treibt einige schlanke Wolkenschiffe durch den blauen Himmelsozean. Hinter dem grossen Aufschwung des Brouillardgrates drängen geballte Wolken hervor. Sonst ist^ er bis an seine fernsten Ufer tief und klar. Und doch schwebt über uns das dunkle Verhängnis und umbraust uns mit dunklem Flügelschlage. Noch aber trübt keine böse Ahnung unser leuchtendes Gipfelglück.

Zum Col de Peuterey bricht unser Berg mit zweihundert Meter hoher Nordwand ab; sie ist sehr steil und wohl immer tief vereist, die schlimmste Strecke des Grates. Zuerst steigen wir ein Stück über den Nordwestgrat ab, dann müssen wir mit Warten kostbare Zeit verlieien, um unsere Vorgänger nicht durch Steinschlag zu gefährden. So haben wir Musse, uns ein wenig umzusehen. Jenseits der weiten Senke steigt eine breite, rotbraune Granitwand zum P. 4381 auf, unter uns bricht das Eisfeld des Col in lotrechter Wand ab. Schon klafft ein breiter Spalt in der Firndecke und grenzt den ungeheuren Eisblock ab, der einmal als Lawine zur Tiefe des Fresnaygletschers donnern wird. Herrgott, das müsste ein Schauspiel sein! Endlich können wir den Abstieg in die Wand beginnen. Bei der ersten Seillänge kann ich die Gefährten gut sichern. Wie ich aber selbst in die Wand komme, nützen die eindringlichsten Mahnungen nichts mehr; die schmalen, kurzen Felsrippen, die aus dem Eise ragen, sind abschüssig und haltlos. Die Finger an Rauhigkeiten geklammert, die Steigeisen ins äusserst steile Eis gekrallt, schwindeln wir uns über die böse Wand hinab. Endlich können wir über einen leichten Firnhang zum Col hinablaufen.

Die heikle Kletterei hat all unsere Sinne so gefangen, dass wir den bedenklichen Wetterumschwung erst jetzt bemerken: matt sickert das S°nnen-licht durch graue Nebelschleier; der immer stärker einsetzende Wind treibt zerflatternde Wolkenfetzen über unsere Köpfe. Noch ist uns nicht bange. Bis zur Vallothütte werden wir irgendwie wohl kommen. Im Schütze des Zeltsackes bereiten wir uns eine Limonade, dazu essen wir etwas Schokolade, die letzte Rippe sparen wir als « eiserne Ration ». Dann waten wir durch tiefen, breiweichen Schnee zu den Felsen hinauf. Gerade sind wir beim Bergschrund — da horch! ein markerschütterndes KrachenDer Schreckensruf « Steinschlag » gellt aufDas Poltern schwillt zu entsetzlichem Getöse. Mit angstgeweiteten Augen sehe ich einen riesigen Block und einen ganzen Schwärm von kleineren gerade auf uns zufliegen. Ich mache einen verzweifelten Sprung zur Seite und drücke mich in den SchneeIch richte mich auf, schaue um mich... Gott sei Dank, auch die Kameraden sind heil geblieben. Rings um uns ist der Firn aufgerissen wie von gewaltiger Pflugschar. Unsere Spuren sind verschwunden. Satanisch gellt noch das Schmettern der Steine aus dem Abgrunde, mit dem der Col zum Brenvagletscher abbricht, und zeigt uns, welchen Weg wir beinahe genommen hätten! Ein dreistimmiges Wutgeheul schallt zu den Italienern hinauf, denn ihnen hatten wir diese Bescherung zu verdanken!

Der schneidende Wind treibt die Nebel in immer stärkerem Wogen-schlage daher. Noch aber schickt die Sonne irrende Strahlen durch die jagenden Wolken. Die grobblockige Granitwand überwinden wir in raschem Ansturm und haben damit ein gutes Stück Höhenunterschied bewältigt. Wir sind beim P. 4381, der Südschulter des Mont Blanc de Courmayeur. Das Wetter ist ganz schlecht geworden. Eiskalt schneidet der Wind durch unsere dünnen Kleider. Wir stossen hinein in undurchdringliche Nebelnacht. Wir rüsten uns zum gnadelosen Kampf, den uns der Berg jetzt ansagt. Alles, was wir an Kleidern haben, ziehen wir uns an. Statt der nassen Handschuhe stülpe ich mir ein Paar gebrauchte Socken über die Hände; sie duften zwar nicht nach Kölnisch Wasser, aber das kümmert mich wenig. Unsere Stimmung ist ernst geworden; wir wissen, es gibt nur mehr eins: durchbrechen! Der rauhe Atem der grossen Berge umstürmt mit seiner Todesgewalt unser winziges, zitterndes Leben. Dunkle Felstürme wachsen aus der grauen Finsternis; diese verhüllt die ungeheuren Abgründe, verhüllt unseren hochgebauten Pfad, verhüllt uns selbst, dass einer den andern nur mehr als wandernden, dunklen Schatten sieht. Mit dem Eispickel ertasten wir den Saum der Wächte, um nicht ins Leere zu treten, denn Schnee und Nebel zerfliessen in eins. Wir sind Verlorene in der ungeheuren Einsamkeit. Versunken ist uns die farbige, blühende Welt des Lebens. Wir sind wie hinausgeschleudert auf ein fremdes Gestirn. Vom Firngrat treten wir nun an die steile Gipfelwand des Mont Blanc über. Wir hören Stimmen und sehen bald dunkle Schemen. Wir haben die italienischen Partien erreicht. Graupeln fallen aus der Nebelnacht, spärlich zuerst, dann immer dichter und dichter. Ein starkes Rauschen erfüllt die Luft und schwillt zu einem seltsamen Tosen an. Die ganze Wand ist ein Strom von springenden Schlössen. Kaum hat der Vorgänger den Fuss aus der Stufe gehoben, ist sie auch schon eingeebnet. Das Gesicht fast bei der Ferse des Vordermannes, heben wir mechanisch die Füsse von Stufe zu Stufe. Kein Ende hat diese Himmelsleiter, kein Ende der gleichmässige Trott. In jedem Felsen, der durch das Grau dunkelt, glauben wir den Gipfel zu sehen. Von dort aus hoffen wir, in einer guten Stunde die schützende Cabane Vallot zu erreichen. Endlich wird der Hang flacher, kleine Felszacken ragen aus dem Firn; wir sind auf dem Gipfel des Mont Blanc de Courmayeur, 4753 m hoch über den Meeren.

Wie eine heranbrandende Riesenwoge wirft sich uns der Sturm entgegen. Waagrecht, mit der Gewalt von Geschossen sausen die Hagelschlossen daher., Mit weit vorgebeugtem Körper versuchen wir den furchtbaren Anprall des Orkans zu durchstossen. Wir kommen kaum einen Schritt weiter. Einer schreit: « Wir müssen biwakieren! » Biwak? Das halten wir nicht aus, denke ich, aber auch zur Vallothütte uns durchzukämpfen ist unmöglich. In fieberhafter Eile ebnen wir ein Plätzchen und entfalten den Zeltsack. Im nächsten Augen- blick stecken wir unter der rettenden Hülle. Unbändig reisst der Sturm daran, wir haben alle Hände voll zu tun, ihn zu halten. Zwei von den Italienern bitten noch um Einlass; wir schreien ihren Landsleuten zu, sie möchten wenigstens einen zu sich nehmen; umsonst, sie behaupten sie hätten unmöglich Platz. So müssen halt wir Platz haben, sonst sind sie in zwei, drei Stunden starre Leichen. Zu fünft kauern wir nun in einem Zweier-Zeltsack. Nirgends will er reichen, unten bläst der Wind durch und treibt Schwaden von Schnee herein. Ich sitze auf der Wetterseite und leide am meisten unter der mark-durcheisenden Kälte. Unsere Zeltgenossen geben uns etwas von ihrem Proviant. Wir verschlingen ihn mit Wolfsgier, denn seit zwei Tagen hungern wir erbärmlich. Und immer rasender heult der Sturm, so dass wir fürchten, auf den Brenvagletscher hinabgeschleudert zu werden. Immer dichter prasselt der Graupelschnee. Auf einmal ein blendendes Licht — ein greller Donnerschlag — beides in der gleichen Zehntelsekunde. Wir sitzen mitten im Hochgewitter, auf freiem Grat, nahe beim Gipfel. Ein Blitz nach dem andern schlägt in der Nähe ein, die Nacht ist nicht mehr Nacht, pausenlos durchzucken sie die schrecklichen Himmelsfeuer. Gellend überbrüllt der Donner das monotone Heulen des Sturmes. Und mich überfällt die grosse Angst aller lebenden Kreatur: einige Minuten lang mühe ich mich, die Qual des Leibes zu vergessen, und denke an Gott und Ewigkeit, während ich wie ein geduldiges Tier auf den tödlichen Schlag warte. Nach jedem Blitz stelle ich mit matter Freude fest: der hat nicht getroffen, der auch nicht, der auch nicht. Allmählich werde ich fast gleichgültig gegen das ununterbrochene Blitzen und Donnern. Dafür wird aber die Kälte immer unerträglicher, und immer wieder denke ich, ich kann es nicht mehr aushalten, klemme die Hände zwischen die Knie, bewege stundenlang die Zehen, dass die Muskeln schmerzen — und halte doch aus. Dem Turiner neben mir sinkt der Kopf immer tiefer, ich wecke ihn mit einem Stoss: « Non dormire, sonno è morte. » Kaum erwehre ich mich selbst des Schlafes. Es ist die dritte schlaflose Nacht! Aber wir müssen uns diese Betäubung versagen: Einschlafen bedeutet den Tod. Die Müdigkeit und die lähmende Kälte wirken wie Narkose. Nur mehr das letzte Aufgebot des zermürbten Willens kann uns retten. Wie lange noch? Zuerst hatten wir noch kräftig geteufelt, da waren wir noch Männer; dann hatten wir still und verbissen vor uns hingebrütet, das war schon schlimmer; später seufzte der eine, ächzte der andere. Immer mehr fällt jede Hemmung von Stolz und Scham. Wir wimmern stumpfsinnig vor uns hin wie verzweifelte Kinder. Es ist eine Erleichterung, ein Ventil für die zermalmende Not.

Nach Stunden, es ist nach Mitternacht, beginnt sich das Hochgewitter zu verziehen. Die Blitze sind weniger grell. Der Donner verliert sein hartes Knallen. Schliesslich tönt nur mehr aus der Ferne ein brodelndes Grollen. Ich bin zu stumpfsinnig, mich darüber zu freuen. Mein Denken kreist nur mehr um den Vorsatz: Nie mehr werde ich auf diese verfluchten Höhen steigen, höchstens werde ich daheim bei ganz sicherem Wetter einen kleinen Bergbummel machen, wenn ich diesmal noch davonkomme. So tief versinke ich in dieses Grübeln, dass ich hinübergleite in einen schönen Traum: Ich bin daheim, liege auf einer Wiese, warmer Frühlingswind umschmeichelt meinen Leib, lispelt im schwellenden Grase, blühende Zweige neigen sich über mich. Kinder schreien und lachen, und rings liegt warme, o so warme Sonne. Wie die fernen Berge im blauen, heissen Dunst verschwimmen! Da stosse ich mit dem Kopf an die hochgezogenen Knie, ich erwache. Das holde Wahnbild zerreisst. Bitter enttäuscht finde ich mich wieder in der erbarmungslosen Eiswüste. Mich packt wütende Verzweiflung: wenn uns der Orkan in den Abgrund würfe, wäre es Erlösung.Ach was, Feigheit! Durchhalten müssen wir! Einmal muss es Tag werden, einmal müssen sich die Tore unseres Kerkers öffnen.Einer der Italiener jammert: « Meine Füsse sind erfroren, ich werde meine Füsse verlieren! » Ich versuche ihn zu trösten, obwohl ich auch von meinen Fingern und Zehen schon lange nichts mehr spüre. ( Ich habe mir tatsächlich acht Finger und mehrere Zehen erfroren. ) Er jammert weiter, dass es mir in die Seele schneidet.

Der Sturm bringt jetzt weniger Schnee, nur mehr einzelne Graupeln prasseln an das Zelt. Aber der Orkan selbst wütet weiter, eisiger als zuvor. Da reckt sich einer, das steifgefrorene, straffe Zelttuch reisst. So gut es geht, halten wir den Riss zusammen. Dann nehmen unser zwei einen Gummimantel und wandern aus. Ja, was ist denn das? Dunkelblau wölbt sich das Firmament, gross und hell leuchtet der Mond, schüttet silbernes Licht auf die weisse Öde. Es ist 2 Uhr nachts! Siebeneinhalb Stunden, nein, Ewigkeiten dauert unsere Marter.

« Gehen wir », schlägt einer vor; niemand rührt sich, er selbst auch nicht.Das erste grauliche Licht des Tages huscht über den Schnee. Wieder wollen wir gehen, und wieder geht keiner. Der Körper und der Wille sind wie gelähmt. Mit brennenden, müden Augen starren wir ins aufsteigende Morgenrot. Bald erglüht der nahe Hauptgipfel in feurigem Rot. Nun treffen auch uns die ersten Sonnenstrahlen. Ihre Wärme verweht der schneidende Wind.

Immer noch dösen wir dumpf dahin. Einer muss den Anfang machen. Mit plötzlichem Entschluss springe ich auf. Auch die andern rühren sich. Wir packen die Rucksäcke. Jeden Handgriff müssen wir dem müden Willen abtrotzen. Ein Italiener sucht seine drei Pullover, die er wegen der Enge im Zeltsack nicht anziehen konnte. Umsonst, der Sturm hat sie unter dem Zeltsack herausgerissen. Wie ein schwer Betrunkener taumelnd verlasse ich den Ort, der fast ein Massengrab geworden wäre. Jeder Schritt im Bruchharsch kostet unsägliche Mühe. Ein Zug jämmerlicher Gestalten wankt hinter mir her. So komme ich zum zweiten Male in wenigen Tagen auf die lichtumflossene Kuppel des Weissen Berges.Auch diese grauenvolle Nacht ist wieder zum Lichte erblüht. Die ungeheure Beklemmung zerbrochen. Schon ist sie von den Nebeln des Vergessens in die Ferne entrückt. Dem Bewusstsein erscheint sie wie etwas seltsam Unwirkliches. Nur ein dumpfer, unsagbarer Schauder zittert in der Seele nach, als sei alles nur ein böser, böser Traum gewesen.

Die Alpen - 1951 - Les Alpes15