Bergführertum und alpiner Naturschutz

Von Eduard Tenger ( Bern ).

( Nach einem im bernischen Bergführerkurs 1942 gehaltenen Vortrag. ) Unsere Naturschönheiten sind täglich und stündlich stets grösseren Gefahren ausgesetzt. Und der Kampf um die Rettung letzter Reste eines uns von der schöpferischen Natur geschenkten Heimatbodens ist nachgerade so schwer, dass die warnende Stimme des Einzelnen meist ungehört verhallt und es schon des Einflusses ganzer Landesvereinigungen bedarf, um eben dieser Einsicht von der Notwendigkeit des Schutzes einer lieb-vertrauten Landschaft, einer bedrohten Tier- und Pflanzengemeinschaft Gehör zu verschaffen.

Im Laufe der letzten zehn Jahre hat sich zwischen S.A.C., Heimat-schutzvereinigung und Naturschutzbund die Zusammenarbeit zum Schutze unserer Berge vor Verunstaltung und Bedrohung aller Art immer mehr gefestigt. Eine erspriessliche Ziel- und Arbeitsgemeinschaft ergab sich auch mit der vor sieben Jahren vom Bundesrate eingesetzten Eidgenössischen Natur-und Heimatschutzkommission unter dem Vorsitze des Herrn alt Bundesrat Häberlin, die bei allen Begutachtungen, die den alpinen Naturschutz berühren, insbesondere für Bergbahnprojekte, Skilifts, Alpenstrassen, Stauseen u.a. m ., stets auch den S.A.C. zur Ansichtsäusserung beizieht.

Wie aber nun steht der einzelne Bergführer diesen Problemen gegenüber und was kann und muss er tun heute, da es mit seinem Berufe ohnedies abwärts geht, um wenigstens an der Erhaltung der Berge in ihrer natürlichen Schönheit mitzuhelfen?

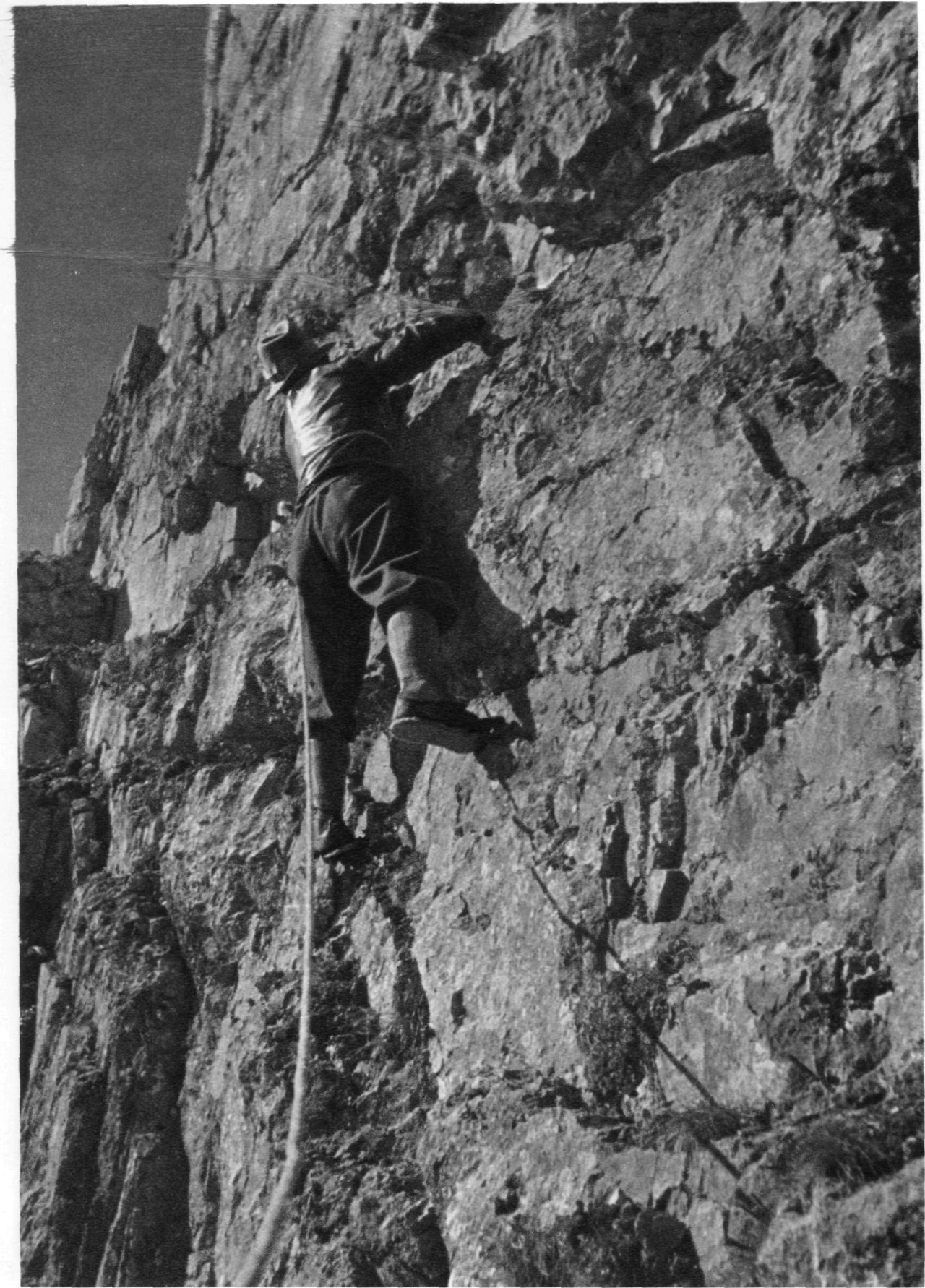

Es ist etwas Eigenes um den Beruf des Bergführers, liegt doch darin im Grunde genommen eher eine Berufung als eine Arbeit oder ein Handwerk. Denn der Bergführer hat es bei Ausübung seiner Tätigkeit stets mit Leuten zu tun, die bei ihren Hochtouren ausserhalb ihres bürgerlichen Daseins stehen und in den Bergen Erfüllung eines ideellen, abseits von ihrem Erwerbsleben liegenden Zweckes suchen. Der Bergführer muss daher Verständnis haben für diese ideelle Einstellung des Alpinisten, der seine tiefste Freude im Erlebnis einer unverfälschten Bergwelt sucht, Verständnis für die Schönheit der Berge und ihre unveränderte Erhaltung, darum in erster Linie auch für den Naturschutz. Als Treuhänder und Verwalter des schönsten Teils unseres Landes wird dem Bergführer die Ehre zuteil, das Schweizertum vor vielen Fremden zu vertreten. Diese Bevorzugung aber verpflichtet. Sie verpflichtet zu mehr als bergsteigerischem Können, sportlichem Training und geschäftlicher Tüchtigkeit. Im Berufe des Bergführers liegt die Verpflichtung zu schlichter Bildung, Geschmack und Würde, vor allem aber auch zur Ehrerbietung unseren Bergen gegenüber. Am Bergführer liegt es, die seiner Hand anvertrauten Fremden über Heimatschutz und Naturschutz als wesenhaften Ausdruck schwei- Die Alpen - 1943 - Les Alpes.23 BERGFÜHRERTUM UND ALPINER NATURSCHUTZ.

zerischer Heimatliebe zu belehren. Diese Belehrung soll der Bergführer ausserdem seiner ganzen Umgebung, von seiner Heimstätte weg bis zur Begegnung selbst mit Führerlosen, zwanglos überall dort vermitteln, wo sich Aufklärung, Ermahnung, Zurechtweisung oder gar Selbsthilfe und Anzeige aufdrängen.

Mit der Bejahung der Pflicht zu solcher Belehrung -wird man aber dem angehenden Bergführer auch die nötigen Grundlagen naturschützerischen Denkens zu beschaffen haben. Sie gehören zum Rüstzeug des Bergführers gerade so gut wie Kompass, Seil und Pickel. So müssten denn in jedem Bergführerkurse die drei Bereiche alpinen Na turschutzes: Landschaftsschutz, Pflanzenschutz, Wildschutz, seinem Verständnis nähergebracht werden.

Landschaftsschutz. Die dringende Notwendigkeit einer Abwehrbewegung gegen die rücksichtslos zunehmende Verschandelung unserer Landschaft, zumal auch der Siedelungen, begann man hierzulande gegen Ende der Neunzigerjahre zu erkennen, nach jener Zeitperiode der Prosperität durch den ganzen Aufschwung des Vergnügungs- und Fremdenverkehrs, der für manchen Landesteil die planlos überstürzte bauliche Erweiterung seiner schönsten Bergdörfer durch hässliche Hotelkasten und den Wettlauf im Bau von Bergbahnen gebracht hatte. Die wilde Hotelbauerei insbesondere war an keine Schranken gebunden, es gab weder Alignementsplä.ne noch Bauordnungen, ein jeder baute in die wohlgestaltet althergebrachten Dorfbilder, in die idyllische Landschaft hinein, wie es ihm gerade gefiel. Für diese Schändung der Heimatlandschaft gibt es besonders in den Bergkantonen der erschreckenden, ja der empörenden Beispiele zu viele, als dass man sie herzuzählen brauchte. Mit der ungehemmten Spekulation triumphierte die Geschmacklosigkeit. Man vergötterte die Technik schlechthin und verlor darob den Sinn für die Ursprünglichkeit von Landschaft, Volk und Leben. Heute ist der Glaube an diese Kultur erschüttert, doch kommt die Einsicht zur Umkehr vielfach zu spät, nachdem noch um die Jahrhundertwende keine Behörde daran gedacht hatte, der mit Riesenschritten vorwärts eilenden Zerstörung unseres Landschaftsbildes Einhalt zu gebieten. In jeder überspannten, einseitigen Entwicklung technischer Errungenschaften liegt zugleich ihre Krisenempfindlichkeit. Das war auch so mit unserem Gast- und Verkehrsgewerbe. Die Krise musste kommen, und als sie kam, da versuchte man mit allerhand künstlichen Mitteln, das Fremdengewerbe wenigstens noch zahlenmässig annähernd aufrechtzuerhalten. Die Verirrung der alpinen Strandbäder, die rücksichtslos überspannten Improvisationen der Funis und Skilifts, die linearen Schwebebahnen, alpine Höhewegprojekte und viel andere Erscheinungen mehr gehören zu den krampfhaft abwegigen Versuchen einer Bändigung der Fremdenverkehrs-krise. Nach 50 Jahren hat sich gerade das Bergbahnfieber — das immer schon ein Krisenzeichen war — wiederholt und erhöht.

Wie hat man sich in unserem Lande weit herum — bis zum Kriege zumeist unter dem unsichtbaren Einfluss der Zementindustrie — an unsern Flüssen und Bächen versündigt, wie mancher natürliche Wasserlauf wurde ohne jede Notwendigkeit mit dem Lineal begradigt, die Reize der früheren Uferlandschaft zerstört, ihre ganze Lebensgemeinschaft zugleich mit dem Fisch-bestande vernichtet.

Durch Entwässerungen und Meliorationen wurden herrlichste Ried- und Sumpflandschaften allmählich urbarisiert. Von rund 5500 Torfmooren in der Schweiz waren schon um die Jahrhundertwende 3300 beseitigt, von 150 kleinen Seen deren 80 verschwunden. Das Tempo dieser Kultivierung hat sich seit dem letzten Weltkriege verdoppelt, um nun heute, im Zuge des nationalen Mehranbaues und wegen der Torfgewinnung, bald mit den letzten Überresten einstiger Naturlandschaft fertig zu werden.

Gewaltige Eingriffe und Umwälzungen brachte vor allem auch die Wasserkraftnutzung mit sich. Durch riesige Staumauern wurden ganze Bergtäler abgeriegelt und zu Speicherseen eingestaut. Kraftwerke wuchsen aus dem Boden als Ausgangspunkte zahlloser Hochspannungsleitungen, die sich auf ihren bis 50 m hohen Masten wie ein Spinngewebe über das ganze Land legen und deren weit grösserer Ausbau noch gar nicht abzusehen ist. Selbstverständlich ist unser Land, das keine Kohlen hat, auf eine zweckmässige Ausnützung seiner Wasserkräfte angewiesen, und keinem vernünftigen Naturschützer fällt es ein, sich dieser notwendigen Entwicklung entgegenzustellen, weiss er doch gut genug, was wir aus unserem Boden herauszuholen haben und dass wir im Wettstreit mit andern Völkern auch in der Technik voranstreben müssen. Der Naturschutz anerkennt auch, dass es eine Schönheit der Technik gibt und dass nicht wenige ihrer Schöpfungen das Landschaftsbild sogar vorteilhaft zu beleben imstande sind. Man denke z.B. an das Grimselwerk, das eine durchaus glückliche Versöhnung zwischen Natur und Technik darstellt, doppelt versöhnlich, nachdem zum gerechten Ausgleich für die gewaltigen Eingriffe in eine so erhabene Gebirgslandschaft das ganze Einzugsgebiet der Aare im Umkreise von 72 km2 gesetzlich zum Naturschutzgebiet erklärt wurde, ein rühmliches Ausnahmebeispiel für eine gewiss naheliegende Forderung, wonach jeder im Landesinteresse gebotene, grössere naturwidrige Eingriff in das Landschaftsbild irgendeine Kompensation im Sinne der Naturerhaltung nach sich ziehen müsste, sei es durch Reservatlegung einer gleichwertigen Landschaft, jagdliche Bannung der Stauseen, Aufforstung, bauliche Sanierung eines verunstalteten Dorfes, Beseitigung besonders hässlicher Bauten oder sonstige naturschützerische Sicherungen. Ungezählt aber sind die Beispiele brutaler Verschandelung der Natur durch die Elektrizitätswirtschaft, die sich überall dort über jeglichen Schutzgedanken hinwegsetzt, wo sie keinen oder nur geringen Widerstand findet, angefangen bei der Verbauung des Rheinfalls, über die Vermastung des klassischen Gotthardpasses — nach bundesrätlicher Botschaft das « providentielle Wahrzeichen für Sinn und Sendung des eidgenössischen Staatsgedankens » — bis zur restlosen Abzapfung unserer schönsten Bergbäche und Flüsse durch Kraftwerke der allerjüngsten Zeit.

Was Natur- und Heimatschutz heute mit allem Nachdruck verlangen müssen, ist, dass kein Werk der Technik mehr erstehen darf, das nicht unter Aufwendung der ganzen technischen Kunst und Vervollkommnung auf das heimatliche Landschaftsbild Rücksicht nimmt. Vor dieser endlich als zeit- gemäss erkannten Forderung hat der lediglich nach der Rentabilität gerichtete, rein wertmässige Gedankenkreis des Ingenieurs zurückzutreten, er hat sich überlebt. Ein Bauwerk, das ohne solche Rücksichtnahme in die Landschaft hineingestellt wird, ist heimatfeindlich, selbst wenn keine böse Absicht vorliegt. Heute sind wir technisch so weit voran, dass zahlreiche Anlagen unterirdisch gebaut werden können, wenn nur die Mehrkosten nicht abgelehnt werden. Es brauchen nicht nur militärische Gründe zu sein, die eine solche Entwicklung bestimmen.

Die Forderung des Naturschutzes geht dahin, dass über der Wirtschaft und ihren Ansprüchen der Mensch nicht vergessen werden darf. Der Naturschutzbewegung kommt eine weit grössere Bedeutung zu, als man gemeinhin annimmt. Es geht wahrlich nicht um Liebhabereien und Ideale weniger Gelehrter, Künstler, Schriftsteller und Naturfreunde, sondern darum, zu verhindern, dass unserem Volk in dem ihm durch die Vorsehung angewiesenen Lebensraume der Zugang zur freien und natürlichen Welt der Schöpfung verloren geht, zu verhindern, dass auch das letzte Stück Heimatboden einem übertriebenen Wirtschaftsgeiste zum Opfer fällt, bis schliesslich nur noch ein grosses, ödes Fabrikareal übrig bleibt, mit einigen Gärte a, Park- und Waldanlagen als Erholungsstätten.

Die Kulturseligkeit der Jahrhundertwende hat leider der Schweizer bis zum heutigen Tage noch nicht überwunden, ein Grossteil des Volkes hat immer noch nicht erkannt, wie durch die geschmacklose, unbegrenzte Bauerei in den Bergen sein schönstes natürliches Gut beeinträchtigt, vertan wird. Unserer grossartigen hehren Hochgebirgswelt muss ihre herbe, abweisende Schönheit eigen bleiben, man soll sie auch nicht als Schaustück gleichsam vorführen wollen. An die, die den Bergen nahen, müssen sie Anforderungen, Strapazen stellen — oder sie sind nichts mehr wert. Jede übertriebene Fremdenindustrie wird dem Lande zum Unsegen und raubt ihm alles, was ehemals sein eigentlicher Wert war. So ist Landschaftsschutz ein Gebot nationaler Selbsterhaltung, dessen klare Erfassung gerade auch dem angehenden Bergführer ans Herz gelegt sei.

Der alpine Pflanzenschutz mag da und dort bisher schon auf Kursprogrammen für Bergführerkurse gestanden haben, zumeist wohl beschränkt auf die Bekanntgabe der betreffenden kantonalen Pflanzenschutzverordnungen. Der künftige Bergführer muss von der Notwendigkeit dieser Schutzmassnahmen in der Tat durchdrungen sein.

Am gewaltigen Rückgang unserer schönsten Flora trägt die fortschreitende Kultivierung des Bodens die Hauptschuld. Mit der Urbarisierung und Melioration der Moore und Sumpflandschaften weichen auch die Pflanzen der Feuchtgelände. Jetzt, im Zuge der nationalen Ackerlandgswinnung, wird diese Abdrängung zum Äussersten gesteigert. In den Bergen schreitet die landwirtschaftliche Bodenverbesserung mächtig vorwärts, aufwärts, den Berg hinan. Gerade die lieblichen Bergblumen gehören zu den düngerflüchtenden Pflanzen; auf gedüngtem Boden haben sie keine Stätte mehr. Heute, da unsere Alpweiden bis hoch hinauf gedüngt werden, ist das Schicksal einer einst so reichen Bergflora besiegelt bis an einige letzte Rückzugsgebiete höherer Lagen, wohin diese Alpenblumen verdrängt werden. Dort aber lauert diesen Restbeständen der rücksichtslose Zugriff unverständiger Touristen. Noch liessen sich diese floristischen Refugien und letzten Vorkommen beglückender Zeugen einstigen Überflusses erhalten, wenn alle Naturfreunde es auf Ehre und Pflicht nehmen wollten, auf jeglichen Pflanzenraub durch Pflücken und Ausgraben zu verzichten.

Einem missverstandenen Föderalismus ist es zuzuschreiben, wenn wir bis heute immer noch keine eidgenössische Pflanzenschutzverordnung zustande gebracht haben. Wie soll sich der Berggänger in der bunten Musterkarte kantonaler Pflanzenschutzverordnungen zurechtfinden? Wenn er in Uri einen Strauss Edelweiss pflückt und dasselbe eine Woche später im Kanton Glarus tut, so wird er im einen Fall gar nicht, im andern bis zu Fr. 100 gebüsst. Oberdrein versagt die kantonale Kontrolle beinahe überall, und man kann die paar Landjäger an den Fingern herzählen, die es sich nicht verdriessen lassen, beispielsweise an einem Sonntagabend die prallen Rucksäcke heimkehrender Blumenräuber zu untersuchen. Bei diesem Ungenügen der Gesetzgebung und behördlicher Massnahmen glaubte der Naturschutzbund mit seinem bekannten Pflanzenschutzplakat einen neuen Anlauf zur Ermahnung des öffentlichen Gewissens unternehmen zu sollen. So beifällig und gross die Wirkung des Plakates war, das die Aufmerksamkeit auf die Pflanzenräuber wieder wachrief — auch diese Anstrengung bleibt vergeblich, solange keine wirksamere polizeiliche Überwachung einsetzt. Wer unter den Trägern und Bergführern kennt ihn nicht, diesen Pflanzenraub schamloser Touristen, den gewerbsmässigen Pflanzen- und Arzneimittelhandel, den Blumenbettel, der, auch wo er nur vereinzelt vorkommt, unser ganzes Land weit über die Grenzen hinaus so oft schon in Verruf gebracht hat. Wenn sich auch die Bergführer aktiv für den Schutz der Bergflora einsetzen und selbst vor persönlicher Zurechtweisung und Anzeige fehlbarer Touristen nicht zurückschrecken wollten, so wäre in diesem Kampfe schon vieles gewonnen. Die Polizeiorgane des Staates werden nach solcher Mithilfe ein Übriges tun, und bald wird es — in Erwartung einer eidgenössischen Pflanzenschutzverordnung — auch hier vielleicht besser werden.

Der verfügbare Raum gebietet an dieser Stelle die Betrachtung des dritten naturschützerischen Aufgabenkreises, des zoologischen Naturschutzes, auf den Schutz des Hochwildes zu beschränken. Wenn dabei Wild- und Vogelschutz im weitesten Sinne und der Schutz der Kleintierwelt hier nicht berührt werden, so will das nicht besagen, dass diese Fauna nicht auch im höchsten Grade schutzbedürftig wäre. Ist doch die Tierwelt in ihrer gesamten Lebensgemeinschaft die lebendige Seele der Landschaft, wobei zu bedenken ist, dass jede aktive Hilfe von vornherein versagt, wenn das Tierleben einer Gegend einmal erloschen ist.

Unser Hochwild ist unter der fortschreitenden Bodenkultur der letzten siebzig Jahre mit der gewaltigen Intensivierung des Verkehrs und durch die Entwicklung der Technik in die letzten Hochstandorte der Berge wie nach einer rettenden Insel abgedrängt worden und muss hier sein Leben unter ganz- lieh veränderten, erschwerten Bedingungen fristen. Nehmen wir allein nur das Gemswild, so weiss jeder Kundige, wie bitterhart seine Existenzbedingungen geworden sind. Neben der Intensivierung der landwirtschaftlichen Kultur sind es insbesondere nachfolgende Hauptursachen, die dem Bergwild die Existenzbedingungen so sehr erschwert haben.

a ) Die ballistischen Leistungen der modernen Jagdwaffe haben sich zugleich mit der optischen Ausrüstung des Jägers in den letzten zwanzig Jahren in rascher Folge ausserordentlich verbessert. Heute ist diese Vervollkommnung so weit, dass die treffsichere Reichweite der Jagdbüchse die Fluchtdistanz des Hochwildes erreicht und übertrifft, jene Distanz, auf die das Wild den Jäger als seinen Feind biologisch überhaupt zu erkennen vermag. Was der unselige Krieg an weitern ballistischen und optischen Fortschritten auch noch der Jagdwaffe vorbehält, ist nicht abzusehen, wird aber in jedem Falle katastrophal sein.

b ) Die Zahl der Jagdausübenden hat besonders seit der Fleisch- und Fettknappheit, d.h. infolge des bedauerlichen Verzichtes auf die Rationierung des Wildbrets, eine kaum tragbare Vermehrung erfahren.

Hand in Hand mit der Zunahme der Jäger geht die stets bequemere Unterkunftsgelegenheit in Bergwirtshäusern, Hotels und Jagdhütten. Selbst C. Klubhütten werden in Statute nwidrig-missbräuchlicher Belegung von Gemsjägern als Jagdherbergen nicht verschont.

Der bisherige Mangel einer behördlichen Eignungsprüfung für angehende Jäger hat das Niveau der Jagdausübenden ganz allgemein auf einem bedenklichen Tiefstand gehalten. Unter der Jägerschaft besteht eine betrübliche Unkenntnis über naturkundliche Fragen mit Bezug auf alles, was da kreucht und fleucht und dem der Jagdbeflissene mit dem « Tod in der Faust » auf den Leib rückt. Auch mit den Kenntnissen über Waffenkunde und Ballistik ist es im allgemeinen schlimm bestellt. Das weidmännische Brauchtum liegt vollends im argen. Die jagdliche Eignungsprüfung ist daher ein unabweisliches Gebot der Stunde. Sie sollte sich freilich auf alle Jäger und nicht nur auf jagdliche Neulinge erstrecken. Die Zahl der gelösten Patente, der erlegten Pachtzinse macht den wahren Weidmann bei weiten nicht aus.

c ) Die im Laufe der letzten Jahrzehnte rasch gesteigerte Erschliessung und bequemere Zugänglichmachung der Berge durch alle erdenklichen Verkehrsmittel hat dem Wild weithin die Möglichkeit genommen, der Verfolgung auszuweichen.

d ) Eine schwere Beeinträchtigung ist dem Hochwild mit dem Wintersport, im besondern durch die sprunghafte Entwicklung des Skisportes widerfahren. Bewusst oder unbewusst wird das Gemswild selbst in den entlegensten, vordem so sichern Winterständen durch die Skifahrer beunruhigt, hochgemacht und vertrieben, oft durch Lawinenhänge durch-gehetzt — auf der Suche nach einem allerletzten Zufluchtsort.

e ) Die Schwierigkeiten der Wildhut und Jagdaufsicht sind in den Bergen besonders gross und mit der Überhandnähme des Skisportes, mit dem gesteigerten Wildfrevel im Gefolge des Ansturms auf das markenfreie Wildbret, den Kleinkaliberwaffen, dem unheimlichen Schalldämpfer u.a. m. ins Ungemessene gewachsen.

Vielerorts bleibt in den Bergen nur noch das Wild der Bannbezirke zu überwachen, während in den offenen Gebieten Jagd und Wildfrevel die Wildbestände übernutzt und in verschiedenen Kantonen nahezu ausgerottet haben. Ohne die gutbehüteten eidgenössischen Bannbezirke, die wir der Bundesgesetzgebung von 1875 zu verdanken haben, würden Not und Zügel-losigkeit dieser Kriegszeit mit dem Hochwilde wohl gänzlich aufgeräumt haben Die Freunde der Berge und ihre berufenen Führer werden nach den hier in Kürze aufgezeigten Notwendigkeiten für Tier- und Pflanzenschutz in den Alpenregionen die zwingende Schlussfolgerung ziehen, dass « Naturliebe » allein ohne tiefste Verantwortung gegenüber der lebenden Natur der Heimat heute unmöglich ist. Wer Pflanzen als Kenner sammelt und wer jagd, ist dabei zu höchster ethischer Selbstbeherrschung verpflichtet.

Die Edelweissromantik beispielsweise ist ein Unsinn. Das Edelweiss ist nur darum so selten und sein Pflücken so gefährlich, weil eben die zugänglichen Standorte längst schon geplündert sind. Auch mit der Jägerromantik früherer Zeiten ist es vorbei, sie hat heute keinen Platz mehr und ist ein Unsinn. Man mag aus Tschudy und andern Büchern frühere Gemsjägergestalten wie Colani, Küng, Filii, Tuotsch, Rüedi, Heitz, Zwicky, Sutter, Spinas, Cathomen, Soldini, Gianotti und viele andere mehr trotz ihrer nimmersatten Rekord-strecken noch ehrlich bewundern — es waren zumeist leidenschaftlich verwegene, wetterharte und genügsame, auch menschlich sympathische Bergler, deren mühseliges Weidwerk mit Steinschlossbüchse und Zugspiegel schon allerhand bergsteigerisches und jagdliches Können erforderte, die mit Entbehrungen aller Art Leistungen vollbrachten, wie sie modernen Hochwildjägern kaum noch vorstellbar sind. Heute aber ist es mit all diesen Voraussetzungen strapaziöser, auf sich selbst gestellter Hochjagd vorbei, und es sind die körperlichen Leistungen des Gemsjägers gegenüber früheren Zeiten auf ein Mass zurückgegangen, dass heutzutage eigentlich ein jeder mit gesunden Gliedern die ohnedies leicht zu jagende Gemse ohne grosse Mühe zur Strecke bringen kann. Von den Hirschen, Rehen und Gams, die vom Auto oder vom Fenster der Jagdhütte aus der Hochrasanzbüchse mit Zielfernrohr auf beliebige Distanz ahnungslos einem unrühmlichen Trophäenschießsport zum Opfer fallen, wollen wir gar nicht erst reden. Der Nimbus der Wilderei gehört ebenfalls der Vergangenheit an. Die Wilderei ist heute fast ausnahmslos auf die Stufe des gemeinen Wilddiebstahls herabgesunken, des Diebstahls an einem Volksgut, das nicht nur dem rechtschaffenen Jäger, der sich dafür die Jagd-bewilligung löst, sondern allen, der Volksgemeinschaft gehört. Das lichtscheue Handwerk des Wilddiebes — der Wildfrevel eines armen Teufels aus wirklicher Not bildet die seltene Ausnahme — ist so verwerflich, dass es nicht tief genug gehängt, nicht scharf genug angefasst werden kann. Hier vor allem gilt es, in den Auffassungen unserer Jagdaufsichts- und Gerichtsbehörden Wandel zu schaffen. Am Bergführer ist es, das Seine dazu beizutragen. Dem BERGFÜHRERTUM UN » ALPINER NATURSCHUTZ.

Wildhüter sei er der beste Vertraute und Gehilfe, geht es doch um den lebenden Schmuck seiner Berge. E l Bergführer, der selbst der Versuchung des Wildfrevels erliegen sollte, hätte aufgehört, sein Ehrenschild zu tragen.

So tritt heute an Stelle überlebter Jägerromantik das höchstgesteigerte Verantwortungsbewusstsein des Jagdausübenden, der Jagdgesetzgeber und der Gerichtsbehörden. Man rede sich nicht mit der leichtfertigen Behauptung heraus: « Noch gibt es Wild und Blumen in den Bergen genug, wir werden sie schon finden. » Wer so spricht, hat wohl über sein eigenes Bergtal noch nicht hinausgesehen. Man betrachte aber einmal den ungeheuren Raum der Berge, die Tiefe der Bergtäler, die Weite der Steilplanken und vergleiche damit den minimen Allgemeinbestand! Woher kommt das? Das kommt daher, dass jeder nur für sich denkt, nichts ausser seiner engsten Heimat wirklich gesehen hat und sich darum tröstet: Noch sind ihrer genug.

Gegenüber der Not und Bedrängnis unseres Bergwildes darf es daher keine Vertuschung und keine Beschönigung mehr geben. Nur eines gilt: durch die Mithilfe aller, die einsichtig und guten Willens sind, muss es besser und besser werden.

Die Folgerungen, die sich nach diesen alpin-naturschützerischen Gedanken ergeben, liegen nahe. Niemand gibt sich einer Täuschung darüber hin, dass es seit der Abwanderung der englischen Bergsteiger auf der Suche nach neuen « Bergsportobjekten », zumal aber seit der Überhandnähme des führerlosen Bergsteigens mit unserem einst so berühmten schweizerischen Bergführertum rückwärts geht, ganz abgesehen von der im Weltkriege begründeten Stillegung. Doch brauchte uns auch um einen Wiederaufstieg nicht bange zu sein, freilich auf andern Wegen und nur durch eine innere Erneuerung, für welche Wende sich da und dort die Anzeichen mehren. Bergsteiger- und Kletterschulen haben einen ersten Weg zu solcher Neuorientierung gewiesen. Er wird sich bewähren, wenn solche Schulen von Männern geleitet werden, die nicht nur über technisches Können, sondern auch über jenes Mass allgemeiner Bildung verfügen, ohne die jede Lehrtätigkeit vermessen wäre. Mit vollem Recht hat Oscar Hug bei der Betrachtung dieser Wandlung im Bergführerwesen unlängst darauf hingewiesen, dass es schon früher Bergführer gab — wie z.B. Christian Klucker —, die ihren grossen Erfolg neben der bergsteigerischen Meisterschaft auch ihrem selbsterrungenen Wissen, ihrer wirklichen Bildung verdankten. Es waren die Vorläufer der heute im Werden begriffenen neuen Berglehrer. Zu dieser Bildung gehört vorweg das Wissen um die Voraussetzungen des Bergführerberufes überhaupt, mithin um die Notwendigkeit der Erhaltung der Berge in ihrer seit Urzeiten trotzenden Schönheit. Möge solche Sorge einem jeden Bergführer zur Wissens- und Herzenssache zugleich werden.