Bergsteigen im Karakorum

Von Ph. C. Visser.

Wenn es schon schwer fällt, dem liebenswürdigen Schriftleiter von « Die Alpen » eine Bitte zu verweigern, so ist es noch viel schwerer, ein einmal gegebenes Versprechen einzulösen, nämlich einen Aufsatz über unsere zweite Karakorumexpedition zu liefern. Denn es steht nicht nur eine deutsche Ausgabe meines Buches « Zwischen Hindukusch und Karakorum 1 ) » bevor, sondern ausserdem habe ich schon so viel in niederländischen und andern geographischen und alpinen Zeitschriften mitgeteilt, dass es beinahe unmöglich ist, nicht in Wiederholungen zu verfallen. Darum bin ich zu dem Entschlüsse gekommen: diesmal keine Reisebeschreibung zu geben, sondern unsere beiden Karakorumexpeditionen einmal vom alpinistischen Standpunkt aus zu betrachten.

Um ein richtiges Urteil fällen zu können, will ich beginnen, einige Besonderheiten mitzuteilen, sowohl über die Vorbereitungen als auch über den Verlauf der Expedition selbst.

Unsere erste Expedition, die im Jahre 1922 stattfand, wurde aus rein alpiner Sehnsucht geboren. Wir kannten die Alpen, wir kannten Norwegen, wir kannten auch den Kaukasus, und was konnte nun näher liegen, als dass uns die gewaltigen Bergketten Asiens, und zwar hauptsächlich der Himalaya, anlockten, der Himalaya, der durch seinen blossen Namen eine magische Anziehung auf jeden Bergsteiger ausübt. Als etwas Unerreichbares, als ein Traumbild hatte dieses Gebirge in meinen Knabenjahren mir vorgeschwebt, bis langsam aber sicher die Überzeugung bei mir durchdrang, dass es möglich sein werde, das Ideal zur Wirklichkeit zu machen. Und als endlich die Traumbilder Pläne wurden und die Pläne in Taten übergehen sollten, da geschah das Merkwürdige, dass der Alpinismus nicht mehr Triebfeder war, sondern Mittel zum Ziele wurde. Diese Änderung habe ich meinem schwedischen Freunde, dem Entdeckungsreisenden Sven Hedin, zu danken, der uns mit aller Überredungskunst, die ihm zu Gebote stand, zu überzeugen wusste, dass eine solche lange und kostspielige Unternehmung nicht zu rechtfertigen sei, wenn sie nur aus alpinistischen Beweggründen unternommen werde. Er wiederholte immer wieder: « Bringt wenigstens eine Landkarte mit aus dem unbekannten Lande und sammelt auf wissenschaftlichem Gebiet so viel, als nur in Eurer Kraft steht. » Aber er fügte auch hinzu: « Geht nicht in den Himalaya, dort findet Ihr nicht viel Unbekanntes mehr. Geht weiter ins Innere, in die Berge des Karakorum, dort warten noch ganze Gebiete auf Erforschung. » Und so habe ich es dem grossen Schweden zu verdanken, dass unsere erste Reise von 1922 in die Berge der Sasirgruppe im Karakorum, zwischen den Flüssen Shyock und Nubra, uns etwas mehr gegeben hat als nur das Gefühl einer guten alpinen Leistung. Die unbekannten Berge und Gletscher reizten uns zu näheren Untersuchungen, wir konnten eine Landkarte von einem fast unbekannten Gebiet von 310 km2 nach Hause bringen, wir sammelten Pflanzen, Blumen und Steine und machten regelmässig unsere meteorologischen Beobachtungen, die uns immer mehr und mehr Interesse einflössten. Und unsere alpine Sehnsucht? Nun, auch ohne ein einziges Mal einen Berg zu besteigen um des Berges willen oder einen Pass zu überschreiten um des Passes willen, haben wir dennoch unsern Bergsteigergelüsten während vier langer Monate frönen können.

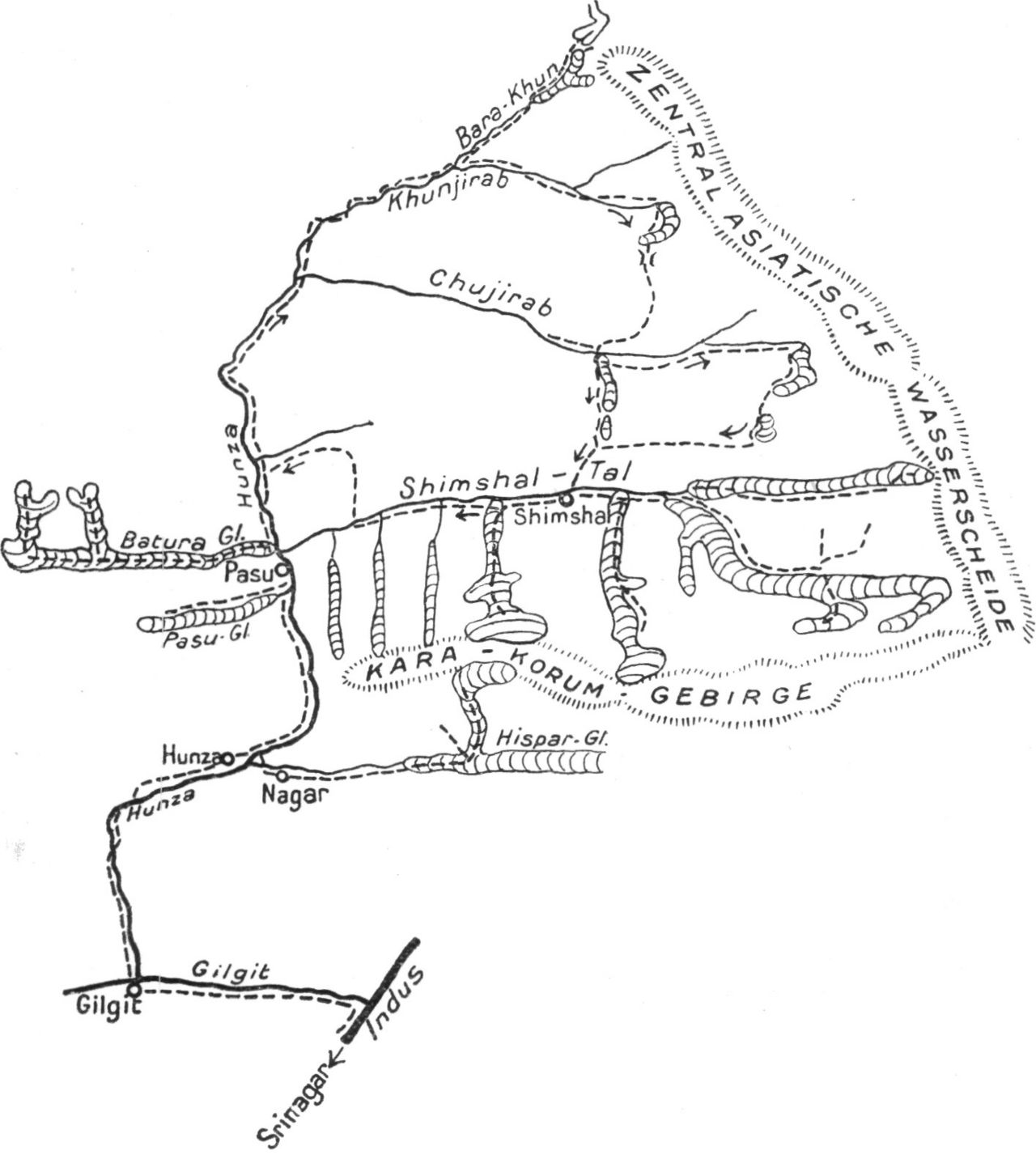

Aber der gute Rat Sven Hedins hat einen viel weiter reichenden Einfluss gehabt. Denn aus der Befriedigung, die uns diese bescheidene Entdeckungsreise verschafft hat, wurden viel umfangreichere, weiter gehende Pläne geboren zu einer zweiten zentralasiatischen Expedition nach einer anderen wichtigeren « terra incognita », wo grosse Probleme einer Lösung harrten. Das war das Bergland zwischen dem Stromgebiet des Hunza, zwischen Hindukusch und Karakorum, das Sven Hedin in seinem Meister- und Hauptwerk über Südtibet « eines der schwierigsten Forschungsgebiete der Welt » nennt 1 ).

Diese Pläne nun wurden auf unserer zweiten Karakorumexpedition zur Ausführung gebracht. Die Teilnehmer waren: meine Frau, mein Landsmann Baron van Harinxma thoe Sloten, der indische Topograph Afraz Gul Khan Sahib, dessen Mitarbeit uns die britisch-indische Regierung ganz auf ihre Kosten zur Verfügung gestellt hatte, und ich selbst.

In lange, unbekannte Täler drangen wir ein, brachten 164 grösstenteils unbekannte Gletscher in Karten und erforschten die wichtigsten von ihnen; der eine hatte die gewaltige Länge von 60 km. Wir fanden unbekannte Berge von mehr als 7000 m Höhe, legten Sammlungen an, machten verschiedene wissenschaftliche Beobachtungen, verfertigten eine Landkarte von einem ungefähr 6700 km2 grossen, zumeist unbetretenen Gebiete. Und was nun das Bergsteigen auf dieser Expedition betrifft, so haben wir wieder, ohne auch nur einen Augenblick an unsere alpinistischen Neigungen zu denken, notgedrungen mehr betrieben, als es auf vielen Alpenreisen zusammen jemals möglich gewesen wäre. Niemand möge jedoch daraus schliessen, dass ich den Alpinismus unterschätze, dass ich ihn vielleicht als alleiniges Ziel nicht der Mühe wert erachte. Dazu bin ich selbst ein viel zu leidenschaftlicher Alpinist, der Jahr für Jahr in die Alpen zurückkehrt, um ihren erfrischenden, neues Leben schenkenden Zauber zu geniessen. Aber das Bergsteigen bleibt für mich eine Erholung, zu der uns die prachtvollen Alpen so weitgehende Gelegenheit bieten. Und diese Erholung werden sie mir immer geben. Auch dann, wenn es keine « Erstbesteigungen » mehr gibt, und auch, wenn alle « Erstbegehungen » der Vergangenheit angehören und keine Varianten und Varianten auf Varianten mehr zu finden sein werden; denn die Berge werden uns immer dieselbe überwältigende Schönheit schenken wie früher. Ihre Kämme und Flanken werden ihre Schwierigkeiten behalten, mit denen jeder Alpinist kämpfen kann, der imstande ist, sich glücklich zu fühlen, ohne vom Varianten- fieber ergriffen zu sein. Und endlich bin ich dankbar, dass mir das Bergsteigen das Mittel zur Erreichung des Zieles wurde.

Bevor ich mich nun an einige alpine Betrachtungen wage, will ich in Kürze etwas über die Schwierigkeiten sagen, die sich uns boten, bevor wir den Ort erreichten, an dem eigentlich erst unsere Expedition beginnen sollte, Schwierigkeiten, die sowohl für eine wissenschaftliche als auch für eine bergsteigerische Unternehmung dieselben sind.

Die Vorbereitungen für unsere zweite Expedition wurden schon ein Jahr vorher angefangen, denn ausser unsern Zelten, Feldbetten, Tragkisten und den Nahrungsmitteln für die Kulis haben wir fast die ganze Ausrüstung und den Proviant sowie die später in Kashmir zurückgelassene, starke und daher schwere Verpackung — das Gewicht betrug nicht weniger als 4000 kg — aus Holland mitgenommen. Es versteht sich von selbst, dass nur das Beste vom Besten zu brauchen war. Mehr Mühe verursachte es uns, die Zustimmung zum Eintritt in die Gebiete zu bekommen, die zu erforschen wir uns vorgenommen hatten, trotzdem wir bei unsern Gesuchen die Unterstützung der niederländischen Regierung hatten und über viele Empfehlungen verfügten, die uns die Mitarbeit allerhöchster Autoritäten und Regierungskörper Englands und Britisch Indiens sicherten. Dessenungeachtet waren solche Schwierigkeiten zu überwinden, dass es schien, als müssten wir unsere Expedition aufgeben. Schliesslich aber war es der tatkräftigen Unterstützung des indischen topographischen Dienstes ( Survey of India ) und dem Dazutun des englischen Vizekönigs Lord Reading persönlich zu danken, dass uns die Bewilligung erteilt wurde.

Über die anfängliche Weigerung wird man nicht sehr erstaunt sein, wenn man erfährt, dass in den letzten 30 Jahren die britisch-indische Regierung die Bewilligung zum Zugang in die erwähnten Gebiete selbst Engländern und Mitgliedern ihres eigenen topographischen Dienstes nicht erteilt hat. Neben politischen Erwägungen wurden dafür noch zwei weitere sehr wichtige Gründe vorgebracht. Erstens sind die Nahrungsmittel dort so knapp, dass sie kaum zureichend sind für die sehr spärliche Bevölkerung. Es spricht nun von selbst, dass eine Karawane von 100 Mann, die monatelang in diesen Gebieten sich aufhält und ernährt werden muss, die Lösung der an sich schon schwierigen Nahrungsmittelfrage noch schwieriger macht. Zweitens bestehen für eine Expedition keine Transportmittel, schon darum nicht, weil keine Wege vorhanden sind, auf denen man Lasttiere oder Fuhrwerke gebrauchen könnte. Ein Wagenrad ist in den Fürstentümern von Hunza und Nagar ein unbekannter Gegenstand! Für den Transport von Ausrüstung und Lebensmitteln müssen daher Träger gebraucht werden, mit anderen Worten, Bewohner der sehr kleinen Dörfchen, so dass die Arbeitskräfte, die das Land bebauen müssen, fehlen, wodurch die Versorgung mit Lebensmitteln noch mehr in Gefahr gebracht wird.

Und überdies ist es nicht so einfach, die nötigen Träger zu bekommen, die bereit sind, eine Expedition mitzumachen, die sie viele Monate lang in die unwirtlichsten, schwierigsten und gefährlichsten Gebiete unserer Erde führt. Die Anwerbung geschieht durch Vermittlung der Fürsten von Hunza und Nagar, die sich auch nur durch Dazwischenkommen der britisch-indischen Regierung dazu bereit erklären. Aber auch ohne die Hilfe der kashmirschen Regierung würde man es nicht weit bringen. Auch sie muss unterstützend eingreifen, um den schnellen Zug nach Norden durch wüste Bergländer zum Karakorum möglich zu machen. Und auch diese Unterstützung bedarf eines Ansuchens der britisch-indischen Regierung. Alles dies sind Gründe für die Engländer, die Erlaubnis zu einer Expedition in diesen Teil Asiens einfach zu verweigern.

Aber alle diese Schwierigkeiten hatten tatsächlich nichts zu bedeuten, wenn man sie vergleicht mit denen, die sich der Expedition selbst entgegenstellten, Schwierigkeiten, die gleich nach dem Abmarsch aus Srinagar begannen. Es bedarf keiner ausführlichen Beschreibung, um verständlich zu machen, was es heisst, eine Karawane in den Karakorum zu bringen, über die hohen, im Frühjahr mit vielen Meter Winterschnee bedeckten Pässe des Himalaya und anderer Bergketten. Auf unserer ersten Expedition war ein Passübergang von 5300 m Höhe notwendig. Man kann sich kaum vorstellen, wieviel Geduld der Leiter verlangt wird, um jeden Morgen wieder so eine Karawane von oft 100 Mann oder — wie im Jahre 1922 — von 30 bis 40 Lasttieren in Bewegung zu bringen und in Bewegung zu erhalten auf Schneefeldern und in wüsten Tälern, in welche die Sonne ihre alles versengenden Strahlen sendet. Oft blieben plötzlich mehrere Ponies aus Erschöpfung stehen oder einige sanken auf die Knie, und dann musste das Zuviel des einen auf den Rücken eines andern geladen werden. Denn weiter mussten wir, wenigstens um einen guten Lagerplatz zu erreichen, und solche Plätze lagen oft 30 und mehr Kilometer auseinander.

Wie oft habe ich dann zu Franz Lochmatter gesagt: « Franz, Franz, wie geht das doch in den Alpen bequemer! » Worauf Franz dann antwortete, Philosoph, der er immer war: « Ja, Herr, aber darum kommen auch keine Turisten hierher, darum sind hier auch keine Gasthöfe und — darum sind Sie hergekommen! » Und all das war erst auf dem Weg zum Karakorum!

Dann waren es auch die Träger selbst, die uns Tag für Tag Mühe und Sorgen verursachten, ohne dass ich damit sagen will, sie hätten uns nicht ausgezeichnete Dienste geleistet. Aber man vergesse nicht, dass unsere Interessen so verschieden waren. Sie begriffen ja nicht, was wir in diesen fernen Ländern suchen kamen. Unser Ziel war das entgegengesetzte von dem ihren: Wir wollten so weit als möglich in die unbekannten unwirtlichen Gebiete eindringen, sie wollten so schnell wie möglich aus diesen Gebieten nach Hause zurückkehren. Den Dienst haben sie niemals verweigert, aber sie haben sich gedacht: « Wenn wir die Sahibs nur überzeugen könnten, dass es da unten in den warmen Tälern viel angenehmer ist als da oben in den kalten Schnee- und Eisfeldern, dann hätten wir gewonnen! » Das verursachte die immer wiederkehrende Mühe, die Karawane in Bewegung zu erhalten in der Richtung, die wir wünschten! Die Karawane war die Quelle vieler Sorgen und vielen Ärgers, ohne dass man immer hätte sagen können warum.

Wollen Sie eine Beschreibung? Die Beschreibung irgendeines willkürlich gewählten Abends, an dem nichts Besonderes geschah... Es ist gegen Sonnenuntergang. Über den hohen, beschneiten Berggipfeln liegt eine rote Glut. Kleine, weisse Wölkchen bewegen sich, kaum sichtbar, am tiefblauen Himmel. Um unsere Zelte erblühen überall in allen Farben die Alpenblumen. Nicht der leiseste Windhauch ist zu verspüren. Bewegungslos hängt die holländische Fahne am Zelte meiner Frau. Das Rauschen des Bergbaches erhöht noch die Stille, die nur ab und zu durch die laute Stimme Khan Sahibs, unseres Topographen, unterbrochen wird. Harinxma kommt soeben von der Jagd, auf der er Rebhühner erlegt hat. Ich bin gerade fertig mit dem Entwickeln der photographischen Aufnahmen.

Meine Frau hat botanisiert. Harinxma findet, dass er sich an einem solchen ungewöhnlich schönen und ruhigen Abend eine Zigarre gönnen kann, als Lohn für des Tages Arbeit. Denn der Tag ist schwer gewesen. Unzählige Male mussten wir auf unserem langen Zug durch das enge Tal den Fluss durchwaten.

Und so sitzen wir endlich in unseren Feldstühlen und geniessen die Ruhe, Harinxma und ich mit einer alten Zeitung, meine Frau mit einer alten Zeitschrift.

« Sir », ruft Khan Sahib Harinxma zu, « morgen haben die Kulis kein Mehl mehr. » Harinxma wirft die Zeitung zur Seite und ist verschwunden.

Da nähert sich zögernd ein Kuli, gefolgt von anderen Kulis, die weniger mutig sind. In einem Abstand von 20 m macht er eine Verbeugung mit gefalteten Händen vor uns und zeigt dabei ein tief unglückliches Gesicht. Dann deutet er mit der Hand aufs Herz, die Lungen, den Magen und den Bauch.

« 0 Sahib, Sahib »... Und wieder zeigt er mit der Hand und macht ein noch unglücklicheres Gesicht. Er ist krank! « Franz, dreh ein paar Brotpillen! » « Unsinn, für die Kerle », ruft Franz, aber er macht die Brotpillen. Der Kuli kommt mit Wasser und ich lasse ihn zwei Brotpillen schlucken. Dann nehme ich wieder die Zeitung und lese von einer Rede im Völkerbund. Noch ist keine halbe Minute verflossen, da nähern sich wieder drei Kulis mit tod-unglücklichen Gesichtern und streichen sich mit den Händen über den Leib!

« Das kommt davon, » ruft Franz, « geben Sie doch den Kerlen keine Pillen! » Mit Armbewegungen und ärgerlicher Stimme jagt Franz die drei weg.

« Sahib, » ruft mein indischer Diener und zeigt mir einen widerspenstigen Kuli, « dieser Mann will kein Wasser für den Koch holen! » Ich rufe nun Khan Sahib: « Khan Sahib, dieser Kuli will kein Wasser holen für den Koch! » Khan Sahib geht scheltend ab. Nach kaum einer Minute ist er wieder zurück und sagt zu Harinxma, der wieder neben mir sitzt: « Sir, die Kulis haben doppelte Lasten getragen und bitten um ein Trinkgeld. » Harinxma wirft die Zeitung weg und geht mit seinem gelben Geldbeutel ab.

« Sir, » ruft einen Augenblick später Khan Sahib wieder, « die anderen Kulis behaupten, gerade soviel getragen zu haben ».

« Hol sie der...! » flucht Harinxma und nimmt seine Zeitung wieder zur Hand.

Da sehe ich ein paar Kulis gerade unter der steilen Felswand eine kleine Mauer errichten.

« Khan Sahib, sagen Sie den Kulis, dass es dort steinschlaggefährlich ist, sie dürfen dort nicht lagern. » Khan Sahib geht ab. Einen Augenblick später ziehen die fünf Kulis murrend vorüber. « Sahib will uns nur quälen! » Eine halbe Stunde später poltern und dröhnen die Steine herunter. Die kleine Mauer ist wie weggefegt. Die fünf Kulis kommen mit Verbeugungen auf uns zu.

« Der Sahib hatte doch recht! » sagen sie und verbeugen sich mit gefalteten Händen. Kaum ist eine halbe Stunde vergangen, sitzen sie wieder am selben Fleck...

In der Zwischenzeit wurden Harinxma und ich, einer nach dem anderen, wohl zehnmal gerufen, sei es, um als Schiedsrichter aufzutreten zwischen sich zankenden Kulis, oder auch, um kleine Wunden zu verbinden, meist solche an den Füssen. Mit grosser Sorgfalt haben wir eine Wunde ausgewaschen und mit steriler Gaze verbunden. Eine Minute später, während der sich der Koch bei mir beklagt, dass unsere Diener vom Zucker naschen, sehe ich plötzlich unsern soeben verbundenen Freund, wie er sich mit seinen schmutzigen, ungewaschenen Händen den Verband losmacht, um zu sehen, wie die Salbe ausschaut, die wir auf die Wunde gestrichen hatten!

So geht es weiter, bis die Finsternis sich über die Berge und das Tal gesenkt hat und bis unzählige Sterne an dem samtartig dunkeln Himmel aufleuchten. Während die Kulis am flackernden Feuer ihre wehmütigen Lieder singen, begeben wir uns zur Ruhe.Vorsichtig schiebe ich mich in meinen Schlafsack, der auf dem Feldbett liegt. Krach... Mit lauter Stimme rufe ich meinen Diener Achmed: « Achmed, ich bin durch mein Bett gefallen!... » Das ist nun ein gewöhnlicher, ruhiger Abend. Und so waren alle gewöhnlichen, ruhigen Abende, stets mit einiger Abwechslung. Erwähnt sei noch, dass wir 122 mal unser Zeltdorf aufgestellt und eingepackt haben, samt allem, was dazu gehörte!

Aber wieviel mehr Mühe noch verursachte uns die Karawane, als wir in die abgeschiedenen Täler eindrangen, als die Verbindung mit dem Haupttal — also mit den Lebensmittelvorräten — abgebrochen zu werden drohte und das Vorwärtskommen nur noch dadurch möglich war, dass man den Fluss unzählige Male täglich durchwatete; oder als oben auf den Gletschern der Schneesturm losbrach und der eisige Wind durch Mark und Bein drang; oder als die Bäche auf geheimnisvolle Weise zu alles mit sich reissenden Bergströmen anschwollen, die uns selbst und unser Lager mit Untergang bedrohten! Dann wurden noch höhere Ansprüche an unsere Energie und unsere Geduld gestellt, um die gute Stimmung der Träger zu erhalten. Denn ausser wirklichen und eingebildeten Krankheiten war es die Angst, die sie langsam aber sicher erfasste, und dagegen halfen auch keine Brotpillen mehr, die sich sonst als unfehlbares Heilmittel erwiesen hatten.

So gab es noch unzählige andere mehr oder minder grosse Unannehmlichkeiten, die uns die Kulis, sei es auch ohne böse Absicht, verursachten. Z. B. dass sie immer wieder um kleine Trinkgelder, sogenannte Backschisch, baten, ohne die man oft nicht erreichte, was man wollte. Besonders auf unserer ersten Expedition haben wir dieses Übel peinlich empfunden. Für jede aussergewöhnliche Leistung — und jede Leistung war eigentlich eine aussergewöhnliche — wurde die Hand ausgestreckt und bekamen wir das « Backschisch, Sahib » zu hören.

Ich darf wohl eine kleine Anekdote hier einfügen, die den Leser einigermassen über die Denkweise der Bevölkerung von Ladak unterrichten soll, mit der wir es auf unserer ersten Expedition zu tun hatten. Es ist die Geschichte eines Missionars aus Leh, der zu gleicher Zeit Arzt ist. Dort leiten die Missionare ein kleines, einfaches, aber sehr gut eingerichtetes Spital, wo jeder umsonst behandelt und gepflegt wird.

Einmal kam ein Ladakki mit einer Geschwulst am Rücken zum Arzt. Der Mann wurde unentgeltlich operiert, dazu zwei Wochen unentgeltlich gepflegt und ernährt und halte es in dieser Zeit besser, als er es jemals zu Hause gehabt hätte. Und was tat nun der Patient, als er geheilt aus dem Spital entlassen wurde? Er ging zum Arzt, hielt die Hand hin und sagte: « Backschisch, Doktor Sahib! » Das war selbst für den langmütigen Missionar zu viel, und entrüstet fragte er ihn: « Wie wagst du es noch, ein Trinkgeld zu verlangen, da ich dich doch unentgeltlich operiert und dich überdies zwei Wochen lang ernährt und gepflegt habe? » Worauf der Ladakki antwortete: « Doktor Sahib hätte die Geschwulst sicher nicht ohne Entgelt aus meinem Rücken herausgeschnitten, wenn er nicht überzeugt gewesen wäre, dass er sie zu einem guten Preis verkaufen könnte! » Das war die Mentalität, die Gedankenrichtung der Leute, die uns auf der ersten Expedition begleiteten.

Und doch bleiben wir diesen Männern zu grösstem Dank verpflichtet, weil sie uns die grössten Dienste geleistet haben, weil sie niemals absichtlich uns entgegenarbeiteten, weil sie uns schliesslich überallhin folgten, durch Gebiete, die sie selbst nicht kannten, die schwieriger waren als alle, die sie je zuvor betreten hatten; weil sie Gefahren, sei es auch unbewusst, überstanden haben, weil sie oft ihrer Angst ausgeliefert waren, ohne dass sie das « Wieso » und « Warum » von dem allem begriffen. Zu doppelter Dankbarkeit stimmte es, als am Ende der Expedition sich zeigte, wie sehr trotz aller Schwierigkeiten und Gefahren zwischen den meisten von ihnen und uns ein starkes Band entstanden war, eine gegenseitige Achtung, die den Abschied schwer machte.

Damit wollte ich kurz auseinandersetzen, mit welchen Schwierigkeiten wir zu kämpfen hatten — von den Kosten ganz zu schweigen —, um den Eingang in das zu erforschende Gebiet zu erreichen.

Aber wie ganz anders werden die Schwierigkeiten in dem zum Ziele erwählten Gebiete selbst! Da treten plötzlich Probleme in den Vordergrund, die einer Lösung harren und das Vorwärtskommen stark beeinflussen. An erster Stelle die Lebensmittel- und Brennmaterialversorgung, die wieder aufs engste mit den Geländeschwierigkeiten zusammenhängt.

Wir hatten es uns zur Regel gemacht, mit einer möglichst kleinen Karawane zu reisen. Der Vorteil besteht darin, dass man sie viel schneller bewegen kann und dass eine kleine Anzahl Träger viel weniger Sorgen und Mühen verursacht als eine grössere. Ich zweifle auch nicht daran, dass der Erfolg unserer zweiten Expedition dieser kleinen, sich schnell bewegenden Karawane zuzuschreiben ist. Aber trotz dieser schnellen Bewegungsmöglichkeit und trotz aller Vorsichtsmassregeln, die wir durch das Errichten von Lebensmittel-lagern getroffen hatten, konnten wir nicht verhindern, dass die Lebensmittelversorgung fast missglückte, weil die Verbindung mit diesen Lagern durch das stetig steigende Wasser in den engen, schluchtartigen Tälern unterbrochen wurde. Das geschah am Anfang unserer Expedition ins Khunjierabtal. Die Rückkehr ins Haupttal war ausgeschlossen. So mussten wir versuchen, über die hohen Bergketten in eines der nächsten Täler zu gelangen. Dieser Versuch glückte über einen unbekannten, schwierigen Gletscherpass von mehr als 5000 m Höhe. Aber auch den nun erreichten Fluss entlang war kein Ausweg zu finden. Und wieder mussten wir einen Pass von ungefähr 5400 m bezwingen, bei welcher Gelegenheit die Karawane steter Steinschlaggefahr ausgesetzt war und grosse Anforderungen gestellt wurden Es gab Märsche, die manchen Alpinisten mehr als befriedigt hätten.

Einige Wochen lang wurden wir auf diese Art buchstäblich weiter getrieben, kreuz und quer über ein vollkommen unbekanntes, niemals betretenes Bergland. Dem Lebensmittelmangel und dem steigenden Wasser haben wir es eigentlich zu danken, dass wir gute Karten der Täler und Umgebung des Khunjierab, Gujierab und Shingshal erstellten. Es war ein Unternehmen, an das wir niemals gedacht hätten, wenn uns die Schwierigkeiten und Gefahren im voraus bekannt gewesen wären. Die Warnung, dieses Gebiet nicht zu betreten, die uns ein Mitglied des indischen topographischen Amtes zusandte, gerade im Hinblick auf diese Gefahren, erreichte uns erst, als wir die Erforschung desselben hinter uns hatten!

Dass die Ernährung niemals missglückte, mag wirklich als ein Wunder angesehen werden. Das Glück hat uns immer und überall begleitet. Wir hatten es aber auch oft unserm Reisegenossen Baron von Harinxma zu danken, dass wir keinen Hunger litten, denn wo es nur anging, sorgte er dafür, unsere ab und zu erschöpften Fleischvorräte durch seine Jagdbeute zu ergänzen.

Ich habe mich manchmal gefragt, was damals aus unserer Karawane geworden wäre, wenn wir unter den Trägern wirklich Kranke gehabt hätten, durch die wir einige Tage aufgehalten worden wären. Die Folgen wären höchst bedenklich gewesen, sowohl für die Kranken als auch für uns.

Die Frage der Brennstoffversorgung war in vielen Fällen nicht weniger schwer zu lösen als die Frage der Verpflegung, da wir auf unsern Zügen meist durch bäum- und strauchlose Täler kamen. Auf der ersten Expedition kam es nicht selten vor, dass das Holz viele Tagemärsche weit geholt werden musste, wobei die Träger unterwegs selbst den meisten Gebrauch von dem Brennholz machten. Es fiel ihnen nicht ein zu sparen, dachten sie doch, so ihrem eigenen Vorteil zu dienen.

Es bedarf keiner weiteren Auseinandersetzungen, um darzutun, dass unter solchen Umständen nur ein schnelles Vorwärtsziehen zu einem sicheren Ende des Unternehmens führen und dass an Bergbesteigungen nicht gedacht werden konnte. Jede verfügbare Minute wurde verwendet, um das Gebiet in einer Karte zu verzeichnen, um meteorologische und andere Beobachtungen zu machen und Sammlungen anzulegen. Aber ich würde der Wahrheit nicht gerecht werden, wenn ich nicht erzählte, dass in diesen anstrengenden Tagen auch Augenblicke tiefen Geniessens vorkamen, Augenblicke, die unendlich entschädigten für alle Anstrengungen, Enttäuschungen und Gefahren und uns neue Lust und neuen Mut zum Weitergehen gaben.

Darf ich zum besseren Verständnis des eben Gesagten einen Abschnitt aus meinem Tagebuch einfügen? Es handelt sich um einen Passübergang zum Shingshaltal:

«... Der letzte Teil der Steigung, die aus weichem Schnee bestand, war der ärgste.Vor allem war das letzte Stück steiler als wir dachten, und die Luft in einer Höhe von beinahe 5400 m war dünn.

,Nur langsam ', rief Franz uns lachend zu. ,So, jetzt noch ein paar Schritte Und dann schüttelte er mir die Hände und zog das Seil an, das zu meiner Frau und Harinxma ging. Es war mir, als ob ich in einer anderen Welt stände...

Vor mir sah ich nicht ohne Rührung unter der unendlichen Lichtkuppel, soweit das Auge reichte, nach Osten und Westen ein gewaltiges Bollwerk aus Schnee und Eis, einen Wall mit Türmen und Spitzen, wie durch Riesenhand geschaffen, sich scharf abhebend vom tiefblauen Himmel, ein Bergmassiv ohne seinesgleichen, eine Reihe von Riesen, 7000 und beinahe 8000 m hoch, noch nie von einem Sterblichen betreten: der riesenhafte Karakorum. Da lag er fast greifbar vor uns, der Traum vieler Jahre. Und aus diesem blendenden Bergchaos flössen Eisströme bis tief in die Täler, dort dem Auge entrückt durch die niedrigeren Ketten zwischen dem Karakorum und uns.

Niedrigere Ketten?... Hier in diesem Lande, in dem die Natur mit den gewaltigsten Mitteln gearbeitet hat, die ihr zur Verfügung stehen, kann man kaum von höher und niedriger, von grösser und kleiner sprechen, weil auch in dem verhältnismässig Kleinen die Natur noch gross ist. Diese sogenannten niedrigeren Berge von 5000, 6000 m und mehr, die da vor uns standen, waren von einer Formenschönheit, die schwerlich übertroffen werden kann. Es gab da Türme und Nadeln, wie wir sie in der Mont Blanc-Gruppe finden, Drus und Dent de Geants von nie gesehenem Ausmass, die ihre scharfen Spitzen in die wolkenlose Luft reckten.

Weit, weit im Osten ragte ein Berg, in jenem gelben Schein, der ferngelegenen Schneebergen eigen ist, phantastisch hoch über seine Umgebung. Das musste der 8640 m hohe K 2 sein, der zweithöchste Berg der Welt. » Der allgemeine Zustand wurde noch schwieriger, als wir endlich im wirklichen Hochgebirge des Karakorum angelangt waren. Die Nahrungs-mittelversorgung über die mit Spalten durchpflügten Gletscherströme erforderte die grösste Anstrengung, und die Brennstoffrage war immer schwerer zu lösen. Aber auch örtliche Schwierigkeiten machten sich immer mehr geltend, und es kostete grosse Mühe, unsere Träger zu weiterem Vordringen in diesem angsterweckenden Hochgebirge zu bewegen, Tage und Tage lang über das Eis der riesigen Gletscher, stets bedroht durch Steinschlag und Lawinen, durch Schneestürme und Kälte. Im östlichen Teile des von uns erforschten Gebietes legten wir über und die Gletscher entlang 160 km zurück; im westlichen Teil während 20 Tagen über den Baturagletscher, ihn entlang und über seine Seitenarme 195 km.

Ich schrieb damals am obern Ende des Batura in mein Tagebuch: « 1. September: Das Unternehmen wird immer schwieriger, denn über Nacht hat das Wetter umgeschlagen. Es hat einige Stunden geschneit, und das unübersehbare Chaos von Felsblöcken auf dem Gletscher ist mit einer ziemlich dicken Schneeschicht bedeckt. Die Kulis jammern und protestieren. Die gewaltige weisse Wüste flösst ihnen Angst ein, und die Kälte wird immer ärger, vor allem in der Nacht. Sie schreien untereinander, gestikulieren lebhaft mit ihrem Anführer, setzen sich alle Augenblicke nieder. Aber doch bewundere ich sie, denn trotz aller dieser Schwierigkeiten, trotzdem sie uns nicht begreifen, folgen sie uns weiter und weiter in die weisse Totenwüste. » So erreichten wir das obere Ende des 60 km langen Batura-gletschers.

Einer nach dem anderen kamen die Kulis, erschöpft durch das Waten und Tragen in dem tiefen Schnee. Die meisten warfen ihre Lasten auf die Felsen, Jegten sich nieder und schliefen ein. Nur unsere alten, schmutzigen Träger mit ein paar Getreuen waren noch bereit, uns zu helfen. Die Schwierigkeit bestand darin, einen Platz für unsere Zelte zu finden. In dem weichen Schnee konnten wir sie nicht aufstellen. Schliesslich fanden wir in einer Granitwand, ungefähr 70 m lotrecht über dem Gletscher, in einer Höhe von ungefähr 5400 m, einen Platz auf leider sehr steilem Gehänge. Mit Hilfe der dienstwilligen Kulis rollten wir gewaltige Felsblöcke in den Abgrund und bemühten uns, die Unebenheiten mit kleinen Steinen etwas anzufüllen. Auf den so entstandenen, wenigstens einigermassen ebenen Platz legten wir dann unsere Schlafsäcke. Es war nicht möglich, die Zelte ordentlich zu spannen. Sie flatterten im Winde wie leergelaufene Luft-ballonhüllen.

« In der Nacht dürfen Sie sich aber jetzt nicht zu viel bewegen », riet uns Franz ganz gemütlich, aber auch nicht ohne Grund, denn es brauchte nur wenig, um samt Schlafsack und allem in den Abgrund zu stürzen.

Wir erlebten einen eindruckvollen und unvergesslichen Sonnenuntergang in einer unbeschreiblich grossartigen Umgebung. Und ein Gefühl von Wehmut kam über uns. Denn alles war unbewegt, beklemmend einsam, als langsam die in goldenem Lichte glänzenden Berge in der Dunkelheit des Abends versanken und als ein eiskalter Wind kaum merkbar über die Eisfelder seufzte, jedes Geräusch des Wassers bannend, und scheinbar das letzte Purpurrot auf den höchsten Spitzen auslöschte. Die Temperatur sank auf —10 Grad.

" 2. September: Ein unfreundlicher, kalter Morgen. Die Temperatur ist beinahe —20 Grad. Die Eis- und Schneefelder liegen glanzlos im Zwielicht, und dunkel erscheinen die dazwischen liegenden Granitwände. Aber hoch, hoch über uns ist der Himmel golddurchstrahlt. Franz reicht mir eine Tasse Tee ins Zelt, nach Rauch schmeckenden Tee, der mir besser dazu dient, die erstarrten Hände zu erwärmen als erfrischender Morgentrunk zu sein. Meine schweren Bergstiefel hatte ich über Nacht in meinem Schlafsack, damit das Leder weich bleibe, so dass ich sie nun ohne Mühe anziehen kann. Die Vorbereitungen zum Marsch werden unter Händeblasen und Füssestampfen gemacht. Die Kulis liegen wie formlose Haufen in ihre Decken gehüllt über-und aneinander. Einige haben wir aufgeweckt, damit sie uns behilflich sind. Sie irren armselig, energielos umher auf dem kleinen Felsenplatz, hoch über dem Gletscher. Mit gefalteten Händen flehen sie immer wieder, endlich zurück zu dürfen, 60 km über das Eis, in das warme Tal. Ich lasse ihnen durch Khan Sahib, der auch schon traurig ausschaut, sagen, dass sie sich zum Rückweg rüsten sollen. Der zitternde Koch Khan Sahibs dankt mir mit gefalteten Händen, mit denen er meine Füsse berührt. Es hat ihm gestern aber auch schwer zugesetzt. Die Anstrengung, die Angst, die dünne Luft, die beängstigend grossartige Umgebung, die trostlose Einsamkeit, das alles schien sich gegen ihn zu verbünden, und schluchzend wie ein Kind war er fast bewusstlos geworden. Die Leistungskraft unserer einst so unternehmenden Karawane ist gewaltig vermindert. Ich glaube nicht, dass ich sie diesen Morgen noch weiter vorwärts bringe... » Der Unterschied zwischen den Alpen und dem Karakorum wird nun wohl klar sein. Ein Pass in den Alpen, z.B. der Theodulpass, hat als Ausgangspunkt eine ausgezeichnet eingerichtete Hütte, in diesem Falle die Gandegghütte, die von Zermatt aus in einigen Stunden zu erreichen ist. Kommt man nicht heute über den Theodul, dann glückt es wohl morgen oder übermorgen. Aber im Karakorum erfordert es schon tage- und wochenlange Märsche über schwierigen Boden, um von einem Standort, den man auch wieder mit vieler Mühe mit Lebensmitteln und anderem versehen hat, einen Ausgangspunkt für den Passübergang zu erreichen. Ausserdem muss nicht nur genügend Nahrung vorhanden sein, um über den Pass zu gelangen, sondern man muss auch hinreichend viel mithaben, um auf der anderen Seite des Passes eine unbestimmte Anzahl von Tagen weitergehen zu können. Es kann auch eine Extrakarawane auf der anderen Seite des Passes entgegengeschickt werden, aber das wird wohl nur in den seltensten Fällen möglich sein. Eine andere Möglichkeit wäre die, die Karawane möglichst nahe an den Fuss des Passes zu führen, dann mit drei oder vier berggewohnten Männern den Passübergang zu machen und die andere Seite rasch zu erforschen. In dem Gebiet, das wir im Jahr 1922 besuchten, ist uns das einige Male geglückt. Bei unserer zweiten Expedition waren die örtlichen Schwierigkeiten in der Umgebung der Hauptketten des Karakorum so gross, dass keiner unserer Versuche von Erfolg gekrönt war, selbst als wir alle Kulis im Lager zurückliessen und nur mit Lochmatter oder Perren oder beiden auszogen. In der Hauptkette haben wir nicht einmal den Versuch gewagt!

Ich lasse nun hier ein Bruchstück aus meinem Tagebuch folgen, um eine Vorstellung davon zu geben, wie die Hauptkette von der Nordseite aussah:

«... So endigte unser erster Marsch den gewaltigen Khurdopin-Gletscher entlang. Teils über wild zerklüftete Eismassen, teils über ausgebreitete Moränen und steilen, gefährlichen Bergabhängen mit bröckligem Gestein entlang vollbrachten wir diesen Tag unsern Marsch, einen Marsch voll tiefer Eindrücke.Vorüber an eisgepanzerten Bergriesen und phantastisch kühnen Felstürmen, die aus dem breiten Gletscherstrom bis zu fast 4000 m über uns aufstiegen. Man kann es kaum mehr Abhänge nennen, dort an der gegenüberliegenden Seite des Gletschers. Das waren Mauern, zerklüftet von lotrechten Spalten, durch welche das Geröll dröhnend seinen Weg nahm und das Firneis, das wächtenartig über den Bergkamm hing, heruntersauste... » Und wie sah die Hauptkette dort aus, wo wir gehofft hatten, einen Passübergang zu finden, wo wir selbst in unserem Übermut geträumt hatten, einen Berg besteigen zu können, um unsere topographischen Beobachtungen zu machen?

«... Die ganze Zeit hatten wir die Hoffnung gehegt, dass der Berg zu ersteigen sein werde, aber bei jedem Schritt, den wir näher kamen, fühlte ich diese Hoffnung immer mehr und mehr schwinden. Als abends die letzten Wolkenfetzen in dem goldenen Glanz der untergehenden Sonne sich aufzulösen schienen und der Berg in seiner vollen Grösse entschleiert vor uns stand, da begriff ich, dass wir hier nur bewundern, aber nicht erobern konnten... Fast lotrecht stiegen die Wände zum Himmel. Links und rechts hingen breite Gletscherströme von mehr als 1000 m hohen Stufen herunter und vereinigten sich zu einem unbeschreiblich wilden Gletscherzirkus, der mit seinen ungeheuren Blöcken sich in nächster Nähe unserer Zelte ausbreitete. Ununterbrochen donnerten die Lawinen, und ab und zu stürzte ein Eisturm dröhnend zusammen. Das Ganze war ein Bild, das uns beinahe mit Entsetzen erfüllte...

Bei unsern Zelten standen noch ein paar blühende Rosen... » Nun aber noch die Beantwortung einer Frage, die ab und zu gestellt wird, nämlich: Kann man auf bergsteigerischem Gebiet im Karakorum dasselbe tun wie in den Alpen?

Nein. Erstens aus den obgenannten Gründen, weil man mit einer zahlreichen Karawane nicht immer den Ausgangspunkt erreichen kann, der für eine grössere Besteigung erwünscht ist, und zweitens, weil man damit rechnen muss, dass der viel geringere Sauerstoffgehalt der Luft das Wider-standsvermögen vermindert. Stellen wir uns beispielsweise das Matterhorn im Herzen des Karakorum vor, so dass seine Spitze auf 7000 m oder mehr liegt, dann wäre seine Besteigung tatsächlich eine Unmöglichkeit. Wenn man den höchsten Lagerplatz dorthin bringen würde, wo jetzt die untere Hütte steht, dann erachte ich es für ausgeschlossen, dass man die 1200 m bis zur Spitze an einem Tage erledigen und noch am selben Tage den Abstieg machen könnte. Wäre es möglich, dann würde es eine Leistung darstellen, viel grösser als die Besteigung irgendeines Berges in den Alpen.

Für viele ist das Klettern in den Alpen in schwierigem Gebiet über 4000 m Höhe bereits keine ungemischte Freude mehr. Man bekommt Atemnot, die Muskelkraft nimmt ab, ohne dass sich jedoch die Symptome der sogenannten Bergkrankheit zu zeigen brauchen. Es versteht sich also von selbst, wieviel anstrengender und langsamer das Gehen in einer Höhe von über 5000 oder 6000 m wird, ohne dass man deswegen bergkrank zu sein braucht. Die interessanten Berichte, die uns von der Mount Everest-Expedi-tion erreicht haben, haben das deutlich genug gezeigt. Schon durch das langsamere Tempo würde eine Matterhornbesteigung zu den schwersten Unternehmungen gehören, um so mehr, wenn man bedenkt, dass in so schwierigem, unbekanntem Gebiet das Klettern mit Laternen auf das Äusserste eingeschränkt werden muss, das Tageslicht im Karakorum aber kürzer währt als in den entsprechenden Sommermonaten in den Alpen.

Da die Berichte vom Mount Everest uns ergiebigen Stoff über die Beschwerden liefern, die das Höhenklima mit sich bringt, sind meine Mitteilungen darüber vielleicht zum Teil überflüssig. Für diejenigen jedoch, die die Berichte nicht bis ins Kleinste verfolgt haben, sei hier noch folgendes aus unsern eigenen Wahrnehmungen erwähnt:

Auf einer Höhe von über 5000 m konnten wir auf sanft ansteigenden Schneefeldern ohne grosse Beschwerden ziemlich lange steigen, ohne zu rasten. Nur mussten wir dafür sorgen, dass das Tempo ein sehr gleichmässiges war: wir mussten nämlich trachten, die Häufigkeit des Atemholens mit dem Marschtempo in Übereinstimmung zu bringen. Ich tat das so, dass ein Atemzug mit einem Schritt übereinstimmte. Auf einem Firnfeld mit gutem Schnee, dessen tiefster Punkt auf 5300 m lag und das gleichmässig mit einer Steigung von 20 Grad anstieg, stellte ich fest, dass ich 49 mal Atem holte, also auch 49 Schritte machte, bei gleichzeitig 122 Pulsschlägen. Auf 5750 m war die Häufigkeit des Atemholens auf 55 in der Minute gestiegen, so dass auch das Marschtempo schneller war. Doch da die Schritte kürzer waren, blieb die Vorwärtsbewegung und die Steigung beinahe die gleiche. Ohne grosse Anstrengung konnte ich auf diese Weise bequem eine halbe Stunde oder mehr gehen, bevor ich eine Rast von einer oder zwei Minuten machen musste. Ich stieg also auf diese Art 260—270 m in der Stunde, jedenfalls viel weniger als in den Alpen, wo ich auf einem ebenso steilen Firnfeld auf 3000—3500 m Höhe in einer Stunde ungefähr 550 m stieg 1 ). Sobald aber auf dem Firnfeld im Karakorum eine Spalte oder ein Felsblock einen grossen Schritt notwendig machte, so dass der Rhythmus unterbrochen wurde, fühlte man plötzlich viel stärker die dünne Luft. Dann war schnelles und tiefes Atemschöpfen notwendig und verlangte eine kurze Rast. Eine selbstverständliche Erscheinung war es dann auch, dass bei Felsenklettereien sich der Mangel an Sauerstoff noch viel ernstlicher fühlbar machte, ohne dass sich jedoch bei meiner Frau, bei Harinxma, bei den Führern oder mir selbst Erscheinungen der Bergkrankheit zeigten. Mit voller Gewissheit kann ich jedenfalls sagen, dass der Karakorumgänger sich keinen Grepon, Dru oder Requin vornehmen darf, denn schon bei dem Mummery-Riss würde ihm wahrscheinlich ein unwiderrufliches Halt geboten werden, wenn man bedenkt, dass dieser « Riss » auf einer Höhe von 5000 oder 6000 m liegen würde.

Nun ich mich doch mit der Wirkung des Höhenklimas auf die Leistungen des Bergsteigers befasse, will ich noch auf andere Folgen hinweisen, die der geringe Sauerstoffgehalt der Luft auf den Organismus hat und die bei Unternehmungen in Gebieten wie das des Karakorum eine nicht unbelangreiche Rolle spielen.

Diejenigen, die das Werk von Zuntz 2 ) gelesen haben, wissen, dass sich auf grösserer Höhe Störungen des Zentralnervensystems zeigen können. So beschreibt Zuntz, wie seine geistige Regsamkeit, als er sich auf dem Gipfel des Monte Rosa befand, sichtlich abnahm, so dass jede Arbeit viel mehr Zeit und Energie in Anspruch nahm, als es in tiefen Gebieten jemals der Fall gewesen wäre. Professor Barcroft erzählt, wie er auf dem Peak von Teneriffa nicht imstande war, mathematische Probleme auszuarbeiten, und wie er in der Capanna Margherita zwei tüchtige Physiologen in dem Laboratorium daselbst traf, die darüber stritten, ob 4 mal 8 wirklich 32 sei! Als Schrötter 1 ) mit einem Luftballon eine sehr grosse Höhe erreichte, wo der Luftdruck nur 240 mm betrug, unterbrach er während zwei Minuten die künstliche Sauerstoffzufuhr und setzte seine Aufzeichnungen fort. Diese Aufzeichnungen sind in seinem Buche reproduziert, und wir sehen statt seiner gewöhnlichen, sehr deutlichen Schrift ein beinahe unlesbares Gekritzel. Auch schreibt er zweimal statt « nicht » « nich ». Ähnliche Wahrnehmungen machte auch van Wulfften-Palthe 2 ) bei seinen Caissonversuchen.

Aber nun die Gefahr, die mit dieser Wirkung des Höhenklimas verbunden ist. Diese liegt weniger in der Tatsache, dass unser Denkvermögen auf so grossen Höhen leidet, als vielmehr in dem Umstand, dass man oft subjektiv den Eindruck hat, ausgezeichnet denken und wahrnehmen zu können, während die wirklichen, objektiven Leistungen gehörig vermindert sind. Unzählige Versuche, die mit Fliegern auf Höhen von über 5000 m gemacht wurden, haben das unumstösslich festgestellt. In dem mir von den niederländischen Militärbehörden zur Verfügung gestellten Flugzeug bin ich selbst vor meiner Abreise in den Karakorum einige Male mit dem Physiologen Brouwer bis zu einer Höhe von ungefähr 5700 m aufgestiegen. Dabei hat mein Begleiter, der künstlichen Sauerstoff einatmete, die eben erwähnten Tatsachen auch bei mir feststellen können. Ein Versuch mit mir im Caisson, wo der Luftdruck auf ungefähr 360 mm herabgemindert wurde — das ist also derjenige, den wir auf ungefähr 6000 m antreffen —, ergab dasselbe Resultat. Unmittelbar nach dem Versuch, also auf 5700 m Höhe und im Caisson bei herabgemindertem Luftdruck, schrieb ich, dass ich den Eindruck hatte, die mir gestellten Aufgaben schnell und fehlerlos gelöst zu haben. In Wirklichkeit aber hatte ich viel länger daran gearbeitet und sie viel weniger genau gemacht als unter normalen Luftdruckverhältnissen.

Man sieht also, welche Gefahr in dieser Selbstüberschätzung bei einem längeren Aufenthalt in grosser Höhe liegt, wenn sie sich auch vielleicht in grösserem Masse bei Fliegern als bei Bergsteigern geltend macht, da bei jenen von einer langsamen Akklimatisierung nicht die Rede sein kann. Der bekannte niederländische Physiologe van Wulfften-Palthe verweist darauf, wie mangelhaft die Beurteilung der Lage bei Fliegern oft ist, die sich des Aussergewöhnlichen nicht bewusst werden, keine Gefahren sehen und auch stark die eigenen Fähigkeiten überschätzen. Ferner erzählt er, man könne bei Luft-druckversuchen im Caisson regelmässig bemerken, dass « die Versuchsperson, die schon die heftigsten Symptome der Höhenkrankheit zeigt, z.B. die bläulich-schwarze Gesichtsfarbe, wegen Mangel an Sauerstoff, immer noch höher will und sich angeblich ganz wohl fühlt. » Er fügt noch hinzu: « Selbst wenn vollkommene Bewusstlosigkeit eintritt, gehen ihr keine wie immer gearteten Beschwerden voraus. » Ich glaube, dass es hier am Platze ist, einige Augenblicke bei dem tragischen Schicksal zu verweilen, das Mallory und Irvine bei ihrem Versuch, den Mount Everest im Jahre 1924 zu besteigen, ereilt hat. Selbst wenn wir uns alle natürlichen Gefahren der Berge und die Gefahren, die Sturm und Kälte mit sich bringen, wegdenken, kommt es mir nicht zu gewagt vor, den Tod dieser beiden Männer ihrem Aufenthalt auf so grosser Höhe zuzuschreiben. Eine plötzliche, nicht vorausgefühlte Bewusstlosigkeit des einen bedeutete in diesem Falle bereits den Tod beider.

Aber das Höhenklima zeigt meines Erachtens seine Wirkung auch noch auf andere Weise, hauptsächlich bei einem längeren Aufenthalt auf grosser Höhe. Es tritt eine Abstumpfung auf, die sicher nicht völlig den grossen körperlichen Anstrengungen zuzuschreiben ist. Am Ende unserer Expedition kostete es mich auf grosser Höhe oft eine unsägliche Selbstüberwindung, die Instrumente zu holen und die verschiedenen Beobachtungen zu machen, und meine ganze Energie war notwendig, um nicht dem so suggestiven Gedanken « Wozu denn alle diese Beobachtungen! » zu erliegen.

Dieselbe Stimmung finde ich auch bei Mallory 1 ) wiedergegeben. In der Beschreibung einer seiner Versuche, den Mount Everest zu bezwingen, sagt er: « Die Aussicht, auf die ich in der Regel sehr begierig war, interessierte mich nicht; ich schenkte ihr gar keine Beachtung. Sie musste in der Tat prachtvoll sein, aber ich hatte nicht einmal den Wunsch, über den Nordostgrat zu schauen. » Auch bei Finch zeigten sich dieselben Erscheinungen. Bei seinem Rekord-unternehmen beispielsweise hatte er seinen photographischen Apparat bei sich, weil er dem Photographieren einen grossen Wert zuschrieb. Das Resultat war, dass er nicht eine einzige Aufnahme machte!...

Heber 2 ), der sich als Missionar und Arzt viele Jahre in Leh aufhielt, hatte reichlich Gelegenheit, zu beobachten, welchen Einfluss das Höhenklima auf den Menschen hat, da Leh selbst auf einer Höhe von ungefähr 3500 m liegt. Sein Schlaf verringerte sich nach und nach, sein Appetit verschwand, das Gedächtnis litt sichtlich, und er nennt es staunenswert, dass auch der kräftigste Mann seine Energie verliert und keine Verantwortung mehr tragen will. Er fügt noch hinzu, dass die Einwohner von Leh behaupten, die Europäer seien nach längerem Aufenthalt so « schlecht gelaunt »!

Schliesslich will ich noch eine Wirkung erwähnen, die sich durch den Einfluss des Höhenklimas bei manchen Menschen zeigt, und die in ihren Symptomen genau der Trunkenheit gleicht. Mosso 3 ) berichtet von der Aufregung, die sich mancher Turisten auf grosser Höhe bemächtigt. Zuntz 1 ) schreibt, dass diese Aufregungszustände selbst in ein wirkliches Delirium übergehen können, und van Wulfften-Palthe 2 ) machte dieselben Beobachtungen bei Caissonversuchen. Darum glaube ich, einen Vorfall, der sich bei unserer ersten Expedition ereignete und der sehr ernst aussah, aber glücklicherweise einen guten Verlauf nahm, unter dieselben Erscheinungen und Ursachen einreihen zu dürfen. Ich schrieb damals folgendes darüber 3 ):

« Am 30. August hatte einer unserer Kulis, nachdem er mit grosser Mühe und nicht ohne Angst in der steilen Wand des Sasir Peak eine Höhe von ungefähr 6000 m erreicht hatte, einen Anfall von Wahnsinn. Plötzlich ver-schnellerte sich seine Atmung, er schrie drei- bis viermal laut und schrill auf, begann danach in immer heftigerem Masse mit den Armen herumzuschlagen, während er in äusserst überspanntem Zustand mit ungewöhnlicher Schnelligkeit zu sprechen begann. Da er sich an einem steilen Firnabhang befand, hatten Lochmatter und noch zwei Kulis die grösste Mühe, eine Katastrophe zu verhüten. Wenn er nicht am Seil gewesen wäre, wäre er sicher hinabgestürzt. Ein anderer Kuli, einer unserer besten Träger, bemühte sich, seinen Kameraden zu beruhigen. Aber die Ruhe, mit der er anfänglich sprach, ging bald verloren und seine Sprache wurde ein eintöniger Gesang, bis er plötzlich in Wut kam und auf seinen wahnsinnigen Kollegen losschlug und ihm verschiedene Male ins Gesicht spuckte. Bald darauf bekam er denselben Nervenschock wie der erste Kuli, so dass wir gezwungen waren, auch ihn krampfhaft festzuhalten, damit er nicht in die Tiefe stürze. » Selbst auf die Gefahr hin, zu ausführlich zu werden, fühle ich doch, dass ich unvollständig wäre, wenn ich nicht noch zwei Schwierigkeiten erwähnen würde, mit denen der Bergsteiger besonders in einem Gebirge wie Karakorum rechnen muss, wenn auch ihr Einfluss auf die verschiedenen Individuen nicht der gleiche ist.

Meine 25jährige bergsteigerische Laufbahn hat mich an die Umgebung des Hochgebirges gewöhnt, insbesondere da ich in allen grossen Alpengruppen Bergbesteigungen unternommen habe. Ich bin also sozusagen an den beklemmenden Eindruck gewöhnt, den das Hochgebirge oft auf den Menschen macht. Aber im Karakorum, da habe ich manchmal wieder dieses Schaudern empfunden, dieses sonderbare Gefühl, das die Berge uns in unsern ersten Alpinistenjahren einflössen. Da erdrückte mich fast wieder wie früher die überwältigende Grösse, die mich umgab. Wieder sah ich die Berge als lebende Wesen, die ihren Einfluss auf mich ausübten, die ihre Macht uns, den Eindringlingen, zeigen wollten. Ich erinnere mich noch ganz besonders an einen dieser Tage, an dem die Natur ihr Übergewicht geltend machte, und zwar ohne weitere Kunstgriffe wie etwa Schneesturm oder Gewitter. Es war ein froher, wolkenloser Tag, mit Sonnenlicht und Sonnenwärme.

« Am Nachmittag schien es, als sei die ganze Bergwelt zum Leben erwacht. Auf den Gletschern stürzten die Eiszacken dröhnend in die dunklen, uferlosen Abgründe.Von schwindelnd hohen Bergwänden knatterten und donnerten kleine und grosse Felsblöcke hernieder, sausten mit dröhnender Gewalt die Eislawinen in die Tiefe, mächtige Schneewolken aufwirbelnd, die noch lange zwischen den Wänden des Tales schwebten. Leblose Natur? Ich weiss wohl, wie man es meint, im Gegensatz zur lebenden Natur. Aber doch kann ich mich zu dem Worte nicht bekehren. Hier, fern in diesem Hochgebirge, wo fast kein Tier mehr atmet, keine Pflanze mehr blüht, fühle ich das Leben der Natur mehr denn irgendwo auf Erden. Hier fühle ich die schaffende Urkraft, dieselbe Urkraft, die überall wühlt und arbeitet im unendlichen Weltraum. Hier fühle ich sie angehäuft in den mit Titanengewalt fortbewegten Eismassen, hier weiss ich ihre Anwesenheit in den federleichten Schneeflocken, die dem Gletscher neue Energie geben, hier weiss ich, dass sie erzittert in den riesigen Bergstürzen. Hier lebt die Natur um uns, unter uns und über uns, im Eis und in den Felsen. Leben? Bricht die Natur denn nicht ab tagein, tagaus? Hören wir dieses Abbrechen nicht im Donner der Lawinen? Sehen wir dieses Abbrechen nicht in endlosen, ungeheuren Steinmassen, die von den Gletschern als Moränen zutal gebracht werden? Und doch, es erscheint mir als ein Abbrechen, das zugleich aufbauend wirkt. Es ist ein unausgesetztes Modellieren, durch das stets edlere und zierlichere Formen den einst so plumpen Erdfalten gegeben werden, bis schliesslich die Berge entstehen, so wie wir sie jetzt bewundern in ihrer majestätischen Formenschönheit. Die Berge sind für mich nichts anderes als Wesen mit eigenem Leben, eigenem Charakter, Wesen, die anzuziehen oder abzustossen vermögen, die uns zu jubelnder Extase veranlassen können oder die uns ergreifen durch ihre unnahbare Schönheit und vornehme Pracht. Wenn irgendwo auf Erden sich noch die alte Urkraft zeigt, die uns erzittern macht, dann ist es in den gewaltigen Bergketten, im Herzen von Asien! » Ist der überwältigende Einfluss, den eine solche Umgebung auf uns ausübt, schon ein sehr grosser, so wird er auch noch niederdrückend, wenn das schlechte Wetter beginnt, wenn die dunklen, regenschweren Wolken sich zwischen den wüsten Granitwänden herniedersenken, bis sie schliesslich als trübe Drohung über uns hängen bleiben. Und wenn dann aus diesen nebel-grauen Wolken der Schnee zu fallen beginnt, dann fühlt man sich als Mittelpunkt einer trostlosen, alle Hoffnung und Energie tötenden Welt. Noch ärger aber wird es, wenn der Sturm beginnt, wenn er heulend und tobend über uns hinjagt, so dass die Zelte an ihren Stricken reissen und ihre Seitenwände flattern, als ob sie sich befreien und flüchten wollten aus dieser unheilbringenden Bergwüste, während ab und zu das Donnern der Lawinen zu uns dringt wie das Dröhnen eines schweren Geschützes. Wenn die endlosen Stunden dann Tage werden, dann beschleicht uns ein unsagbar heftiges Verlangen nach der bewohnten Welt, nach Menschen, nach Kultur, die man erst in solcher Natur richtig einschätzen lernt.

Aber es gibt noch andere hinderliche Faktoren in den Alpen und im Karakorum, die man vergleichen kann. In allererster Linie nämlich die Lawinengefahr, die im Karakorum einen ausserordentlich grossen Umfang hat. Wenn an warmen Sommertagen die Sonne aus stahlblauem Himmel scheint, dann dröhnen die Schnee- und Eislawinen ohne Unterlass. Wenn sie auch nachts oder an kalten Tagen sich weniger oft lösten, so sind wir doch unzählige Male durch ihre drohende Stimme aufgeweckt worden. Wie alles im Karakorum, so sind auch die Ausmasse dieser Lawinen ungeheure. Der Weg, den sie zurücklegen, ist so gross, dass schwere Eisblöcke zu Pulver zerrieben werden. Schliesslich erreichen sie als eine alles tötende weisse Wolke den Rand der Gletscher.

Wohl ebenso gefährlich waren die Steinschläge, was nicht wundernimmt, wenn man an die wechselnde Wirkung von Wärme und Kälte denkt. Einmal waren es ein paar Steine, die wie Gewehrkugeln herunterpfiffen, dann wieder waren es Hunderttausende, vielleicht Millionen Steine und Blöcke, die zutal ratterten und prasselten. Auch das geschieht im Karakorum im grossen Stile. Wir waren Zeugen eines Steinschlages, der 16 Stunden ununterbrochen dauerte. Während dieser ganzen Zeit waren wir umgeben von einer so dicken Staubwolke, dass ich das Zelt meiner Frau, das in 3—4 m Abstand von dem meinen stand, die ganze Zeit nicht sehen konnte. An Essen war nicht zu denken, denn sobald eine Büchse geöffnet wurde, war sie auch schon voll Sand. Unsere Zelte waren dunkelbraun, unsere Diener, unser Koch, unsere Kulis waren wie braune Puppen. Unser sonst so schneeweisser Piet war nun auf einmal ein dunkelbraunes Schaf. Patiala 1 ), unser Hund, zeigte dieselbe dunkelbraune Farbe. Und als wir am folgenden Morgen während des noch immer andauernden Geratters der Steinlawinen aus dem Lager aufbrachen, da zog unsere wunderliche braune Karawane durch eine ebenso braune Landschaft mit braunen Felsen und braunen Blumen und Sträuchern. Als wir eine Stunde weit gezogen waren, sahen wir endlich die Staubschicht dünner werden und darunter die natürlichen Farben zum Vorschein kommen. Erst dann konnten wir zu frühstücken beginnen!...

Nur eine Gefahr bildet eine Ausnahme von der allgemeinen Regel, dass alle Gefahren im Karakorum grösser sind als in den Alpen, nämlich die Gewittergefahr. Denn Gewitter sind eine beinahe unbekannte Erscheinung in diesem asiatischen Gebirge.

Bisher habe ich getrachtet, eine kleine Beschreibung der Umstände zu geben, mit welchen eine Expedition in die Bergwüste des Karakorum zu rechnen hat. Wir könnten nun wohl wieder fragen: Ist eine rein bergsteigerische Unternehmung unter den genannten Schwierigkeiten und zahllosen anderen nicht genannten Schwierigkeiten zu verantworten oder zu empfehlen? Vorausgesetzt nun, dass diese Frage doch bejahend beantwortet wird, dann könnte man noch eine zweite Frage stellen: Ist eine rein alpine Unternehmung möglich und wird sie Befriedigung schenken? Gewiss ist sie möglich, das beweisen die Unternehmungen von Bruce und den Seinen auf den Mounb Everest, die von Eckenstein, Pfannl, Guillarmod und anderen auf den K 2. Von der Conway-Expedition spreche ich hier absichtlich nicht, weil das eine Forschungsreise war, bei der man eine zufällige, günstige Gelegenheit zur Besteigung eines hohen Berges, des Pioneer Peak, verwendete.

Zwei verschiedene Arten alpiner Unternehmungen könnte man sich vorstellen:

Erstens eine Expedition, die auszieht und unterwegs trachtet, so viele Berge als möglich zu besteigen. Die Möglichkeit auf Erfolg ist gering. Sie war vor allem gering in dem so schweren und gefährlichen Gebiet, das wir auf unserer zweiten Expedition bereisten. Wie ich schon zu Anfang klargelegt habe, gab es für uns nur ein Bestreben: vorwärtszukommen, so schnell als möglich, und jede freie Minute den wissenschaftlichen Wahrnehmungen zu widmen. Das erforderte unsere Sicherheit. Selbst wenn es unser Wille gewesen wäre, hätten wir wohl nirgends die Zeit gehabt, Besteigungsversuche auf einen der kleineren Berge zu unternehmen. Bei unserer ersten Expedition ist uns das einige Male geglückt, nämlich auf Spitzen von ungefähr 6075 m Höhe, die wir bestiegen, um die Karte entwerfen zu können. Aber diese Berge waren neben den Biesen von 7800 m Grössen unbedeutenden Banges, die als ausschliessliches Ziel einer Expedition sicher nicht alle Mühen, alle Kosten, Entbehrungen und Gefahren rechtfertigen würden.

Und nun die zweite Möglichkeit: sich auf einen einzigen oder, wenn man möglichst umfangreich sein will, sich auf eine Gruppe zu beschränken, in der man dann an Ort und Stelle die Wahl zwischen einigen Spitzen treffen kann, also mit anderen Worten Expeditionen in der Art der K 2- und Mount Everest-Expeditionen. Da sehen wir, dass die Versuche, auf den K 2 zu gelangen, nicht im entferntesten geglückt sind. Nun kann man zwar sagen: wäre die Eckenstein-Expedition anders zusammengestellt gewesen, wäre nicht die ernstliche Krankheit eines der Mitglieder dazwischengekommen, dann wären die Aussichten günstiger gewesen. Ja, aber das sind nun gerade die schlechten Aussichten, mit denen man bei solchen Unternehmungen zu allererst zu rechnen hat. Die Mount Everest-Expedition hat nach drei Unternehmungen — zwei ernstlichen Versuchen — keinen Erfolg gehabt. Falls der Mount Everest bestiegen wird, dann wird es erst bei der vierten Expedition sein, und auch dann müssen wohl alle günstigen Umstände zusammenwirken. Dieselben Schwierigkeiten gelten für jedes umfassende und grosse Projekt im Karakorum.

Sind denn im Karakorum, von alpinem Standpunkt betrachtet, keine grossen Erfolge erzielt worden? Ja und nein. Ja, wenn man die Besteigung des Pioneer Peak ( 6890 m ) im Jahre 1892 durch Martin Conway und die des Pyramid Peak ( 7130 m ) durch die Bullock Workmans einzig und allein als Kraftanstrengung betrachtet. Dann sind es sogar Leistungen von aller-erstem Bang, ebenso wie etwa der Besteigungsversuch auf den Bride Peak bis ungefähr 7500 m durch den Herzog der Abruzzen eine gewaltige Leistung genannt werden kann, obwohl er den Gipfel nicht erreichte. Nicht dass diese Gipfel etwa technisch schwierig sind, nicht im entferntesten. Wären sie in den Alpen und läge ihre Basis auf 2000 m statt auf 5000 oder 6000 m, dann würden sie etwa in die Kategorie des Zermatter Breithorns und anderer fallen. Aber wenn man sie als Karakorumberge betrachtet, dann muss man die Frage, ob die Besteigungen auf alpinem Gebiete erstrangige Leistungen waren, verneinen. Denn was bezeichnen diese Berge in einer Welt von Gipfeln, die Höhen bis zu 8620 m erreichen? Dann sind es bloss Berge, die wir in den Alpen, sowohl was Grösse als auch was Wichtigkeit betrifft, zu solchen dritten bis fünften Ranges rechnen würden. Und wieder frage ich, ob eine ausschliesslich bergsteigerische Unternehmung zur Erreichung dieses Erfolges gerechtfertigt wäre? Und ich frage weiter: Kann der Alpinist unter solchen Umständen Befriedigung finden? Meinem Dafürhalten nach kann die Antwort nicht anders lauten als nein. Man bedenke übrigens auch, dass die beiden Expeditionen, also die von Conway und die der Workmans, welche die beiden Gipfel erstiegen, keine rein alpinen Unternehmungen waren.

Ich selbst bin Alpinist genug, um das Aussenden der Mount Everest-Expedition zu begreifen und zu achten, um in Spannung mit den Männern mitzuleben, die mit selten dagewesenem Mut und selten dagewesener Energie ihr Ziel zu erreichen trachteten, und ich hätte als Erster ihnen zugejubelt, wenn sie ihren Fuss auf den Gipfel gesetzt hätten. Deswegen und nur deswegen zogen sie aus, « only for the top » ( nur wegen des Gipfels ), wie die Engländer in voller Aufrichtigkeit sagten. Aber ich möchte solche Unternehmungen denn doch auf den Mount Everest beschränkt sehen oder auf den Mount Everest und den K 2. Aber sonst muss, wenigstens vorläufig, das Reisen in diesen gewaltigen Gebieten nach meinem Erachten den Expeditionen überlassen bleiben, die zu Forschungszwecken hinziehen. Was diese dann zu gleiche)- Zeit bergsteigerisch leisten können, das bedeutet immerhin Gewinn auch für den Alpinismus.

Wenn wir nun unser besonderes Augenmerk auf das Gebiet lenken, das wir bei unserer zweiten Expedition besuchten, so sieht es dort wohl für den Alpinismus besonders trostlos aus. Ich habe mit Franz Lochmatter oft darüber gesprochen. Ich erinnere mich, wie er mir antwortete:

« Ach Herr, es ist einfach nicht daran zu denken, in der Hauptkette etwas zu unternehmen. Wenn Sie da versuchen wollten, einen Berg zu besteigen, dann müssten Sie eine besondere Expedition dazu ausrüsten, die Wochen, vielleicht Monate die Lösung des einen Problems studieren könnte, um schliesslich zu dem Resultat zu kommen, dass die Besteigung unmöglich seil » Franz hatte recht. Es waren die unbeschreiblich grossen Gletscherstürze, die ungeheuren, von Lawinenrinnen durchpflügten Eiswände, die durch Steinschläge glatt gewordenen Felsmauern, die uns behinderten; Wände und Mauern, bei denen man nicht mehr mit Hunderten, sondern mit Tausenden von Meter rechnen musste.Vielleicht nirgends auf der Welt finden wir solche Höhenunterschiede als in diesem Teile des Karakorum. Wenn man beispielsweise bedenkt, dass der Rakaposki eine Höhe von ungefähr 7800 m erreicht und das Tal zu seinen Füssen auf ungefähr 2200 m liegt, dann steigt der Berg 5600 m vor uns hinan. Als wir auf dem Baturagletscher stan- den, erhob sich der Berg an seinen Ufern bis zu 4600 m in schauderhafter Steilheit über uns! Also Höhenunterschiede, die selbst beim Mount Everest nicht im Entferntesten vorhanden sind.

Nun wäre für den Alpinisten, der sich für das Problem, ob die Berge ersteigbar sind, erwärmt, das gegebene Material die Photographie. Dann würde es mich nicht wundern, wenn er auf mancher Abbildung sogenannte « schwache Punkte » entdeckte, durch die eine Eroberung des Berges vielleicht möglich erschiene. Darüber möchte ich noch eine Kleinigkeit sagen:

Mit einer Photographie können wir den Charakter einer Berglandschaft zeigen und ausserdem ihren Aufbau, ihre Zusammensetzung, ihre Farbenwerte. Aber niemals wird es uns glücken, auch nur annähernd durch die Photographie eine Vorstellung von den riesenhaften Ausmassen der Landschaft und jeder ihrer Einzelheiten zu geben. Das wird noch schwieriger, weil unsere Augen auf die Alpen eingestellt sind. Wenn wir ein oder mehrere Male die Alpen besucht haben, dann sind wir an ihre Bergformen und -ausmasse gewöhnt. Wenn wir dann z.B. eine Abbildung aus den Schweizeralpen sehen, dann kostet es nicht viel Mühe, uns im Geiste ein ziemlich genaues Bild von der Wirklichkeit zu machen. Sehen wir aber eine Photographie aus dem Karakorum, dann liegt es auf der Hand, dass wir uns beim Anblick einer solchen Berglandschaft unwillkürlich dieselben Vorstellungen einer Berglandschaft mit gewöhnlichen « Alpen »-Ausmassen machen.

Gerade weil ich die Wirklichkeit gesehen habe, weiss ich, wie schwer, wie tatsächlich unmöglich es ist, das Ganze und auch jeden Teil nach einem bestimmten Masstab zu vergrössern. Der Gletschersturz, der da aus einem Seitental des Karakorum bricht, sieht auf der Photographie nicht übermässig gross aus, erscheint normal. Aber auch im Karakorum selbst erscheinen die Ausmasse des Sturzes nicht übermässig gross, sondern gerade in den Rahmen der umgebenden Berge passend. Allein wenn man dann bemerkt, dass man zwei oder drei Stunden braucht, um den Gletscher zu überqueren, während man glaubte, nur eine halbe Stunde notwendig zu haben, und man kommt dann an den Fuss des Gletschersturzes, dessen Zacken von scheinbarer Mannshöhe in Wirklichkeit 40—50 m Höhe erreichen, und wenn man endlich den Kopf soweit als möglich in den Nacken zurücklegen muss, um die unheimliche Höhe des Gletschersturzes sehen zu können, dann wird es auf einmal wieder deutlich, dass wir im Karakorum mit andern Massen messen müssen. Dann begreifen wir auch, dass eine scheinbar unbedeutende Unebenheit auf der Gletscheroberfläche ein fast unüberwindliches Hindernis bilden kann, dass die kleine schmale, schwarze Linie, dieser kleine Riss, über den man mit einem gehörigen Satz hinüber zu kommen dachte, eine viele Meter breite Spalte von entsetzenerweckender Tiefe ist und ein unwiderrufliches « Halt » gebietet.

Die Photographien sind also als Material zur Beurteilung, ob das Gebiet zu begehen ist oder nicht, ohne Wert, weil wir sie mit Augen betrachten, die auf Alpenmasse eingestellt sind.

In diesem ungeheuren Gebirge, über das ich nun einiges berichtete, haben wir mehr als sechs Monate zugebracht. Ob das nun ein Zeitabschnitt blosser Entbehrungen, endloser dunkler Schneesturmtage und -nächte gewesen ist? O nein, wir haben auch Augenblicke allerhöchsten Genusses erlebt, in denen uns das Leben doppelt wert erschien, gelebt zu werden. Solche Tage wogen uns dann tage-, wochen-, monatelanges Fortmühen auf, durch Schnee und Eis oder durch Geröll, Geröll und wieder Geröll, durch ein Gebiet, mit dem verglichen ein Gang über den Zmuttgletscher oder auf die Wandfluh der Dent Blanche den reizendsten Nachmittagspaziergang darstellt, den man sich vorstellen kann. Und wissen Sie, was dabei das Allerärgste war? Dass niemals das willkommene « Wegli » kam, das in den Alpen sich doch immer wieder zeigt und uns unfehlbar zur Hütte oder ins Tal bringt. Niemals kam die Clubhütte mit ihrem prasselnden Feuer, in der es trotz der Überfüllung so gemütlich sein kann; niemals kam das Tal, das ruhespendende und doch immer Bequemlichkeiten bietende Hotel, niemals kam die gemütliche, kleine Dorfstrasse, nie kamen alle die Dinge, die das Leben in den Alpen schliesslich so anziehend machen, die an den Anfang und das Ende jeder Bergfahrt gehören, die sie erst vervollständigen und zu einem Genuss und zu einer Erholung machen.

Aber eben darum muss eine Karakorumexpedition ganz anders begonnen werden als eine Bergfahrt in den Alpen. Im Karakorum vermissen wir gerade diese scheinbar so kleinen Annehmlichkeiten, die es vielleicht möglich machen würden, es als Alpinist sechs Monate und länger dort auszuhalten. Im Karakorum steht dem nur die Freiheit und die mächtige Natur gegenüber, eine Freiheit, die viel von ihren wichtigsten Eigenschaften einbüsst durch Kuli-, Nahrungs- und Transportschwierigkeiten und durch die Gefahren, die uns bedrohen. Ausserdem fehlte uns bei unserer zweiten Expedition auch das wunderbare Gefühl des Neuen und teilweise auch der Reiz des Geheimnisvollen, Unbekannten, des Abenteuers, den wir wohl auf unserer ersten Expedition empfunden hatten. Die bloss sportlichen und ästhetischen Elemente des Alpinismus hätten nicht dazu genügt, dass wir sechs Monate und länger in diesem hochalpinen Gebiet ohne Wege, ohne Hütten, ohne ruhespendende Zufluchtstätten ausgehalten hätten. Nein, will man in diesem fernen Bergland eine Expedition zum befriedigenden Abschluss bringen, dann muss man beseelt sein von dem Gefühl, dass auch wissenschaftlich nützliche Arbeit zu verrichten ist, ja man muss dies das Hauptziel sein lassen. Dieses Gefühl ist es dann, aus dem wie von selbst das Pflichtbewusstsein geboren wird, die Kraft, die uns vorwärts treibt, immer wieder aufs neue, selbst nach den grössten Enttäuschungen und auch wenn all unser Verlangen in die entgegengesetzte Richtung geht. Dann, aber auch nur dann, werden wir imstande sein, uns längere Zeit zwischen den beklemmend hohen Bergen dieses unsäglich einsamen Landes aufzuhalten, und dann wird es uns möglich sein, die Natur zu geniessen, die Natur, die so ergreifend, so verwirrend grossartig ist, dass es uns schwer fällt, sie als Wirklichkeit zu betrachten.