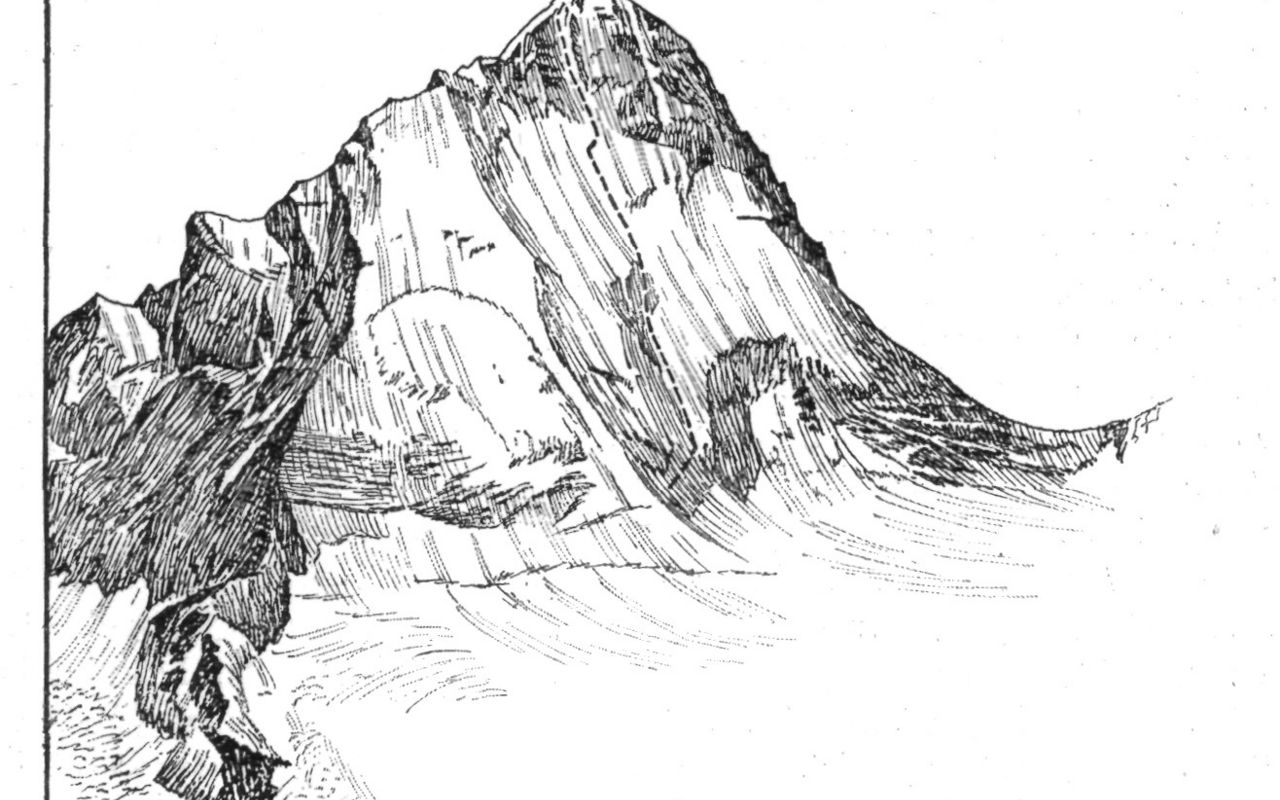

Dent-Blanche-Nordwand

Erster Durchstieg.

Von Karl Schneider.

Aus dem Val de Zinal krochen wir mit schwerer Last herauf zur Mountethütte. Die tiefe Rinne des Hochtales weitete sich spät erst zu einem mehrfach verzweigten Gletscherbecken, dessen mächtige Fläche in der Mittagssonne flimmerte. In hohem Kreis umstehen berühmte, eisgepanzerte Berggestalten seinen faltigen Schoss. Die grösste in ihrer majestätischen Reihe war der Berg, dessen Geheimnis ich einige Wochen vorher meinem Freund Franz Singer verraten hatte. Mit klotziger Macht hockte er drüben im Südwesten mit seiner eisigen, himmelstürmenden Nordwand, die beim ersten Anblick unseren vermessenen Wunsch verhöhnte, zu nichts erdrückte. Die Wand hatte auf den Bildern, die wir von ihr gesehen hatten, ein anderes Gesicht. Zahmer sah sie da aus und niederer. Um so stärker bedrückte die Wirklichkeit unseren Tatendrang. Soll da hinauf unser Weg führen, durch diese himmelhohe, abschreckend steile Flanke? Zweifel machten sich breit und frassen grosse Löcher in unsere mitgebrachte Zuversicht. Franz zog sein Urteil in ein paar schwerwiegende Worte zusammen, die mehr sagten, als manch einer mit übersteigerter Ausdrucksbeflissenheit auch nur andeuten könnte. Es war uns klar, dass wir uns hier den Sieg nur durch Hergabe aller Kraft und alles Könnens holen könnten. Heissen Kampf würde diese wilde, erd-fremde Riesenmauer fordern. Waren wir denn nicht gekommen, um zu kämpfen, riss uns nicht die flammende Tatkraft heraus aus dem ekelhaften, tötenden Gleichmass des Alltags, damit unserer Sehnsucht nach der geliebten Bergwelt, im Kampf mit ihr, Erfüllung und Erlösung werdeSich ein hohes, erstrebenswertes Ziel setzen, das ist Aufschwung — das ist Stütze des LebensJean Vianin, das vorbildliche Muster eines Hüttenwartes, besass ein gutes Fernglas vom Format eines jungen Ofenrohres, mit dessen Unterstützung wir nach den Schwächen unseres Problemes suchten. Je länger wir das taten, desto klarer schälte sich mit dem Entschluss zum Angriff die Erkenntnis heraus, dass es « gehen » würde. Nur über den Anstieg durch die Gipfelwand waren wir uns noch im unklaren. Eine ausgefegte, mit dunklem Eis gepflasterte Rinne, die in gerader Linie vom Gipfel herabschoss, warnte uns. Ein schwarzer Streifen ist 's nur, doch er sagt alles. Trotzdem spielten wir mit dem Gedanken, uns doch dort den Durchstieg zu erzwingen. Eine Partie soll dort einmal dem Nordgrat ausgewichen und den weiteren Anstieg durch diese Rinne geführt haben. Für uns wäre es auch viel einfacher und vor allen Dingen weniger schwierig als auf der Rippe, die wenig links des höchsten Punktes den Viereselgrat erreicht. Beängstigend steil bäumt sie sich auf und verspricht harte Arbeit, welche durch die berühmte Brüchigkeit dieses Riesenzahnes wahrscheinlich ins Unappetitliche gesteigert würde. Aus dieser bösen Lage des Planes erblühte uns die erste grosse Frage. Wir liessen sie blühen — wenn erst die Schlacht geschlagen wird, sind unsere Waffen scharf, und nimmermehr gehn wir zurück!

Es wurde unseren beiden Gefährten leicht, uns vorerst für die Längsüberschreitung des Zinalrothorns zu erwärmen, denn wir sahen es gerne ein, dass wir uns vorher ein bisschen eingehen müssten. Wenn dann anderntags 17 Stunden daraus wurden, so sorgte eine prächtige Kletterei dafür, dass keine Reue aufkam. Mir wurde dieser Rothorngrat zum grössten Erlebnis, das ich je an einem Grate pflücken durfte. Aus dieser Höhe sahen wir erst die ganze unnahbare Wucht des « Weissen Zahnes ». Ohne jede Verkürzung stach seine zyklopische Gestalt gerade hinein in den Raum, durch den eine eisgraue Wolkenherde in lautlosem Rennen ostwärts hastete. Eine dicke Nebelfahne hing vom Gipfel langhin über den Durandgletscher und schürte das lähmende Grausen, das an unserem Willen zu nagen begann. Mir schien, als hätten wir nie daran gedacht, diesen Berg an seiner schauerlichsten, lichtlosesten Seite anzugreifen. Bescheiden waren wir geworden und klein. Erst anderntags auf der Hütte, als seidigblauer Himmel sich über uns wölbte, brach der rauhe Trotz durch, und das arg eingeschrumpfte Mütchen schwoll zum unumstösslichen Entschluss.

Tage später — es hatte inzwischen Neuschnee in die Wände geweht, und aus der Krone unseres Berges war brüllend eine grosse Lawine über die Wand gesprungen — bereiteten wir uns für den Angriff vor. Es war der Vorabend des 26. August 1932. Untertags waren wir drüben gewesen an der Wand. Auf der beinharten Unterlippe des düsteren Bergschrundes waren wir spazieren gegangen und hatten lange und inbrünstig die eisige Mauer hinaufgegafft, durch die der Wind Pulverschneefahnen jagte. Die Verkürzung hatte uns genarrt, und wir waren trotz der vorgeschrittenen Zeit nahe daran gewesen, ohne Zeltsack und genügend Futter einzusteigen. Franz hatte schon an dem senkrechten Abbruch unter der Oberlippe ohne Erfolg herumgehackt. Es war dort ohne Eishaken unmöglich gewesen, und das war gut so, denn sonst wäre der kaum zu bändigende Drang zur Höhe mit uns durchgegangen. Mit einer Zuversicht, die alle Bedenken über den Haufen warf, erwarteten wir unsere Kameraden vom Obergabelhorn zurück.

Früh am Abend noch krochen wir mit den Mahnungen und guten Wünschen der beiden Zurückbleibenden in unser Zelt, das schon all die Tage her neben der Hütte seinen Platz hatte. An Schlaf war zunächst nicht zu denken. Erst als die Dunkelheit Führer und Geführte samt ihrem lauten Gewelsche in die Hütte getrieben hatte, wurde es still um uns. Nur der Pulsschlag des Taschenweckers tönte durch unsere bewährte Behausung und unterstrich die lastende Ruhe um uns. Drüben in der dunklen Nacht stand düster der Berg, um dessen stolzeste Seite wir warben. Mir war, als dränge er sich herein zu uns.Himmelhoch, von schwarzen Gedanken getragen, richteten sich Fragen auf: Wird's gehenWas wird morgen um diese Zeit seinWartet dort drüben « jemand » auf unsDas Leuchtblatt des Chronometers glotzte durch das Dunkel, erinnerte boshaft an die Zeit, die wie das Leben verrinnt, und gab der aus verbohrter Grübelei geborenen Gedankengeschwulst eine Richtung, die den Kampfgeist angriff.

Um halb 1 Uhr wirft uns der Wecker unsanft aus dem Schlaf. Ihm kann 's ja gleich sein, ob 's zum Tanz oder zum Kampf geht — er bimmelt einfach. Schnell sind wir draussen in der klaren, föhnigen Nacht. Während der Benzinkocher brummend seine Pflicht tut, machen wir uns fertig. Wortlos verschlingen wir Ovomaltine, Brot, Schokolade, soviel wie möglich. Der Hüttenwart wünscht uns noch gute Fahrt, und wir tappen hinunter zum Gletscher. Es ist halb 2 Uhr. Die magere Sichel des abnehmenden Mondes schwimmt in einem Meer funkelnder Sterne und breitet blasses Licht über die Eisfelder. Die Zehnzacker sitzen bald an den Sohlen, und ohne Benützung des Seiles laufen wir die klaffenden Spalten entlang, hinüber zu den nachtschwarzen Felsen des Roc Noir. Warmer Wind streicht aus den Höhen herab. Fallwind! Föhn! Überall gluckst und gurgelt es. Auf dem Eishang, der hinunterleitet in den Mondschatten des Roc Noir, liegt breiiger Schnee, der bei jeder Berührung hinabgleitet in den Bruch. Pfui Teufel, das sind Aussichten, jetzt sollte doch alles beinhart sein! Bei Beginn des Firnfeldes, welches hinaufzieht zu P. 3200, legen wir das Seil an. Eine elende Hatscherei raubt uns Kraft und Zeit, und nur dem Umstand, dass wir alle Augenblicke in tückisch verdeckte Spalten sinken, verdanken wir einige Abwechslung. Ruppige Stossgebete fahren zwecklos zum Himmel. Über eine steile Firnkehle, die beiderseits von üppigen Eisbrüchen begrenzt ist, leiten unsere alten Spuren aufwärts. Eine senkrechte, turmhohe Eismauer umgehen wir ohne Schwierigkeiten links, wo uns eine schräg ansteigende Rampe auf ihren schmalen Rücken nimmt.

Die schmalen Föhnfische, die in ungeheurer Länge am Himmel liegen, färben sich allmählich violett. Rötliche Schleier säumen den östlichen Horizont und saugen die Nacht auf. Der junge Tag flammt auf mit drohendem Glühen. Im Westen hinter dem Col de la Dent Blanche steht düster eine schwarzblaue Wolkenwand. Wir sprechen kein Wort und stapfen trotzig weiter. Es ist 5 Uhr. Die ersten Strahlenbündel der Sonne wischen herüber, als wir den Bergschrund erreichen ( 3360 m ). Ein Stück westwärts verfolgen wir ihn noch, dann hackt der Pickel eifrig Tritte und Griffe in der jenseitigen Senkrechten. Bald klebt der plumpe Körper über dem klaffenden Maul des Schrundes. Was von der Oberlippe überhängt, muss weg. Über den Rand noch einen Griff gesetzt für die Linke, die den Körper heraufzieht, der Pickel hakt sich weit oben im steil anschliessenden Eishang fest, eine Hand stemmt am Rand, die andere zieht am Pickelstiel, und der Bergschrund ist überlistet. Kurz darauf steigen wir vereint halbrechts hinauf einer Rinne zu, die wir von unten aus schon zum Durchstieg bestimmt hatten. Der Eishang ist sehr stark geneigt, aber dafür von idealer Beschaffenheit. Wir wechseln ständig im Vorantritt, gehen aber gleichzeitig, um Zeit zu sparen. Die Eisen greifen prächtig in den harten Hang, und wir kommen schnell voran. Bevor wir in das Couloir hinübersteigen, lasse ich mich verleiten, es in den Felsen links davon zu versuchen. Doch ihre Struktur erweist sich als so bösartig, dass ich gerne wieder aufs Eis zurückgehe. Mit einer Neigung, die den natürlichen Böschungswinkel des Eises überschreitet, setzt die Rinne an, wird allmählich steiler, bis sie sich schliesslich, eingeengt zwischen zwei Felsrippen, senkrecht aufwirft. Weit sind die Knöchel nach aussen gedrückt, das ganze Gewicht lastet schmerzhaft auf ihnen. Ohne Stufen wollen wir solange als möglich auskommen. Unmerklich erhöht sich die Steilheit, und bald ist die Grenze des Möglichen erreicht. Zunächst ersparen wir uns die Stufenhackerei noch und machen nur Griffe. Wie Fliegen kleben wir über der lauernden Tiefe, auf die Güte der Steigeisengurte vertrauend. Plötzlich sehe ich mich genötigt, auch Tritte zu fabrizieren; ein unsauberes Vergnügen, wenn die Kunst des Steigeisengehens schon übertrieben geübt wurde.

Die Ränder rücken bald näher zusammen, und wir stehen vor dem prallen Bauch, der die Rinne abschliesst. Der erste Eishaken fährt in die Wand. Dann surren glasige Brocken hinab auf das flache Firnbecken unter uns. Natürliche Griffe und Tritte, die meist den Vorzug haben, zuverlässig zu sein, erleichtern die heikle Arbeit wesentlich. Mit rührender Anhänglichkeit sucht der abstrebende Körper die Verbindung mit dem « Greifbaren » nicht zu verlieren. Die Hitze, die dieser begreiflichen Zuneigung zur toten Materie entspringt, ist es, welche die Flucht aus prekärer Lage fördert. Derbe Selbstgespräche mischen sich in den Eifer und fragen nicht viel danach, ob die vielbesungene « Ethik des Bergsteigens » darunter Schaden leidet.

Die grosse Wolke brandet draussen am Nordgrat, ein herbes Lüftchen fegt von Westen herein, und bald tanzt uns leichtes Flockenzeug vor der Nase herum. Es schneitUnruhe fällt uns an, doch keiner sagt ein Wort von Umkehr. Vielleicht ist 's gar nicht so schlimm, hofft jeder, vielleicht reisst sich 's doch noch durch? Wir machen unentwegt weiter und können bald wieder gleichzeitig und ohne Stufen gehen. Das Eis ist von hervorragender Güte, und verhältnismässig schnell gewinnen wir an Höhe. Die Bläue des Himmels dringt wieder durch, wir haben Glück — die Sonne siegt. Die nächste Gelegenheit benützen wir zur ersten Rast. Zuversichtlich und guter Dinge hocken wir beisammen und halten Ausschau, während die Kauwerkzeuge eifrig bemüht sind, unsere Rucksäcke zu erleichtern. Es ist erst 8 Uhr, und bis jetzt ist alles gut gegangen. Um 3 Uhr haben wir längst den Sieg in der TascheSo denken wirEine innere Unruhe treibt uns trotzdem bald wieder weiter, hinauf, der Felsrampe entgegen, die in mächtiger Diagonale den mittleren Wandteil durchreisst. Weit ist sie noch weg, und steil geht 's hinauf zu ihr. Der Zustand des Eises wird mit zunehmender Höhe schlechter. Endlich, gegen Mittag, sind wir dort, wo die Rampe am zahmsten ist. Eine plattige Rippe greife ich erfolglos an. Eine halbe Seillänge aufwärts entdeckt Franz eine sekundäre Eisrinne, die uns ohne grosse Schwierigkeit über die Rampe führt. Knietiefer Pulverschnee liegt nun auf hartem Eis, und die Neigung des Hanges ist zudem so respektabel, dass wir befürchten, der ganze Zimt geht mit uns zum Teufel. Doch wir wühlen weiter, aufwärts, Meter für Meter. Es ist ziemlich anstrengend, in dieser gefährlich haltlosen Masse höherzukommen. Die Arme müssen in ihrer ganzen Länge verankert werden, indessen die Füsse Stand suchen. Bis zum Bauch sind wir zeitweise begraben, und dann ist es schon eine Aufgabe, über den nächsten Meter hinweg zu kommen. Unaufhörlich stäubt unter uns der losgetretene Schnee durch den abschüssigen Kanal, den wir hinterlassen. Vom Viereselgrat dringen Stimmen herab. Man schreit uns zu: « Mühsame Geschichte » oder so ähnlich. Stundenlang stecken wir schon in dem unangenehmen Stück, das bei normalen Verhältnissen in einem Bruchteil dieser Zeit überwunden sein müsste. Eine Felsleiste stellt sich quer in den Weg. Wir umgehen sie links herum. Schliesslich wird die lockere Schicht dünner. Schnell sitzt ein langer Haken im Eis, und das Seil kann wieder seinen Zweck erfüllen. Der Grand Cornier, uns gegenüber, ragt mit seinem Gipfel nicht mehr über unseren Standpunkt Nordwand der Dent Blanche.

Nach Photo von Otto Stettier, Bern, gezeichnet von P. Simon.Aufstieg von Karl Schneider und Franz Singer am 26. und 27. August 1932.

hinaus. Wir sind an der Viertausenderlinie.Von oben kommt fast unablässig ein Gemisch kleiner und grosser Schneebrocken. Die Leute sind nun wahrscheinlich gerade über uns am firnigen Grat und werden wohl bald den Gipfel erreicht haben. Bei uns kann 's ja auch nicht mehr lange dauern! Dass wir uns darin täuschen, dafür sorgt das, was nun kommt. Gerade hinauf über unverschämt steiles Eis mühen wir uns noch, dann beginnt die Gipfelwand, die gleich zu Anfang ihre Zähne zeigt und sich abweisend aufrichtet. Verschneite, grifflose Platten wechseln ab mit schlechtgeschichteten Felsfassaden, die durch Brüchigkeit und Vereisung das ersetzen, was ihnen an Zugänglichkeit fehlt. Schwere, gefährliche Kletterei kann von keinerlei Sicherung unterstützt werden. Wir wissen, wenn einer fliegt, fliegt auch der andere. Unser gegen- seitiges Vertrauen ist durch manch schweren Berggang gross geworden — mit ihm kämpfen wir verbissen um jeden Meter. Wir müssen durch!

Der Pickel des Gefährten macht sich plötzlich selbständig und verschwindet fast lautlos im Abgrund. Weit, Hunderte von Metern unter uns, bleibt er in der Lawinenbahn stecken, und keine noch so inhaltreiche Verwünschung holt ihn zurück.

Die Hoffnung, heute noch durchzukommen, geben wir auf. Es geht dem Abend zu, und weit ist 's noch hinauf zum lichtumflossenen Gipfel.

Unendlich langsam kommen wir aufwärts. Auf einer vertikalen Firnrippe stehen wir vor der Entscheidung, entweder hinüber in die Gipfelfallinie zu queren oder gerade hinauf einen gewagten Gang zu tun. Schliesslich packen wir doch die Rippe. Drüben in der Rinne wird es zeitweise lebendig. Dann poltern Blöcke in wildem Wirbel zur Tiefe, teilen sich knallend und splitternd bei den Aufschlägen, und der Gedanke, dort drüben anzusteigen, erstickt vollends in dem penetranten Brandgestank, der unsere Riechorgane beglückt.

Das Gefühl für die Zeit ist erloschen im hartnäckigen Ringen mit diesem heimtückischen Aufbau der Wand. Letzte Sonnenstrahlen fallen horizontal herein, um bald abgelöst zu werden von einem düsteren Grau. Und nirgends zeigt sich ein zahmes Fleckchen Fels, nirgends auch nur eine Andeutung davon. Unermüdlich suchen wir höher zu kommen, vielleicht verbirgt sich dort oben eine Möglichkeit zur Beiwacht. Eine senkrechte Mauer bringen wir noch in schwerer Kletterei hinter uns, dann verschwindet die Sonne im farblosen Westen. Auf griffloser, vereister Platte reisst mir plötzlich der rechte Steigeisengurt, und der unvermittelte Ruck bedrohte bedenklich das Gleichgewicht. Es ist augenblicklich unmöglich, dem Schaden beizukommen, und ich muss daher mit dem losen Eisen, das nur noch an einem Gurt hängt, weitermachen, trotzdem sich das vordere Gelenk ständig unter den Absatz klemmt. Ein seitlich aalglatt abschiessender Pfeiler verspricht dort, wo er mit der Wand einen Winkel bildet, Unterschlupf. Franz erreicht ihn über eine steile, schwarze Eisplatte, um dann feststellen zu müssen, dass wir uns getäuscht haben.

Sofort quert er auf schmaler Leiste heraus zur Kante des Pfeilers. Dann ist das Seil aus. « Schnell nachkommen, ich hab'keinen Stand », brüllt er herab. So gut das mit dem flatternden Steigeisen geht, wird es besorgt. Wo der Pfeiler auf der Eisplatte auftrifft, bildet er einen Riss. Diesen benütze ich mit beiden Händen im Untergriff, drücke dadurch die Füsse auf die glasige Platte, und in tiefer Hockestellung, den Körper weit aus der Wand gebeugt, keuche ich aufwärts. Franz hat unterdessen das rettende Fleckchen flachen Fels erreicht. Das Seil hängt über die senkrechte Mauer zu mir in den Winkel herab. Der schmalen Leiste folgend, die zur Pfeilerkante führt, sehe ich Franz drei Meter über mir auf dem einzigen, waagrechten Felsvorsprung stehen, der sich in der ganzen Wandflucht zeigte. Eine schneebedeckte Rampe trennt mich noch von ihm, doch muss ich meine kitzlige Lage beibehalten, bis droben zwei Haken im Fels sitzen. Einer sitzt schon, der zweite folgt. Helle Hammerschläge bellen in die Nacht, plötzlich unterbrochen von einem fremden Ton, der so klingt, als träfe der Hammer saftig auf weiche Unterlage. Ein gehaltvolles Flüchlein platzt in die entstandene Stille, dann klopft der oben unentwegt weiter, nachdem er den verletzten Finger vorsorglich im Mund verstaut hat.

Eng stehen wir beisammen in zirka 4100 m Höhe, auf einem dick vereisten Felssporn, der 1 m lang, 1/2 m breit und durch einen schmalen Spalt von der Wand getrennt ist. Ich versuche es mit dem Sitzen. Es geht ganz gut, wenn die Füsse ins Leere hängen, und ich fange sogar zu singen an. Franz tut nicht mit, er hat den Finger im Mund. Mittendrin verstummt ein warmes Frühlingslied — entweder, weil es zu schneien anfängt, oder weil ich merke, dass das Sitzfleisch die Temperatur des Eises angenommen hat. Wir stehen wieder beisammen, jeder an seinen Haken gehängt, entzünden die Laterne, hängen unsere Sachen in die Karabiner und versuchen unter der leichten Hülle des Zeltsackes unsere warmen Sachen anzuziehen. Das misslingt, denn es ist uns unmöglich, die steifen Knoten unseres Seiles zu lösen. Das Gesicht der Wand zugekehrt, stehen wir über der saugenden Tiefe, aus der die Lichtzeichen der Freunde heraufgrüssen. Es ist fast so, als schwebten wir, losgelöst von allem Irdischen im Raum. Nur Hunger und Durst mahnen allzumenschlich an die rauhe Wirklichkeit. Brot, Schokolade und Eisbrocken müssen darüber hinweghelfen. Kalter Lufthauch streicht über den lose herabhängenden Sack, der aufgeregt an Körper und Fels klatscht. Wird das Wetter ganz umschlagen? Die Sorge um das Wetter verwischt jede andere. Später macht ein sternbesäter Himmel unseren Befürchtungen ein Ende. Frohe Zuversicht für den kommenden Tag strömt wärmend durch unsere Gedanken. Es wird gehenSchallendes Gelächter platzt plötzlich in die späte Stunde. Einer hat sich ganz unvermittelt dem Halt seines Hakens anvertraut und hängt mit gefalteten Knien wie ein windschiefes Fragezeichen am Strick. Das erste Opfer im Kampf mit dem Schlaf. Unendlich langsam verrinnt die Zeit im frostig einsamen Biwak, und wir geben es auf, mit der bleiernen Müdigkeit zu kämpfen. Bald hängen wir beide, den Kopf in verschränkten Armen auf den Rucksack gelegt, mit entspannten Kniekehlen, an den Haken. Oft fahre ich aus dem Halbschlaf und bin im Moment hellwach, wenn der Körper seitwärts hängt. Gegen 2 Uhr bläht eisiger Wind von unten her unseren Zeltsack. Mit dem « Schlafen » ist 's vorbei. Zähneklappernd und mit schlotternden Gliedern stampfen wir auf unserem spärlichen Stand herum, während die Oberkörper rücksichtslos mit Fäusten bearbeitet werden. Die eingefrorenen Gelenke, die pelzigen Zehen werden allmählich lauwarm, um, sobald man sie in Ruhe lässt, wieder dem gewohnten Zustand zu verfallen, den die kalten Windstösse von unten wirksam unterstützen.

Über die talferne, von ewigem Eis umklammerte Bergwelt breitet sich mildes Mondlicht. In unsere finstere Mauer verliert sich kein Strahl; ihre düstere Einsamkeit und Grösse bleibt unberührt von dem silbernen Glanz dieser göttlichen Lichtquelle. Was macht 's! Bald wird die Sonne uns erlösen. Doch endlos lange dauert es noch, bis im Osten drüben ein blutroter Morgen die Nacht bedrängt. Das mächtige Weisshorn steht wie eine riesenhafte Flamme über der Weite erhabener Eisfelder. Die heraufschiessenden Strahlenbündel der Sonne reiten über Gipfel und Grate, den dunklen Schatten nach, die sich über die Gletscher spinnen. Und wir erdverbundenen Menschlein vergessen über dieser gewaltigen Erscheinung alle Kälte, alles menschlich Kleinliche. Es ist die Stunde der Auferstehung, die Stunde, vor der wir zurücksinken ins Wesenlose.

Um halb 7 Uhr erst, bevor die ersten wärmenden Sonnenstrahlen unsere Wand wieder verlassen, rüsten wir zum letzten Angriff. Mit klammen Fingern werden Steigeisengurte gewechselt und erneuert. Dann greift Franz den vereisten Wandgürtel an, der mit gut 250 m Mächtigkeit uns noch vom Gipfel trennt. Die Dummheit, dass ich mich bei Antritt des Biwaks ohne Umstände aufs Eis gesetzt habe, muss ich hart büssen. Ich bin beinahe kampfunfähig.Während der Gefährte links über mir auf unzuverlässigem Zeug steht, zieht mein Pickel die beiden Haken heraus, an denen die nächtliche Belastungsprobe nicht spurlos vorübergegangen ist. Sie wackeln schon ganz bedenklich. An im Eise festgebackenen Haltepunkten geht es aufwärts. Dann muss in ausgesetzter, schwerer Kletterei eine senkrechte Felsrampe überwunden werden, hinter der eine überpulverte Eisplatte wartet. Lange Eishaken fahren in das unverschämt brüchige Gelumpe, ohne rechten Halt zu finden. Wir sind stets kurz hintereinander, denn an Sicherung ist nicht zu denken.

Grosse Blöcke fliegen hinab, der lauernden Tiefe in den Bachen.Weiter oben gelingt es einige Male, in der dicken Eisschicht Haken anzubringen, und Franz bringt manchmal mit der Buhe des Meisters Schwierigkeiten unter sich, deren Überwindung mir Kopfzerbrechen macht. Der Eishammer, welcher an seinem Bucksackkarabiner hängt, reisst sich an einer Felsnase los und verschwindet, gefolgt von unseren aufrichtigen « Segenswünschen », unter uns.

Ganz langsam nur kommen wir höher, trotzdem wir rastlos und oft verzweifelt um die Höhe kämpfen. Dieses letzte Stück des Weges zum Sieg kann uns nicht mehr mürbe machen. Droben in der Sonne glänzt die Gipfel-wächtesie wartet auf uns!

Das Seil ist längst kein Hilfsmittel mehr, es ist nur noch Hindernis. Ständig heisst es oben und unten: Ich kann nicht sichern! Schliesslich haben wir uns damit abgefunden und erwarten es gar nicht mehr anders. Einer vertraut auf den andern, und jeder weiss: Der wird nicht « fliegen»Endlich erreichen wir den Punkt, wo sich die Bippe zum letztenmal wütend aufbäumt. An ihrer der Gipfelrinne zugewandten Seite packen wir sie an. Mit dünnen, blättrigen Platten, die keine rechte Belastung ertragen, und schwarzem Eis ist sie gepanzert. Äusserste Vorsicht bringt uns langsam höher, zum Beginn eines dickvereisten Kamines, der gerade hinaufzieht zu der weissen Linie, über die eilig dünne Wolkenschleier herüberwischenzum Gipfelgrat.

Mit einigen Platten füttern wir nochmal die « Abfallrinne » und stemmen dann die letzten zwei Seillängen hinaufhinaus. Die hohe Wächte wühlen wir uns durch, hoch, dann fährt uns starker Wind heftig zwischen die Beine. Eine scharfe Firnschneide, die uns oft tief einsinken lässt, führt hinüber zum höchsten Punkt, und um 12 Uhr mittags drücken wir uns am Gipfelsignal die zerschundenen Hände. Erreicht! Gewonnen! Freude leuchtet aus den Augen, Freude am Sieg. Doch kein Siegesgeheul gellt in die stürmisch bewegte Atmosphäre, still stehen wir frierend am Signal und gedenken dankbar unseres grössten Helfersdes Glücks.Weit hat uns die stolze Spitze dieses Berges hinausgehoben über die Gipfel der Runde. Doch boshafte Dunstschleier bringen uns um den Genuss einer reinen Aussicht. Wilde, unkonturierte Wolkenfetzen reissen sich aus den trägen Nebelmassen los, die jenseits des Schönbühlgletschers Dent d' Hérens und Matterhorn fast völlig einhüllen, und jagen in tollem Rennen unserem Standpunkt zu.

Ein kurzer Blick huscht nochmal über die Wand hinab, dann geht es über den unschwierigen Südgrat hinunter, der Wandfluhlücke zu, während uns kalte Flocken ins Gesicht stürmen. In der Westflanke des Grates findet Franz vollwertigen Ersatz für seinen abgestürzten Pickel. Von der Lücke führt ostwärts eine zirka 600 m hohe « Dreckflanke », die unangenehm an die Haslerrippe am Aletschhorn erinnert, zum Schönbühlgletscher hinunter. Im Schneetreiben hatschen wir müde auf ihm in Richtung Col de Zinal. Eine unfreundliche, triefend nasse Wand mühen wir uns hinauf und stehen abends 7 Uhr auf dem Col ( 3500 m ). Vom Col Durand herüber faucht wütender Wind, der nasse Schneewehen vor sich hertreibt. Von der weiteren Umgebung ist nichts zu sehen. Sie ist untergetaucht in Flockenwirbel und Nebel. Vor uns senkt sich mit 50° Neigung eine Eisflanke ab zum 240 m tiefer liegenden Durandgletscher. Eisscheue Wanderer können die Felsen links unter dem Ostgrat der Dent Blanche benützen. Wir zwei wählten das Eis, weil es da schneller geht. Womit wir recht haben. Es geht furchtbar schnell! Noch keine zwei Seillängen sind wir in dem mit einer leichten Firnschicht überzogenen Hang, da höre ich über mir ein gellendes « Obacht»Der Körper des Freundes flitzt schon an mir vorbei, und bevor mein Pickel das Eis trifft, reisst mich das Seil hinaus in die steile Fläche. Mit der Kraft der Verzweiflung versuche ich sofort, dem Sturz entgegenzuwirken. Vergeblich! Es gelingt mir nur, meinen Körper in Rückenlage zu bringen. Mit rasender Geschwindigkeit saugt uns die grausige Tiefe ein. Stechender Schmerz bohrt im linken Knöchel — ein toller Wirbel löst die Rückenlage ab. Plötzlich ist der Sturz ohne Reibung, ohne Aufschlagen, ohne Härteder BergschrundKommen wir drüber? Oder schiessen wir schon zwischen seinen glasigen Wänden ins Bosenlose? Sekundenlang dauert es, und erst jetzt wird mir der tödliche Ernst unserer Lage bewusst — feige schliesse ich die Augen, die ohnehin nichts sehen, um sie kurz vor dem Aufschlag wieder zu öffnen. Weit über den hohen Schrund hat es uns hinausgeschleudert in den tiefen, weichen Schnee, der in Form einer Lawine uns noch 50 m weiterschleppt bis zum flachen Gletscher. Hier stehen die Schneewogen still, und ich wühle mich aus der quetschenden Masse. Franz liegt obenauf und ist gesund, trotzdem er die Höllenfahrt fast ohne Bewusstsein erlebte. Mir war während des ganzen Sturzes die klare Geisteskraft keinen Augenblick verloren gegangen.

Von Anfang an war ich bemüht, die Gefahr abzuwenden und verschwendete keinen einzigen Gedanken an Angstgefühle, an das vergangene Leben oder sonstige sentimentale Gespinste.

Das Erste ist, dass ich meinen Fuss untersuche, und ich springe zu diesem Zweck, trotz aller Schmerzen, wie verrückt im Kreise durch den tiefen Schnee, während der brausende Wind durch das mit Schneeklumpen verpappte Haar kämmt. Ist mein Fuss wirklich noch ganz? Ich glaube es und brülle das freudig in die aufgewühlte Natur, die sich nun in Gestalt eines Hochgewitters austobt.

Unsere müden Körper dem Sturm entgegengelehnt, stapfen wir über den heimtückischen Gletscher in die wachsende Dämmerung. Anfänglich bin ich es, der unfreiwillig Spalten aufsucht, dann ist es Franz, der bis über den Kopf in einer solchen verschwindet.

Tiefe Nacht ist es, als wir südlich unter den Felsen des Roc Noir über den hinterlistigen Firn tappen. Die häufigen Blitze, die durch das stürmische Dunkel zucken, sind unsere einzige Beleuchtung, denn Lampe und Streichhölzer sind unbrauchbar geworden. Endlich sehen wir das Licht von Mountet, und der Wind trägt unseren Ruf nach Licht hinüber zu ihm. Bald steigen drei glühende Punkte herab zum stockfinsteren Gletscher, zwei kommen auf unsere Stimmen zu, freudige Rufe begegnen sich, und dann liegen uns zwei treue Gefährten in den Armen.

Droben vor der Türe erwartet uns der gute, alte Vianin. Wortlos und herzlich drückt er uns die Hände. Es ist halb 11 Uhr nachts, als wir nach 45stündiger Abwesenheit, noch bewaffnet mit Steigeisen und Seil, über die Schwelle der Hütte treten, aus der uns herrlicher Duft einer werdenden Suppe warm und freundschaftlich entgegenkommt.Als sich dann anderntags die Berge aus bleifarbenen Wolkenballen schälten, da waren sie bis tief herab eingehüllt in einen dicken, blendendweissen Mantel. Wir hatten viel, viel Glück gehabt.