Die Weisse Kordillere und die Katastrophe vom Huascáran 1962

VON W. RÜEGG, LIMA ( PERU )

Mit 3 Bildern ( 129-131 ) und 2 Karten Zu den schönsten Bergen der Erde gehört unzweifelhaft die majestätische Gipfelfront der Weissen Kordillere Perus, wo sich vor kurzem eine Tragödie zugetragen hat, deren ungewöhnliche Auswirkung das ganze Land mit Schrecken, Not und Trauer erfüllte und auch die weitere Welt in Spannung hielt.

Die Cordillera Blanca ist eine 170 km lange, schartige Gebirgskette hinreissend herrlicher Eisgiganten, die sich im nördlichen Peru, im Departement Ancash, mit 30 Gipfeln über 6000 m hoch kühn aus der Andenbastion heraushebt. Sie bildet die ungefähr Süd-Nord verlaufende Kontinental-scheide der Wasser, die gegen Westen dem Santafluss und gegen Osten dem Maranón zufliessen, und verkörpert die in den Tropen höchste und zugleich weitest verbreitete Gletscherwelt. Dank ihrer erhabenen Pracht, imponierenden Wucht und Unnahbarkeit ist sie seit Jahren magischer Anziehungspunkt von Alpinisten, Glaziologen, Geologen und Geographen aus aller Welt. Der rührige und tüchtige « Club Andinista Cordillera Blanca », mit Sitz in Huaräz, der jedes Jahr eine wertvolle « Revista » herausgibt, ist touristischen und wissenschaftlichen Vorhaben ein entgegenkommender, verlässlicher Führer und Helfer.

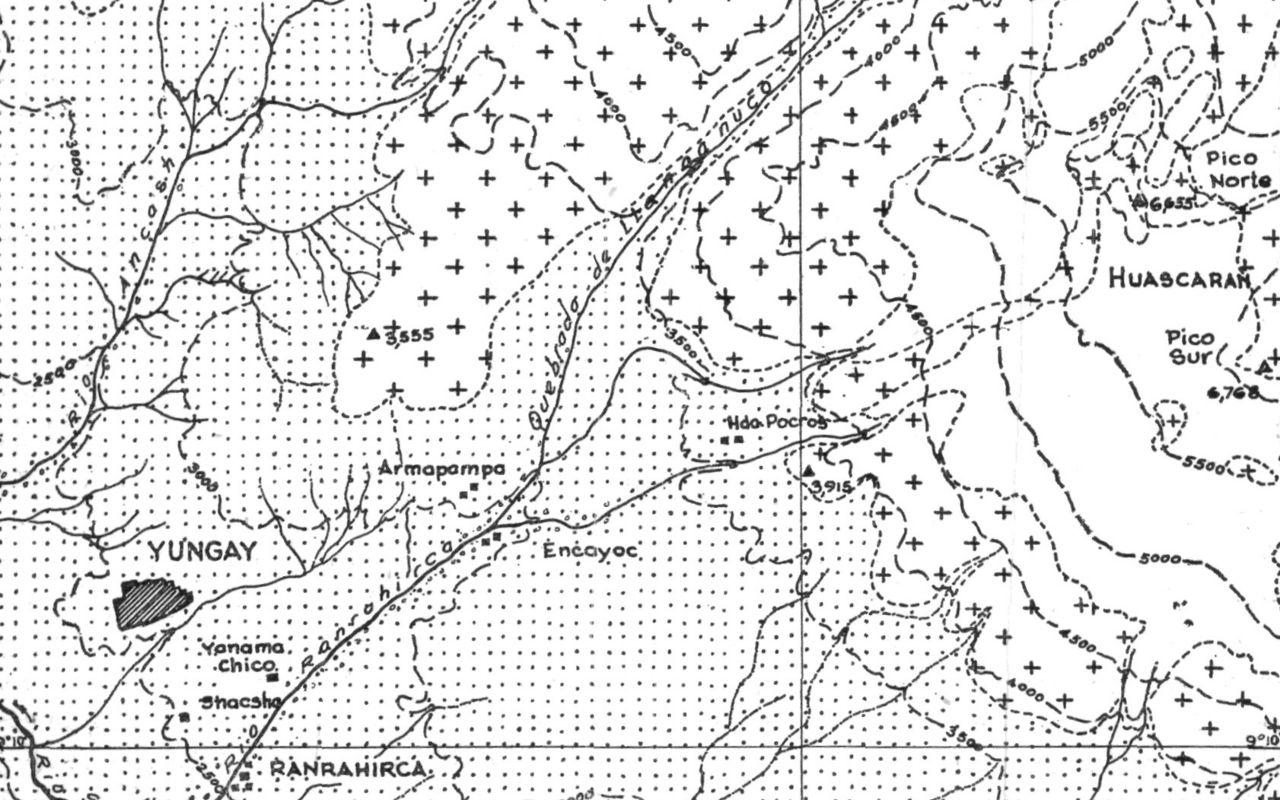

Die Cordillera Blanca besteht zu einem guten Teil aus dem Granit verwandten Gesteinen, wie Granodiorit, Quarzdiorit, Tonalit u.a. m. ( siehe Kartenausschnitt 1:100 000 ), die zufolge ihrer etwas unterschiedlichen Zusammensetzung und Aufeinanderfolge ihrer zeitlichen Einquartierung abweichend geformte, mächtige Tiefengesteinskörper, also richtige Batholite darstellen. Sie sind in meistens marine Serien von Sandsteinen, Tonschiefer und Kalken unterkretazischen Alters ein- gedrungen, in denen mitunter vulkanische Breccien, Injektionsgänge und Lager auftreten. Bemerkenswerte Verbreitung besitzen in einzelnen Gegenden jüngere Erguss- und Auswurfprodukte, speziell Aschen, Tuffe und Agglomerate, die vorgenannten Abfolgen diskordant auflagern. Das ziemlich einfach gebaute Gebirge zeigt gelegentlich nach Osten überkippten Faltenwurf, der in k. X.. Ä. .i....

: ': :::: :: :::: :.vc:: « ' ..A .»w m li-^^l RfZtMre BEDECKUNG 1 .] f« Ü//O SCHNEEI GG4VODI0RIT, « fe- KATASTROPHENGEBIET NACH KARTE " CORDILLERA BLANCA*, 1: 100,000 VON PH. BORCHERS UND H-KINZL einer frühtertiären Hauptfaltung zustande kam. Diesem Ereignis folgte der Einschub vorerwähnter granitischer Plutone, die vielfach, obschon sie in die allgemeine Strukturachse der antiklinalen Anlagen zu liegen kamen, das Falten streichen der Wirtgesteine leicht anschneiden oder kreuzen. Durch ihre Einwanderung und deswegen bedingten vorwiegend thermalen Metamorphismus haben die Sedimente auf grössere Abstände hin grundlegende Veränderungen erlitten.

Das über 3500 m gelegene Relief haben hingegen jüngere Hebungen und zur Hauptsache die pleistozäne Wurm-Vergletscherung geschaffen; ob jedoch gewisse Ablagerungen als Kennmarken noch früherer Vereisungen zu gelten haben, bleibt vorläufig umstritten. Jedenfalls sind die Moränensysteme der postglazialen Rückzugsphasen ziemlich gut bekannt und scheinen chronologisch denjenigen der Alpen zu entsprechen. In den tief eingesenkten, U-förmigen Wasserläufen mit ihren jäh abgeschliffenen Talwänden sind die Eiszeitgletscher verschwunden und die Talwege grossenteils ausgeräumt, dieweil die Aufwärtsverlegung der Schneegrenze noch anhält und heute nahezu bei 5000 m liegt. Zufolge dieser Entwicklung und der sich weiter durchsetzenden Entgletscherung haben sich in den Hochtälern zwischen den Endmoränen und zurückweichenden Gletscherzungen zahlreiche Seen oder « Lagunas » gebildet. Nach genauer Inventarisierung existieren im Bereich der Weissen Kordillere 230 Lagunen, von denen 162 dem Pazifik zugekehrten Einzugsgebiet des Santaflusses angehören.

Diese traumhaften, stehenden Gewässer, deren Zahl durch Abschmelzen und Rückbildung der Eiszungen dauernd wächst, sind entweder noch mit dem Gletscher verbunden oder haben ihren direkten Kontakt mit ihm längst verloren. Die sie absperrenden Dämme sind oft nicht anstehender Fels, sondern bestehen je nachdem aus durchlässigem, ungenügend kompaktem Moränenmaterial - bei der Abwanderung hinterlassene Stirnmoränenstadien -, oder aus seitlich vorstossendem Ge-kriech und Schuttfächer. Sowohl wegen der Art ihrer Entstehung, Baumaterialien und Böschung bedeuten diese Stauriegel, zusammen mit den sehr beträchtlichen, dahinter blockierten Wassermengen, besonders angesichts ihrer äusserst mobilen Lage inmitten eines physikalisch-dynamisch ständig durchbewegten Milieus, eine für die betreffenden Talschaften unablässige, furchtbare Gefahr. Und in der Tat, durch Überlaufen und Erosion des Wehrscheitels, Dammausbröckeln, plötzlichen Dammbruch und schlagartige Entleerung solcher Lagunen haben sich allein in den letzten zwei Jahrzehnten mehrere für Menschen, Vieh und Kulturland verhängnisvolle Unglücksepisoden abgespielt, wobei grössere Ortschaften, einschliesslich der Bevölkerung, zur Hälfte begraben wurden; ich erinnere bloss an die Teilzerstörung von Huarâz 1941, Chavin 1945, und Betriebsanlagen von Huallanca 1950.

Von etwas anderer Natur und in seinen Konsequenzen entsetzlicher verlief das jüngste Bergunglück vom Huascarän-Ranrahirca. Der Schauplatz ist derselbe, das Santatal, das einzige grosse Längstal Perus, das zum pazifischen Ozean durchbricht. Eingefasst von der himmelragenden Weissen Kordillere im Osten und der schneefreien, niedrigeren Schwarzen Kordillere im Westen, wird es der Grossartigkeit seiner Landschaft angemessen auch die « Peruanische Schweiz » genannt. Zu diesem lieblichen Tal gehört als Wahrzeichen der Huascarân, mit 6768 m der höchste Riese im Inkaland, und der Distrikt Ranrahirca, der auf seiner unteren Berglehne verankert 45 km flussabwärts vom Hauptort Huarâz entfernt hegt.

Was ist hier nun geschehen?

Am 10. Januar 1962 hat eine Eis-, Schnee- und Felslawine in rasendem Lauf ein Dutzend Dörfer und kleinere Siedlungen geschleift und verschüttet, so Puyucucho, Encayoc, Armapampa, Yanama Chico, Shacsha, Ranrahirca und einige mehr. Gleiches Schicksal ereilten Tausende ihrer Bewohner, die fast gesamthaft auf der Stelle verschwunden sind. Eine Naturkatastrophe gigantischer Proportionen hat hier traurige Geschichte gemacht, deren Vorgänge wie folgt verlaufen sind:

Am Abend des erwähnten Tages, kurz nach 18 Uhr, lösten sich unter explosionsartigem Geknatter in über 6000 m Höhe enorme Eiswände, vereiste Wächten und Balkone, Firn- und Schneebretter, zusammen mit mächtigen, tief sich abspaltenden Felspfeilern aus der Westwand des in gleicher Richtung übergewölbten granodioritischen Aufbaus des Huascaran-Nordgipfels, und stürzten beinahe senkrecht siebenhundert Meter auf den darunterliegenden Gletscherkessel. Von hier sauste die Lawinenmasse, deren Anfangsvolumen auf 2 J4 bis 3 Millionen Kubikmeter errechnet wurde, dem Gletscher entlang, über seine Gefällstufen hinweg, und jagte dann dem Ende der sich nach Südwesten vorgreifenden Gletscherzunge zu, die überfahren, aber nicht zerrissen wurde. Immer weiter, in rasender Fahrt, bog die nun schon zu einem zuckenden Strom gewandelte Lawine in die Quebrada Pumahain ein, wuchtete, ungeheure Blöcke und schuttvernarbte Gehängestreifen mitschleppend, über Vorsprünge und kleine Abgründe, flitzte in das Ende der Quebrada Llanganuca und offene Ranrahircatal, räumte als eine 10 bis 15 Meter hoch sich aufbäumende Mauer den Talweg aus, bohrte sich in Moränenwälle und Schuttzüge und überbordete, hier und dort einstürmend oder schliesslich weit ausholend, auf mehr als 2 km Front seine Ufer. Überall auf seinem dramatischen Galopp preschte das breiige Gewühl von Eis, Fels, Geschiebe, Lehm und Erde polternd oder dumpf tosend blitzartig in die Ortschaften ein, zermalmte, verschluckte und bedeckte sie, schlug noch über dem stattlichen Vorort Ranrahirca zusammen, das auch noch bis auf einen Rest 3 bis 15 m tief zugeschüttet und eingewalzt wurde, um zuletzt als riesiger Schlammstrom seine grausige Fracht wie mit einem von Zyklopen geführten Riesenbesen in den Santafluss zu fegen. Die im Tal abgeladene und zum kleineren Teil von hier weiter verfrachtete Masse war auf über 11 Millionen Kubikmeter angestiegen. An Grösse kam sie etwa dem Eimer Bergsturz im Glarnerland gleich. Eine sehr erhebliche Menge von Gestein und Schutt ist ausserdem schon auf dem Gletscher und dann unterwegs zurückgeblieben.

Es war ein glückliches Geschick, dass sich der Lawinenflut die Hügelberge Airä und Alma ( siehe Skizzenbeilage ) entgegenstellten, wodurch der schöne Flecken Yungay und weitere Tausende von Menschenleben vor dem sicheren Untergang verschont blieben. Eine Vorstellung von der Stärke des daherjagenden Schlammstromes, des gewaltigen Luftdruckes und orkanartig erzeugten Windes vermittelten Gruppen von Eukalyptusbäumen, die wie Halme geknickt ausserhalb der Strombahn lagen, und ganze Haine und Einzelindividuen von Polylepsisarten ( span. « Quenua », knorrige, bis 4900 m hinauf vorkommende, höchstwachsende Bäume der Erde ), die zerzaust, vollständig entblättert und entrindet, abseits vom Murgang wachsend, angetroffen wurden.

Die von der Sturzmasse zwischen der Abrissnische in der Huascarânwand und im Ablagerungsgebiet im Haupttalboden aufgewendete Durchlaufzeit entsprach zehn Minuten, was einer mittleren Geschwindigkeit von 110 Stundenkilometern gleichkommt. Diese wird im oberen Laufsektor allerdings weit grösser gewesen sein, was besagt, dass in den hochgelegenen Gehöften und Weilern das Verhängnis nur 2 Minuten auf sich warten liess, womit es sehr fraglich erscheint, ob ein rechtzeitiger, rettender Alarm überhaupt möglich gewesen wäre. Nach genauen Feststellungen kostete das Drama mehr als 4000 Todesopfer. Überlebende gab es sehr wenige, Verletzte so gut wie keine.Von einigen Dörfern, weitverzweigten Familien und ganzen Sippen sollen alle umgekommen sein. Wo man hinsieht, ist das bekannte geographische Kartenbild ausgelöscht; überall herrschen Totalzerstörung, erschütternde Trostlosigkeit, in die sich der Geruch der in Verwesung übergegangenen Leichen mischt.

Inzwischen aber wälzte der auf mehr als ein Dutzend Meter aufgestaute Rio Santa seine dicktrübe Flut und sehr viele Tote, überall Verwüstung und Verkehrsunterbrüche anrichtend, dem 170 km entfernten Meer zu. In der Folge sind schrecklich verstümmelte menschliche Körper und einzelne Körperteile in grosser Zahl dem Fluss entlang und an der Küste gestrandet und geborgen worden.

Weil es sich bei diesem Unglück nicht um einen Lagunenausbruch handelt, drängt sich die Frage nach dessen Ursache auf, und den Gründen, warum sich vernichtende Naturereignisse scheinbar vorzugsweise in der Cordillera Blanca zutragen. Wie die geologischen Verhältnisse dartun, wurzelt das Gebirge fest verankert in der Mutter Erde, und nur dann und wieder durchläuft ein Zittern seinen steinernen Leib oder kracht es in dessen eisstarrendem Dach. Rutsche und Stürze haben sich - jedoch in prähistorischer wie historischer Zeit sogar öfters in der Weissen Kordillere ereignet, und es sind in ihr alle Voraussetzungen erfüllt und noch im Entstehen begriffen, unter denen sich auch später solche auslösen können und müssen. Jede Feldbegehung zeigt deutlich die Gefahren auf, denen sowohl Siedlungen als auch die Bewohner ausgesetzt sind, speziell in den Tälern, besonders an deren Einmündungen ins Haupttal, und wo die Gebäulichkeiten auf Gehänge- und Schwemmkegeln oder Moränen aufsitzen.

Schon vor mehr als 20 Jahren erkannte der damalige Direktor des Geologischen Instituts, Prof. J. A. Broggi, dass die Bildung der Lagunen, vielerlei Umformungen im periglazialen Raum und eine Grosszahl der Bergtragödien bloss Folgen der « Desglaciación », der Gletscherrückbildung sind, und erhob den Mahnfinger. Die prächtigen Arbeiten von Hans Kinzl, Arnold Heim, V. Oppenheim, G. Egeler und Tom de Booy, Jaime Fernandez Concha, All de Zsepessy ( der sein junges Leben diesen Bergen opferte ), Peter Fricker, Rudi Schatz u.a. m. erhärteten diese Erkenntnisse und legten mit den von Ing. Broggi begonnenen Messungen den Grundstock zu ernsten glaziologischen Studien. Es erfolgte endlich die Schaffung der « Comisión de las Lagunas de la Cordillera Blanca », die unter der umsichtigen Leitung von Ing. Paul Boner und der vortrefflichen Mitarbeit von Ing. Jaime Fernandez Concha vorzügliche Arbeit leistete. Sie hat feld- und photogeologische Untersuchungen angestellt, eine Bestandesaufnahme und Klassifikation aller Lagunen und gefährdeten Täler, Siedlungen usw. vorgenommen, erste Entwässerungen gefährlicher Lagunen eingeleitet und einen ständigen Inspektions- und Signaldienst geschaffen. Ihr Fortbestand wurde dann von der Regierung unbegründet als « abgebrochen » erklärt!

Ungeachtet der sehr erfreulichen Resultate der zuvor genannten Kommission darf nicht vergessen werden, dass es Naturphänomene exogener und endogener Art gibt, die der Mensch nicht zu dominieren, nur vorauszusagen oder vorauszuspüren vermag, Sonderfälle, die einzeln oder kombiniert einen gewichtigen oder entscheidenden Einfluss auf Vorbereitung und Start einer Katastrophe haben können. So ist zu bedenken, dass die Weisse Kordillere, wie die Anden überhaupt, sehr junge Faltengebirge mit noch nicht abgeschlossener struktureller Entwicklung und daher in fortdauernder seismischer Unruhe sind, die sich durch zahlreiche, oft destruktive Erdbeben und Massenbewegungen bekundet. Ausserdem liegt die hier besprochene Kordillere im Tropengürtel, kontrastiert durch die schroffe Wildheit ihrer Formen, zeigt abgründig eingeschnittene Täler mit nach unten konvexen Halden und Steilwänden nach oben und wird von starken Niederschlägen, Schmelzwasser und Erdstössen getroffen, wodurch Schutt und Verwitterungsdecken, Eispanzer und der nackte Fels unglaublich leicht bersten, ins Gleiten und Stürzen geraten. Mitvergesellschaftet und schwer ins Gewicht fallen ausserdem die durch die Entgletscherung in Ablauf gesetzten Vorgänge und Veränderungen, wie wir sie kennenlernten.

Diese Summe von Typenfällen und Umständen ist es, die einzeln und verkettet für Land und Leute eine dauernde kollektive Gefahr bedeuten, gegen die es keine Schutzbauten gibt, die technisch kein abgerundetes Problem darstellen, die wegen der Grösse, Höhe und sonstigen Charakteristik der Region sich kaum gesamthaft erfassen lassen. Die Wahl einer neuen, aus geschulten Fachleuten zusammengestellten Behörde oder Institution ist daher dringend und unumgänglich. Nach meinem Dafürhalten sollte es sogar möglich sein, eine internationale Studien- und Aufsichtskommission mit genügend eigenen Mitteln zu bestellen, um so Peru eine verfeinerte, vor allem zweckdienliche Hilfe in seinen Bergproblemen zu bieten, wobei es zugleich gelingen würde, junge peruanische Spezialisten heranzubilden. Eine solche Kommission kann aber nur dann Aussicht auf Dauererfolg haben, wenn sie auf lange Sicht gestellt ist, bedeutet doch die Lösung dieser gewaltigen Aufgabe ein Unternehmen vom Ausmass einer Generationenarbeit. In einem Lande wie Peru werden jedoch gelegentliche Naturkatastrophen auch trotzdem nicht ausbleiben, weil sie unkontrollierbar, d.h. technisch nicht zu bewältigen sind. Gleichwohl wird man ihnen durch rechtzeitiges Erkennen und wirksame Vorkehren zu begegnen und auszuweichen wissen, wodurch die Menschen beschirmt und materielle Verluste weitgehend eingespart werden.

Wichtigste Literatur:

Borchers, Ph., 1935, Die Weisse Kordillere. Berlin.

Broggi, J.A., 1943, La Desglaciación actual de los Andes del Peru. Bol. Soc. Geol. Peru, T. 14-15, pp. 59-90, Lima. Egeler, C. G.. und de Booy, Tom, 1954, De geologisch-alpinistische Exploratie in de Cordillera Blanca, Peru. Kon. Ned. Aard. Gen ., deel LXXI, no. I, pp.47-61.

- 1956, Geology and Petrology of part of the Southern Cordillera Blanca, Peru. Verh. Koningl. Ned. Geol. Mijnb. Gen., Geol. Ser ., deel 17, pp. 1-86.

Fernandez Concha, Jaime, 1957, El problema de las lagunas de la Cordillera Blanca. Bol. Soc. Geol. Peru, T. 32, Parte II, pp. 87-96, Lima.

Fricker, Peter, Schatz und andere, 1960, Anden-Expedition 1959. Die Alpen, 1. Quartal, pp. 1-80, Schweizer Alpenclub.

Heim, Arnold, 1948/1957, Wunderland Peru. Verlag Hans Huber, Bern und Stuttgart, 301 p., 42 Zeichn. 270 Photogr., 12 Färbt., 1 Karte.

- 1951, On the glaciation of South America as related to Tectonics; Observations 1939-1947. Eclog. Geol. Helv. vol.44, n° 1, pp. 171-182, Basel.

Kinzl, Hans, 1940, Los glaciares de la Cordillera Blanca. Rev. Ciencias, no.432, Ano XLIII, pp.417-440, Lima.

- 1949, Die Vergletscherung in der Südhälfte der Cordillera Blanca ( Peru ). Zeitschr. Gletscherk. u. Glazialgeol., Bd. I, Heft 1, pp. 1-28, Innsbruck.

Kinzl, Hans, und Schneider, Erwin, 1950, Cordillera Blanca ( Peru ). Universitätsverlag Wagner, Innsbruck, pp. 1-47, 119 Photogr., 1 Karte. Text deutsch, englisch u. spanisch.

Oppenheim, Viktor, 1946, Sobre las Lagunas de Huaraz.B.ol. Soc. Geol. Peru, T. XIX, pp. 68-79, Lima. Revista Peruana de Andinismo, 1951-1961, Bol. Oficial del Club Andinista Cordillera Blanca, Bol. Nos. 1-5; Dir.

Edit. César Morales Arnao, Huaraz, Peru.

Karten:

Cordillera Blanca, 1: 100 000, in 2 Blättern, Nordhälfte 1935, Südhälfte 1949. Aufgenommen durch die Andenexpedi-tionen des Österreichischen Alpenvereins in den Jahren 1932,1936 und 1939, von Ph. Borchers, H. Kinzl, K. Heckler, E. Schneider u.a. m. ( Beste und schönste für Lateinamerika existierende stereophotogrammetrische Kartenaufnahmen. Es gibt beide Karten auch in einem Blatt, 1: 200 000. )

Oberalpstock im Frühling

VON WOLFGANG SCHWAB In vielen Kehren windet sich die weiss schimmernde Strasse von Amsteg ins Maderanertal hinauf. Überall jauchzt der Frühling. In saftgrünen Wiesen leuchten lange Streifen gelber Blumen. Bäume voll weisser Blüten stehen unter tiefblauem Himmel, und berauschend zarter Duft durchwebt die Landschaft. Noch lastet über der Strasse der Leib einer mächtigen Lawine, die nur langsam zerfällt. Über dunkelgrünem Bergwald ob Bristen glänzt im Schneebrokat ein dreiklotziger Gipfel, der Oberalpstock.

Ins Etzlital.

In seiner obersten Mulde tauchen die Dächer der Alphütten von Culma aus dem Schnee; hier legen wir die Ski an. Am Abend strahlt uns aus schlichter Holzhütte Licht entgegen, und bald begrüssen wir den Hüttenwart der Etzlihütte.

Frühmorgens 3 Uhr.

Schwer weicht die Nacht der Dämmerung. Eine Stunde später steigen wir ostwärts durch das gemuldete Tal und stehen um 5 Uhr auf dem Krüzlipass. Hier schauen wir den Oberalpstock wieder. Jetzt, im nachtdämmernden Tag, wuchtet er dunkel und fast abweisend auf. Die Ski über dem Rucksack, steigen wir ins schmale Val Strim hinab. Schüchternes Licht tastet sich in die fahle Dämmerung. Jetzt bricht ein Heer von Strahlen herein, und goldbraun leuchtet nun der Oberalpstock. Rasch queren wir die Talsohle des Val Strim, kanten jenseits den Harschhang hinauf. Allmählich legt er sich zurück, und zum Schluss zieht sich unsere Spur zu einem Felshocker, der in einer Scharte am Südgrat Wache hält. Hier schauen wir plötzlich die weite und weisse Pracht des Brunnigletschers, der sich an den Gipfelbau des Oberalpstocks schmiegt. Um 10 Uhr stehen wir am Gipfel ( 3300 m ).

Im Osten dominiert das mächtige Massiv des Tödi; ringsum erscheinen, fast nur wie Trabanten, die Urner und Glarner Berge. Westwärts verdecken Föhnwolken die Sicht.

Wieder am Höckerfels der Scharte, beginnen wir die lange Abfahrt, auf die wir uns schon beim Aufstieg gefreut hatten. Ein Stemmchristiania folgte auf den andern, und manche Schussfahrt ward dazwischen eingestreut; im untersten Teil kommt der Telemark zu seinem Recht. Nicht satt werden wir im Abfahrtsfieber! Wieder auf dem Krüzlipass, träumen wir lange an der Sonne und fahren am Nachmittag im Hui zur Etzlihütte ab.

Es ist 4 Uhr morgens.

Ins Wicheltal ziehen wir jetzt, zum Skiberg der Etzlihütte. Prachtvolle weisse Hänge, durch Mulden verbunden, liegen übereinander und sinken unter uns zur Tiefe. Oben in der Gratlücke zwischen Piz Ner und Piz Giuf versorgen wir die Bretter und stehen bald darauf am Gipfel des Giuf ( 3098 m ). Hier ist nun die Schau gen Westen frei. Wie ein grosser Dreikant aus Zucker erscheint der Bristenstock; starr und zackig ragt der Sonnigwichel im Winterkleid. Am Grat legen wir die Ski wieder an, gleiten lautlos und rastlos zur Tiefe. Und bald liegt das ganze Erlebnis hinter uns.

Noch fahren wir bis zum Etzliboden ab, wandern dann talaus. Neben Lawinenresten sind knorrige Stämme geschichtet. In den Frühlingssonnentag klingen die Glöcklein sich tummelnder Herden.

Dreimal La Meije

VON WALTER GROSSENBACHER, LANGENTHAL Christian ist ein Grindelwaldner Dickschädel in Quadratur, weil er dazu noch im Oberaargau wohnt. Sintemal er sich schon nahe dem Eintritt in den Club der AHV-Rentner befindet, hat seine fixe Idee, die Traversierung der Meije als Clubtour aufs Programm zu setzen, bedrohliche Formen angenommen Immerhin ersieht man hieraus, dass er dem antiquierten und im Verschwinden begriffenen Stamm der Bergsteiger angehört, bei denen Bergsteigen eine Geistesbetätigung ist. Wunderknaben, die per Velo an den Fuss einer unerstiegenen Wand radeln und mit Feuerwehrseil und abgetragenen Skischuhen, dafür aber mit mangelnder Bergerfahrung so nebenbei eine Erstbesteigung machen, schätzt er nicht sehr. Auch andere Berghelden, die mit viel Eisen und Material den Berg « besiegen », findet er leicht sonderbar. Mit andern Worten, unserm lieben Christian fehlt einfach das Verständnis für die Richtigkeit des modernen Materialismus, der auch im Alpinismus grassiert, und es ist ihm ( und vielleicht uns Alten allen ) nicht zu helfen, wenn er glaubt, der Mensch habe auch einen göttlichen Geist, zu dessen Betätigung allein wir in die Berge steigen.

Das Dauphiné, in welchem sich « La Meije » befindet, ist wohl eines der letzten Wunderländer, wo Wodan und seine Raben herrschen und die Nibelungen ihren Schatz verbergen. Während in Hochsavoyen die Berge und Nadeln um Chamonix in ihrer Erhabenheit als Thron der Götter uns hinaufziehen, ist das Dauphiné voll bedrückender Geheimnisse. Seine Granitnadeln und Eiswände frösteln uns bis ins tiefste Herz. Die Täler sind schmal und lang, so dass sich nur Einbahnstrassen in ihre Lehnen fügen. Und merkwürdig: Die « Segnungen » der Zivilisation haben vor diesem Wunderland haltgemacht: Vergeblich sucht man nach Liften und Kraftwerken in diesen verwunschenen Tälern. Obschon Nationalparkgebiet, sieht man wenig Wild und im Vergleich zu unsern feuchten Alpenmatten wenig Varietät in der Flora, dafür satte Farben, die mit dem südlichen Blau des Himmels und dem dunklen Ton der Granitbastionen aufs eindrücklichste kontrastieren. Die Gletscher haben noch weite, wohlgeformte Zungen, und die überall von den Felsen sich stürzenden Wasser sind frei und ohne technische Fassung. Zur Zeit der Römer war das Land durch die Germanen besiedelt ( deshalb wahrscheinlich das uns heimelige Wort: Meije, dessen etymologische Herkunft allerdings umstritten ist ) und kam erst 1356 in Berührung mit Frankreich, weil der französische König mit dem Dauphiné belehnt wurde. Im 15. Jahrhundert ging dann der Zusammenhang mit dem Deutschen Reiche verloren. Aus den Erklärungen eines Kollegen in Grenoble, der mir mit echt französischem Charme den Palais de Justice in Grenoble zeigte, entnahm ich, dass das Dauphiné das Schicksal der Schweiz genommen hätte, wenn es nicht Frankreich gelungen wäre, die ähnlich uns mit Unabhängigkeitswillen beseelten Dauphinois mit einer separaten Behandlung zu ködern und zu befrieden. Das Land fiel als Apanage an den Dauphin ( Königssohn ), und dieser, der seine Pappenheimer kannte, verstand es dann immer und immer wieder, durch Zugetändnisse von Freiheiten und Sonderrechten und durch persönliche Kontaktnahme das Land der Krone und damit Frankreich zu erhalten.

Aber nun genug des Vorgeplänkels: Im August 1958 traf eine ansehnliche Gruppe unserer Sektion mit unserem Christian in La Bérarde ein. Nachdem wir uns an den Shorts der zahlreichen Zeltbewohner sattgesehen hatten, stiegen wir ins Temple d' Ecrins, bestiegen den Pic Coolidge, den Fifre und traversierten die Barre des Ecrins über die Südwand. Es ist hier nicht der Ort, über diese Touren zu berichten, angesichts der Beschränkung des Themas; aber, lieber SAC-Kamerad: hüte dich vor der Traversierung der Barre des Ecrins, diesem einzigen Viertausender des Dauphiné: Dort muss heute noch der böse Nibelungenzwerg Alberich sein Unwesen treiben: Obschon ohne grosse Schwierigkeiten, steht man in der Wand seine vier Stunden unter dräuenden Gletscherabbrüchen und Steinschlaglehnen. Und wenn man dann auf dem Abstieg gegen den Col des Ecrins glaubt, den Böswilligkeiten des Alberich entronnen zu sein, dann besteht der Weg zuerst in einer glatten Felswand mit Drahtseil ( immer nett, die aufgerissenen, abstehenden und verrosteten Einzeldrähte ) und dann im Gang über den - o Ironie des Wortes - Glacier de Bonne-Pierre. Mein Ver-barium reicht nicht aus, diesen Gang zu beschreiben. Ich war derart erbost über die Nadelstiche, die mir dieser Gletscher versetzte, dass ich mich vorerst auf dem Moränenweg längere Zeit beruhigen musste, bevor ich in La Bérarde nach fast 18stündiger Tour einmarschieren konnte.

Nach dieser Tour erklärte der unter uns weilende oberste Pferdeherr der Schweiz: « Es ist schönes Wetter, auf in die Meije! » Für einen Hüttentippel fand ich den Tag zu schön, liess es mir noch einige Stunden in La Bérarde gut sein und machte mich schliesslich allein ins Val Etançons. Ein angenehmer Weg führt in dieses sanft ansteigende Tal. Die Cabane de Châtelleret stand damals gerade im Bau, und so wanderte ich denn gemütlich meine vier Stunden fürbass. Auf dem Moränen- weg am Ende des Tals überholte mich ein Einbeiniger auf Krücken, der mit Hilfe seiner Holzbeine in den Steinen ein Tempo anschlug, dem ich nicht zu folgen vermochte. Im Schnee und Eis konnte ich allerdings wieder aufholen, weil die Krücken im Schnee versanken und die « Gümpe » deshalb kleiner wurden. Auf meine Frage, wo denn nun eigentlich die gesuchte Cabane de Promontoire sei, zeigte der Einbeinige, ein Österreicher, in die Luft: Richtig: direkt über mir auf einem Wandpfeiler der Meije klebt, mehr oder weniger an Seilen aufgehängt, so ein braunes Hüttchen. Ich muss ziemlich mit echt eidgenössischer Dämlichkeit dreingeschaut haben, denn der Einbeinige fragt mich mitleidig: « Kann ich Ihnen beim Klettern helfen ?» Im Nu hatte der Österreicher seine zusammenlegbaren Stelzen in den Rucksack verpackt, und bevor ich überhaupt richtig antworten konnte, war er in den Felsen mit affenartiger Behendigkeit verschwunden. Nun kommen auch für mich wieder die mir nun schon sattsam bekannten Dauphine-Granitwände mit rostigen Drahtseilen; aber dank Stalldranges schwingt sich schliesslich auch mein Embonpoint hinauf, wobei ich das Pech habe, die Route zu verfehlen und in die Schusslinie der Toilette zu kommen. Nun, an solchen Bombardierungen ist noch keiner gestorben, und so erreiche denn auch ich, ausser Atem, zum erstenmal in meinem Leben wohl eine der berühmtesten Berghütten der Alpen, die Cabane de Promontoire ( 3150 m ).

Die Franzosen verstehen sich in malerischer Ordnung ihrer Dinge: Der Jugendstilherd ist hübsch rot ( auf deutsch: verrostet ) und platschvoll der entbehrlichen Dinge männlichen und weiblichen Daseins. Und wie wir - blutige Anfänger französischer Hüttenromantik - den Herd anzünden wollen, ist die Hütte innert fünf Minuten leer, und in Gedanken hören wir unten in La Bérarde das Feuerhorn schellen. Alle Pfannen, Teller und Tassen sind, lediglich zur Vertiefung der Romantik, fingerdick angerostet oder mit alten Speisen verklebt. Der Boden ist ein Sammelsurium von menschlichen Abfällen, und wenn man Pech hat, schlüpft man unter eine blutverkrustete Decke. Mit andern Worten: die Hütte ist urgemütlich! Ausserhalb der Hütte geht es entweder bolzgerade hinauf oder hinunter, dazu duften die Wohlgerüche Arabiens. Woher dieser Geruch kommt, begreife ich erst, als ich in der Nacht - o Schweizer Waisenknabe - in Socken vor die Hüttentür treteDie Socken wechselte ich trotzdem nicht, weil ich nämlich keine andern bei mir hatte.

Doch nun weiter im Telegrammstil: Um 17 Uhr seilt sich unser Alleskönner Otto in die Wand ab und kocht in einer Wandnische mit dem mitgebrachten Holz unser Nachtessen. Um 18 Uhr beginnt es zu schneien, und um 19 Uhr versuchen 45 Personen in der Hütte, die für 18 Platz hat, zu schlafen. Hier käme nun eine mehrseitige Beschreibung der Körperbeschaffenheit, insbesondere der Rippen, meiner Schlafkameraden zur Rechten und zur Linken; aber die Redaktion der « Alpen » hat mir erklärt, dieser Teil gehöre in ein medizinisches Kolleg und nicht in die « Alpen ». Also zurück zum Berg: Am Morgen war alles wunderhübsch verschneit und die Meije für mehrere Tage unmöglich.

Wie unsere Vorgänger nach Marignano zogen wir missmutig über die Brèche de la Meije hinunter nach La Grave und heim zu Muttern. Übrigens, dieser Übergang ist keine Versuchsstrecke für Bergsäuglinge: Obschon wir zwei französische Bergführer haben, gibt uns der Übergang ordentlich zu beissen, und die unendliche Kletterei über diese vom Gletscher abgeschliffenen Felssporne und Rippen, ohne Weg und ohne Route, ist nicht gerade das, was man sonntags am liebsten macht.

Wohl hatte uns also die Meije abgewiesen, aber sie hatte dabei nicht mit unserem Christian gerechnet. Auf den Tag vier Jahre später, d.h. am 6. August 1962, reissen wir uns wieder an den Seilen zu der Promontoirehütte die Hände wund. Diesmal ist Franz von Bergen, der mit der Meije auf du steht, unser Pfadfinder. Wir hatten vorher zwei geruhsame Tage in der neuen feudalen Cabane de Châtelleret zugebracht, Geissen gemolken ( wenigstens Franz, nicht ich !), vom Tuckern des Dieselmotors, der die elektrische Beleuchtung ermöglicht, sich in den Schlaf buddeln lassen und als Training den Pic Nord des Cavales bestiegen. Sintemal Franz uns necken wollte und uns über die glättesten Partien hisste, war diese Kletterei ein ganz vergnügliches Stück und ähnelt in meiner Erinnerung dem Ostgrat des Salbitschijn. Zu unserer Beruhigung stellten wir fest, dass auf diesem körnigen Kristallinen die Vibrams derart gut fassen, dass man, auch an steilen Stellen, selbst ohne Griffe, sicher gehen kann, oder es sei denn, man sei sich über seinen Schwerpunkt nicht ganz einig. Diese Erfahrung gab uns das nötige Toupet für die Meije.

Die Hütte auf dem Promontoire finden wir nun schon ganz heimelig. Diesmal sind wir schon erfahrene Meije-Gänger und haben Kocher bei uns. Noch spät in der Nacht hören wir Hilferufe ob der Hütte, und Max, unser Kletterfaxe, holt in stockdunkler Nacht einige Italiener aus den schwierigen Felsen direkt oberhalb der Hütte. Morgens 3 Uhr stellt ein übereifriger Herr Lehrer aus der Schweiz fest, dass das Wetter knochentrocken und günstig sei, während wir das einschläfernde Plätschern eines heimeligen Regens hören, und so schlafen wir dann noch eins, bevor wir am grauen Morgen in den Regen und an die neuverschneite Meije herantreten. Diesmal wird es nun aber langweilig - was sollten wir nur machen, da unsere Tourenwoche erst begonnen hatte. Aus « Täubi » beschliessen wir, der Meije grundsätzlich den Rücken zu kehren und möglichst weit weg zu wandern, wo wir diesen schwierigen Gesellen nicht mehr vor Augen haben. Und so steigen wir zurück nach La Bérarde und von dort in fünf Stunden in die Cabane de Pilatte. Aber was ist denn hier los? Ganze Karawanen jungen französischen Volkes ziehen mit uns, aber mit dreifacher Geschwindigkeit, dieser Hütte zu. Wie ich diese neue « Hütte » sehe, begreife ich diesen Sturm: Diese Unterkunft ist nichts anderes als ein gut durchorganisiertes, grosszügig ausgestattetes, schön und massiv ausgebautes Grosshotel für Matratzenlager ( Art Grimselhospiz ), das wahrscheinlich für mehrere hundert Gäste Platz hat. Dies alles in einer Umgebung, wie man sie nirgends schöner finden kann: ein weisser, wenig zerklüfteter Gletscher, umrahmt von Schneebergen, abgegrenzt durch dunkle Granitwände und Nadeln. Auch hier wieder das Tuckern des Dieselmotors, der das elektrische Licht liefert.

Nun, unser Franz war schon fünfmal in dieser Hütte, und deren Hüttenwart, selber ein berühmter Führer, der Erstbesteigungen gemacht hat, strahlt übers ganze Gesicht, als er Franzens ansichtig wird. Nun, es kam, wie es kommen musste: Der « Génépi » war der beste, den wir je getrunken, und da der Hüttenwart ein herzhafter Mann ist, der wie wir etwas gegen Polizeistunde hat, so tranken wir halt immer wieder eins, bis die weniger herzhafte Gattin des Wartes unserem Treiben ein Ende setzte.

Hier machte nun unser Franz einen grossen Fehler: Er erzählte uns nämlich einen allzu guten Witz, und wie wir nun auf unserem Lager lagen, wieder angenehm eingekeilt, schüttelte bald das ganze Lager ob unserem nachgängigen, verhaltenen Lachen, bis die Reklamationen gar zu eindrücklich wurden. Nun, den Witz will ich euch nicht vorenthalten: Im Dorf war ein äusserst flotter, von sich eingenommener, schnauzbärtiger Feldweibel der Mobilisationszeit 1870/71. Zu Hause über sein grösstes Erlebnis im Kriege ausgefragt, erzählt er: Eines Tages, als er mit seiner Einheit im Jura gewesen sei, sei der General gekommen, habe sich mit ihm unterhalten, ihm die Hand auf die Achsel gelegt und gesagt: « Imdorf, lueget mir rasch zur Armee, i muess go sch... » Am Morgen ging es auf Les Bans, eine der alpinistisch dankbarsten Touren, die ein simpler Trot-toirtreter machen kann: zuerst prachtvoller Eisaufstieg mit Steigeisen, nachher ca. einstündige Kletterei über eine Wand, die wir Kalkwanzen zuerst mit Angst betraten, denn sie glänzte noch von Eis und Schnee. Aber dank Vibram und wundervollem Granit entpuppt sie sich als sichere Himmelsleiter. Die Aussicht ist überwältigend. Nur die Barre des Ecrins verdeckt uns einen Abschnitt des Himmelbogens. Wir sind nun « fast » restlos glücklich. Ja, wenn die Meije nicht wäre!

Es scheint nun doch gut Wetter eingekehrt zu sein, und so machen wir, dass wir gegen Abend wieder in La Bérarde sind. Anderntags steigen wir zum dritten Male ins Promontoire. Wir sind ja schon die alten Habitués. Am Abend produziert ein Franzose eine 5 m lange Gaskocher-Ex-plosionsflamme, und wenn wir, die wir uns bereits zur Ruhe gelegt hatten, nicht panikartig an unsere fast unmögliche Rettung gedacht hätten, hätten wir lachen müssen, denn die am Tisch sitzenden etwa sechs Bergsteiger kippen vor Schreck rücklings ab ihren Stühlen, wie Schiessbuden-figuren.

Wieder liegen wir, eng wie die Sardinen, in unserer Hütte. Am Morgen kündigt sich ein Glanztag an. Schon um 2 Uhr erheben sich mit viel Lärm und Geschnatter die ersten Kletterer, und erst jetzt begreife ich, warum das Hütteninventar im eingangs geschilderten Zustande ist: Das Anseilen muss nämlich in der Hütte geschehen; wenn der erste die senkrechten Felsen neben der Hütte erklettert, sichert der zweite unter der Hüttentür und der dritte schiebt noch rasch das gebrauchte Geschirr in eine Ecke oder deponiert es in den Felsen vor der Hütte. Da kann man natürlich nicht verlangen, dass der im Felsen Hangende wartet, bis der letzte Ordnung gemacht hat, ganz abgesehen davon, dass es am Morgen in dieser Hütte noch kein Wasser gibt.

Wir Schweizer bleiben ruhig liegen, denn unser Franz kennt die Art der französischen Kletterer. Als letzte Partie machen auch wir uns auf den Weg. Gegen 5 Uhr bin ich allein noch in der Hütte, während mein Seilkamerad Max sich bereits oberhalb der Hütte in den senkrechten Felsen bewegt wie ein Affe am Affenfelsen. Ich habe etwas Mumm im Magen, wie ich noch meine Decke zusammenlege und die Kerze lösche. Die Hütte wäre mir nun doch so heimelig, während mir der Affenfelsen gar nicht behagt, denn schliesslich bin ich nicht als Affe geboren. In der Befehlsausgabe von Franz hiess es: « Wir klettern kurz hintereinander ohne Seilsicherung, sonst könnt Ihr biwakieren. » Es zeigt sich bald, dass Kletterei vier Meter nach dem Nachtlager nicht viel Gutes hat: man ist noch steif, missmutig und noch nicht warmgelaufen. Mein Seilführer und 6. Grad-Spezialist Max hat glücklicherweise am Vorabend etwas vorgekundschaftet. Den Crapaud, der bald nach der Hütte kommt, nehmen wir nicht im Schulterstand, sondern Max findet eine elegante Umgehung. Aber ich muss schon sagen: So als letzter in dieser Grande Muraille, diesem riesigen Affenfelsen, zu hangen ist nicht das höchste der Gefühle, zumal es ein Zurück ( mangels Seilvorrat ) nicht gibt und mindestens zwölf Stunden exponierte und anstrengende Kletterei mit einem guten Dutzend Kletterhöhepunkten, die alle schöne Namen tragen, vor uns liegen. Ein vorzeitiges Aussteigen gibt es nicht. Ich begreife nun, dass diese Königin der Kletterberge einen nur in guten Tagen in ihrer Zackenkrone herumkraxeln lässt. Bei plötzlichem Wetterumschwung ist die Katastrophe wohl nicht sehr weit. Es ist hier nicht meine Absicht und der Ort, einen Führer für die Meije zu schreiben. Es gibt ausgezeichnete, sehr eingehende ( und sogar deutsch geschriebene ) Führer durch dieses Kletter-Eldorado, in denen seitenlang fast jeder Tritt beschrieben ist. Dank Franz haben wir es nicht nötig, diese vielen Seiten uns geistig und technisch einzuverleiben. Ich denke mit Schrecken daran, was passiert wäre, wenn ich, z.B. bei der Besteigung des « Cheval Rouge » ( ich hatte schon immer eine Antipathie gegen Füchse, denn bei dieser Pferdeart weiss man nie, was sie im Sinne hat ) hätte plötzlich die Seite des Führers wenden müssen und dabei verpasst hätte, dass man diesem steinernen Pferd zum Schluss noch rittlings auf den Hals sitzen muss, was nicht gerade die Art des feinen Reiters ist. Wenn man sich noch vorstellt, dass einige hundert Meter unter diesem Hals nichts mehr ist als 2500 m weiter unten die mir bestens bekannten Beizlein von La Grave und rechts davon ein kalter und vereister Überhang, so finde ich diese Reiterei direkt unfein. Aber, heisst es dann im Führer, man solle dann aus 19 Die Alpen - 1962 - Les Alpes289 dem Reitsitz diesem schlecht placierten Pferde noch auf den Hals stehen und sich am Überhang hinaufziehen, so kommt mir dies vor wie « amigs » bei der Kavallerie, wo wir versuchten, vom Pferderücken in den ersten Stock zu steigen. Der « Dos d' Ane » und der « Pas du Chat » sind weitere Finessen dieser Wand. Das Problem der Besteigung dieser « Grande Muraille » scheint mir darin zu liegen, dass man nicht in die schwarzen, anfänglich recht griffigen und senkrechten Wände unterhalb dem Glacier Carré kommt. Wer dorthin ohne genügend Seil und Schlosserei gelangt, soll gefährdet sein. In der Promontoirehütte hatten wir vier Münchner getroffen, denen das passiert war. Als geübte Wilder Kaiser-Kletterer gelang es ihnen, sich in der 600 m hohen Wand abzuseilen; aber mir, der ich die alpinistische Erfahrung nicht im Wilden Kaiser, sondern an den hohen Trottoirs von Langenthal gesammelt habe, wäre dies kaum möglich gewesen, ganz abgesehen davon, dass unsere Trottoirs in Langenthal doch nicht so hoch sind. Die Meije ist in den « Alpen » ( 1925, S.96; 1931, S.22; 1937, S.30; 1949, S.361; 1961, S.260 u.a. ) und insbesondere im klassischen Bergbuch von Andreas Fischer ( Vorgebirgswanderungen in den Alpen und im Kaukasus, 1912 ) eingehend beschrieben. Whymper hielt den Berg für unbesteigbar. Fischer bezeichnet ihn als die längste ununterbrochen schwierige Tour in den Alpen. Schwerwiegend sind nicht die einzelnen Kletterstellen ( 3+Grad ), aber die Tatsache, dass sich die Schwierigkeiten auf der ganzen Länge summieren. Der Berg besteht nur aus Wänden und Zacken, die folgende Namen tragen: Grand Pic ( 3987 m ), Tour Zsigmondy, Pic Central oder Doigt de Dieu ( 3970 m ), nach welchem heute auf den Glacier du Tabuchet durch Abseilen ausgestiegen wird.

Doch nach diesem historischem Abstecher zurück zu unserer Traversierung: Die Aluminium-Madonna auf dem Grand Pic findet unsere Stimmung eher gedrückt. Nicht nur ist die grösste Schwierigkeit, der Zsigmondy-Riss, noch vor uns, sondern wir haben gut zwei Stunden verloren, weil wir die vor uns eingestiegenen Franzosen eingeholt haben und stundenlang zusehen müssen, wie diese an den diversen schwierigen Stellen « lismen ». Unter « lismen » verstehen wir folgendes schöne Bergspiel: Man seilt sich auf mindestens 40 m Distanz an, der erste klettert diese 40 m unter lauten Kommentaren der Zurückbleibenden, dann kommen diese einzeln nach, und bis das Seil ähnlich einer Garnkugel wieder eingeholt und aufgerollt ist, geht der halbe Sommer vorüber. Eine Überholung dieser « Lismer-Freunde » ist nur an wenigen Stellen möglich. Einige Partien haben wir überholt, aber zwei bis drei Partien sind noch vor uns. Richtig, schon im Abseilen vom Grand Pic in die Brèche Zsigmondy können wir wieder eine stille Stunde einschalten. Würde das Wetter umschlagen, wir kämen dank diesen jungen Bergfreunden aus Frankreich auf diesem ausgesetzten, schwierigen Grat in eine katastrophale Lage.

Was ist denn das? Knie oder Kino? Auf einem etwas verbreiterten Grat lagern sich malerisch zwei französische Seilschaften und starren in die Tour Zsigmondy, wo sich eine dritte Seilschaft durch die berühmte Fissure Zsigmondy hinauf knorzt. Nun, auch wir beziehen Sperrsitz und machen Studien. Nachdem ich einige mehr oder minder geschickte Kletterfreunde beobachtet habe, stelle ich mir folgenden Schlachtplan auf: Das Verstemmen im Spalt und entsprechende Hinaufmorgsen sieht sehr unelegant aus und ist mühsam, weil der über dem schrägen Spalt befindliche Überhang Pickel und Rucksack zu viel Widerstand entgegensetzt. Also nichts wie raus in die leicht überhängende Wand und den Spalt nur für Abstützung der Hände verwenden. Nun ist Schweiz an der Reihe: Franz nimmt die Stelle mit Meiringer Elan, und Christian macht es ihm mit derartiger Bravour nach, dass das ganze anwesende Frankreich in die Hände klatscht. Auch Otto und mein Seilkamerad Max lassen sich natürlich nicht lumpen, prägen mir jedoch ein, die Karabiner einzusammeln. Nur zögernd rasselt mein Seil durch die Karabiner, und von meinen Kameraden sehe und höre ich nichts mehr...

Nun bin ich noch allein mit Frankreich auf dem Anstand, und ich sehne mich in den Schoss von Muttern. Ich überlege: Wenn mein Schlachtplan irgendeinen Orthographiefehler aufweist, dann schaukle ich, nach Entfernung des ersten Karabiners, in einem riesigen Pendel Richtung der heimeligen Beiz in La Grave, wo es die guten Beefsteaks gibt, nur sind diese dann noch 2500 m Richtung Hölle entfernt von mir. Nun, meine Orthographie scheint zu klappen, und so gelange schliesslich auch ich mit halbabgefrorenen Fingern, wegen der vereisten Wand nach diesem Riss, auf den Grat zurück.

Die anschliessende Kletterei über den zum Teil messerscharfen Granitgrat des Doigt de Dieu bietet uns nun abgehärteten Mannen keine Schwierigkeit, und nachdem uns die sechste und letzte Abseilstelle über den Gletscherschrund « geschleudert » hat, tippeln wir auf schneebedeckten Gletschern dem Refuge de l' Aigle zu. Der weitere Abstieg ins Tal, nach Villar d' Arène, muss im Pur-gatorium für Bergsteiger als höchste Strafe verzeichnet sein. Wenn ich zukünftig einem etwas recht Böses wünschen will, so wünsche ich ihm, er müsse nur einmal pro Tag den Auf- oder Abstieg ins Refuge de l' Aigle machen. Mit diesem Auslauf rächt sich die Königin der Kletterberge, die Meije, an den Frechen, die ihr in die Krone gegriffen haben.

Wohlbehalten und glücklich ( vom Durst wollen wir nicht reden ) langen wir bei Einbruch der Dunkelheit im Tale an. Der Lebenstraum von Christian hat sich erfüllt.

Doch zur Warnung: Eignet sich die Traversierung der Meije als Clubtour? Grundsätzlich nein! Bei dieser Tour gibt es keine « ferner liefen ». Jeder einzelne muss sich über die 12-15 Stunden Kletterei allein durchpauken und darf nicht schlapp machen. Gesellschaftsreisen über diese Himmelsleiter könnten zur Katastrophe werden, und wenn ganz junge Franzosen rudelweise in diesen Wänden « lismen », wie wir dies erlebten, so ist dies das Vorrecht der Jugend, aber wir Schweizer Clubisten werden verantwortungsvoll davon absehen.