Hoggar 1967

VON CHRISTEL KENEL, ZUG

Erlebnisse und Eindrücke einer Reise nach Algerien und in die Berge der südlichen Sahara Mit 6 Bildern ( 69-74 ) Mir ist übel, sterbensübel. Seit wir den Hafen von Marseille verlassen haben, stampft und rollt und schlingert das Schiff. Wir vier, Hans und Alice Zebrowski, Bertel und ich liegen in unseren Schlafsäcken auf harten Bänken unter einem schützenden Vordach auf dem offenen Hinterdeck der vierten Klasse. Tief senkt sich das Schiff und hebt sich wieder, ist nur noch hölzernes Deck und Reling gegen grauen Himmel Ungeschickt klauben meine Finger eine Tablette aus der Schachtel. « 1 Tablette dreimal täglich. » Nach der dritten Tablette ist mir immer noch übel. Fast beneide ich Gottlieb Straessle und Hans Vogel, die mit dem Flugzeug nach Alger fliegen, doch auch dieses Gefühl des Neides versinkt in Gleichgültigkeit. Es dämmert. Dichter Regen prasselt auf die Bohlen des Decks, verwandelt sie in schwarze, glänzende Nässe. Weisser Gischt sprüht. Wasser, Wasser, viel zu viel Wasser... Ich erwache. Es ist Nacht geworden. Noch immer prasselt der Regen. Unsere Schlafsäcke schimmern feucht. Im gelben Lichtschein einer Lampe stehen Menschen; Gesprächsfetzen klingen auf, verflattern. Ein kleiner Junge betastet Hansens Schlafsack, fährt mit der Hand langsam, suchend hin und her... Etwas dringt in meinen dumpfen Schlaf, immer dasselbe, ein Wort:

« bagage ». Ich schrecke auf. Noch immer stehen die Menschen im Schein der Lampe, gehen über das Deck, stehen in der Ecke, dort, wo unsere Rucksäcke, unsere Säcke und Säckchen aufgestapelt sind. Langsam dämmern in meinem dumpfen Gehirn Zusammenhänge: Der Hafen von Marseille... eine Gruppe Menschen, abseits...Polizisten, barsche Kommandos...vierte Klasse.„sicher nicht erste Klasse... Ich muss wach bleiben, gegen den Schlaf ankämpfen. Verstohlene Blicke streifen mich. Man wartet darauf, dass ich wieder einschlafe. Ich döse, schrecke auf. Unmöglich, die ganze Nacht wach zu bleiben. Ich wecke Hans: « Hans, man will uns bestehlen. Unser Gepäck! Wir müssen es in Sicherheit bringen. » Ausdruckslos starren mich seine Augen an. Wieder senkt sich das Schiff. Übelkeit überfällt mich. Auch Hans liegt, gleichgültig, unbeweglich, lange Zeit. Dann kriecht er aus dem Sack, schwankt zu unserem Gepäck, schleppt mühsam Stück um Stück und verstaut die zum Teil unförmigen Dinger unter seiner und Alicens Bank, die kistenartig ist und auf beiden Seiten eine Holzklappe zum Öffnen hat. Und dann stellt er mit einem Scharfsinn, der zu bewundern ist, fest, dass der Raum unter den Bänken nicht durch eine Wand getrennt und unser Gepäck auch von der anderen Seite her zugänglich ist, von dort, wo niemand liegt, wo der Regen prasselt. Langsam, langsam verstaut er Stück um Stück unter Berteis und meiner Bank, die an der Wand des Passagierraumes stehen und eine feste Rückwand haben. Dann sinkt er hin, schläft. Das Schiff kreischt und dröhnt, als sollte es zerrissen werden. Eine dunkle Gestalt huscht zur Regenseite von Hansens Bank. Hart dröhnt der Aufschlag der hölzernen Klappe. Nein, diesmal nicht, diesmal sind wir die Schlaueren gewesen. Schlaf überfällt mich, dumpfer, schwerer Schlaf.

Alger. Unsere Zelte stehen, blau und weiss, beim Flughafen Dar-el-Beida auf einer grünen Wiese, und diese Wiese ist so grasig und grün, dass sie auch eine Wiese in der Schweiz sein könnte. Wenn hier nicht Agaven stünden, stämmige, blaugrüne Agaven, keiner wähnte sich in Afrika. Wir kochen und glauben uns am Zugersee, irgendwo am Ufer zwischen Cham und Zug. Auch dort steigen die Hügelreihen langsam an zur Rigi und zum Pilatus, wie hier die blaugrünen Hügelketten, die sich hinziehen zu den fernen Höhen des Atlas. Es verwirrt uns, bald in Alger und bald in Zug zu sein, und wir schauen die Agaven an, um uns auf Alger festzulegen. Das Din-Dong erklingt im Flughafen und die Stimme der Sprecherin: « Messieurs les passagers pour Madrid sont priés de se rendre aux guichets d' expédition. » Dröhnender, sich steigernder Lärm. Wir schauen dem Flugzeug nach, bis es sich im Norden in der Weite des Himmels verliert. Im Norden? Wir wollen in den Süden, in die Sahara.

Es wird Abend. Vergnügt sitzen wir zwischen unseren summenden und brummenden Kochern. Alger-Zug, Zug-Alger. Die Umrisse der Agaven verwischen in der Dämmerung. Ein Herr nähert sich unseren Zelten, tritt zu uns: « Hier können Sie nicht zelten, unmöglich. » Wir schauen ihn an, beginnen zu erklären, wir hätten uns im Flughafen erkundigt. « Nicht deswegen. Aber diese Wiese ist feucht, sehr feucht. Bedenken Sie, das Meer ist nur acht Kilometer entfernt. Sie werden Rheumatismus bekommen, krank sein... » Wir lachen erleichtert auf, erklären, diese Wiese hier sei trocken, in der Schweiz sei jede Wiese nässer. Der Herr schüttelt den Kopf, verwundert, ungläubig. Fast gekränkt schreitet er davon.

Keine Agaven mehr im Schwarz der Nacht, doch wir wissen auch ohne sie: Wir sind in Afrika.

Unterm Flugzeug gleitet die Weite der Sahara. Erst war alles weiss, wogende Weisse, Wolkenbänke über den Höhen des Atlas, aber jetzt ist alles braun, rötlichbraune Wellen, zu Wellen gewor- dene Erde. Ein schmales Band, endlos sich hinziehend, die Piste, Staunen - ein Camion, ein Nichts in grenzenloser Weite. Stunde um Stunde fliegen wir und können uns nicht vorstellen, wie wir auf dem Rückweg im Camion diese nackte Erde hinter uns bringen sollen. « Votre mari vous délaisse. Er soll sich von Ihnen scheiden lassen und seinen Photoapparat heiraten. » Der schlanke Algerier in der dunkelblauen Uniform mit den goldenen Sreifen steht vor mir und weist auf Bertel, der sich eben bemüht, durch das kleine runde Fenster Grenzenlosigkeit in Endlichkeit zu wandeln.« En Europe, la femme doit-elle rester fidèle à son mari? » Diese Gewissensfrage schreckt mich ernstlich auf. Rester fidèle«Ja, natürlich, in Europa soll die Frau dem Manne treu bleiben. » - « Und wenn sie nicht treu bleibt? » - « Dann kann der Mann sich scheiden lassen. » Das Gesicht scheint zufrieden. Afrika oder Europa, mit oder ohne Schleier, die Verpflichtung der Frau in der Ehe bleibt grundsätzlich dieselbe, wenn auch gewisse Bedenken bestehen « à l' égard des Européennes ». « Il peut la tuer aussi ?» - « Ja, er kann sie auch töten. » Das Braun unter uns ist zum Gelb geworden, gelber Sand, ab und zu gerippter, nackter Fels, Skelett der Erde. Dann steigen schroffe Berge auf, wilde, menschenleere. Enge, tiefe, unzugängliche Schluchten, Türme und Zacken. Die Berge des Tassili n'Ajjer. « Je ne m' endors jamais sans femme dans mes bras et si je n' ai pas de femme, je prends un coussin. » Ein langes Gespräch beginnt über die Frauen, die Ehe in Algerien, in der Schweiz. Ich sehe mich vorsichtig um. Der ältere Herr aus Zürich liegt bleich, mit einem nassen Tuch über den Augen auf dem Sitz hinter mir. Ich hatte begonnen, um das Ansehen der Schweizerin im Ausland zu fürchten.

Die Sonne geht unter, orangeglühende Kugel in feurigem Himmel, dann ruhiges, tiefes Rot. Die Berge schwarze Umrisse an fahlem Himmel. Dann wird das Flugzeug zum Raum ohne Aussen im Schwarz der Nacht. « Nous donnons tout, tout, tout, puisque nous sommes des socialistes. » -Bevor ich diesen unerwarteten Zusammenhang zwischen Sozialismus und Liebe überdenken kann, landen wir in Tamanrasset. Die braunen Augen blicken gespannt. Ein-, zwei-, dreimal schleudert der Schwanz des Flugzeugs nach rechts, dann fassen die Räder Boden, rollen. « Le sable, der Sand, es hat Sand auf der Piste. »Sand, Sand auf der Piste! Endlich sind wir dort, wo das Wort « sable » mit Selbstverständlichkeit gesprochen wird.

Und das Wort « chameau »?

Es soll keiner denken, das Kamel sei ein friedliches Tier. Kamele sind die wildesten Tiere, die es gibt. Kamele brüllen wie Löwen, schlagen, beissen, drehen sich wie Irrwische im Kreise, klagen alle Welt an, wenn sie beladen werden sollen, und stehen, kaum ist der Strick, der ihr Knie fesselt, gelöst, auf ihren hohen Beinen mit der hochmütigsten, ruhigsten und ausgeglichensten Miene der Welt. Dann gehen sie stundenlang, gleichmässig, gleichförmig, eines hinter dem anderen, schweigend und bestimmen doch das Leben der Menschen. Denn ein Ort kann noch so schön sein, eine Wasserstelle noch so verlockend, wenn dort kein Gras seine dürren Halme im Winde wiegt, wenn kein dorniger Busch seine kahlen Äste gegen den Himmel streckt, wird die Karawane unerbittlich weiterziehen, denn das Kamel muss jeden Abend seine Weide haben; Wasser nicht, aber Weide: « Pâturage ». Morgens aber kannst du aufstehen, so früh du willst, es wird dir nichts nützen. Erst müssen die Kamele eingefangen, gesattelt und beladen sein. Und denke ja nicht, Kamele könnten mit gefesselten Vorderbeinen in einer Nacht nicht weit gehen! Du irrst. Weite Strecken wirst du über heisse Erde rennen, bist du sie erblickst, und du wirst dich wundern, wie hoch ein Kamel seinen Kopf recken kann, um dem Strick zu entgehen, den du ihm über die Nase werfen willst, um seinen Kopf zudir herabzuziehen. Und wehe, wenn der Griff, der die Nase fassen will, nicht flink und fest genug ist! Du wirst in hohem Bogen in die Steine fliegen. Fassungslos stehen aber wirst du, wenn du siehst, wie ein Kamel, nach Tagen erst, das Wasserloch, das du im Sand des « oued » gegraben hast, in einem Zuge leert. Wie geduldig hattest du dem Steigen des Wasserspiegels zugeschaut und deinen Durst nicht gelöscht, um, der Sitte entsprechend, erst das Kamel trinken zu lassen, und nun ist das Wasserloch in einem Zuge leer. Wahrlich, das Kamel ist ein erstaunliches Tier.

* Hussein singt. Er sitzt auf seinem Kamel und singt. Das Kamel schreitet weitausholend durch eine lichte, gläserne Weite. Graublaue Berge tauchen auf, verlieren sich im Dunst der Ferne. Hussein singt: « Wie dumm die Frau ist, dass sie in der Hitze geht und nicht reitet auf einem der Kamele. Sie ist dumm, soubia, sou-ubia... Auch die Männer sind dumm. Sie rennen in der Hitze umher und machen Photos, photo gauche, photo droite. Auch sie sind dumm, soubia, sou-ubia... Und nicht einmal alle haben eine Frau, sind krank, malades, und keine Kinder, ooh malades beaucoup... Und sie glauben, Kamele seien gescheit, mais le chameau n'a pas beaucoup de tête, ooh non... Ich aber, ich, Khoçine Kusseini, den sie Hussein nennen, weil sie auch das nicht besser wissen, ich bin nicht dumm. Ich kenne die Kamele, und die Kamele kennen mich. Ich habe eine Frau und ein Kind und werde noch mehr Kinder haben. Ich bin nicht soubia, nicht malade la tête. Mameléa, mameléa, gut, gut, alles ist gut... » « Wie schön es ist, durch den weichen Sand zu gehen », denkt die Frau, « und die Wärme zu spüren, die einen völlig durchdringt! Wie schön es ist, neben diesem Tier zu gehen, neben seinen hohen Beinen, die sich so gleichmässig und weitausholend nach vorne bewegen! » Die Frau hat vergessen, was sie gewesen war. Sie hat vergessen, dass es Tage und Wochen und Monate gibt. Es genügt ihr zu wissen, dass die Sonne aufgeht, die Erde verwandelt in flimmernde Hitze und wieder versinkt, unabänderlich versinkt in der Kälte der Nacht. « Soleil là-bas - la tai », denkt die Frau, « la tai ». Drei winzige Gläschen voll, bitter erst und dann immer süsser. Schon längst hat sie die Handvoll gedörrter Datteln, die ihr den Tag über den Hunger stillen sollen, gegessen. « Kuskus », denkt sie, « und Reis, Reis mit atamates, mit Sauce aus dem Pulver gedörrter Tomaten. » Wir alle werden Zezeraie, den wir « Swissair » nennen, weil wir seinen Namen nicht aussprechen können, unser Geschirr geben, und er wird es füllen und uns wieder geben, erst Gottlieb, dem Chef, und dann den anderen. Und wehe, wenn einer von uns voreilig seinen Topf selber nehmen will: er wird ihm auf die Finger klopfen, denn « Swissair » ist der oberste Chef, ist « chef de la piste ». Ihm müssen alle gehorchen, auch Gottlieb. « Alle Männer sind ,chefs ' », denkt die Frau: « Hussein ,chef chameaux ', Hansi ,chef photos ', Hans ,chef malade - weil er keine Frau hat der Arme,und Bertel ,chef farine ', weil er gelernt hat Brot im Sand zu backen. » Aus Mehl, Wasser und Salz knetet er einen Teig und formt Fladen, die im heissen Sand und in der Glut des Feuers, das den Sand erhitzt hat, gebacken werden. Nur Frauen sind nicht ,chefs '. Ich bin ,madame'und Alice ist .madame petite ', in Anlehnung an die eine der jungen Kamelstuten die die Lasten tragen und von denen die eine besonders wild ist. .Madame petite chameau'rauft sich öfters nachtsüber mit den anderen Kamelen, und wenn sie morgens von der Weide geholt wird, ist ihre Nase blutig gebissen. « Frau zu sein genügt », denkt die Frau...

Der weiche Sand unter ihren Füssen ist harter Erde gewichen, mit schwarzen und rötlichbraunen Steinen bedeckter Erde. Riesige aufeinandergeschichtete Steine türmen sich auf zu seltsamen Gebilden. Wie wenn Menschen sie aufeinandergeschichtet hätten...

Hussein singt nicht mehr. Er hat das eine Bein hinaufgezogen zu sich in den Sattel und betrachtet sich eingehend in einem kleinen, runden Spiegel, den er in der hohlen Hand verborgen hält. Dann zieht er aus der Tiefe seines Gewandes eine kleine, lederne Hülle, entnimmt ihr einen schwarzen Russstift und zieht sorgfältig einen schwarzen Strich unter das untere Lid seiner Augen. Dann besieht er sich wohlgefällig und beginnt wieder zu singen.

« Auch heute abend wird uns,Swissair'die Geschichte erzählen », denkt Frau, « jeden Abend dieselbe Geschichte, Geschichte von ,madame petite '. Der Widerschein des Feuers wird auf seinem weissen Gewand und seinem Gesicht tanzen. ,Hansi fait photo, vient chacalseine Augen werden lauernd in die Runde blicken - ,mord Hansi dans la jambe, Idi, Hansi mort '. Die grosse, braune Hand mit den langen kräftigen Fingern wird einen Graben in den Sand ziehen, ein Holzscheit nehmen und es in den Graben legen. Sie wird einen langgezogenen Hügel aufschütten und mit zwei Hölzchen zu beiden Enden Hansis Grab kennzeichnen. ,Hansi mort '. Dann werden die Finger über die Erde heranhuschen. ,Vient chacal, vient manger HansiAm einen Ende des Hügels werden die Finger graben und das Scheit herausziehen. Dann wird ,Swissair, aufsehen, und das Weiss seiner Augen wird im Feuerschein glänzen: ,Madame petite, Assekrem! '. Assekrem, das ist irgenwo, irgendwo in dieser gebirgigen Weite, dort, wo seine .madame'ist und dann auch ,madame petite ', wenn,Hansi mort '. Und wir werden aufstehen, steif vom Sitzen, und hinaustreten aus dem Schein der Glut in das Schwarz der Nacht und werden die Steine und die Berge sehen, fahl und silbrig schimmernd im Schein der Sterne und des Mondes. Die Kamele werden schwarze Silhouetten sein, und wir werden uns hinlegen und versinken in die Tiefe des Schlafes, und die Kälte der Nacht wird sich über uns und über die Steine und die kahle Erde legen wie ein Mantel. » Sie suchen den Zugang zum verwunschenen Schloss... Der Taredalt ist einer der Berge, wie es viele gibt im Hoggar. Weit und vielgestaltig, mit schroffen Wänden, bewehrt mit Türmen und Zinnen. Man kann eindringen in diese Berge und sie und ihre Geheimnisse entdecken. Es gibt noch andere Berge im Hoggar, blauschwarze und kegelförmige, die sich unvermittelt aus der Erde erheben, metallisch glänzen und meist schwierig zu ersteigen sind, über Pfeiler und Rippen, die sich, eine neben der anderen, aufschwingen wie die Pfeifen einer Orgel. Man kann sie besteigen, diese Berge, die Schwierigkeiten, die sie einem entgegenstellen, meistern, wie ein König auf ihrem Gipfel stehen, aber eindringen in sie kann man nicht. Man kann sich nicht verlieren in ihnen zwischen ihren Türmen und Zinnen und Schluchten...

Über eine steile Wandstufe, die zu erklettern nicht allzu schwierig gewesen war, haben sie den Zugang zum Taredalt gefunden und stehen nun zwischen zwei Türmen wie in einem Gemach hoch über den schroffen Wänden. Den kleineren der beiden Türme, Noel geheissen, besteigen sie und müssen dann, um das Geheimnis ihrer Burg weiter zu ergründen, sich hinauswagen in einen Kamin über gähnender Leere. Sie finden sich wieder in einem Einschnitt zwischen dem zweiten und dritten Turm auf plattigen, rauhen Felsen, die schräg abfallen und sich verlieren in dem von ihnen durchstiegenen Kamin. Über seine steile Kante erklettern sie den zweiten Turm und seilen sich zurück zum Ausgangspunkt über einer Wand ab, die sie ihrer Steilheit und Ausgesetztheit wegen mit einer der Wände in den Dolomiten vergleichen. Durch eine nach rechts sich hinausziehende Verschneidung dringen sie weiter, und, wie schon oft in den Bergen des Hoggar, suchen ihre Hände unsichtbare Griffe irgendwo tief in einem Riss oder einer Spalte, denn der Fels ist ungeschlacht und glatt und überzogen mit einer harten Schicht bröckeligen Sandes. Sie mühen sich, die Wurzeln einer wilden Olive zu übersteigen, die den Zugang zur dritten Zinne versperrt, und für sie, die gewohnt sind, nackte, kahle Erde zu sehen, sind diese Wurzeln riesengross, dunkel, mit rissiger Rinde, und das Zittern der silbrig graugrünen Blätter in der Hitze und im leichten Winde klingt in ihren Ohren wie das Rauschen und Wogen einer mächtigen Krone. Über überhängende Wände seilen sie sich ab in den tiefen Einschnitt, der die zwei Teile ihrer weiträumigen Burg trennt. Lange sitzen sie und horchen auf den Wind, der sich fängt in dem dünnen, dürren Gras, es sich auf- und niederbeugen lässt, es plötzlich nur noch zitternder Halm in flimmernder Hitze sein lässt. Dann dringen sie ein in ein tiefes Gelass zwischen steilen Wänden, über denen sich der höchste Gipfel erhebt. Tiefe Schluchten führen zu dem Grund, wo sie staunend stehen, denn hier wachsen dürres Gras und dichtes, rankiges Dornengebüsch, krümmen sich holzige Wurzeln. Von Rosen träumen sie, von roten, rankigen Rosen. Armer, reicher, verwunschener Garten des Hoggar! Und wie sie weitersteigen im Grunde der Schlucht zum Fusse der Kante, die ihnen den Zugang zur Höhe vermitteln soll, da glauben sie, über ihre Finger das Wasser, das die runden Löcher in den glatten Fels gewaschen hat, rieseln zu spüren. Die Kante hält sie in Atem, denn sie ist feingriffig und die Querung ausgesetzt. Die höchste Zinne aber ist ein riesenhafter, beinahe rosafarbener Block mit grossen, muschelförmigen Löchern. Lange sitzen sie und schauen, wie nun schon oft in diesen Tagen, in die Weite, die schon fast dämmerig geworden ist. Nach Osten, Süden und Westen verlieren sich die braungelben Erhebungen in weichem Wogen in der Ferne. Gegen Norden, schwarzbraun, Assekrem, die schlanke Gestalt des Seou-nian, die beiden Tehoulag und ihnen gegenüber der eiförmige Oui mit seiner abweisenden Südwand. Und sie wissen, dass noch weiter im Norden, dort, wohin sie kaum noch zu sehen vermögen, sich auch Berge erheben, Schiffen ähnlich auf einem Meer hellgelben Sandes. Und dann umfängt sie wieder der Zauber ihrer Burg. Dornige Ranken hängen sich an ihre Kleider, wie sie absteigen im Grund einer tiefen Schlucht. Und wieder denken sie an Rosen, üppige, rankende Rosen- und anWasser, fliessendes Wasser, das sich in sprühendem Fall über die letzte kurze Stufe ergiesst, über die sie sich abseilen... Seltsames Land, wo alles greifbar scheint und doch nicht ist, wo du stundenlang auf von unzähligen wilden Eseln ausgetretenen Wegen gehst und doch nur ab und zu einen Grauen erblickst, wo du den Wechseln der Mouflons folgst und ihre Lager findest und doch schon glücklich bist, wenn du nur vier von ihnen von weitem erblickst, wo tiefeingefressene Schluchten und in der Ferne weissglänzen-der, spiegelnder Fels Wasser versprechen, wo keines ist. So unauslöschlich gezeichnet ist die blosse Erde, dass du zu sehen und zu spüren wähnst, was nicht ist, dass du zu gehen beginnst zwischen Wirklichkeit und Traum, zwischen Wahrheit und Legende.

Der Camion unter mir zittert und dröhnt. Wir fahren auf dem Plateau von Tademait, rollen über eine Ebene ohne Grenzen. Schwarze Steine und Steinchen, brösmeliges, schwarzes Mehl verwitterter Steine. Blassblauer Himmel, dessen Farbe übergeht in diejenige spröden Glases, dort, wo er verschmilzt mit der Unendlichkeit der schwarzen Steine. Sonst nichts, keine Erhebung, nichts; wie auf einem riesengrossen, schwarzen Kuchenblech fahren wir. Ich drücke meinen Kopf in die Plache, auf der ich liege. Es riecht nach Erdnüssen, Henni - mit dem sich die arabischen Frauen die Handflächen und die Sohlen ihrer Fusse rot färben -, nach Tieren, Schafen, die sich unter uns, unter der Holzprü-gelpritsche, auf der Brücke des Lastwagens drängen. Wenn wir ein Bein zu ihnen hinunterhängen lassen, fangen sie an, daran zu lecken und zu knabbern. Damals in Tamanrasset, als wir mehr als eine Stunde lang verhandelten, um mitgenommen zu werden nach El-Goléa, hatten wir noch nicht gewusst, dass wir nun Glieder einer neuen Gemeinschaft würden, einer Gemeinschaft von zwei Kaufleuten, die den Camion gemietet haben, um die im Niger gekaufte Ware nach El-Goléa zu bringen, und zwei Chauffeuren, von denen der eine der Besitzer des Camions ist und der andere der Hilfs-chauffeur. Gemeinsam trinken wir den Tee, und der Kuskus wird sorgfältig in zwei Emailbecken verteilt, aus denen wir je zu viert essen. Nachts schlafen wir irgendwo in der Wüste, der eine dort, der andere da, auf der Erde neben dem Camion. Dass der Camion alt ist und klapprig und der Motor nur anspringt, wenn man ihn anrollt - das Anhalten also immer mit Bedacht auf einer wenn auch noch so geringen Erhebung zu geschehen hat -, bedeutet nichts. Wichtig ist, dass sein Besitzer ein « bonhomme » ist, wie man uns in Tamanrasset gesagt hat.

Dann waren wir auf der schmalen Piste gefahren, die sich zwischen den unzähligen Bergen der südlichen Sahara hinzieht. Rillen und Schlaglöcher ohne Zahl hatten uns hin und her geschüttelt, und wir mussten zusehen, dass wir nicht hinuntergeworfen wurden aus unserem Nest zwischen den aufgebundenen Warenballen hoch über dem Dach der Führerkabine. Noch einmal hatten wir die dunkle Kuppe des Illaman gesehen. Dann, langsam, unendlich langsam wurden die Berge flacher, wurden abgelöst von schwarzen Rundhöckern, die auf einem Meer von gelbem Sand schwimmen. Beim Grab eines Marabut, Tesnou heisst der Ort, hatten wir angehalten. Rund um den Haufen aus Steinen, auf dem die bunten, von den Gläubigen festgebundenen Stoffetzen wehen, führen kreisrund die Spuren der Autos und Camions. Wer nicht um das Grab herumfährt, wird eine Panne haben auf den nächsten vierhundert Kilometern nach Ain Salah. Wir sind nicht darum herumgefahren, aber wir sind doch, jeder möglichst unauffällig und so nebenbei, darum herumgegangen. Aber das war wohl doch zuwenig. Wir hatten eine Panne, hundertzwanzig Kilometer vor Ain Salah, gerade dort, wo man stundenlang wie auf den Böden riesengrosser Seen fährt, rissigen, braunen Böden, auf denen der Sand treibt, in Windhosen emporwirbelt, dort, wo Luftspiegelungen glänzende Seen in die Ferne zaubern, wo die Piste durch tiefeingefressene Durchgänge zwischen hellgebänderten Mauern hindurchführt zum Boden des nächsten Sees, von einer Unendlichkeit zur anderen. Niemand war betroffen. Was sind schon hundertzwanzig Kilometer gegenüber vierhundert! Ausserdem sind Pannen nichts Aussergewöhnliches, denn geflickt wird erst, wenn der Wagen nicht mehr läuft, und das ist dann meist irgendwo, irgendwo in der Sahara. Dann liegt man am Rande der Piste, flickt und kocht, trinkt Tee und isst Kuskus, döst im Schatten der Räder, weil es an der Sonne zu heiss ist, und die Füsse schmerzen im heissen Sand. Denn man hat Zeit. Einen, zwei, drei Tage mehr oder weniger, was ist das schon, gemessen an der Zahl der Tage, die man - ein Leben lang - durch die Weite der Sahara fährt, und gar ein paar Stunden, was sind schon ein paar Stunden! MitPackpapier werden die Wände der Lichtmaschine isoliert, obwohl Hans für eine Gummiisolation plädiert, und dies wird auch nicht geändert, wie wir spät in der Nacht in AM Salah eintreffen, einkaufen, heimlich unsere Gerba ( Wassersack aus Ziegenleder ) mit dem salzigen Wasser füllen - denn dies sei verboten - und wieder weiterfahren, hinein in das Schwarz der Nacht, und uns nach ein paar Stunden hinlegen am Rand der Piste. Und auch jetzt, wie wir die dreihundert Kilometer auf dem schwarzen Kuchenblech des Tademait nach Norden fahren, isoliert das Packpapier noch die Eingeweide unseres Camions. Doch der Motor tuckelt und brummt vergnügt und zufrieden. Das Packpapier scheint ihn nicht zu stören.

Ich drehe mich auf den Bauch. Es tut gut, nach nahezu tausend Kilometern Piste einmal auf dem Bauch zu liegen. Hoch steht die Sonne, die, als wir hineingerollt waren in diese Unendlichkeit, tief im Osten, gerade über dem Rand des schwarzen Kuchenbleches, gestanden hatte. Denn das Plateau von Tademait hat einen Rand; schroff, unvermittelt, bricht es ab in steilen Abstürzen...

In engen Kehren windet sich die Piste hinauf über diese Rampe. Nur ächzend und stöhnend war unser Camion dort hinaufgeklettert, und wir hatten beunruhigt die zerbeulten Skelette der Lastwagen gemustert, die am Fuss der Rampe liegen. Dann ein Ruck, ein Krachen - bocksteif steht unser Vehikel in der beängstigend steilen Kehre. Mohamed schiebt eben einen grossen Stein unter das eine Rad und einen anderen, grösseren, unter das andere. Deshalb also hat er seit Beginn der Steigung auf dem Trittbrett gestanden. Wir sind alle sprungbereit, würde es doch jeder vorziehen, für sich allein das Genick zu brechen als zusammen mit dem Camion. Doch dieser mottet und schnauft schon wie- der um die nächste, bedrohlich steile Kehre, und wir atmen erleichtert auf, wie wir auf dem Kuchenblech zu rollen beginnen, von dessen abgrundloser Topfebenheit wir uns noch immer überzeugen können. Ich kehre mich mühsam. Die anderen knurren, denn wenn der eine sich bewegt, sind auch die anderen gezwungen, zum mindesten die Lage ihrer Beine zu ändern. Bertel trinkt Wasser aus der Aluminiumflasche, doch das Wasser ist heiss und schal geworden unter der Sonne. Hans kaut an einer dürren Dattel. Alice döst. Wir rollen, Stunde um Stunde. Langsam, langsam beginnt die Landschaft sich zu ändern. Die Steine werden heller. Da eine kaum angedeutete Senke, dort eine ganz flache, weite. Die Schlaglöcher mehren sich. Fort Miribel, verlassen, zerschossen, trostlos. Kadaver eines Esels, aufgetrieben, in der grellen Sonne. Wir erreichen den nördlichen Rand des Tademait, fahren vorsichtig die kurzen, engen Kehren hinunter. Wieder Ebene, dürr, aber immer dichter mit Gras und Gestrüpp bewachsen. Die Sonne geht unter zwischen honiggelben Wolken mit glänzenden Rändern. Rosafarben erheben sich die Dünen der Erg ( Sandwüste, im Gegensatz zur Steinwüste, der Hammada ) unvermittelt aus der Ebene. Elegant, feingeschwungen, vom Wind geformt, eine neben der anderen, hüten sie das Geheimnis ihrer Welt. Und in Gedanken stehe ich dort, wo die steinige Erde unvermittelt übergeht in Sand, sehe Spuren, unsere Spuren und die Spuren unserer Tiere, Spuren von Kamelen, die sich verlieren zwischen den Dünen, sich verlieren in diesem Reich des rieselnden Sandes und des Windes.

« Vous aussi, vous cherchez une occasion? »... Ich erwache. Geräusche dringen an mein Ohr, die Geräusche einer Strasse. Es ist seltsam, in einem Haus zu erwachen, in einer Stadt, in Alger. Die anderen schlafen noch. Wie die Hühner auf der Stange liegen wir einer neben dem anderen, zu äusserst, dort beim Schrank, Raschid. Und wieder dringen die Worte an mein Ohr: « Vous aussi, vous cherchez une occasion? » - « Eine Gelegenheit wozu? » - « Pour Ghardaia. » Ja, auch wir suchen eine Gelegenheit, nicht sehr eifrig zwar, aber immerhin. Wir sitzen auf dem Trottoir von El-Goléa und strecken die Beine weit von uns. Sorgfältig übersteigen allfällige Passanten das lange Hindernis oder machen einen Bogen darum herum. Uns ist übel. Wir haben jeder eine Büchse Kondensmilch aufs Mal getrunken und müssen jetzt erst warten, bis wir mit der ungewohnten Geschichte fertig sind. Ein junger Algerier steht vor uns, elegant: weisse Hose, weisses Hemd, weissgetupfter, gelber Turban: « Ich werde ein Taxi besorgen » - und schon ist er weg. Taxi oder nicht Taxi, uns ist das gleichgültig. Es ist Mittwoch, und am nächsten Montag sollten wir in Zug wieder arbeiten. Aber wir haben keine Eile, warum auch? Ein Citroën steht vor uns. Der Preis ist annehmbar, nur fragen wir uns, wie sechs Personen und unser Riesengepäck in das Auto hinein sollen. Aber afrikanische Citroens vermögen mehr zu fassen als europäische, und Stunden später rollen wir auf einer nunmehr geteerten Piste, eng zusammengepfercht, mit dem für uns Camionfahrer unheimlich hohen Tempo von rund hundertzwanzig Stundenkilometern durch die Nacht. Der Chauffeur singt, laut, arabische Lieder. Dann plötzlich bremst er, umfährt vorsichtig eine Düne, die die Strasse überwandert, und rast, laut singend, weiter durch die Nacht. Inch'Allah, wie Gott will... Ghardaia, weisse Kuben in schwarzer Nacht. Chilbi mit glänzenden, bunten Lichtern,Autobahn und Rössliritti wie bei uns in der Schweiz. Wir schlafen an einer Mauer in der Nähe der Gendarmerie. Auch Raschid liegt, eingepackt in Hansens Daunenjacke, bei uns auf den Schaumgummimatratzen, die elegante Hose sorgfältig gefaltet unter dem Kopf. « Seit ich aus dem Krieg zurück bin, ist dies das erste Mal, dass ich wieder unter den Sternen schlafe, à la belle étoile. » Hans und Raschid beginnen ein langes Gespräch über den Krieg und Gott und die Sterne und die Milchstrasse. Die Chilbimusik dudelt, die Lautsprecher dröhnen, Esel trippeln vorbei, Säume weisser Gewänder streifen uns, Gesprächsfetzen, unverständb'ch, verklingen. Wir schlafen ein. Hatte nicht der Taxichauffeur mir die Hand aufs Knie gelegt und fast bittend, dass man ihm glaube, gesagt: « Madame, moi aussi, quand je passe la nuit à Ghardaia, je dors ici. Hier sind Sie sicher. » Inch'Allah, wie Gott will...

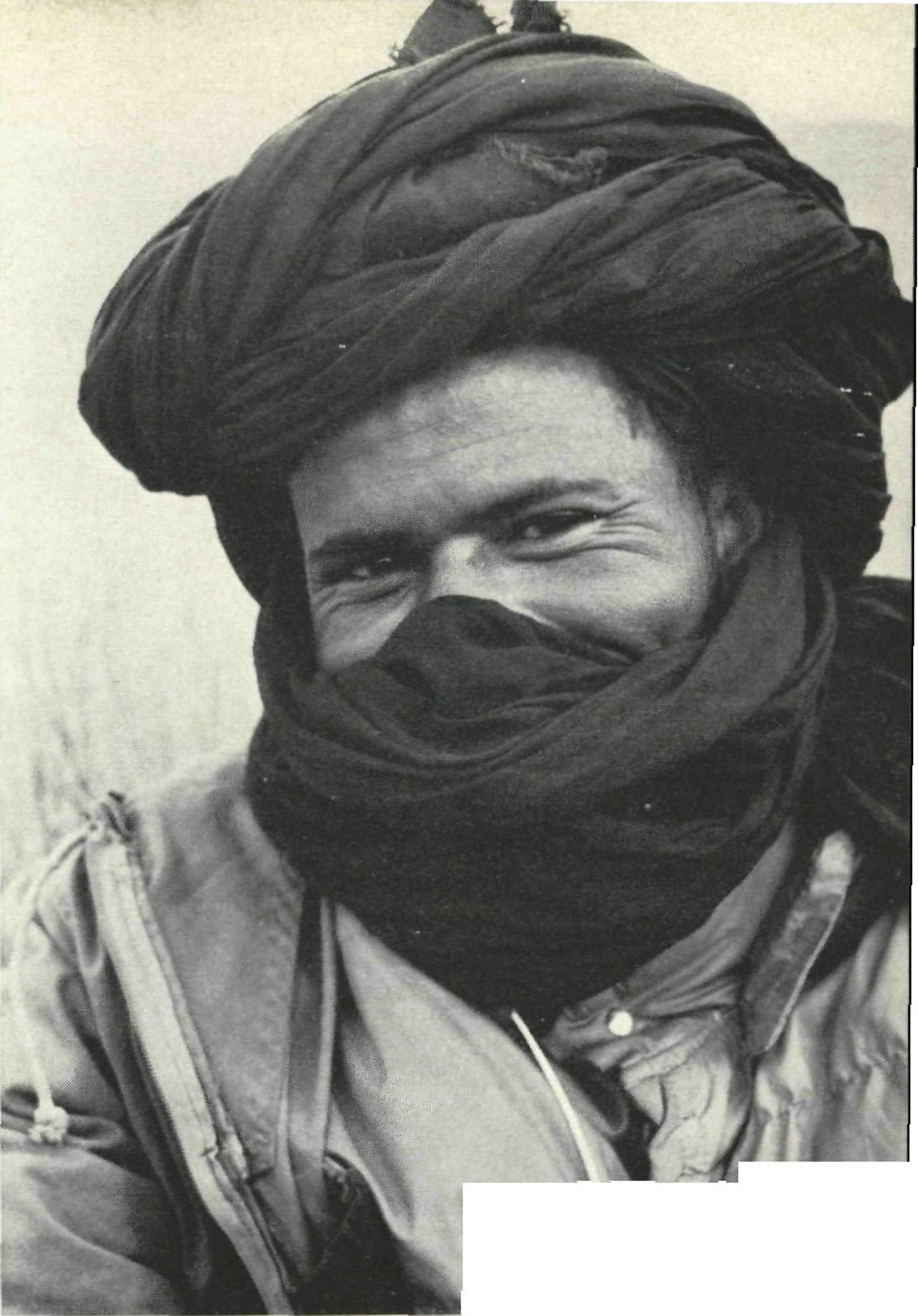

Wir sitzen im Autobus nach Alger. Morgens um vier sind wir in Ghardaia abgefahren und werden abends in Alger sein. Sechs Tage haben wir nun gebraucht für die rund zweitausend Kilometer lange Strecke von Tamanrasset nach Alger. Der dicke, weissgewandete Herr neben Bertel erhebt sich und setzt sich brummend nach hinten. Er wolle nicht neben jemand sitzen, der kein Wort sage, übersetzt uns Raschid. Wenn er eine Reise im Bus mache, dann wolle er sich unterhalten. Auf einer rauhen, winddurchblasenen Hochebene des Atlas steigt ein schwarzgewandeter, europäisch gekleideter Algerier ein. Er setzt sich auf den freien Platz und beginnt sich sofort leise mit Raschid zu unterhalten, wobei er mich äusserst kurzbehaarte, dünne und behoste Gestalt immer wieder prüfend anschaut. Er wolle wissen, ob ich ein Mann oder eine Frau sei, erklärt mir Raschid. Er sage, er hätte erst geglaubt, ich sei ein junger Tuareg - ich hatte mich in Ghardaia wegen des Sandsturmes verschleiert, wie ich es bei Hussein gelernt hatte -, doch auch wenn ich unverschleiert sei, hätte er Zweifel, was ich wirklich sei. An der nächsten Haltestelle fragen die beiden die alte, verrunzelte Berberfrau, die uns « galettes », Fladenbrote, verkaufen will. Sie schaut mich prüfend an: « Le visage, c' est bien d' une femme, mais le reste, c' est d' un homme. » Alles im Bus lacht, auch der dicke Herr, der sich vorhin über die mangelnde Unterhaltung beschwert hat. Und wie Bertel bei einem Halt in einer tiefen Schlucht die Affen, die an der Strasse um Futter betteln, geschickt an der Nase herumführt, da haben wir das Ansehen der Schweizer wieder gerettet. « La Suisse, aah, c' est bien, c' est le pays de confiance !» - Wir bekommen ganz weiche Knie: « de confiance ?» - Auch in Alger bin ich « Monsieur » geblieben, beim Orangenhändler, in der Parfumerie, in Raschids Familie. « La femme doit être ronde », sagen alle, und ich solle mir Kissen in die Hosen stopfen. Und dann haben wir Raschids Schwiegermutter zur Wohnung hinauskomplimentiert, haben die bereits bezogenen Betten auseinandergerissen, die Matratzen auf den Boden gelegt und sie mit den Leintüchern bedeckt. Mit elegantem Schwung hat Raschid sechs rechteckige Plüschkissen aus dem Schrank gezogen, eine lange, buntgestreifte wollene Decke, einen bunten, langen geknüpften Teppich. Und dann sind wir alle unter die lange Decke geschlüpft, schön assortiert nach Ehepaaren, und haben zum erstenmal nach langer Zeit wieder in einem Haus geschlafen, « à l' arabe », in der weissen Stadt am Meer... Weich sickert das Licht durch die geschlossenen Fensterläden. « Wie schön es ist, wieder zu Hause zu sein! » lacht Raschid und streckt sich, dass uns die Decke wegfliegt. Noch einen Tag lang werde ich « Monsieur » sein, « Monsieur » in Alger, denke ich...

Und dann sind auch wir wieder zu Hause. Wie ein Garten hat die Schweiz beim Anflug über den Genfersee ausgesehen, geordnet und sauber. Wir sitzen im Schnellzug von Genf nach Lausanne und sehen uns die grünen Wiesen und die weidenden Kühe an. « Kühe », staunt Bertel, « und Milch, süsse Milch... » Der Herr neben mir starrt Bertel an, unverwandt. Bertel aber merkt nichts. Er schaut vergnügt zum Fenster hinaus. « Er sieht doch gesund aus, gesund und braungebrannt », grüble ich. Der Herr aber starrt und starrt. Und plötzlich sehe ich, sehe Berteis schmutziges, fleckiges, ehemals hellbraunes Hemd, sehe unsere verdreckten Jeans, unser armseliges, zerschundenes Gepäck, sehe, was so lange niemanden gestört hat und nun wieder stört. Mit einem Schlag stürmen alle Anforderungen, die das Leben nun wieder an uns stellen wird, auf mich ein. « Soleil là-bas », denke ich verzweifelt, « la tai. » Auch in der Schweiz geht die Sonne unter, wird es Nacht, kommt die Ruhe. Wer, wer nur, zum Teufel, hat das elektrische Licht erfunden?

\ Iv. »