Meeresgletscher und Eisberge

Meeresgletscher und Eisberge VonJ He|1 Mit 4 Bildern ( 85—88 München ) Wenn von ewigem Eis und von Gletschern die Rede ist, schweifen unsere Gedanken und Augen unwillkürlich zu den schimmernden Höhen unserer herrlichen Alpen. In die Mulden und Falten unserer Berge haben sich die Eismassen zurückgezogen, die ehedem in gewaltigen Eisbächen bis tief hinab in deutsches Flachland, bis nach Schwaben und Bayern im wahrsten Sinn des Wortes « flössen ».

Aber gerade für den Schweizer ist es nicht uninteressant, von Zeit zu Zeit an andere Gletscher erinnert zu werden, die im Wesen den unseren eng verwandt, in ihren Daseinsformen jedoch grundverschieden sind. Es handelt sich um jene Gletscher, die unmittelbar ins Meer münden und ihre Geburtsstätte nur wenige hundert Meter höher im Inland haben. Bevor wir uns diesen Meeresgletschern aber zuwenden, möchte ich eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Angaben über unsere Hochgebirgsgletscher bringen. Es handelt sich um Tatsachen, die uns ja wohl in allen einzelnen Teilen einmal bekannt waren, aber doch nicht immer bewusst sind, hier aber zusammengestellt wertvolle Vergleichsmöglichkeiten bieten.

Zunächst einiges über die Ausdehnung der Gletscher: Von den polaren Eisfeldern abgesehen, ist zweifellos mit 85 km Länge der Inyltschekgletscher im Tien-Schan der gewaltigste. Es handelt sich hier um ein Gebirge in Zentralasien, das bis zu nahezu 7000 m ansteigt. An zweiter Stelle steht mit 77 km Länge der Fedschenkogletscher im Pamir. Das grösste Firn- und Eisfeld Europas ist der Jostedalsbrä in Norwegen. Hier handert es sich um ein Gebirge, das nicht höher als 2000 m ansteigt, das ganze Gletschergebiet ist etwa 140 km lang und entsendet 26 Talgletscher. Der mächtigste Teil im Inland ist etwa 400—500 m dick. Dann wäre der Aletschgletscher in den Berner Alpen zu erwähnen, der mit 25 km Länge unser grösster Alpengletscher ist. Im Ostalpengebiet steht die Pasterze in den hohen Tauern mit fast 10 km Länge an erster Stelle.

Es würde eine unzulässige Lücke bedeuten, wenn wir das gewaltigste Eisfeld und gleichzeitig die grösste Insel der Welt hier nicht erwähnen würden, nämlich Grönland, das bei einer Grosse von 2 500 000 km2 nur mit einem Dreissigstel seiner Oberfläche eisfrei ist. Grönland müssen wir uns als eine riesenhafte Mulde vorstellen, deren Ränder an der Küste etwa 1500 m hoch sind. Die höchste Erhebung steigt bis etwa 3000 m auf, und die Dicke des Eises im Inland beträgt nicht weniger als 2000 m. Es mag der Phantasie unserer Leser überlassen blieben, auszurechnen, welche ungeheure Flut den Meeren zuströmen würde, wenn dieses unvorstellbare Eismassiv ins Schmelzen käme. Dass Grönland die Wetterküche der Welt bedeutet, sei der Vollständigkeit halber erwähnt.

Es mag im Augenblick abwegig erscheinen, einen solchen Gedanken auch nur als Möglichkeit hier zu erwähnen. Andererseits haben uns aber die letzten Jahre mit der Entwicklung der Atomzertrümmerung besonders eindrucksvoll vor Augen geführt, welch unfassbare Kräfte in der Natur schlummern und sich beim Erwachen auslösen können. Nicht nur die Entstehung der jetzigen Form Spitzbergens, sondern auch die viel höher getürmten Spitzen der Alpen sind einwandfrei durch Eruptionen entstanden, für die Goethe im zweiten Teil des « Faust » die eindrucksvollen Worte geformt hat, die er Seismos, dem Gott des Erdbebens, in den Mund legt:

« Wie stünden Eure Berge droben In prächtig reinem Ätherblau, Hätt'ich sie nicht hervorgehoben Zu malerisch entzückter Schau! » Es bedarf nur eines leisen Achselzuckens der auch heute noch im Innern des Erdballes schlummernden Kräfte, um die Eismulde Grönlands nach oben zu stossen und den Eispanzer von den Bergspitzen abgleiten zu lassen. Die dann zum Schmelzen verurteilten Eismassen würden ausreichen, den Wasserspiegel des Atlantischen Ozeans um mehr als 20 m in einer etwa 100 Millionen Quadratkilometer umfassenden Fläche zu heben.

Die Eigenart Spitzbergens sei noch durch zwei Tatsachen beleuchtet, die einen interessanten Gegensatz zu den Schweizer Verhältnissen bedeuten. Die höchste Erhebung in Spitzbergen ragt nur etwa 1700 m hoch, während die meisten Berge sich mit 1000 m Höhe begnügen. Es ist darum nicht weiter verwunderlich, dass die Firngrenze bis auf 400 m über die Meereshöhe herabgedrückt ist.

Die zweite Tatsache bezieht sich auf den Niederschlag. Man kann rechnen, dass der alljährliche Feuchtigkeitsniederschlag in Spitzbergen eine Höhe von etwa 150 cm beträgt. Aber ganz im Gegensatz zu unserer Bergwelt fällt dor t Regen fast gar nie, Schnee nur in geringen Mengen, während der weit überwiegende Teil des Niederschlages an Feuchtigkeit in der Form von Rauhreif erfolgt.

Wohl allgemein bekannt ist die Tatsache, dass unsere Alpengletscher seit Jahrtausenden in stetem Rückzug sind, langsam, aber selbst für den flüchtigen Beschauer erkennbar an den hinterlassenen Moränen. Weit weniger aber dürfte bekannt sein, dass dieser Rückzug immer wieder von neuen Vorstössen der Gletscher unterbrochen wurde. So ist in der Zeit von 1000—1150 ein mächtiges Anwachsen zu verzeichnen, das längst eisfrei gewordene Teile wieder neu vergletscherte. Ein neuer Vorstoss setzte von 1600 bis etwa 1650 ein, der zu einem Höchststand der Gletscher in historisch einwandfrei geklärter Zeit führte. Weitere Vorstösse sind um 1726 und 1850 verzeichnet, während 1772 ein besonders starker Rückgang in Beschreibungen geschildert wird.

Welche Folgen das erneute Vorrücken der Gletscher nach der ersten Jahrtausendwende hatte, sei an einem interessanten Beispiel aus den Hohen Tauern beleuchtet. In der Goldberggruppe wurden etwa um das Jahr 1000 in Höhe bis zu 3000 m goldhaltige Erze abgebaut. Der nach der ersten Jahrtausendwende zu neuem Vorstoss ansetzende Gletscher zwang die Bergknappen, ihre Arbeitsstätten zu verlassen, überdeckte die Stolleneingänge und zerstörte alle Bauten. Erst in den letzten Jahrzehnten kamen diese Dinge allmählich wieder zum Vorschein.

In diesem Zusammenhang ist es nicht uninteressant, einen Blick auf das Wandertempo der Gletscher zu werfen, das sie je nach den klimatischen und sonstigen Verhältnissen einschlagen. Man kann rechnen, dass die Alpengletscher jährlich etwa 40—200 m talwärts wandern, was einer Tagesstrecke von 10—40 cm entspricht. Wesentlich rascher fliessen die Gletscher auf Spitzbergen, die im Jahre immerhin 400 m zurücklegen, also täglich über einen Meter. In Grönland steigert sich das Tempo ganz gewaltig, nämlich auf etwa 20 m pro Tag, so dass die Jahresleistung auf etwa 7000 m ansteigt. Am eindrucksvollsten kann der Unterschied zwischen den Alpengletschern und den im Meer mündenden beleuchtet werden, wenn wir die Gletscherenden in den Brennpunkt unserer Aufmerksamkeit bringen. Den Schweizern ist der Gedanke, dass das Gletscherende ein Aufhören, ein Ende im wahrsten Sinne des Wortes für den Gletscher bedeutet, ungewohnt. Beim Erreichen der Eisgrenze haben sich aus Schmelzwasser die Gletscherbäche gebildet, und die Zungen des Gletschers schieben unentwegt neuen Schutt zu den vor ihrem Ende sich schon türmenden Moränenhügeln.

Hier sei eine interessante Ausnahme erwähnt: der Vernagtgletscher in den ötztaler Alpen. Er mündet ähnlich wie die Meeresgletscher im Wasser eines Stausees. Dort riegelt ein seitwärts herandrängender Gletscher den Abfluss der Gletscherwasser aus dem Rofantal ab. Die Folge war wiederholt ein Bruch der Eisbarriere, die, dem ungeheuren Wasserdruck nachgebend, den angesammelten Wassermassen den Weg der Zerstörung in das ötztal freigab.

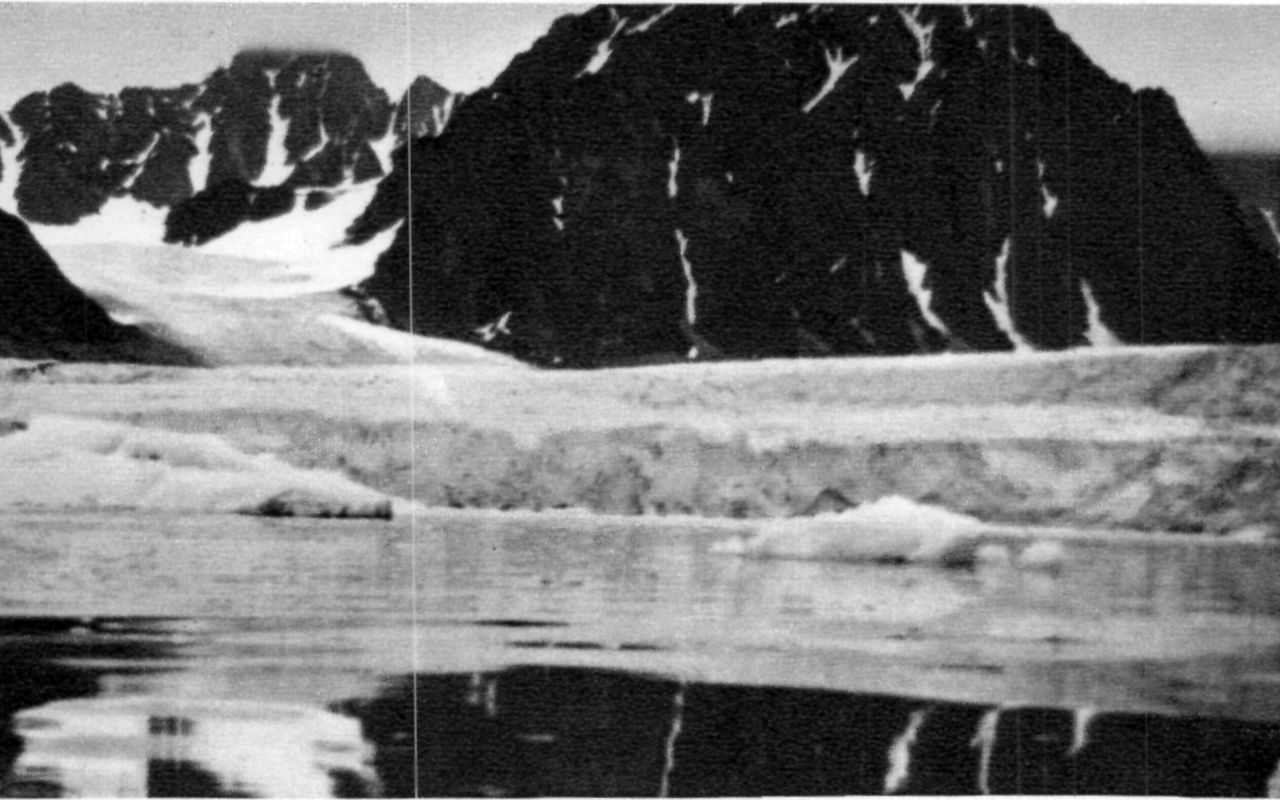

Ganz anders als das Moränenende unserer Alpengletscher gestaltet sich die Entwicklung bei den Meeresgletschern, bei denen an Stelle der in Auflösung befindlichen schmalen Zungen die gewaltige breite Stirnfront des kraftstrotzenden Eismassivs dem Meer zudrängt. Hier handelt es sich nicht um das müde Versickern des Alters, sondern um ein gewaltiges Sterben in grandioser Schönheit, den Tod gewissennassen mit neuem Leben vermählend.

Mit gewaltigem Tosen trennen sich riesige Eismassen vom Mutterleib des Gletschers und treten in leuchtendem Weiss je nach ihrer Grosse als Eisinseln, Eisberge oder Eiskälber die Wanderung ins Meer an. Es mag uns Kindern der Berge fast unglaublich erscheinen, dass mitunter Eisstücke mit einer Oberfläche von 150—180 km2 sich selbständig machen. Die Dimensionen dieser Eisgiganten werden uns aber erst dann bewusst, wenn wir daran denken, dass von allen Eisbergen und Eisinseln nur etwa der achte Teil aus dem Wasser ragt, während etwa 7 Achtel geradezu heimtückisch unter Wasser ihr Leben fristen. Welche Gefahren in den Eisbergen lauern, ist der europäischen Menschheit durch die furchtbarste Schiffskatastrophe der Neuzeit, durch den Untergang der mit allen Hilfsmitteln der modernen Technik und Sicherheit gebauten « Titanic » klar geworden, die im Jahre 1912 nach einem Zusammenstoss mit einem Eisberg in kürzester Zeit unterging und über 1500 Menschen in das Wassergrab mit hinabzog. Der Ausdruck Zusammenstoss ist irreführend. Wäre die « Titanic » bei voller oder gar nur halber Kraft tatsächlich mit ihrer Spitze auf einen Eisberg « gestossen », so wäre niemals die Auswirkung auch nur einigermassen so verheerend gewesen. Die Zerstörung wäre nur teilweise erfolgt und durch die Schliessung der Schotten wäre das Schiff zweifellos so lange über Wasser gehalten worden, bis der Rettungsdienst sich abwickeln konnte, wenn das Schiff nicht überhaupt vor dem Untergang bewahrt worden wäre. In Wirklichkeit versuchte der Kapitän im letzten Augenblick dem aus dem Nebel auftauchenden Koloss auszuweichen. Der Schiffsrumpf glitt an dem unter Wasser liegenden Teil des Eisberges entlang. Dadurch wurde die eine Seite des Schiffes aufgerissen oder, wie der Fachausdruck lautet, « auf-gescheert ». Innerhalb weniger Minuten füllten sich sämtliche durch die Dia-manthärte des Eises aufgeschnittenen Schotten auf der einen Seite des Schiffes mit Wasser, das Schiff legte sich nach dieser Seite um und besiegelte so sein und seiner Passagiere Schicksal.

Alles Unheil hat, wenn es hilfsbereit von der menschlichen Vernunft zu Ende gedacht wird, auch wieder sein Gutes. Schon ein Jahr später wurde die « Titanic-Konferenz » einberufen mit dem Ergebnis, dass ein internationaler Vertrag zum Schutz des menschlichen Lebens auf See geschlossen und ein lückenloser Warndienst speziell für die Gefahr der Eisberge geschaffen wurde.

Wenn man bedenkt, wie machtlos selbst die raffiniertesten Formen menschlicher Technik der unbeirrbaren Naturkraft gegenüber sich erwiesen haben, so bringt in diese Überlegungen eine einfache Tatsache eine überraschende, fast unheimliche Note. Nicht das Element selbst, sondern seine Form oder richtiger seine Temperatur türmt sich als gigantische Gefahr gegen Menschenwerk auf. Nur wenige Temperaturgrade Unterschied, und die zur Faust geballte, unüberwindliche Naturkraft des Eises streckt sich als Wasser zur Hand, die nicht zerschlägt, sondern trägt.

Hier seien einige Gedanken über das Eis eingeschaltet, die mit bekannten Ideen beginnend zu den außerordentlich überraschenden Ergebnissen russischer Forschung überleiten.

Ganz allgemein kann man die beiden Gegensätze Hitze und Kälte in der Weise charakterisieren, dass man die Wärme als das belebende und das Leben verbrauchende Prinzip, die Kälte aber als das konservierende und erhaltende bezeichnet.

Jede Wärme, die sich ja unter Umständen bis zur Hitze steigern kann, ist berufen, Leben zu wecken, zu erhalten, aber auch langsam oder schnell dem Tode zuzuführen. Völlig verschieden davon ist die Wirkung der Kälte ( als populäre Bezeichnung für die unter dem Gefrierpunkt stehende Temperatur genommen ), die jedes Wachstum abstoppt, aber andererseits das Gewachsene unverändert im gleichen Zustand erhält. Hier liegt der Einwurf ausserordentlich nahe, dass gerade das Abstoppen des Wachstums lebender Natur schon dem Tode gleichzusetzen ist und eine Konservierung leblos gewordener Natur keine Konservierung im eigentlichen Sinne bedeutet.

Es besteht zweifellos die Berechtigung, als Beweis hierfür anzuführen, dass erfrorene, im Eis eingeschlossene Lebewesen tierischer Herkunft zwar auch nach wochenlangem, vielleicht auch monatelangem Eistode wieder vorübergehend noch einmal zum Leben erweckt werden können, aber dass dies nicht mehr Leben im eigentlichen Sinne bedeutet. Auch die Erhaltung der Lebensfähigkeit von Pflanzen war nach der bisher geltenden wissenschaftlichen Ansicht eine ausserordentlich beschränkte. Als man seinerzeit im Rahmen der Ausgrabungen in Pompeji relativ gut erhaltene Getreidekörner fand, entstand vorübergehend die sensationelle Behauptung, diese Körner hätten sich noch als keim- und lebensfähig erwiesen, wurde aber rasch als eindeutiger Irrtum klargestellt.

Ein grundsätzlich anderes Ergebnis bringen nunmehr die Forschungen russischer Gelehrter, die in den Jahren 1934—1938 auf ganz neuen Wegen zu völlig neuen Erkenntnissen gelangten. Sie bewiesen nämlich, dass die sogenannte Anabiose, d.h. die Fähigkeit vieler Tier- und Pflanzenorganismen, ihr Leben zu unterbrechen und nach bemessener Frist wieder fortzusetzen, die Frist zeitlich derartig zu dehnen vermag, dass unsere bisherige Vorstellung vor diesen neuen Tatsachen gewissennassen ratlos dasteht.

Die russischen Forscher bedienten sich der Methode, in geeigneten Gegenden, z.B. Skoworodino an der Amur-Eisenbahnlinie, in Bodentiefen vorzudringen, die dauernd gefroren sind und auch in den heissesten Sommermonaten niemals auftauen. Hier genügte eine Tiefe von etwa 4 Metern. Aus dieser Tiefe wurden gefrorene Schlammstücke in destilliertem Wasser langsam geschmolzen. Schon 10 Tage später entwickelten sich 12 verschiedene Arten Seetang zu neuem Leben, und etwas später bewegten sich die sogenannten Krebstierchen ( mit etwa 0,3 mm Durchmesser ), die zu der Gattung der niederen Krustazeen gehören, mit unzweifelhafter Lebendigkeit und Lebensfähigkeit durch das Wasser. Sehr vorsichtige Schätzungen kommen zu dem Ergebnis, dass diese wiederbelebten Pflanzen und Urtierchen 1000 bis 3000 Jahre in Kältestarre gelegen hatten. Von diesen Ergebnissen ausgehend wurden die Versuche im sogenannten Bodaibo-Rayon weitergeführt, und es gelang, Schlammproben aus den ältesten Schichten, die entweder aus der Interglazialzeit, also der Zeit zwischen den beiden letzten Vereisungen der Erde oder aus der Zeit der letzten Vereisung selbst stammen, zu gewinnen. Nach Meinung der Fachleute dürften 20 000 Jahre eher zu niedrig als zu hoch gegriffen sein, als Zeitraum, den die Lebensfähigkeit dieser primitiven Organismen scheinbar ohne jede schädigende Wirkung überstanden hat.

So unerbittlich die Natur die Kraft des Wassers zur Gefahr des Eises ballt, so unerbittlich löst sie diese zerstörende Macht durch Wärme wieder im Laufe weniger Tage. Selbst die grössten Eisberge haben nur ein kurzfristiges Dasein, dem nur der Stift und der Pinsel des Künstlers oder die hilfsbereite Kamera des Reisenden Dauerwerte zu geben vermögen. Eine Frage wird häufig gestellt: Wie vollzieht sich die Loslösung der mehr oder minder grossen Eisblöcke vom Gletscher? Anders ausgedrückt: Wie ist der Vorgang der Kalbung zu erklären?

Hier sind zwei grundsätzlich verschiedene Kräfte zu unterscheiden, die aber in der Wirkung meist ineinander übergehen. Die eine Kraft äussert sich als Druck von unten, die andere von oben. Das Gletscherende, das mitunter breit in das Meerwasser frei hineinragt, erhält bei seiner abwärts schräg gerichteten Wanderung immer stärkeren Gegendruck durch das Wasser von unten, bis sich das Gefüge des Eises lockert und gewaltige Eisblöcke nach oben weggepresst werden.

Die andere Kraft ist die der nagenden Wärme des Wassers, das unablässig den Vorderteil der Eisstirne unterspült, bis die entstehenden Hohlräume, dem Gewicht des Eises nachgebend, nach unten zusammenkrachen.

In beiden Fällen entsteht im Augenblick der Loslösung eine gewaltige, durch hydraulischen Druck sich blitzartig fortpflanzende Kalbungswelle, die mit unvorstellbarer Schnelligkeit durchs Meer schlingert und manchem Unvorsichtigen zum eisigen Verderben wurde. Wer zum erstenmal einem Eisberg begegnet, wird an alles andere eher denken als an die unheimlichen Gefahren, die in diesem schimmernden Riesen versteckt liegen. Er wird vielmehr völlig eingefangen von dem herrlichen Spiel der Farben und Formen. In märchenhaftem Grün, Blau und Blaugrün mischen sich alle denkbaren Schattierungen dieser Farben in den Höhlen und Terrassen, in iden Klüften, Spalten und Spitzen. Es ist ein Spiel von Licht, Farbe und Form, eintönig in der Wahl der Grundmittel, aber unerhört in der Wechselkunst zu mischen und zu kombinieren. Bald gross und stark in den Linien, bald bizarr in tausend Einzelformen sich lösend, bleibt doch immer die Einheit der Grundidee für den umfassenden Blick gewahrt.