Querung der Tungnaá in Island

VON HUGO NÜNLIST, LUZERN

Mit 4 Bildern und 2 Kartenskizzen ( 161-164 ) Wir waren im Kastenwagen von Reykjavik zur Farm Naefurholt 130 km weit gerattert und genossen am nächsten Tag das aussergewöhnliche Glück, die Hekla ( 1491 m ) bei herrlichem, wenngleich kaltem Wetter zu besteigen. Abends sassen wir wieder vor unserem Zelt und fragten den Bauern Ofeigsson um Angaben über die Tungnaâ, einen der mächtigen Ströme des Vatnagletschers. Er schüttelte den Kopf und zeigte mit der flachen Hand an den Hals. Ob wir sie nordöstlich des Berges Snjóalda queren könnten? Vielleicht bei Faxafit, meinte er achselzuckend. Der Ort ist so entlegen, dass der Farmer keinen sichern Bescheid wusste, um so eher, als der Isländer die Flüsse mit Ponies oder Geländewagen zu kreuzen pflegt. In Reykjavik hatte man die Möglichkeit rundweg verneint.

Wir blieben beim Entschluss, es zu wagen; denn beabsichtigt war, jenseits der Tungnaâ den weltfernen Pass Vonarskard zu überschreiten, mehrere Tage dem gewaltigen Inlandeis des Vatnajökull zu folgen, die Vulkane Askja und Krafla zu besuchen und nach etwa drei Wochen das Myvatn ( den Mückensee ) zu erreichen; alles durch unbesiedelte Gebiete und ausschliesslich durch Sande, Aschen-und Lavawüsten, die kaum je in dieser Richtung zu Fuss zurückgelegt worden waren.

Zwei Tage lang wanderten wir ostwärts und gewannen am 2. August 1958 abends den Kofi Jökuldalir, eine leere und unbewohnte Hütte. Solche Kofar sind entweder aus Rasenziegeln erstellt oder bestehen aus Erdwall, Holz und rotem Wellblechdach, derweil im Innern eine erhöhte Pritsche im Frühjahr und Herbst als Lager dient, wenn Schafe und Pferde ausgesetzt oder eingetrieben werden. Am Gegenufer des Talflusses gewahrten wir einige Wagen, die sich auf der Heimreise von den heissen Quellen Landmannalaugar befanden. Sie hielten an, alle Isländer stiegen aus und blickten unverwandt zu uns herüber. Sobald ich ihnen winkte, erwiderten sie den Gruss durch Verwerfen der Arme. Es waren die letzten, denen wir begegneten. Erst nach 330 km stiessen wir wieder auf Menschen. Ein Kolkrabe erhob sich aus den Gründen mit tolpatschigem Flügelschlag; ein Brachvogel ( spói ) mit Sichelschnabel stelzte durch das Ried am Sandsaum; im Süden schlichen Wolkenpelze von den Schneebergen herab und verhüllten sie; ruppige Winde schnaubten heran, fegten das Gras zu Boden und brachten eine schneidende Kälte, die uns zwang, den Schermen aufzusuchen.

Nach einer frostigen Nacht erheben wir uns mit steifen Gliedern. Es hat bis zur Talsohle geschneit, und noch immer ergiesst sich Regen, untermischt mit Flocken, weshalb wir nicht aufbrechen können. Untätig zu sein, weckt den Hunger. Wir dürfen aber bloss zweimal täglich essen, soll die Nahrung drei Wochen lang reichen. So trotten wir halt im Raum umher, um uns zu wärmen. Es scheint besser zu sein, hier zu warten, als mit nassen Kleidern irgendwo das Zelt aufzuschlagen. Sowie sich aber um 11 Uhr die Hangnebel lichten und der Niederschlag sich in leichte Graupeln wandelt, verlassen wir die Schutzhütte; denn wenn es gelingt, noch heute die Tungnaâ zu durchschreiten, können wir nochmals einen Kofi beziehen, den letzten vor dem Nordland.

Alfred Steffen und ich erklettern rasch, ungeachtet der Säcke, eine Böschung durch triefende, verschneite Grasmugel zu einer Kluft, in die wir, eine Schafführe benutzend, über abschüssigen Grus und Lehm absteigen. Dem verblockten Wildwasser folgend, auf schwammigem Moos oder schieferdunkeln Klötzen, sichten wir den graugepeitschten See Graenalón und die Wollknäuel einiger Lämmer, die im struben Wetter Gräser rupfen und erschrocken flüchten. Hier müssen wir in den Kleppermantel schlüpfen und die Kapuze über die Ohren stülpen. Ein fortwährender Sturm peinigt uns und schleudert Hagelkörner ins Gesicht, haben wir doch gegen eine eigentliche Wetterwand anzukämpfen, die sich von Norden her ungehindert über die Tuffhügel herabwälzt. Nach einer Stunde führt uns der Kompass auf den Sattel einer Hochfläche, wo wir kurz an ein Bord hocken, um die Karte zu befragen, während eisige Nebelschwaden den Flanken entlangstreichen.

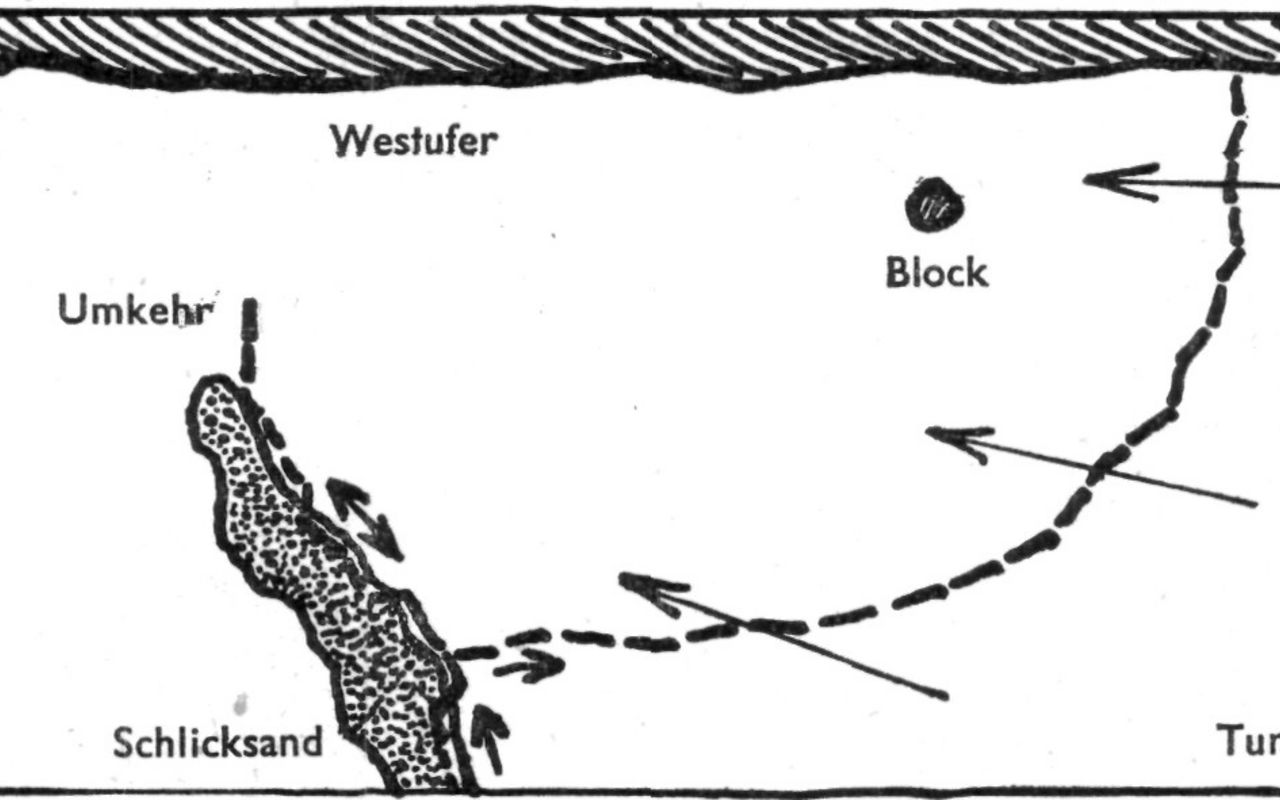

Ausschnitt der Karte des Südlandes von Island: Mittellauf der Tungnaä Die zweite Stunde bringt uns an die Tungnaä, die eher einem See als einem Fluss gleichkommt. Schwarzer, scheusslicher Schlicksand starrt da und dort aus dem Wasser, bloss wenige Zentimeter hoch, so dass er grundlos matschig sein muss. Eine gewisse Furcht übermannt mich beim Gedanken an ein Betreten; denn solchen Trugboden habe ich mehrfach kennengelernt. Nach der vierten Marschstunde langen wir bei Faxafit an. Es besteht offensichtlich Hochwasser wegen der Schneeschmelze und des vorgerückten Nachmittags, was somit denkbar ungünstig ist. Grosse Teile der Schwemmsande sind ertränkt worden, und die Flussläufe zwischen den Morastinseln zeigen sich gelblich und reissend, weshalb auf dem breiigen Grund hinterhältige Rillen ausgeschürft sein müssen. Es wird also schlimmer sein, als wir geahnt haben.

Von einem Hügel aus überblicken wir die Tungnaä, die eine Halbstunde nördlich von uns aus einem zwei Kilometer breiten Becken strömt, an dessen Südende wir nochmals beraten wollen. Die Ebene davor ist von der Faxaâ durchflössen, die im Gebirge ungewöhnlich viele Adern aufnimmt. In der Tat, sie zwingt uns, barfuss hinüberzuwaten, wobei die sandigen Eilande das Gewicht zu tragen vermögen. Einmal hingegen platscht der vordere Fuss derart hinein, dass ich ihn entsetzt zurückzerre und dabei mit dem andern auch noch versinke. Ich werfe den Sack schleunigst in den Brei und vermag mich aus der quietschenden Masse zu wühlen. Wenn solcherlei an harmloser Stelle geschieht, wie wird es erst mitten in der Tungnaâ sein? Der schwere Rucksack müsste ins Wasser geworfen werden, der Gefährte dürfte sich nicht nähern und nicht zu sehr am Seil ziehen, um nicht selber einzutauchen, und läge ich in den Fluten, würden sich die Hände nur im haltlosen Schlamm verkrallen. Es ist zum Verzweifeln.

Um 16 Uhr stehen wir am Kap vor der weiten und vier Kilometer langen Wanne. Hier sollten nach der Karte breite Sandbänke eingefügt sein, doch nur wenige durchsprenkeln um diese Zeit die ausgedehnte Wasserfläche. Sie erwecken den Anschein, als ob Krokodile auf uns lauerten. Unser Dossen leitet die bräunliche Hauptströmung der Flussmitte zu, so dass sich das Wasser unter uns ziemlich ruhig verhält und ich sogleich die 10 Meter hohe Aschenrampe hinabrutsche, um vorerst ohne Last die beiden ersten Sandtische zu prüfen. Beide, der graue und der finstere, federn vertrauenerweckend unter den Tritten, wonach ich aufgeregt hinaufrufe: « Es geht, wir wagen es! Mach schnell, wir rasten erst drüben! » Das Gegenufer aber ist immerhin 600 Meter entfernt.

Auch der harsche Wind und empfindliche Kälte zwingen uns zu raschem Handeln. Hosen, Hemd, Leibchen, Wollkappe, Stirnbinde, alles wird verstaut oder festgebunden, bis wir nur noch in Unterhosen und Schuhen stecken. Das Seil umgeschnürt, den Regenmantel um den unförmigen Sack geschlungen und den Holzstab in der Hand, so watscheln wir in die Wasserwüste und überschreiten die vordem Wippsandinseln in südwestlicher Richtung.

Es naht der erste bedeutende Flussarm. Am gespannten Seil stapfe ich schnurstracks hinein und taste vor jedem Schritt mit der Sonde hastig den Untergrund ab, der bereits Runsen enthält, in die man hüfttief einsackt. Die Niederschläge haben aufgehört. Begänne es von neuem zu regnen, würden wir die Tropfen niemals spüren, wie ich des Windes nicht achte und nicht des eiskalten Gletscherwassers, weil wir vom unbeugsamen Willen beherrscht sind, wenn irgend möglich die Tungnaâ zu bewältigen. Mag der Sturm noch so widerhaarig sein, der vom Vatnajökull her durch das Trogtal herabbraust, wenn nur der Boden etwelchen Widerstand leistet, lagert doch nirgends im Strombett auch nur eine Spur von Kies oder Geröll.

Die folgenden, bloss zollhohen und schwärzlichen Triebsandflecken sind solchermassen pflastrig, dass die zunehmende Gefahr sogleich offenkundig wird. Nur mit Mühe vermag ich die Schuhe loszureissen, die der Schlamm geradezu ansaugt. Auch das Zickzacken bringt mich nicht aus dem widerlichen Pflotsch. Deshalb weiche ich zurück und gehe dem Inselland im wadentiefen Wasser entlang, wo die Sandsohle etwas zuverlässiger ist. Hernach muss das nächste Flussband, gleichfalls so breit wie die Reuss, durchmessen werden, worin neuerdings Gräben eine heftigere Strömung aufzeigen. Für kurze Zeit ist sie jeweilen brusttief, wonach der Stab wiederum ansteigendes Gelände ankündigt.

Ein flüchtiger Rückblick besagt, dass kaum ein Drittel zurückgelegt worden ist. Das andere Ufer schält sich indes schon deutlicher heraus. Man erkennt bereits Steinknollen und Moose. Ein noch grösseres Unbehagen erwächst uns jetzt aber auf den Wölbungen vor und nach den Furchen, wo der Schlick derart nachgiebig ist, dass ich entsetzt bald nach hinten, bald zur Seite springe. Mehrfach bin ich mit beiden Beinen gefangen, wie von Krallen umklammert, und schwanke bedenklich, weil die Fluten mich umzukippen drohen. Der Stecken vermag nicht zu stützen und dringt wie in Watte ein, so dass ich einmal hinstürze und in den Sandteig greife, ohne Halt zu finden. Nichts als flaum-zarte Grütze, wo Wasser und Sandsumpf ineinanderdringen, wie etwa auf dem Seegrund vor Bad-anstalten. Mit Hilfe der Knie gelingt es endlich, mich zu lösen, während sich das Wasser durch mein Wühlen in eine hässliche Jauche verfärbt hat.

Nach einem kleinen Sandstreifen, der abermals von trügerischem Mus verkleistert ist, uns um-hergelenkt und doch noch ins Wasser abgedrängt hat, durchschneiden wir einen weitern Flusszweig in einem Bogen nach Norden ausholend, haben wir ja die Lehre gezogen, dass die kürzeste Strecke von einer zur andern Sandbank stets ernste Zwischenfälle bereitet. Der letzte Lehmgürtel ist ziemlich lang und mitunter mit heimtückischen Pfuhlen bewehrt, aber er verläuft quer zum Stromlauf und ermöglicht uns, bis auf annähernd 50 Meter ans Westufer vorzustossen. Innerlich über den Erfolg schon jubelnd, tappe ich ermutigt hinein, vor Eifer und Ungeduld in gerader Linie diesmal, nicht eingedenk der Erfahrungen, was uns beinahe zum Verhängnis geworden ist.

Vorerst eine Anzahl harmloser Wülste, zwischen denen ich aber immer tiefer einsinke und ums Haar von der schon hier auffallend starken Strömung umgeschlagen werde. Plötzlich sticht der Stab vergeblich nach einer Unterlage und wird einfach weggespült, so wuchtig ist der Durch-lauf geworden. Im selben Augenblick gleitet der Rand der Flutkehle ab und wischt mich weg. Schon bis zur Brust verschwunden, drehe ich mich um, erfasse das Seil, ziehe mich ein und berühre mit den Knien wieder den Grund. Der Rucksack jedoch rutscht auf die rechte Hüfte, so dass mich die Strömung vollends niederdrücken kann. Ich springe wie wild auf, bis an den Hals Übergossen, und weiss zunächst nicht, wie mich wehren. Der Holzstab taugt in beiden Richtungen des Flusses zu nichts, und liegt er in der Sandpappe, verschafft er wohl einen Halt, dagegen wird mir der Kopf überschwemmt. Immerhin genügt ein solcher Augenblick, das Gleichgewicht herzustellen.

Als ich der ärgsten Gefahr entronnen bin und nur noch die Schuhe aus dem Schlick zu zerren brauche, um zu meinem Gefährten zurückzugelangen, zische ich wütend hervor: « Es gibt keinen zweiten Versuch. Wir müssen aufgeben !» So nah dem Ziel einen derartigen Fehlschlag zu erleben, packt mein Innerstes. Die Vernunft rät mir zu verzichten. Mir aber graust schier vor dem endlosen Rückmarsch durch Wind und Kälte. Ich erwäge fieberhaft eine andere Lösung. Hinüberzuschwim-men wäre durchaus möglich, jedoch keinesfalls mit den Säcken. Da zudem das Seil niemals reicht, könnten sie auch nicht eingeholt werden. Überhaupt, durchnässte Säcke bedeuten das Ende unserer Fahrt, zurückgelassene - erst recht.

Da lacht Alfred unvermittelt auf, so dass ich unwillig über sein Verhalten bin. Freut er sich etwa noch über mein misslungenes Abenteuer? « Es gibt jetzt nichts zu lachen. Denk vielmehr an die Isländer. Sie haben recht bekommen. » Er grinst nur weiter und steht hinter mich. « Was ist denn mit dir los? » frage ich entrüstet. « Wenn du dich sähest », erwiderte er, « unter deinem Rucksack baumelt eine dicke Wasserblase! » Ich schaue zwischen den Beinen durch: Der Regenmantel hängt tatsächlich bis auf den Flusspiegel hinab, hat oben, bei der Verschnürung, eine Menge Wasser geschluckt und ist wegen des Gewichtes nach unten geglitten. Nur wenig hat gefehlt, und ich hätte ihn verloren. Nun ist er prall aufgedunsen und wirkt so spassig, dass wir für eine Weile den Ernst der Lage vergessen. Ob auch der Inhalt des Rucksackes durchnässt ist, wird sich später erweisen. Ich kann ihn ja nicht abstellen, weshalb Alfred die Schutzhülle öffnet, um die Schmutzbrühe zu entleeren.

Widerwillig, weil unabänderlich, nehme ich die Spuren auf, die wir auf dem Hinweg eingeprägt haben, und biege auf halber Länge des ekelhaften Sandlappens nach Norden in die Seefläche ab -mehr aus Trotz denn aus Hoffnung, nur um irgend etwas zu tun, das nicht gänzliche Umkehr bedeutet. Ich komme im schenkeltiefen Wasser wider Erwarten gut voran, erkenne bisweilen den gelblichen oder schwarzen Grund, der durch einen Lattenstoss auf seine Festigkeit geprüft wird, und lenke mählich nach Nordwest, weil sonst das Ufer nicht näherrückt. Mehr und mehr schwenke ich ab, einem Steinklotz zu, dem einzigen, der, soweit man sieht, aus den Fluten ragt und wohl bloss 25 Meter vom rettenden Abhang entfernt ist. Da der Boden immer noch gnädig ist und sich die Schuhe im Schlick nur gelegentlich verfangen, wage ich nicht, allzusehr diesem Knollen zuzustreben, sondern behalte gleichmässig den Bogen bei, der uns nördlich an ihm vorbeiführt.

Mit zunehmender Freude dränge ich stürmischer voran, so dass Alfred wegen des straffen Seils wahre Bugwellen vor sich hin rollt. Mich dünkt, das Ufer könne uns im letzten Augenblick weggeschnappt werden. Lediglich zwei ausgewaschene Kanäle noch, in die wir bis zu den Hüften eintauchen, ein Stolpern über einen verborgenen Tuffblock, der mich beinahe zu Fall bringt, dann hebt sich das Umgelände - und ich schäume aus der Tungnaâ! Es ist unterdessen 17.30 Uhr geworden. Nach mehr als drei Viertelstunden des Bangens und Verzagens in einer fast geschlossenen Wasserwüste, überdies bei Schneeschmelze und gegen Abend, haben wir einen der gefürchteten Ströme des Vatnagletschers überwunden, einer Firnkuppe, die 8000 km2 umfasst.

Wir schütteln einander die Hände, umarmen uns und klatschen gegenseitig auf den Rücken, sobald die Säcke abgeworfen sind. Der Weg zum Nordland ist frei. Wir sind nicht mehr genötigt, mit der Tungnaâ anzubändeln. Nach deren Querung geniessen wir in vollen Zügen einen der schönsten Augenblicke des Lebens. Der Einsatz hat sich gelohnt. Wir rupfen übermütig die Kleider hervor - mein Sack ist ziemlich trocken geblieben -, schütten das russige Schlickwasser aus den Schuhen und waschen sie so sorgfältig wie Geschirr. Um uns nicht zu erkälten, verschieben wir die ersehnte Rast und machen uns sogleich reisefertig. Nur noch zwei Aufnahmen des unheimlichen Stroms. Sie schildern mir den düstern Wolkenvorhang, die unendlich öden Bergketten der Tung-naarfjöll, auf denen der Neuschnee wieder weggetaut ist, die mattschimmernden Wassermassen, wie auch die paar dünnen Striche des abgelagerten Triebsandes und den in die Strömung verbannten, einsamen Felszahn. Den treuen Holzstab pflanzen wir gut sichtbar in die Berglehne, umwickeln ihn mit Steinen und schieben einen Zettel hinein des Inhalts, dass wir hier gelandet seien und uns zum Kofi Tjarnarkot begeben werden. Er soll ein Lebenszeichen von uns sein.

Um 18 Uhr holpern wir dem Bergrücken entlang auf moosbedecktem Schutt und überschreiten ihn dort, wo ein schlanker Basaltturm weltverlassen über der Riesenbucht der Tungnaâ Wache hält. Alle Halden sind nun mit Tuffkugeln übersät und bilden weiche Höhenzüge, die kahl und düster sind. Der Wind weht auch hier gehässig von den Rundhöckern hernieder und trocknet im Nu die Unterhöschen, die lustig auf dem Rucksack flattern. Im Süden ist der Himmel mit blau- grauen Regensträhnen verhängt, wogegen sich das Gewölk im Westen lichtet, so dass ein Bündel Abendsonnenglanz auf den Strom und die Quicksandaugen strahlt und sie aufleuchten lässt.

Die eilige Gangart durchwärmt uns bald, namentlich als wir jenseits des Passes über Schotter-halden zu einer Ebene hinablaufen. Am Skâlavatn begehren Entenschwärme in fremdartigen Tönen auf, zwei Singschwäne schwabbern entrüstet davon, eine Schar Seeschwalben schwirrt zackig über den windgegeisselten See, dessen Schaumwellen auf den Strand gischten, und im Südwesten schimmert blassweiss das Schneehaupt der Hekla, wonach sie sich wieder verbirgt.

Nach zwei Stunden Marsch sichten wir den Kofi Tjarnarkot, der im altüberlieferten Stil gänzlich aus Grassoden gebaut und mit struppigen Halmen überwuchert ist. Wir schieben um 20.15 Uhr einige Lavaklumpen vor der verwitterten und knarrenden Tür weg und betreten den fensterlosen Raum. Weder Pritschen noch Bänke finden sich vor, einzig zwei abgeschrankte Schlafstätten, festgetretener Boden, eine Kiste als Tisch und auf den Gestellen leere, verstaubte Flaschen - für uns Bergsteiger trotz allem ein Heimetli von traulichem Liebreiz, das nach den Fährnissen, die uns die Tungnaâ beschert hat, wie ein Paradies anmutet.