Rückkehr vom Vatnajökull

VON ARNO HOFMANN, ITTIGEN-BERN

ERLEBNISSE AUF ISLAND Mit 2 Bildern ( 113/114 ) 1. Der Gletscher Am 12. Juli 1964, um die Mittagszeit, hält unser Landrover am südlichen Ende einer ausgedehnten Schotterterrasse. Der Fahrer steigt aus, blickt in die enge, steilwandige Schlucht und mustert kurz die darüberliegenden Hänge. Wir vier Islandwanderer, Hans Röthlisberger, Bernhard Schweizer, Hansruedi Wüthrich und ich, haben schon begriffen: die Fahrt, die uns vom Mückensee aus 150 km weit durch unbewohnte, wüstenähnliche Gebiete in diesen wohl abgelegensten Winkel der « Insel aus Feuer und Eis » geführt hat, ist zu Ende. Ein kalter, steifer Wind erfasst uns, als wir uns einer nach dem andern aus dem Fahrzeug schälen. Über uns, im Westen, erhebt sich ein langgezogener eisgepanzerter Rücken: das Kverkfjöll, ein rund 2000 m hohes Vorgebirge des Vatnajökull. Ihm gegenüber erstreckt sich die bläuliche, stark zerklüftete Zunge des Brüarjöküll nach Norden. Wir befinden uns also bereits in jener keilförmig gegen die Mitte des Vatnajökull vorstossenden Landzunge, von deren Spitze aus ein Marsch von rund 80 km die Überquerung des grössten Plateaugletschers Europas ermöglichen sollte.

Rasch werden Rucksäcke und Ski abgeladen. Lange blicken wir dem hellbraunen Landrover nach, wie er sich über die graue Schotterebene nach Norden entfernt. Dann wenden wir uns schweigend dem am Boden aufgestapelten Gepäck zu, schnallen die Ski auf die Rucksäcke und helfen einander beim Aufnehmen der überschweren Lasten. Langsam, etwas schwankend unter der ungewohnten Bürde, setzen wir uns nacheinander in Bewegung und stapfen, immer noch wortlos, die ersten Hänge empor. In einer geschützten Mulde wird erstmals abgekocht und kurz verpflegt, dann setzen wir unseren Aufstieg über eintönige, grünlich-graue Schutthalden fort. Ein heftiger Wind braust jetzt von den eisigen Hochflächen des Vatnajökull durch das öde, lebensfeindliche Tal hinab.

In einer längeren Querung erfasst uns der Sturm erst mit seiner ganzen Wucht. Er greift in die hochragenden Flächen der Ski, verunmöglicht zuweilen jeden weiteren Schritt und wirft mich zweimal hilflos zu Boden. Glücklicherweise entdeckt Bernhard ein kreisrundes, eineinhalb Meter tiefes Kräterchen. Es bietet weit und breit den einzigen Schutz, und wir zögern nicht, unsere beiden Zelte auf seinem schneebedeckten Grunde aufzuschlagen.

Nach einer kalten, regnerischen Nacht herrscht am Morgen des 13. Juli emsiges Treiben im Kraterlager. Bunte Kleidungsstücke und Zelttücher werden zum Trocknen ausgebreitet und mit Steinen beschwert, die Bindungen der in Reykjavik und Akureyri gemieteten Ski angepasst. Fast erheiternd wirkt unser kleines Lager, wenn man vom Wasserholen im nahen Gletscherbach heraufkommt und plötzlich die Wipfel der Zelte und die buntbemützten Köpfe der Kameraden aus der schwarzen Einöde auftauchen sieht. Für heute haben wir eine Kundfahrt bis zum Gletscher vorgesehen. Nur mit den Ski und leichtem Gepäck beladen, streben wir über endlose Moränenhügel und durch schneebedeckte Mulden der Spitze des Einschnittes zwischen Kverkfjöll und Brüarjökull zu. Kohl-schwarze, dann wieder rotbraune Riesenblöcke bedecken weiter oben den feineren Schutt; das sind die Farben der Gesteinsschichten, welche waagrecht die Ostabstürze des Kverkfjöll durchziehen. Von den Hängegletschern dieses Vorgebirges lösen sich vereinzelte Eislawinen, deren dumpfes Getöse für Augenblicke die Todesstille dieses von Menschen und Tieren gemiedenen Erdenwinkels unterbricht. Endlich, von einer Anhöhe aus, entdecken wir die Stelle, wo sich der Brüarjökull mit den Steilhängen des Kverkfjöll vereinigt. Es ist der ersehnte Anblick: schneebedeckt, scheinbar harmlos steigt von hier aus der Vatnajökull in sanfter Wölbung dem südlichen Horizont entgegen. Wir springen und gleiten durch Schneerinnen zum Gletscherrand hinab. Hier werden wir morgen einsteigen! Unter einem vorspringenden Felsblock werden die Ski, einige Spritflaschen und etwas Proviant deponiert. Dann eilen wir, nicht ohne zahlreiche Steinmännchen zur Orientierung für den morgigen Tag aufzurichten, in unser schon vertrautes Kraterlager zurück.

Am 14. Juli wird das Lager endgültig abgebrochen, und bei sonnigem Wetter erfolgt der planmässige Aufstieg zum Depot am Gletscherrand. Hier wollen wir uns vor dem Betreten des Vatnajökull noch einige Ruhestunden gönnen. Bernhard und Hans streifen den Biwaksack über und drücken sich in eine geschützte Nische. Hansruedi und ich spannen das Oberdach des Zeltes zwischen zwei Felsblöcke. Schlafsack und Daunenjacke, dazu die schräg einfallenden Sonnenstrahlen, spenden zunächst eine angenehme Wärme. Als später jedoch kurze Regenschauer auf unsere Plache niederprasseln, biegt sie sich unter der Last des angesammelten Wassers, das nun tropfenweise in unsere improvisierte Behausung dringt. Nach wenigen Stunden treibt uns die zunehmende Durchnässung hinaus. Bernhard und Hans sind bereits mit Vorbereitungen beschäftigt. Gegen Abend brechen wir auf. Die Ski werden an die Füsse geschnallt, die Lasten aufgenommen, dann ziehen wir in einer langen Schleife zum Gletscherrücken empor. Hier seilen wir uns an und stellen die Kompassrichtung zur 40 km entfernten vulkanischen Senke des Grimsvötn ein: Azimut 42, unter Berücksichtigung einer Abweichung von 4 Grad des magnetischen gegenüber dem geographischen Nordpol. Wichtig ist es auch, über die zurückgelegte Distanz genau orientiert zu sein: so werden von nun an abwechslungsweise die Schritte gezählt. Die sanft und gleichmässig ansteigende, mit einer dünnen Nass-Schneeschicht bedeckte Oberfläche des Gletschers erlaubt zunächst ein gutes Vorwärtskommen. Einen blauschimmernden, von der Sonne durchweichten Schneestreifen versuchen wir im Eilschritt zu durchmessen, doch schon versinkt ein Ski in der zähen, wässerigen Masse und bleibt stecken, während sich die altmodische Bindung löst. Der leichte Nebelschleier über dem Gletscher leitet unser Distanzgefühl in die Irre. Eine schwarze, scheinbar ferne Wand könnte ihrer Form nach der südliche, teilweise apere Kraterrand des Grimsvötn sein, den wir aus den Abbildungen kennen.

Doch sie erweist sich bald als naher Eisabbruch, neben dem sich unsere Spur nun steiler emporzieht. Die Oberfläche des Gletschers bildet hier eine Wölbung, auf deren Höhe wir unvermittelt einer ersten Serie langgezogener Spalten gegenüberstehen. Immer wieder ist Bernhard, unser Seilerster, zu weiten Umwegen gezwungen, bevor er eine Schneebrücke findet, die uns sicher über den heimtückischen Abgrund leitet. Schon hier bewahrheitet sich, was uns Dr. Thorarinnson in Reykjavik über den gegenwärtigen Zustand des Vatnajökull mitteilte. Seit einigen Jahren ist der Gletscher stark im Vorrücken begriffen. Gebiete, die früher schon mit Raupenfahrzeugen überquert wurden, sind heute von Spalten durchsetzt. Die spärlichen Schneefälle des letzten Winters haben die weit aufgerissenen Klüfte nur ungenügend zugedeckt. Wird es uns unter diesen Umständen gelingen, ohne Zwischenbiwak die kleine Schutzhütte am Grimsvötn zu erreichen? Wir halten Kriegsrat und beschliessen, noch eine weitere Stunde vorzurücken. Durch eine Mulde schreiten wir zügig voran und können wieder mühelos die vom Kompass gewiesene Richtung einhalten. Doch schon ziehen sich wieder dunkle, verdächtige Streifen quer zu unserem Weg. Wir nähern uns einer neuen, unheimlich zerklüfteten Knickung in der Oberfläche des Gletschers. Riesenschlünde, deren Ränder bis 10 Meter auseinanderklaffen, stellen sich uns entgegen. Wir werfen die Lasten ab. Die isländische Nacht umgibt uns jetzt mit ihrem fahlen Dämmerlicht. Eine bläuliche Nebeldecke lastet schwer auf dem Gletscher. Wir beraten uns. Es scheint unmöglich, den Kompasskurs nach Südwesten weiter einzuhalten. Unsere einzige Chance: der soeben überquerten Mulde nach Süden folgen. Lässt sich eine derartige Richtungsabweichung verantworten? Bei sich verdichtendem Nebel? Werden wir aber nach der Überwindung der randlichen Spaltenzone nicht besser vorwärtskommen? Trotzdem dürfte es kaum gelingen, den Grimsvötn in einem Parforce-Marsch zu erreichen. Also Biwak auf dem Eis? Bei den gegenwärtigen Bedingungen und der massigen Kälte nicht ausgeschlossen; würde unsere Ausrüstung aber auch bei plötzlichem Witterungsumbruch genügen? Müssen wir auf der Südabdachung des Vatnajökull nicht sogar damit rechnen? Ein steifer Wind, der über die eisige Hochfläche weht und uns rasch durchkühlt, zwingt uns zum Handeln. Ohne Rucksäcke dringen wir noch einige hundert Meter vor, um mit dem Feldstecher das südlich liegende Gebiet abzusuchen. Auch hier zeigen sich Spalten, doch der Nebel verhindert jede Fernsicht, die sicheren Aufschluss geben könnte.

Wieder bei den Säcken angelangt, beschliessen wir den endgültigen Rückzug. Wir sind rund 8 km weit über den Gletscher vorgedrungen. Während wir freudlos und fast mechanisch unsere Ski durch die bekannte Spur zurückschieben, brechen im Norden die ersten Sonnenstrahlen durch die Nebeldecke, und ein seltsam grünliches Licht schwebt minutenlang über der zerklüfteten Zunge des Brüarjökull.

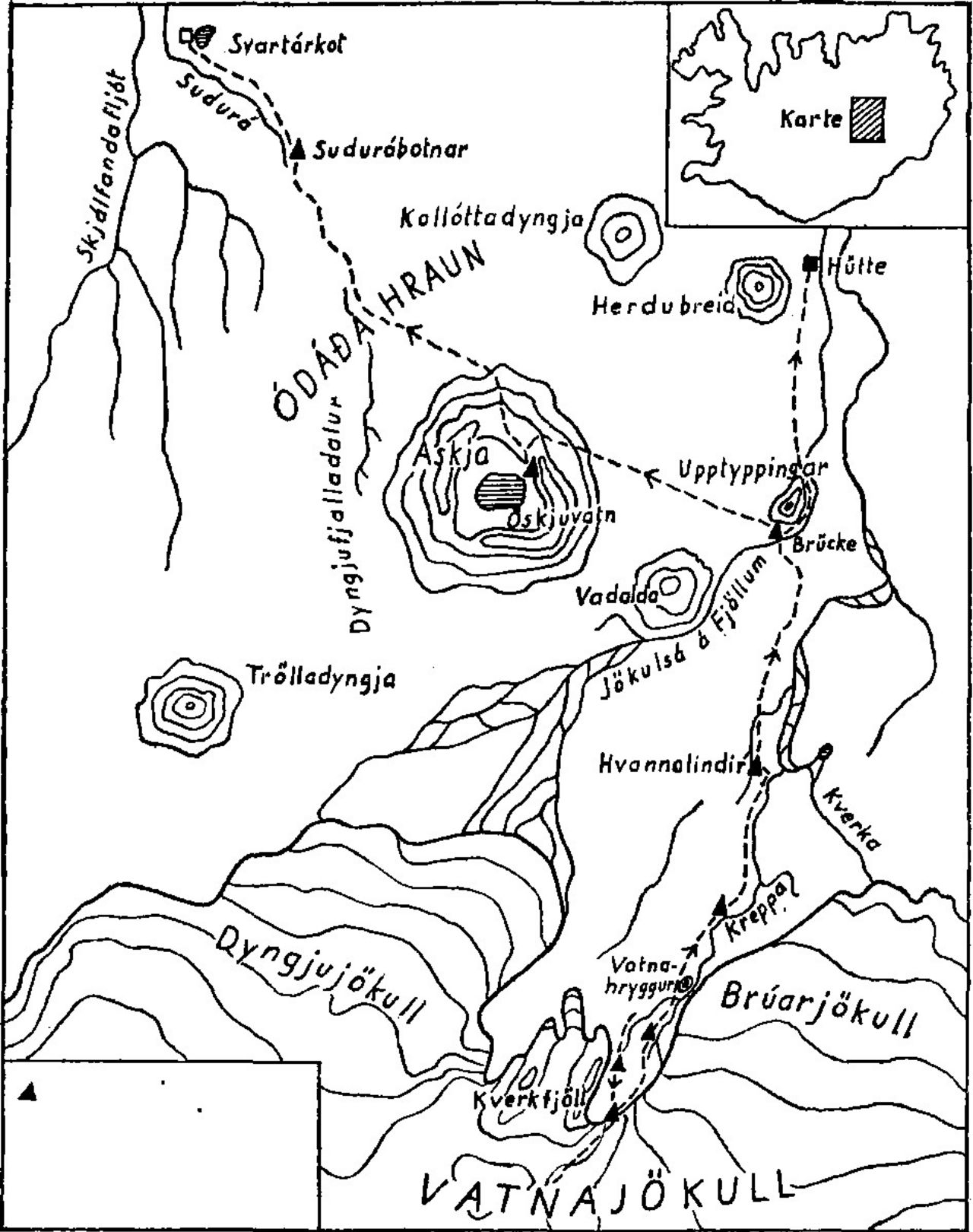

2. Im Herzen Islands Beim ehemaligen Depot am Gletscherrand wird eine mehrstündige Rast eingeschaltet und die neue Lage gründlich besprochen. Die Karte zeigt deutlich, dass wir uns in einem der entlegensten Gebiete Islands befinden. Durch den Vatnajökull und die beiden Gletscherflüsse Jökulsa und Kreppa ist dieser Landstrich nach allen Seiten abgeschlossen. Von der Brücke, die bei den Upp-typpingar über die Jökulsa führt, dürften nach der Rückkehr einer Gruppe aus Akureyri bestenfalls noch die beiden Eisenträger stehen. Immerhin können wir auf dieser Route in einem Marsch von 80 km die Schutzhütte am Fusse der Herdubreid und nach weiteren 50 km den Hof Grimsstadir erreichen. Die nächstliegenden Siedlungen sind allerdings die Höfe Bru und Eiriksstadir im Nordosten, nur 90 km entfernt. Wird es uns aber gelingen, die beiden Gletscherflüsse Kreppa und Kverka zu überschreiten? Wir beschliessen, diese Möglichkeit zu prüfen, werden also zuerst dem Rande des Brüarjökull, dann der Kverka entlang nach Norden ziehen.

Die in Reykjavik und Akureyri gemieteten, altmodischen Bretter werden sorgfältig unter dem Felsblock deponiert und ihrem Schicksal überlassen: ein kleiner Vorschub für zukünftige Vatnajö-kull-Überquerungen? Der Abstieg führt uns an dem länglichen, mit Eisschollen fast gänzlich überdeckten Gletscherrandsee Thorbergsvatn vorbei. Dann vertrauen wir uns einem schmalen, sandigen Tälchen an, das sich durch endlose Schutthügel schlängelt und schliesslich in eine ausge- Zelrlocjer Hütte a HofRoule dehnte Schotterebene mündet. In der Nähe des Baches schlagen wir unsere Zelte auf und verbringen mit Plaudern, Pfeifenrauchen und improvisiertem Bocciaspiel einen gemütlichen Abend. Die Spannung hat sich merklich gelegt, seit wir dem Gletscher den Rücken gekehrt haben, und ist uns auch die geplante Traversierung missglückt, so freuen wir uns jetzt auf das erstmalige Erlebnis einer Wanderung durch unbewohnte und selten begangene Gebiete.

Schon der nächste Tag, der 16. Juli, bringt uns eine interessante geographische Entdeckung. Wir verlassen den Lagerplatz erst um die Mittagszeit, umgehen einen Engpass und betreten nach einer Stunde eine Schotterfläche unmittelbar unter dem schwarzen, senkrechten Abbruch des Brüarjökull. Im Süden erheben sich die Vatnahryggur. Zwischen ihrem östlichen, von einem dreizackigen Felskopf gekrönten Gipfel ( Pt. 1009 ) und dem Rande des Eises verzeichnet die Karte ein etwa kilometerbreites Tal, durch das die kurz davor am Brüarjökull entspringende Kreppa abfliesst. Die Verhältnisse haben sich jedoch durch das starke Vorrücken des Gletschers während der letzten Jahre völlig geändert. Die Eiswand schmiegt sich jetzt dicht an den Osthang des genannten Gipfels. Noch zieht die Kreppa ihren Bogen durch die aus scharf profilierten Schotterterrassen aufgebaute Ebene, verschwindet aber bald wieder unter dem Gletscher, um erst nördlich der Vatnahryggur wieder ans Tageslicht zu treten. Eine natürliche Brücke aus erstarrter Lava überquert den Oberlauf der Kreppa und ermöglicht es uns, eine finstere, durch krachende Deckeneinstürze sich ständig erweiternde Eishöhle in der 40 Meter hohen Wand des Brüarjökull aus der Nähe zu betrachten. Dann überspringen wir den westlichen Zufluss der Kreppa, folgen einer schmalen Schotterterrasse und betreten das tiefeingeschnittene, mit Steintrümmern übersäte Tal zwischen den beiden Gipfeln der Vatnahryggur. Wir fragen uns ernstlich, ob diese urweltlichen Einöden schon jemals von Menschen durchschritten wurden. Selbst die genaueste Karte der Gegend, das Blatt Kverkfjöll im Massstab 1:100 000, verzeichnet hier nur die wichtigsten Geländeformen. Kleinere Erhebungen fehlen oft gänzlich. So ziehen wir bald über endlos scheinende und dennoch rasch durchmessene Schotterflächen, bald durch sandige, verschlungene Tälchen und erreichen gegen Abend wieder die Kreppa, an der wir unsere Zelte aufrichten.

Nachdem es sich als unmöglich erwiesen hat, das reissende und eiskalte Gletscherwasser an dieser Stelle zu durchwaten, beschliessen wir, vorläufig dem linken Ufer zu folgen, und wählen den Zusammenfluss der Kreppa mit der Kverka als Tagesziel für den 17. Juli. Dort verzeichnet die Touristenkarte 1:750 000 einen Reitweg, der die beiden Flüsse kurz nacheinander passiert. Es wird ein beschwerlicher Marsch. Mehrmals müssen wir breite Blocklavaströme durchqueren. Im Gegensatz zur schildförmig gewölbten und leicht begehbaren Fladenlava ( isl. Helluhraun ) erscheint die Blocklava ( isl. Apalhraun ) wie ein schwarzes, vom Sturm aufgepeitschtes und zu den mannigfaltigsten, oft bizarren und zerbrechlichen Formen erstarrtes Meer. Frische Blocklavaströme bilden selbst für den Fussgänger ein ernsthaftes Hindernis. Mit der Zeit versinken jedoch die Türmchen und Zinnen in ihrem eigenen Schutt, und es ist leicht, den mit schwarzem Verwitterungssand angefüllten Mulden zu folgen. Nicht weniger ermüdend als die Überquerung der Lavaströme ist das Durchmessen der ausgedehnten, topfebenen Sand- und Kiesflächen, besonders wenn unter den Steinsplittern eine feuchte, weiche Schicht liegt, die bei jedem Schritt nachgibt. Dann wieder begleitet ein dumpfer Ton das Aufsetzen des Fusses, und man ahnt, dass unter dem Schutt ein Lavafeld mit seinen Hohlräumen liegt. Wir haben uns an regelmässige und ausgiebige Stundenhalte gewöhnt. Es ist eine Wohltat, die schweren Rucksäcke abwerfen zu können, die ja immer noch zwei Drittel des für 14 Tage bemessenen Proviantes enthalten. Am jenseitigen Ufer der Kreppa, dort wo sie sich zu Füssen der Hochebene von Kverkârnes nach Norden wendet, liegt eine erste kleine Oase. Ihr intensives, saftiges Grün leuchtet weithin sichtbar aus der grauen, eintönigen Umgebung. Der schwarze Abbruchrand des Brüarjökull, der nun allmählich nach Osten umbiegt, bleibt immer deutlicher zurück. Kurz vor ihrem Zusammenfluss mit der Kverka fliesst die Kreppa am Fusse eines länglichen, Krepphryggur genannten Hügelzuges. Über steile Schutthalden gewinnen wir die Höhe und folgen dem Kamm bis zu seinem nördlichen Ende. Zu unseren Füssen, im Westen, liegt jetzt die ausgedehnte Oase Hvannalindir, hinter der sich die Lavawüste Krepputunga bis zur Jökulsa erstreckt. Weit im Osten ist immer noch die schöne, ebenmässige Bergform des Snefell sichtbar, der, völlig isoliert, bis zu 1800 m aufragt und mit seiner breiten Eiskuppe auffallend dem Mont Blanc gleicht. Unsere Aufmerksamkeit gilt aber vor allem dem Zusammenfluss von Kreppa und Kverka. Mit dem Feldstecher erkennen wir deutliche Jeepspuren diesseits der Kreppa; ein Steinmännchen am anderen Ufer zeigt offenbar die Stelle an, wo der Fluss überquert werden kann Voller Erwartung steigen wir den Hang hinunter und streben ungeduldig der Kreppa zu, die sich hier durch eine enge Schlucht zwängt. Doch unsere Hoffnung schwindet, je mehr wir uns nähern. Wenige Schritte vor dem Fluss macht die Jeepspur kehrt und entschwindet wieder in westlicher Richtung. Ein Holzsteg, der über die Schlucht gelegt werden kann, liegt, mit Steinen beschwert, ausgerechnet am anderen Ufer! Ein paar halsbrecherische Möglichkeiten, wie die Überbrückung durch Seilwurf und Hangeln oder das Durchschwimmen der engsten Stelle mit Hilfe der Luftmatratzen, werden kurz erwogen und wieder verworfen. Schliesslich teilen wir uns in zwei Gruppen. Während Hansruedi und Bernhard das Sandergebiet unterhalb der Einmündung der Kverka untersuchen, kundschafte ich mit Hans nochmals flussaufwärts. Erst oberhalb der Schlucht, wo sich die Kreppa in zwei grössere und einen kleineren Arm teilt, wäre ein Durchwaten vielleicht möglich. Das Wasser ist aber eiskalt, seine Tiefe durch die trübe, milchige Farbe nicht abzuschätzen, die Strömung im mittleren Arm immer noch beträchtlich. Wir merken uns die Stelle und kehren zu den Rucksäcken zurück. Auch unsere beiden Gefährten haben keinen Erfolg gehabt, und so beschliessen wir, die Zelte an dem westlich des Krepphryggur beobachteten Gewässer aufzustellen. Abgekämpft von dem langen Marsch und ziemlich missmutig stolpern wir über welliges, unübersichtliches Gelände, bis unvermittelt die Oase Hvannalindir vor uns auftaucht. Müdigkeit und Enttäuschung sind wie verflogen, und wir beeilen uns, am lieblichen Ufer der Lindaâ unser erstes Lager im Grünen aufzuschlagen. Von ruhig dahinfliessenden Gewässern umgeben, mit den vergletscherten Höhen des Kverkfjöll im Hintergrund, hin und wieder vom Geflatter der mit vorgestreckten Hälsen dahinziehenden weissen Singschwänen und dem Schrei der Wildgänse belebt, ist Hvannalindir ein Kleinod in der steinigen, toten Einöde Innerislands. Herrlich wäre es, an diesem idyllischen Ort einen Ruhetag einzuschalten. Doch unsere Ungeduld, möglichst bald einen der Flüsse zu überschreiten, treibt uns auch am 18. Juli weiter. Solange dieses Problem nicht gelöst ist, fühlen wir uns alle ein wenig als Gefangene Juli weiter. Solange dieses des zwischen Vatnajökull, Kreppa und Jökulsä eingeschlossenen Landstriches. Keiner von uns weiss ja mit Sicherheit, ob nach der Rückkehr der Leute aus Akureyri von der Jökulsabrücke überhaupt noch etwas stehengeblieben ist. Am Vormittag begeben sich Bernhard und Hansruedi nochmals zur Kreppa, um die Stelle oberhalb der Schlucht ihrerseits in Augenschein zu nehmen. Wir sind uns einig, dass dort die beste Möglichkeit liegt, den Fluss zu durchwaten. Sollen wir es also mit dem reissenden, eiskalten Wasser aufnehmen? Die Aussicht, in einem Marsch von nur 50 km den nächsten Hof zu erreichen, ist natürlich verlockend. Trotzdem bleiben wir entschlossen, kein unnötiges Wagnis einzugehen, wenigstens, solange noch ein anderer Ausweg offensteht. Wir werden also unsere Wanderung nach Norden fortsetzen und versuchen, heute noch die Jökulsä zu erreichen.

Am nördlichen Ende der Oase versperrt uns die Lindaâ den Weg. Hansruedi und ich finden bald eine Möglichkeit, sie von Stein zu Stein zu überspringen, während Bernhard und Hans sie bei derselben Furt durchwaten, die schon unser Jeepfahrer auf der Hinfahrt benützte. Dann erwartet uns ein eintöniger Marsch durch eine endlose, sandige Mulde, rechts von einem namenlosen, kahlen Hügelzug, links von der Lavawüste Krepputunga begrenzt. Mittlerweile sind wir wieder auf die Jeepspur gestossen und beschliessen, ihr bis zur Jökulsabrücke zu folgen. Der Sand ist hier so unangenehm weich und nachgiebig, dass man mit Vorteil in einer der beiden Radspuren geht, so beschwerlich es auch sein mag, ständig einen Fuss vor den andern zu setzen. Endlich biegt die Piste nach Westen ab und strebt, quer über die verwitterte Lava der Krepputunga, dem schon von ferne vernehmbaren Tosen der Jökulsä zu. Die Ungeduld beflügelt unsere Schritte, und mit atemloser Spannung nähern wir uns der Schlucht, in der sich die Brücke befinden muss. Wir machen in Zweckpessimismus, nehmen scheinbar heiter und gelöst das Schlimmste an, um uns dann vielleicht um so angenehmer überraschen zu lassen. Endlich stehen wir über der engen, einem kleinen Canon ähnlichen Kerbe, die sich die Jökulsä durch die Wüste gegraben hat; die Jeepspur führt in einem Bogen abwärts, es geht noch um eine Felskante, ein Blick in die Tiefe... und wir sind von unserem Alp- druck befreit. Metallroste und Holzbalken sind zwar entfernt worden, doch immer noch überspannen die zwei starken Eisenträger und ein dickes Drahtseil den Fluss. Einer nach dem andern wird nun angeseilt und balanciert, indem er sich mit beiden Händen an dem Drahtseil hält, vorsichtig über den nassen Balken. Tosend wälzt die Jökulsa ihre braune Flut wie eine Horde wild sich aufbäumender Pferde durch den Engpass und schleudert ihre Gischt zu unseren Füssen hinauf. Wir aber sind bald glücklich am « rettenden » Ufer versammelt und gehen gleich daran, unser erstes Lager im zugänglicheren Gebiete aufzuschlagen.

3. Zum Vulkan Askja und durch die Wüste Ódadahraun Am Morgen des 19. Juli herrscht im Lager an der Jökulsa geschäftiges Treiben. Was uns an Proviant und Brennstoff übriggeblieben ist, wird aus den Tiefen der Rucksäcke gezerrt, sorgfältig ausgelegt, gezählt und halbiert. Wir wollen uns in zwei Gruppen teilen. Bernhard und Hans beabsichtigen, der Jeepspur nach Norden zu folgen, um in einem Marsch von 20 km heute noch die Hütte an der Herdubreid zu erreichen. Wenn nötig, werden sie auch die weiteren 50 km bis zum Hof Grimsstadir auf der von der Hinfahrt her bekannten Piste zu Fuss zurücklegen. Auf ihrer Route können sie aber damit rechnen, schon bald auf ein Fahrzeug zu stossen.

Hansruedi und mich lockt im Westen das rund 20 km entfernte vulkanische Massiv der Askja, wo erst vor drei Jahren eine letzte grosse Eruption stattfand. Weitere 40 km werden wir in nordwestlicher Richtung zurücklegen müssen, um die nächste Siedlung, den Bauernhof Svartârkot, zu erreichen. Unser Marsch von der Jökulsa über die Askja nach dem Tal des Skjâlfandafljot wird uns quer durch die Ódadahraun, die grösste Lavawüste der Erde, führen.

Nach dem Abschied von unseren Kameraden wenden wir uns gleich nach Westen; der Himmel ist in dieser Richtung stark bedeckt, und eine hellbraune, vom Wind aufgewirbelte Wolke aus feinem Sand liegt seit Stunden über der ausgedehnten Fläche des Vikursandur. Wir haben kaum einen Kilometer zurückgelegt, als unvermittelt zwei Jeeps vor uns auftauchen. Erstmals nach 8 Tagen werden wir wieder Menschen sehen! Sie haben unser heftiges Armeschwenken schon bemerkt und schaukeln über das wellige Gelände auf uns zu. Es sind junge Isländer, die sich zum Kverkfjöll begeben. Ihre Fahrzeuge sind mit Sendeanlagen ausgerüstet, wie es für Reisen ins unbewohnte Gebiet üblich ist. Die Unterhaltung ist nur kurz, denn die Leute haben es offenbar eilig, die Jökulsä-Brücke herzurichten. Uns steht die Durchquerung des 15 km breiten Vikursandur bevor. Er ist zur Hauptsache mit aschfarbenem Verwitterungssand bedeckt, aus dem einzelne Lavabrocken ragen wie Felsriffe aus einem Meer. Der Boden trägt über Erwarten gut; wir kommen zügig vorwärts, halten uns jedoch an regelmässige und ausgiebige Stundenhalte. Unsere Fortschritte messen wir an dem breiten, sanft ansteigenden Schild der Vadalda, der den Vikursandur im Süden begrenzt. Im Norden dagegen ragt der formschönste Berg Islands aus der Wüste, die Herdubreid ( 1682 m ), ein steiler, vollkommen isolierter Tafelberg mit einem vulkanischen, schneebedeckten Kegel als Gipfel. Vereinzelte Schneeflecken liegen auch an den schwarzen, steil aufstrebenden Osthängen der Dyngjufjöll, die als gewaltiger, bis 1500 m hoher Ringwall mit einem Durchmesser von rund 15 km die vulkanische Senke der Askja umschliessen. Wir nehmen uns vor, die halbe Nacht durchzuwandern, um den grossen Kratersee öskjuvatn zu erreichen. So wenden wir uns jetzt schon dem Öskjuop zu, jener markanten Öffnung im Ringwall der Askja, durch die sich zu allen Zeiten glühende Lavaströme nach dem Vikursandur ergossen, wo sie zu einem breiten Fächer erstarrten. Schon stehen wir an der Stirne des jüngsten, noch kohlschwarzen Lavastromes, den der Vulkan bei seinem letzten Ausbruch im Jahre 1961 zu Tale sandte. Gleich zu Beginn des Aufstieges stossen wir auf die Piste, die von der Herdubreidhütte zur Askja führt. Als mattweisses Band windet sie sich zwischen älteren, rötlichen und jüngeren, schwarzen Lavamassen empor. Wie froh sind wir jetzt, nicht über die trügerischen, zerbrechlichen Gebilde steigen zu müssen. Noch eine freudige Überraschung erwartet uns: ein schon von Ferne beobachteter heller Strahl erweist sich als klarer Bergbach, der munter von Stufe zu Stufe springt und uns von einer heimlichen Sorge befreit. Ein frisches Sand-dorngetränk verleiht uns neuen Auftrieb. Die Dyngjufjöll bieten uns endlich Schutz gegen den lästigen Wind, der von Süden her über die Wüste fegt. Allmählich verjüngt sich der Lavakegel, und wir erreichen die Höhe des Öskjuop. Es ist, als durchschritten wir hier das Tor zu einer allseitig abgeschlossenen, eigenen, unfassbaren Naturgesetzen gehorchenden Welt, der Welt der Askja, des entlegensten und grössten Vulkans auf Island. Hinter dem Öskjuop biegt die Piste nach Süden ab und nähert sich der jüngsten Ausbruchstelle aus dem Jahre 1961. Eine Gruppe neuer Solfataren hat sich hier gebildet. Qualmender, schwefliger Rauch umfängt uns, während wir eine Anhöhe ersteigen. Endlich sind wir hindurch, und erst jetzt liegt im Dämmerlicht der Mitternacht die ganze, einem riesigen Amphitheater ähnliche Kratersenke der Askja vor uns, umschlossen vom kreisrunden, noch stark mit Schnee bedeckten Wall der Dyngjufjöll. Wir verlassen nun die Piste und stapfen über den mit Schutt und Asche bedeckten Boden ungeduldig dem noch unsichtbaren Kratersee entgegen. Endlich stehen wir an der scharfen Abbruchkante der grossen, kreisrunden Caldera, die sich als Folge der gewaltigen Eruption von 1875 bildete. Zu unseren Füssen, grünlich-blau und mit leuchtenden Schaumkronen durchsetzt, rauscht der vom Sturm gepeitschte Öskjuvatn. Sein Durchmesser beträgt rund 4 km, und mit 217 m ist er der tiefste permanente See Islands.

Es ist nun 2 Uhr morgens, und wir müssen dringend einen windgeschützten Platz für das Zelt finden. Während wir in östlicher Richtung gegen den Öskjuvatn absteigen, geraten wir auf ein schmales Grätchen zwischen dem Steilabbruch der grossen Caldera und einem Nebenkrater, in dessen Tiefe ein brodelnder See liegt. Anhaltende Dampfstösse entsteigen seinem seifig-grünlichen Wasser, und ein scharfer Schwefelgeruch dringt uns an die Nase. In einer schwach ausgeprägten Mulde über dem östlichen Ufer gelingt es uns mit einiger Mühe, das Zelt aufzustellen. Mächtige Brocken müssen wir herbeischleppen, um mit dem leichten Tuffgestein die Häringe notdürftig zu beschweren. Während der Nacht tragen immer wieder heftige Windstösse den Schwefelgeruch aus dem nahen Krater ins Zelt, und oft ist es mir, als vernähme ich das dumpfe Grollen der in der Tiefe weiterwirkenden und zu neuem Ausbruch sich vorbereitenden Kräfte.

Der 20. Juli ist unser erster Ruhetag seit dem Aufbruch vom Myvatn. Während wir uns gegen Mittag aus dem Zelt schälen, hören wir nahendes Motorengebrumm. Etwas später hebt sich eine einzelne Gestalt über dem Kraterrand ab. Wir nehmen unsere Photoapparate und steigen über Schutthalden und Schneeflecken gegen den östlichen Bergwall empor. Von einer Anhöhe der Dyngjufjöll löst sich gerade eine Gruppe von mindestens 20 Personen. Schon steigen und gleiten die Vordersten durch eine Schneerunse zu uns hinab. Wir wissen, dass eine Reisegesellschaft aus der Schweiz gegenwärtig eine Islanddurchquerung mit Geländewagen unternimmt Die eidgenössischen Merkmale, nach denen wir eifrig Ausschau halten, sind bald so unverkennbar, dass wir uns bedenkenlos mit einem herzhaften « Grüessgott mitenand » einführen können. Die Gruppe, die mehrere SAC-Mitglieder und auch einige Frauen zählt, steht unter der wissenschaftlichen Leitung eines Geologen, Prof. Vögeli aus Zug. Sie hat in Südisland schlechtes Wetter angetroffen, bei dichtem Nebel den Vulkan Hekla bestiegen und bei der Hütte Jökulheimar den Rand des Vatnajökull berührt. Sie wird morgen noch die Herdubreid besuchen und dann nach Akureyri weiterfahren. Nach einem kurzen Erlebnisaustausch steigt die Gesellschaft zum kleinen Krater hinab, wo der rote Geländewagen auf sie wartet. Wir klettern noch eine Weile den Hängen entlang, fortwährend bemüht, die günstigsten Stellen zum Photographieren auszusuchen. Alles hier oben, in dieser abgeschlossenen Welt, ist einfach und klar, die Geländeformen und die Farben: der innere, tiefblaue Kreis des öskjuvatn, die ihn rings umgebenden hellbraunen Abbruchränder, der dunkle Boden des äusseren Kraters, der alles umfassende Ringwall mit seinen braunen, weissen, schwarzen, gelben und sogar leuchtend roten Farben.

Nach der Rückkehr zum Zelt nehmen wir uns den kleinen, « Viti » genannten Krater vor. Er war es, der bei der Eruption von 1875 innerhalb 8 Stunden jene unglaubliche Aschenmenge von 2,5 km3 aussandte, die sich auf ein Gesamtareal von 650 000 km2 bis hinüber nach Schweden und Norwegen niederschlug. Bald entdecken wir ein gangbares Couloir, um zu dem dampfenden, in 60 m Tiefe liegenden See abzusteigen. Grüne, gelbe, violette und rote Schwefelausscheidungen an den rauchenden Kraterwänden verleihen unserer Umgebung eine fast unwirkliche Farbenpracht. Auf dem Grunde des Viti tasten wir über eine dünne, trügerische Kruste; wer den Fuss zu stark belastet, versinkt bis zu den Kien in dem bläulichen, klebrigen Schlamm. Zum Glück stecken am Ufer des Seeleins ein paar zuverlässige Blöcke.Vor der Eruption von 1961 war die Temperatur des Wassers auf massige 22 Grad gesunken; heute ist es wieder so heiss, dass wir uns mit einem kurzen Fussbad begnügen müssen. Im Aufstieg photographiere ich mehrmals die bunten Kraterwände, bis mich der anhaltende üble Schwefelgeruch endgültig aus dem dampfenden Kessel an die frische Luft treibt.

Den Rest des Nachmittags verbringen wir mit Tagebuchschreiben. Gegen Abend durchlebt Hansruedi einige bange Augenblicke, als er mich plötzlich nirgends mehr sehen kann, weder im Viti noch am Ufer des öskjuvatn. Sollte es ihm wie dem deutschen Geologen Spethmann im Sommer 1907 ergehen, der nach der Rückkehr von einer Exkursion seine beiden am Öskjuvatn zurückgelassenen Gefährten nicht mehr vorfand? ihr geheimnisvolles Verschwinden blieb bis auf den heutigen Tag unaufgeklärt. Mein Ausbleiben ist natürlich ganz harmloser Art; ich sitze, von oben nicht sichtbar, unter einer steilen Böschung am Seeufer. Erst als die Sonne hinter den Dyngjufjöll versinkt und mich die abendliche Kälte beschleicht, schlage ich das Tagebuch zu und kehre in unser Lager zurück.

Während wir uns am Morgen des 21. Juli zum Aufbruch bereitmachen, wissen wir, dass der letzte Abschnitt unserer langen Wanderung durch die unbewohnten Einöden Islands bevorsteht. Auch der Proviant geht merklich zur Neige: der Plastiksack mit dem Fleisch, den wir aus einer nahen Schneemulde graben, ist recht unansehnlich, dafür auch erfreulich leicht geworden. Heutiges Ziel ist das Dyngjufjalladalur, ein Tal im Nordwesten der Askja. Während der Nacht hat es geregnet, nun treibt ein heftiger Südwind die Wolken auseinander. Wir folgen zuerst wieder der Piste, schwenken aber bei den Vikraborgir, der Ausbruchstelle von 1961, nach Nordwesten ab. Über die breiten, sanft gewölbten Schilde der Fladenlava streben wir einer Einsattelung in den Dyngjufjöll zu, die wir schliesslich über Schutt und äusserst steile Schneehänge erklimmen. Weit nach Norden erstreckt sich eine trostlose Hochebene, über die ein unbarmherziger Wind fegt. Er braust von Westen her so heftig durch die enge Kehle des Sigurdarskard, dass wir diesen ersten Durchgang zum Dyngjufjalladalur meiden. Geduldig stapfen wir weiter über die öde, schuttbedeckte Fläche bis zum breiten Sattel des Öskjuvegur. Hier bietet sich uns der grossartigste Ausblick der ganzen Wanderung. Von mächtigen, schwarzen Lavaströmen durchzogen, erstreckt sich die Odâdahraun zu unseren Füssen. Hellbraun bis orangefarbene monolithische Bergpyramiden ragen aus der Wüste, in sanftem Bogen wölbt sich der Schildvulkan Kollóttadyngja darüber, im Hintergrund stehen finster und trotzig die beiden Tafelberge Sellandafjall und Blâfjall. Von gleicher Struktur ist auch die allgegenwärtige Herdubreid; doch diesem Berg verleiht sein weisses Schneehäubchen eine eigene, heitere Anmut.

Weit im Norden, wo das Auge schon Andeutungen grüner Oasen zu erkennen glaubt, zeigt eine hellbraune Fahne den aufsteigenden Sandsturm an. Von unserem Standort aus fällt das Massiv der Askja in mehreren Stufen zum Dyngjufjalladalur ab. Über Geröllhalden und Schneefelder steigen und gleiten wir vorsichtig abwärts, dann wieder ziehen wir unsere Spur durch den weichen Schotter der ausgedehnten Hochebenen. Einer einsam aufragenden, dreizackigen Felsenburg aus gelblich-rotem Gestein streben wir zu, dem Lokatindur. Er steht in einer Reihe mit andern, von ihrem kegelförmigen Schuttmantel mehr oder weniger entblössten Basaltgipfeln. Es muss sich hier durchwegs um erstarrte ehemalige Vulkanschlote handeln. Nach dem Lokatindur fällt uns der Sturmwind, der nun von Süden heranbraust, mit verdoppelter Wucht in die Seite. Wir müssen unsere Richtung ständig korrigieren, um nicht hoffnungslos abgetrieben zu werden. Ein markanter Ausläufer des jenseitigen Höhenzuges dient uns als Orientierungspunkt, um den Bach aus dem Dyngjufjalladalur kurz vor seinem Versickern unter den nördlich anschliessenden Lavamassen zu erreichen. Endlich stehen wir an seinem Ufer, am vorgesehenen Tagesziel, und zugleich stossen wir auf eine Jeepspur. Das Zelt bei diesem Wind aufzustellen, wäre Vermessenheit. So beschliessen wir der späten Stunde zum Trotz, bis zur 15 km entfernten Oase Sudurâbotnar vorzudringen, wo sich ein « Kofi », eine Unterkunft für die Schafhirten, befinden soll. Das ist der grosse Vorteil bei Wanderungen auf Island, dass man keine Zeitnot wegen einbrechender Nacht kennt. Über die vorgefundene Piste sind wir glücklich; denn vor uns liegt die grösste zusammenhängende Lavafläche der Odadahraun, die Utbruni, das schwarze, öde Herz der Missetatenwüste. Hinter einem schützenden Lavabrocken brauen wir uns noch ein heisses, stärkendes Getränk. Die Piste zieht sich zuerst geradlinig durch sanft gewelltes, mit feinem Verwitterungsmaterial überdecktes Gelände; dann aber folgt sie unablässig der markanten Grenze zwischen der wildaüfgetürmten Blocklava im.Westen und der flacheren, schildförmigen Fladenlava im Osten. Stundenlang stolpern wir im Dämmerlicht voran, den wunderlichen Verschlingungen einer Spur folgend, deren Umwege uns fast zur Verzweiflung bringen. Tatsächlich scheint das Sellandafjall im Norden noch kaum nähergerückt zu sein. Erst lange nach Mitternacht stossen wir auf die Vorboten der Oase: Graspolster und niedrige Zwergbirken. Es ist die erste namhafte Vegetation, seit wir Hvannalindir verlassen haben! Nach einer weiteren Stunde zeigen sich spärliche Grasflächen zwischen den schwarzen Lavazügen. Diese bleiben immer mehr zurück, ein stilles Flüsschen windet sich durch den offenen Grund, weisse, bewegliche Punkte tauchen auf und entpuppen sich als Schafe: wir haben die Oase Sudurâbotnar erreicht! Der Wind hat sich nun gelegt, und wir sind zu müde, um noch lange nach dem Kofi zu suchen. Um zwei Uhr morgens schlagen wir am idyllischen Ufer der Sudurâ zum letztenmal auf dieser Wanderung unser vertrautes weisses Zelt auf.

Nach diesem Parforce-Marsch stehen wir am 22. Juli erst gegen Mittag auf. Dass wir den Menschen nähergerückt sind, beweisen die zwei netten Besuche, die uns während des Abbrechens des Zeltes kurz nacheinander beehren. Zuerst schaukeln von Svartärkot her drei Jeeps mit einer isländischen Reisegruppe auf uns zu. Sie haben sich kaum nach Süden entfernt, als eine lange, hagere Gestalt über die Grasbüschel daherstelzt. Es ist ein überaus sympathischer Deutscher, der sich mit seinen beiden Gefährten auf der Rückkehr von einer mehrtägigen Wanderung vom Myvatn zur Askja befindet. Ihr Zelt stand gestern im Dyngjufjalladalur, doch konnten wir es nirgends bemerken. Der Wind hat sich unterdessen wieder versteift, und so begeben wir uns zum Abkochen in das nahe Kofi. Es ist ein einräumiger, finsterer Unterstand. Auf dem Weiterweg ist noch ein schmaler Lavastrom zu durchqueren, dann führt die Piste, die nun zu einem grasbedeckten Feldweg mit tiefen Räderspuren geworden ist, durch Zwergstrauchmoor mit einem dicken, grünen Moosteppich. Zur Linken begleitet uns die friedliche Sudurâ, die sich öfters zu kleinen Seen erweitert, dann wieder verengt und niedrige Wasserfälle bildet. Zahlreiche Vogelarten beleben ihre Ufer. Jenseits des Flüsschens erstreckt sich der schwarze Blocklavastrom der Sudurähraun bis in die Gegend von Svartärkot. öfters blicken wir zum scheinbar immer noch nahen Bergmassiv der Askja zurück. Noch eindrücklicher zeigt sich Islands berühmte Fernsicht an dem 50 km entfernten Schildvulkan Tröl-ladyngja, dessen sanftes, mit leuchtenden Schneeflecken gesprenkeltes schwarzes Gewölbe sich mit gestochener Schärfe vom hellblauen südlichen Himmel abhebt. Der Weg führt an einem Schafpferch vorbei und wendet sich nun stärker nach Norden.

Schon erkennen wir das weisse Gemäuer des Hofes Svartärkot, an der trüben Wasserfläche des Svartârvatn gelegen. Die erste Siedlung, das Ziel unserer Wanderung, wäre erreicht. Doch wie beschaffen wir uns nun eine Fahrgelegenheit nach Norden, Richtung Godafoss und Akureyri? Kurz vor dem Hof stossen wir auf einen Lastwagen und einige Jeeps. Wir treten hinzu und sind bald von bärtigen, erstaunt dreinblickenden Gesellen umringt. Es ist eine Vermessungsgruppe, die gerade ihre Arbeit im Gebiete der Sudurâ und Svartä abgeschlossen hat. Die Ingenieure und ihre Gehilfen sind im Begriffe, ihr umfangreiches Material aufzuladen; noch heute abend wollen sie zum Myvatn aufbrechen. Ob wir bis zum Godafoss mitfahren dürfen? Das ist in Island eine überflüssige Frage! Man weist uns selbstverständlich die besten verfügbaren Plätze zu. Eine Stunde später setzt sich die Kolonne in Bewegung, und wir beenden unser isländisches Abenteuer mit einer herrlichen Fahrt durch das Tal des Skjâlfandafljot mit seinen braunen Hügelzügen und dem kräftigen, leuchtenden Grün der viereckigen Wiesen, die seine zahlreichen blendend weissen Bauernhöfe umgeben.

Erst in Reykjavik sollten wir unsere Kameraden wiedersehen. Schon bei der Herdubreidhütte hatte sie ein Jeep aufgenommen, und nach einer erlebnisreichen Fahrt über den Myvatn nach Akureyri waren sie bereits vier Tage vor uns mit dem Flugzeug in der Hauptstadt gelandet.