Vom Basislager auf 7700 m

Die erste Aufgabe unserer Expedition, den Zugang zur NW-Seite des Dhaulagiri zu finden, ist nun gelöst.

Vom Basislager auf 7700 m

Von Ruedi Schatz

Unser Basislager liegt nur 3600 m hoch, fast zwei Tage entfernt vom eigentlichen Ausgangspunkt der Besteigung. Wir haben es nicht gewählt, die Kulis taten das für uns. Da waren sie kaum den Schrecken der grossen Urwaldschluchten entronnen, als sie buchstäblich mit der Nase aus dem Wald auf die über 4000 m hohe Westwand des Dhaulagiri stiessen, durch die dann und wann eine Lawine herunterrumpelte. Das war selbst für die Mutigsten unter unsern braven Muri-Leuten zu viel. Keinen Schritt wollten sie weitergehen in diese grausig-unbekannte Welt von Fels und Schnee hinein. So sitzen wir nun allein hier mit unsern 120 Traglasten, und die 17 Buckel unserer Sherpas und von uns selbst sind die einzigen Transportmittel. Ich kann den Kulis ihre Furcht nicht verargen: die obersten Dörfer im Dhaulagiri-Gebiet liegen 1700 m über Meer, jene am Everest auf 4500 m. Das Niveau des Landes ist also niedrig; die Schluchten sind daher tief eingeschnitten, die Flanken hoch und steil. In diesen Tälern herrscht ein fast tropisches Klima, Leoparden und Bären tummeln sich in nächster Nähe der Achttausender, Orchideen blühen, und die Menschen dieses Landes sind sich dementsprechend nicht an Schnee, Eis und Kälte gewöhnt, der Berg ist voller Schrecken für sie.

So gibt es nur eines: selbst schleppen. Eine gute Woche dauert es, bis auf 4500 m, zu Fussen der Dhaulagiri-Nordwand, ein neues Basislager steht. Manche Sardinenbüchse ist auf unsern Rücken zwei Tagemärsche weit hineingewandert, mancher Nacken wurde steif und mancher kostbare Tag unserer so knappen Zeit ging verloren.

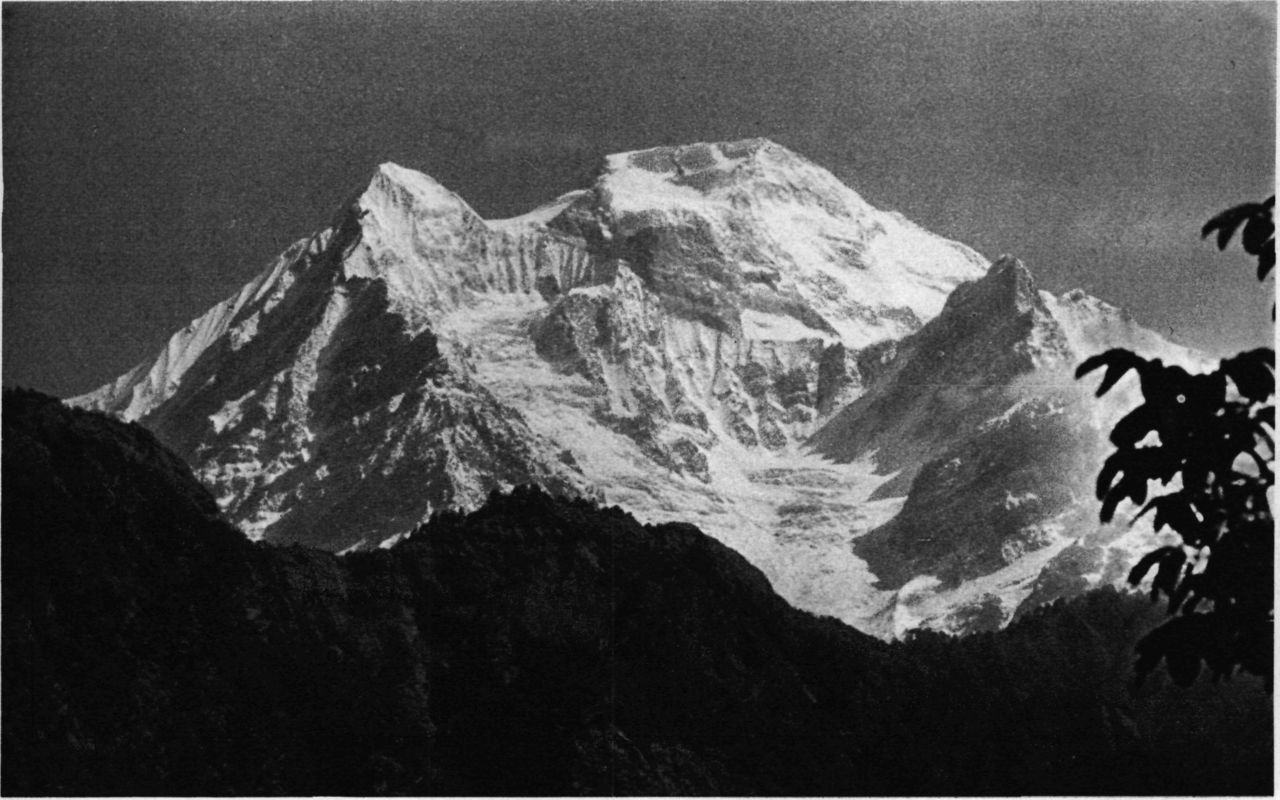

Wir stehen mitten in Neuland. Jeder Schritt ist ein Schritt ins Niebetretene. Die Spannung, die Neugierde, die einen erfüllt, bevor man um den nächsten Sporn blickt, die Freude, zu sehen: es geht weiter! So eilen wir schon am ersten Tag nach unserer Ankunft ins Gletschertal hinein, das wie ein schwarzer Trog mit viel tausend Meter hohen Wänden vorerst nach Norden, dann nach Osten in jenen Kessel führt, den die Franzosen von oben gesehen hatten und von dem sie so Abschreckendes meldeten. Wir spüren die Höhe kaum, Entdeckerlust hat uns gepackt. Und plötzlich biegen wir um den letzten Pfeiler herum, stehen da, auf der Moräne des Mayangdi-Gletschers und blicken in eine Welt, deren Grösse wir noch gar nicht erfassen können. Im Norden eine gleissende Mauer von Siebentausendern; Schlagrahmberge hat sie einer getauft, weil das weisse und grüne Eis an ihnen hängt, wie wenn es durch eine gewaltige Hand in wildem Aufruhr an den Berg geschleudert worden wäre. Und rechts, im Süden, eine Mauer aus schwarzem Fels, aus Eiskaskaden, Schneeflanken und Windfahnen, über 12 km lang, über 3500 m hoch: die Nordwand des Dhaulagiri. Zwischen beiden Mauern eingepresst ein schwarzer, schuttbedeckter Gletscher, der das. Mayangdi Khola speist und scheinbar dort beginnt, wo eine sanfte Senke, braun in all dem Weiss, nach Norden gegen Tibet führt: der Franzosenpass. Fast am Ende dieses Gletschers schlagen wir unser Lager 1, das eigentliche Basislager, auf.

Der Berg ist fremd. Es vergeht einige Zeit, bis wir vertraut mit ihm sind, seine schwachen Stellen gefunden haben; das ist der Preis, den wir für das Vorrecht zahlen, unbekanntes Gebiet zu erschliessen. André Roch und Marc Eichelberg machen einen Aufstieg auf der gegenüberliegenden Seite, um einen Einblick in die Flanke zu gewinnen, während Hannes Huss und ich den Durchschlupf durch die Séracbarriere erkunden, die in 5600 m Höhe die Wand durchzieht. André kehrt sehr skeptisch, aber, nicht völlig hoffnungslos heim; Hannes und ich konnten durch die Barriere durchkommen. Das erste grosse Hindernis ist also passierbar.

Wir halten Kriegsrat. Die Jahreszeit ist fortgeschritten, wir sind spät, die vierzehntägige Verspätung der « Victoria », der wilde Dschungelmarsch, der Streik der Träger im Basislager und die Rekognoszierungen haben die Zahl der Tage schmelzen lassen. Und anfangs Juni ist mit dem Einbruch des Monsuns zu rechnen, dessen Regengüsse die Urwaldschluchten fast unpassierbar machen mussten und der Schneemengen in die Berge trägt, die jeder Expedition ein Ende setzen. Etwas war klar: die Zeit würde nur für den Dhaulagiri oder einen andern Berg reichen. Beides war unmöglich. Sollten wir das hohe Ziel fahren lassen und uns mit einem sichereren, kleineren begnügen? Wir konnten es nicht. Der Versuch musste gemacht werden, wir wollten den Weg zu Ende gehen.

Im Eiltempo wurden die Lager vorgeschoben. Am 17. Mai errichteten alle Sherpas und Sahibs Lager 2, 5100 m. Schon am Tag darauf wird Lager 3 auf 5500 m vorgeschoben, und der nächste Vormittag findet Huss, Eichelberg und mich im hüfttiefen Pulverschnee des Eisbruchs auf dem Weg nach Lager 4, 6000 m über Meer. Wir finden einen günstigen Lagerort auf dem Sporn direkt unter der 2000 m hohen Gipfelwand des Dhaulagiri. Der folgende Tag bringt die Übersiedlung von Marc und mir nach Lager 4, von dem aus wir sofort einen Vorstoss in die « Birnen wand » machen. Dieser schnelle Aufstieg wurde durch den Zeitmangel bedingt, aber er nahm zu wenig Rücksicht auf das Anpassungsbedürfnis des menschlichen Körpers. Man sollte wochenlang zwischen 5000 und 6000 m leben, um die maximale Akklimatisation zu erreichen. Wir profitierten erst in den letzten Tagen von ihr.

Bis Lager 4 war der Weg gangbar gewesen.

Aber der Weiterweg? Ein himmelhoher Steilhang zieht sich vom Lager 4 gegen den Gipfel, glatt, schneebedeckt, steiler als die Lhotse-Flanke am Everest, und höher. Kein Lagerplatz ist zu sehen, nichts als weisse Steilheit. Lawinen mussten hier freies Spiel haben. Würde diese Flanke, nach ihrer charakteristischen Ausbiegung in der Mitte Birnenflanke genannt, würde sie begehbar sein, und vor allem: würde sie Lagerplätze bieten? Denn es ist für die Sherpas mit ihren Lasten unmöglich, auch in leichterem Gelände mehr als 600 m Höhendifferenz pro Tag zurückzulegen. Und diese Wand sah nicht leicht aus, lief zuoberst in eine steile Felsstufe aus und erforderte mindestens zwei Lager. Der Kampf um diese Lager füllte unser ganzes Tun für die nächste Zeit aus.

Am 26. Mai konnten Roch, Braun und Eichelberg auf 6400 m ein Lager 5 aus dem Steilhang ausgraben. Am folgenden Tag stiegen Roch und Eichelberg auf der Suche nach Lagermöglichkeiten hoch, erreichten gegen Mittag eine Höhe von über 7000 m, bewiesen, dass die Birne gangbar war, aber eine Lagerstelle fanden sie nicht. André Roch gab seine Hoffnung auf, er sah den Berg als aussichtslos an; wir hofften noch, aber leider sollte er recht behalten.

Am 28. Mai stiegen Peter Braun und ich mit unsern drei besten Sherpas, Yla Tenzing, Gyalgen und Kamin, zum Lager 5 auf. Wir hatten den Auftrag, so hoch wie möglich vorzudringen.

Lager 5! Ein verrückter Ort. Am Steilhang der Birne, am letzten Fleck, wo noch genügend Schnee liegt, war ein schmales Schneegesims ausgehoben worden. Zwei Zelte klebten an der Wand, über die der Pulverschnee dauernd niederrieselte wie Wasser, den Zwischenraum zwischen den Zelten und dem Abhang im Nu bis zum Giebel auffüllte und das Lager in die Tiefe zu reissen drohte. Ein herrlicher Abend senkte sich über das Land. Aus der grundlosen Schwärze des Tals stiegen die Abendwolken, glitten an den Flanken der Eisberge entlang, die goldig und schwarz im Abendlicht dastanden, ohne Zahl, vom Osten in den weiten Westen.

Wir krochen unter. Der Schnee hatte das Zelt schon wieder halb eingedrückt und presste auf meine Brust. Wir schliefen gut, aber die Sherpas ängstigten sich; ihr Zelt war fast ganz zusammengepresst worden, und sie wollten nie mehr hier oben nächtigen.

Um halb 1 Uhr begann die mühselige Prozedur des Ankleidens, um 2 Uhr waren wir startbereit. Unser Plan war abenteuerlich genug. Ein Sherpa sollte ohne Last spuren, die beiden andern trugen die Sauerstoffapparate, 15 kg schwere Dinger, die leider nur für vier Stunden reichten und die wir vor allem aus medizinischen Gründen mitgenommen hatten. Peter und ich folgten mit Rucksack und Proviant. In 7000 m Höhe wollten wir die Sherpas zurückschicken und selber so hoch vordringen wie nur möglich.

So verliessen wir unser Lager um 2 Uhr in einer hellen Hochgebirgsnacht. Yla Tenzing spurte wie eine Maschine, rasch ging es höher, die endlose Flanke hinauf. Jeder Pickelstoss stiess auf Fels. Die ganze Flanke besteht aus abwärtsgeschichteten Platten, auf denen nur lose dreissig Zentimeter Pulverschnee liegen. Nirgends eine Terrasse, nirgends ein Band. Der Glanz des Sonnenaufgangs zwang zu kurzer Rast. Unzählbare Gipfel im Leuchten über tiefen, dunklen Tälern. Um 7 Uhr überschreiten wir die Siebentausender-Grenze. Wir übernehmen die gewichtigen Geräte, die Sherpas kehren um. Rasch geht es höher. Die Flanke wird immer steiler, oft gleitet der Fuss im lockeren Schnee zurück, mühsam dringen wir über verschneite, glatte Felsstufen höher. Nach Mittag stehen wir am Fuss der Felsbarriere, die die Birnenwand abschliesst. Die Steilheit nimmt zu. Dann beginnt Kletterei. Etwa 100 m hoch steht eine Stufe vor uns, bestehend aus lauter senkrechten Absätzen, die durch schiefe, ganz schmale Bänder verbunden sind, auf denen der Pulverschnee liegt. Der Fels ist eisenfest, ohne Ritze. Ich schiebe mich vorsichtig höher; die Steigeisen kreischen unter dem Druck der Reibung, mit den Händen kann man sich nur noch knapp abstützen, nicht mehr halten. Ich muss einsehen, dass ein Weiterweg unmöglich ist. Vorsichtig, oft nahe am Stürzen, kehre ich zu Peter zurück. Wir überlegen uns: es ist Nachmittag. Die Durchkletterung der Steilstufe hätte mit unsern schweren Sauerstoffgeräten, die bald erschöpft sein mussten, noch Stunden gedauert. Vielleicht hätten wir ein Schneeloch gefunden. Aber nach einer Biwaknacht auf 8000 m in schwierigem Gelände und ohne Sauerstoff, dazu mit der Gewissheit eines Abseilrückzuges, den Gipfel zu erreichen, wäre nicht nur aussichtslos, sondern Selbstmord gewesen. So kehrten wir um, hier, in über 7700 m Höhe, kaum 400 m vom Gipfel, noch unerschöpft und nach einem Weg von Monaten. Der Entschluss drückte uns. Und doch, wir wussten, unsere Kameraden würden ihn billigen. Wir wussten auch, Menschen würden wiederkommen, und sie würden den Berg besteigen. Vielleicht würden sie bessere Sauerstoffgeräte haben, wie sie unsere englischen Freunde schon am Everest verwendeten, vielleicht gelänge ihnen die Errichtung des unbedingt nötigen Lagers auf 7200 m doch noch, vielleicht würde der Berg schwarz und schneefrei sein wie auf der Aufnahme der Franzosen. Wir hatten die erste Spur gelegt, andere würden sie weiterführen.

So standen wir noch für kurze Minuten da, auf unserer Höhe, schauten hinaus in die namenlose Bergwelt, hinaus über die braunen Flächen Tibets, hinter denen als silberner Saum der Transhimalaya stand. Die lastende Stille der Höhe legte sich um uns, glasklare Luft, durchwoben von goldenen Kristallen, die Ruhe, die Ferne von aller Welt. Wir schauten hinauf zu unserem Ziel, zum Gipfel, und dann hinunter in die Tiefe. Der erste Schritt hinab - der Heimweg hatte begonnen.