Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland

Kulturwissenschaftliche Skizzen von t P. Dr. Karl Hager, Disentis.

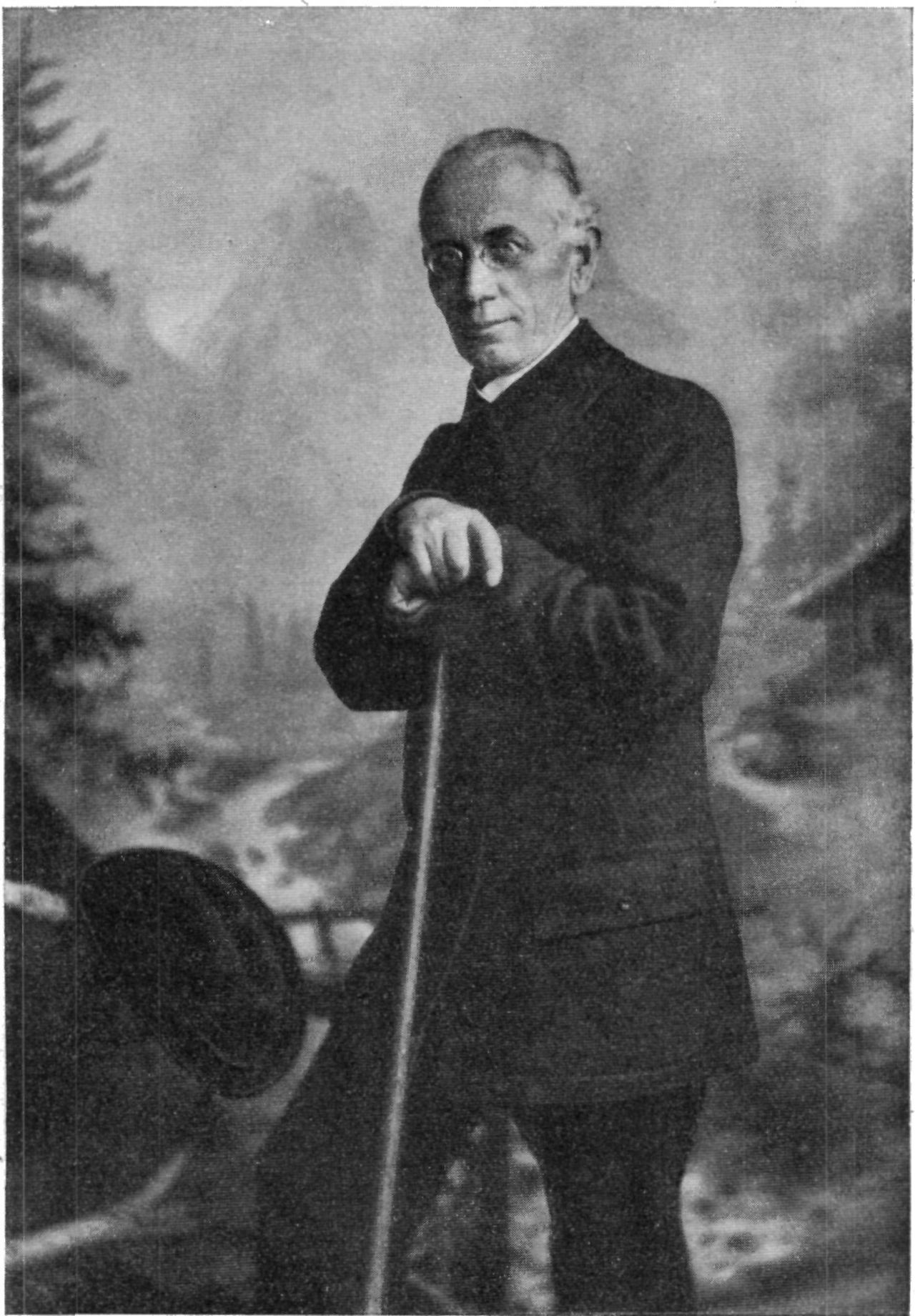

Mit 9 Incavotafeln und 10 Textfiguren nach Aufnahmen des Verfassers und einem Bildnis desselben.

Vorwort.

Vorliegende posthume Abhandlung des am 11. Juli 1918 verstorbenen Verfassers bildet einen kleinen Teil einer umfassenden Arbeit, betitelt: „ Landschaft und Ackerbau des Bündner Oberlandes ", in welcher er die gesamte Pflanzenkultur und Pflanzenverwendung der Sursilvaner mit reicher illustrativer Ausstattung darzustellen beabsichtigte. Leider überraschte ihn der Tod vor der Vollendung dieses Werkes. Nur die vorliegenden Kapitel waren druckfertig; wir konnten sie noch gemeinsam durchgehen, die Abbildungen etikettieren und einfügen, und es war ein dringender Wunsch des Verfassers, sie durch den S.A.C. im Jahrbuch publiziert zu wissen. Dem Zentralkomitee und unserm Redaktor gebührt wärmster Dank, daß sie diesen Wunsch des tief betrauerten Alpinisten in so reichem Maße erfüllt haben!

Es möge gestattet sein, hier einen kurzen Lebensabriß des ausgezeichneten Forschers vorauszuschicken:

Geboren zu Kaltbrunn am 19. November 1862 als Sohn einfacher Eltern, besuchte Hager von 1875 bis 1880 das Gymnasium in Engelberg. Im Herbst 1880 trat er ins Kloster Disentis ein. Von 1901 bis 1905 widmete er sich an der Universität Freiburg im Üchtland den Naturwissenschaften und promovierte dort mit einer Arbeit über das Gebiß der Schlangen. In Disentis lehrte er an der Klosterschule Deutsch und Naturwissenschaften 32 Jahre lang. Er hat sich in die Natur und das Volksleben seiner zweiten Heimat, des Bündner Oberlandes, eingelebt wie kein zweiter. Die einsichtige Leitung des Klosters gewährte ihm die nötige Bewegungsfreiheit und zum Teil auch die Mittel zu zahllosen Exkursionen. Er war ein unermüdlicher Gänger von seltener Ausdauer, so daß man von ihm sagte, es halte es kein Träger länger als zwei Tage mit ihm aus! Stets begleiteten ihn Stativ und Kamera, denn er war ein technisch und künstlerisch hervorragender Photograph. Seine bevorzugte Stellung als Angehöriger des Klosters verschaffte ihm überall Zutritt und willige Auskunft über wirtschaftliche Dinge, und sein einfaches gerades Wesen, gepaart mit einem köstlichen trockenen Humor, machte ihn überall zum gern gesehenen Gast. So hatte er im Laufe der zweiunddreißig Jahre die naturwissenschaftliche, kultur- geschichtliche und folkloristische Erforschung des Bündner Oberlandes so emsig gefördert, daß man ihn mit Recht als „ Pater Placidus a Spescha redivivus " bezeichnete.

Seine alpinistischen Leistungen sind bedeutend: Er hat im Bündner Oberland zahlreiche Gipfelbesteigungen ausgeführt und Hunderte prächtiger Aufnahmen yon Landschaften, von Panoramen und von Vegetationen gemacht. In der Beilage zu diesem Jahrbuch Nr. 36 ( 1900 ) erschien sein photographisches Panorama vom Gipfel des Oberalpstockes ( 3300 m ), im 44. Band ( 1908 ) publizierte er ein zweites derartiges Panorama, das vom Badus ( 2931 m ); im gleichen Band erschien seine trefflich geschriebene Abhandlung „ Streifzüge zwischen den Arven und Bergföhren am Lukmanier ", durch 13 prächtige Aufnahmen illustriert. Drei touristische Führer stammen aus seiner Feder: „ Das Tavetschertal an den Rheinquellen ", 32 Seiten, Queroktav, mit 30 Aufnahmen; „ Führer für Disentis und Umgebung ", 23 Seiten, mit Exkursionskarte; „ Curaglia ", 24 Seiten, Queroktav, mit 22 Illustrationen ( 1912 ). Vielen Naturforschern diente er als kundiger Führer, wenn sie in seinem Gebiet zu arbeiten kamen.

Hager war seit 1900 Mitglied der Sektion Terri des S.A.C.; zahlreich waren seine Lichtbildervorträge mit dem auf seine Anregung angeschafften Apparat. Die Sektion Rhätia, in deren Schoß er ebenfalls Vorträge hielt, ernannte ihn zu ihrem Ehrenmitglied. Auch in den Sektionen von Zürich, St. Gallen, Basel und Davos, sowie an der schweizerischen Naturforscherversammlung in Schuls-Tarasp 1916 hat er gesprochen und jedesmal die Zuhörer durch den Reichtum an schönen Bildern und den Enthusiasmus des Forschers entzückt.

Zwei hervorragende Werke hat Hager hinterlassen. Das erste, in Gemeinschaft mit Prof. Pieth und Pater Maurus Carnot herausgegebene, ist betitelt: Pater Placidus a Spescha, sein Leben und seine Werke ( mit 22 Tafeln, größtenteils nach Aufnahmen von Hager, und 17 Textbildern, Bern 1913 ). In dieser auf sorg-fältigstem Quellenstudium beruhenden Schrift hat Hager den naturwissenschaftlichen, geographischen, alpinistischen und volkswirtschaftlichen Teil behandelt. In den zahlreichen Anmerkungen Hagers zu den Schriften a Speschas steckt ein guter Teil der Landeskunde des Vorderrheintals. Das zweite Hauptwerk Pater Hagers ist speziell botanischer Natur: „ Verbreitung der wildwachsenden Holzarten im Vorderrheintal ( Kanton Graubünden ). 3. Lieferung des Sammelwerkes: Erhebungen über die wildwachsenden Holzarten der Schweiz, bearbeitet und veröffentlicht im Auftrag des schweizerischen Departements des Innern, unter Leitung des schweizerischen Oberforstinspektorats und des botanischen Museums der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich ( 331 Seiten in Quart, mit vier Lichtdrucktafeln und zwei farbigen pflanzengeographischen Karten ). "

Diese bedeutsame Arbeit, groß angelegt und großzügig durchgeführt, gilt als eine der besten pflanzengeographischen Monographien der Schweiz. Pater Hager bat hier in neun Sommern ein Gebiet von 745 km nach allen Richtungen bis in die fernsten Winkel auf seine Holzpflanzen, seine Gehölzformationen und deren Unterwuchs untersucht, dabei die 400 km lange Baumgrenze zweimal abgesucht, ein reiches Material kritisch gesammelt und eine bunte Verbreitungskarte in 1: 50,000 entworfen, die als mustergültig anerkannt ist. Die Arbeit greift weit über die im Titel enthaltene Grenze hinaus; eine geographische, geologische und klimatologische Einleitung schildert in gründlicher Weise die Natur des Gebietes und eröffnet manchen neuen Einblick in die klimatische Bedingtheit der Vegetation; die Studien über den Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.

Zusammenhang der Gehölzvegetation mit den Kulturen führen den Verfasser zu einer eingehenden Darstellung des gesamten Wirtschaftslebens der Sursilvaner.

Anschließend an diese letztgenannten Untersuchungen hatte nun Pater Hager seither mit dem ihm eigenen Feuereifer seine Studien über die gesamten Kulturen und die Pflanzenprodukte des Bündner Oberlandes fortgesetzt. Er verfolgte den t P. Dr. Karl Hager, geb. 19. November 1862, gest. 11. Juli 1918.

Sursilvaner Bauern und seine Familie bei all ihren pflanzenbaulichen Betätigungen: pflügen, eggen, säen, jäten, ernten, dreschen, mahlen, brotbacken, beim Bereiten der Hanf- und Flachsfaser, beim Spinnen und Weben, beim Pressen des Leinöls. Stets wurden alle Stadien und Geräte photographiert oder skizziert, und sorgfältig alle romanischen Namen für Geräte und Hantierungen notiert. So ist eine in ihrer Vollständigkeit ganz einzigartige Sammlung von Notizen und Bildern zustande gekommen über die Kulturen und die Verwertung der Pflanzen im Leben eines konservativen Bergvolkes, das altehrwürdige Gebräuche noch unangetastet gelassen hat, eine Sammlung, die um so wertvoller ist, als gerade die Not der Kriegszeit mancherlei Veränderungen brachte. Die vorliegenden Kapitel sind leider der einzige druckfertige Niederschlag dieser Studien.

Noch ein weiteres Projekt Hagers, eine „ Gesamtflora des Bündner Oberlandes ", wird mit ihm begraben. Er hat dafür ein reiches Material gesammelt, das wohl der wissenschaftlichen Verwertung nicht entzogen bleiben wird.

Mit Hager ist ein Vertreter jener durch die dominierende Laboratoriumsbiologie immer seltener gewordenen, heutzutage aber glücklicherweise durch die Belebung der Feldbiologie wieder neu auflebenden Gilde der Naturforscher ins Grab gesunken, welche mit der freien Natur in allen ihren Erscheinungsformen in lebendigem, innigem Kontakt steht. Er war nichts weniger als einseitig: seine reichen geschichtlichen, kulturhistorischen und literarischen Kenntnisse traten im Gespräch oft ganz überraschend zutage. Gesteine, Mineralien und Tiere kannte er so gut wie seine über alles geliebten Pflanzen. Er hat z.B. für die Klosterschule eine schöne Sammlung von ihm selbst ausgestopfter Tiere hergestellt und eine Mineraliensammlung zusammengebracht, die das Entzücken der Kenner bildet. Seine Begeisterung für die Pflanzen kannte keine Grenzen; ich habe nie einen Menschen gesehen, der über einen interessanten Pflanzenfund so in Ekstase geraten konnte wie Freund Hager!

Wahrhaft erhebend war die Gelassenheit, mit der er dem Tode ins Angesicht sah, und die philosophische Ruhe, die Umsicht, mit der er das Schicksal seines wissenschaftlichen Nachlasses besprach. Man hatte das tröstliche Gefühl, daß hier ein arbeitsreiches Leben einen harmonischen Abschluß finde und ein edler Mensch mit ruhigem Gewissen dem Unabänderlichen sich füge.

Die schweizerischen Naturforscher haben einen guten, vollwertigen Kameraden verloren; das Kloster Disentis und seine Heimatsgemeinde nannten ihn mit Stolz den ihrigen; der edle, warmherzige, idealgesinnte Mensch wird allen seinen Freunden unvergeßlich bleiben.C. Schröter.

Einleitung.

1. Kapitel. Allgemeines über Natur und Kultur des Bündner Oberlandes.

Jedes gute Kartenbild der Schweizer Hochalpen zeigt dem Beschauer aufdringlich zwei der größten Alpentieftäler, die in der gleichen südwest-nordöstlichen Längsachse liegen: das Rhone- und das Vorderrheintal. Die Punkte Martigny-Brig-Ander-matt-Disentis-Ilanz-Chur lassen sich durch eine gemeinsame Gerade verbinden. Die Gebirgsstauung des Gotthardmassivs trennt auf eine kurze Strecke diese beiden mächtigen Talfurchen, verbindet sie aber wieder durch die Furka- und Oberalpstraße und das dazwischen liegende1 kleine mattengrüne Urserental.

Der nordöstliche Schenkel, das Vorderrheintal, verdankt seinen Namen den Quellen des Vorder- und Mittelrheines und seiner langgestreckten Wasserrinne. In ihm liegt das Graubündner Oberland, die sogenannte romanische „ SurselvaObwalden.

Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.

Sein Talhintergrund lehnt sich an den St. Gotthard ( Oberalppaßhöhe 2048 mseine Ausgangspforte öffnet sich bei Reichenau ( 566 m ); dort schnüren die mächtigen Schuttmassen des prähistorischen Flimser Bergsturzes das Bündner Oberland vom Churer Rheintal ab. Die Tallänge beträgt rund 60 km, die Steigungsdifferenz aber 1462 m.

Wir unterscheiden vier große, aufeinanderfolgende Talstufen: das Talbecken von Ilanz mit 700 m Höhe am Rheinwasserspiegel, jenes von Truns-Somvix mit rund 900 m Talbodenhöhe, das Talbecken von Disentis mit 1150 m, endlich die weite Talmulde von Sedrun im Tavetschertale bei 1400 m unterer Talsockelhöhe. Diesem gleichwertig steht das nordfallende seitliche Medelsertal am Lukmanier. Fünftens dürften wir noch als oberste kleine Stufen längs der Haupttalrinne die Mulden von Selva und Tschamut im hinteren Tavetschertal anführen; sie bergen zwischen 1550 und 1700 m die höchstgelegenen Jahressiedelungen mit Ackerbaubetrieb.

Der lange, stufenmäßig fallende Graben des Vorderrheintales besitzt rechts und links keineswegs gleichartige, einheitliche Gebirgsflanken. Rechts streicht das östliche Gotthardmassiv und sinkt in der Greinahochebene unter den Bündnerschiefer der Adula; linksufrig im Norden aber stoßen die Gebirgszinnen des Aarmassivs bis zum Russeiner- und Pontegliastal vor und tauchen dort unter den mächtigen Sedimentmantel der autochthonen Kalke der Glarneralpen. Die hintere Talhälfte entspricht tektonisch etwa dem Rhonetal im Oberwallis; das Ganze aber liegt in der Wurzelzone der heute zur Ruhe gekommenen nördlichen helvetischen Decke. Mächtige Dreitausender zieren rechts und links, in langer Reihe, das Vorderrheintal; als höchster nördlicher Gipfel erhebt sich der Tödi ( Piz Russein, 3623 m ), als stärkster im Süden der Scopi am Lukmanier ( 3200 m ).

Nach Penks Darlegung ( Die Alpen im Eiszeitalter ) liegen das Ilanzer, Trunser und Disentiser Talbecken im Würmtrog; die Schultern dieses Troges bilden die prächtigen und reich besiedelten Terrassen von Obersaxen im Süden und Waltens-burg-Brigels im Norden; beide trennt die enge, lange und waldreiche Schlucht der Pardiala ( Pardella ). Die Formen aller Talgehänge sind meist mild und sanft und tragen eine üppige Pflanzendecke von Wäldern, Weiden und Ackerland.

Die vielen nord- und südfallenden Nebentäler zeigen hohe Stufenmündungen; nur drei besitzen Jahressiedelungen. Am stärksten ist das Lungnez mit Talmündung bei Ilanz bewohnt; ihm folgt das Medelsertal am Lukmanierpaß, der durch die wildromantische und gigantische Medelserkluse mit dem Haupttal bei Disentis verbunden wird. Zwischen beiden liegt noch das schwach bewohnte und stark bewaldete Somvixertal mit Paßübergang zur Greina-Hochebene. Die vielen übrigen sind sämtlich Hochtäler mit Alpviehweiden; nach Norden leiten sie oft zu Paßübergängen, so zum Krüzli bei Sedrun im Tavetsch, zum Brunni und zur Sandalp bei Disentis, zum Robi-Kisten bei Brigels, zum Panixer und Segnes bei Ilanz und Flims.

2. Kapitel. Klima und Pflanzendecke.

Der Ansiedler einer Landschaft ist von der natürlichen Pflanzendecke seines Wohnsitzes abhängig. Er kann sie teilweise umgestalten, ja vielfach hat er sie zu seinem Schaden verpfuscht; wesentlich aber drückt die Pflanzenwelt, als seine Ernährerin, ihm Physionomie und Charakter auf.

Die natürliche Pflanzendecke richtet sich nach dem Landesklima. Das bündnerische Vorderrheintal gehört zu den zentralalpinen Föhrentälern. Diese Föhrenregion ist im allgemeinen durch das Vorherrschen von Föhren, Lärchen, Fichten und Traubeneichen gekennzeichnet; dagegen fehlen ihr die Rotbuchen, Hainbuchen, Ahorne, Kastanien und Weißtannen gänzlich oder treten doch stark zurück. Selbstverständlich unterliegt der Vegetationscharakter örtlichen Abänderungen; dies gilt besonders vom bündnerischen Vorderrheintal. Nur das ausgedehnte Waldgebiet auf der Kalkbreccie des Flimser Bergsturzes hat herrliche Föhrenbestände; sonst sind deren Areale eingeschränkt; sie reichen bis Disentis mit 1800 m oberer Höhengrenze. Noch spärlicher tritt deren Schwester, die Arve, auf; ihr Hauptgebiet liegt im Medelsertale am Lukmanier. Ähnlich steht es mit der Verbreitung der Lärche; einzig das Ilanzer Talbecken und der Lukmanier zeigen wieder größere Standorte. Doch hatten Waldföhre, Bergföhre, Arve und Lärche ursprünglich vor dem Eingreifen der Menschenhand eine stärkere Ausdehnung, wie zahlreiche subfossile Hölzer und Früchte über der heutigen Baumgrenze beweisen. Der verbreitetste Waldbaum bleibt allenthalben die Fichte oder Rottanne; ihr geschätztes feinfaseriges Holz und dessen Ausfuhr bilden den Reichtum der Bündner Oberländer.

Die Trauben- oder Steineiche ist innerhalb der montanen Stufe ebenfalls ein markanter Baum der zentralalpinen Föhrenregion. Sie bestockt vorwiegend die warmen Südlagen der Trunser und Ilanzer Talmulden; nirgends wird sie angepflanzt und doch erobert sie jedes freie Plätzchen, das der Äcker- und Wiesenkultur entzogen ist. Im Verein mit Bergahorn, Esche, Birke, Mehl- und Vogelbeerbaum gestaltet sich die Steineiche zu prächtigen natürlichen Parkanlagen; selbst der Nußbaum mischt sich subspontan, d.h. verwildert, in den unteren Rand dieses Berglaubwaldes. Im Frühmittelalter wurde die Steineiche jedenfalls auf Kosten der Waldföhre bevorzugt; denn in ihre Haine trieb man die Schweine zur Eichelmast. Solche Eichenwälder bei Ilanz werden schon aus dem 8. Jahrhundert erwähnt.

Alle diese Waldbäume weisen so recht auf den vorwiegend kontinentalen Klimacharakter des Gebietes hin. Trotzdem zeigen sich manche Abstufungen zu einem Mittelklima und sogenannte „ lokale ozeanische Nuancen ". Wir beobachten in erster Linie eine starke spontane Verbreitung der Weißtanne. Sie geht bis ins vordere Tavetschertal und besiedelt allgemein Nord- wie Südlagen. Ihre großen natürlichen Bestände sind durch die Forstwirtschaft der letzten vier Dezennien eingeschränkt worden. Das Kreisforstamt der Ilanzer Talmulde versicherte uns, daß ohne beständigen Kampf die Weißtanne wegen ihrer ausgiebigen Vermehrungskraft die wirtschaftlich wertvolleren Fichtenbestände erdrücken würde; und dies in einem Talbecken, das doch als die extremste Trockeninsel des Bündner Oberlandes bekannt ist.

Auf ein lokales Mittelklima deuten ferner die vielen Waldbegleiter hin, die wir sonst vorwiegend in den geschlossenen Buchenbeständen antreffen. Die Buche selbst fehlt dem bündnerischen Vorderrheintal ebenfalls nicht ganz. Sie dringt auf der Nordlage in zerstreuten Horsten und Strichen von Ilanz bis ins weit entfernte Somvixertal vor, trägt noch bei 1260 m Höhe gute keimfähige Früchte und entfaltet stattliche Baumformen. Nirgends begegnen wir historischen Spuren von früheren Anpflanzungen, wohl aber uralten Flurnamen, wo heute die Buche fehlt. Bis vor wenigen Jahren war der schöne Waldbaum vogelfrei; jedem jungen Stämmchen wurde unbarmherzig nachgestellt, um gute Werkzeugstiele zu ergattern; nun steht die Rot- Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.

buche ebenfalls unter den schützenden Fittichen des sorgsamen Försters; ihre Aufforstung wird manchenorts an die Hand genommen.

Die Föhrenregion der zentralalpinen Täler ist außerdem durch den Besitz sogenannter xerothermer, d.h. Wärme und Trockenheit liebender Pflanzenarten ausgezeichnet. Herr Dr. Josias Braun-Blanquet in Zürich hat festgestellt, daß von den 147 xerothermen Arten der gesamten bündnerischen Föhrenregion auf das Churer Rheintal 91, auf das Unterengadin 87, das Domleschg 67, das Münstertal 61, das mittlere Albulatal 56 Arten treffen. Auf unser mächtiges Vorderrheintal fallen aber deren nur 43 Arten; das schon buchenreichere Prättigau besitzt noch 25 Föhrenpflanzen; der ganze Kanton Glarus aber mit seinen ausgedehnten Buchenbeständen hat bloß 11 von den 147 xerothermen Arten der rätischen Föhrenregion. Wir sahen deutlich, wie mit dem progressiven Steigen und Fallen der Föhrenpflanzen im umgekehrten Verhältnis ein solches der natürlichen Ausbreitung der Buche und ihrer Begleiter Hand in Hand geht.

Obschon die beiden stark umschlossenen Talbecken, Ilanz und Truns, die geringsten jährlichen Regenmengen aufweisen, so beobachten wir in ihrer unteren Zone dennoch eine relativ große Luftfeuchtigkeit. Ihr verdanken, im Verein mit einer extremen Sommerhitze, die krautigen Hochstauden dieser Landstriche die geradezu tropischen Riesengrößen und -formen. Diese lokale Luftfeuchtigkeit führt im Frühjahr und Herbst zu einer regelrechten Talnebelbildung; sie ist z.B. für die Erhaltung der Buche und ihrer Begleiter Lebensbedingung. Die Talnebel führen wir in erster Linie auf die Wasserverdunstung der ausgedehnten Erlenau-Areale des Rheines und Glenners zurück; auch die oft einfallenden, aber kurzfristigen und leichten Schneefälle im Frühjahr mögen dazu beitragen. Allein über den mit Dörfern besäten höheren Plateaus dieser beiden Talbecken, ferner westwärts, droben über der Disentiser und Sedruner Talmulde, endlich ostwärts, drunten über dem weiten Churer Rheintal, wölbt sich wieder gleichzeitig der nebelfreie, sonnenklare, „ kontinentale " Himmel.

Der Bündner Oberländerbauer sagt volkstümlich gut, er habe ein halbes Jahr Winter und ebenso lange Sommer; das sind seine beiden Jahreszeiten. Die starke Schneedecke des langen Winters ist, in Verbindung mit dem kommunalen Weidgang ( siehe unten ), allerdings ein mitbestimmender hemmender Faktor, in größeren Höhen als 1200 m noch Wintersaat zu pflanzen; sie wird dort nicht mehr ergiebig; besonders leidet der Winterroggen; daher herrschen in den mittleren und oberen Lagen die Sommersaaten weit vor. Anderseits speichert die lang dauernde Schneedecke den Kulturanlagen die nötige Feuchtigkeit auf, wenn mit dem rapiden Eintreten der Frühjahrsföhnwehen die Zeit der Anpflanzung fast kopfüber hereinbricht.

Innerhalb der Ackerbauzone ist beinahe die ganze Gesteinsunterlage silikat-reich und daher schwer wasserdurchlässig; die flüssigen Niederschläge rinnen rasch ab. Das lange Haupttal des bündnerischen Vorderrheines hat den größten Abfluß-faktor im gesamten Rheinstromsystem, nämlich 81 O/o. Deshalb erfolgt im Hochsommer längs der Südgehänge und der südgeneigten flachen Talböden eine regelrechte Wassernot und zwingt zur künstlichen Bewässerung der Kulturanlagen.

Auch die geringen sommerlichen Niederschlagsmengen tragen zur Wasserarmut bei; in Betracht kommen wesentlich jene der Vegetationszeit, die zwischen den 1. März und 1. Oktober fallen. Nur eine gleichsinnige Periode vermag wegleitend zu sein; wir wählen das zwanzigjährige Mittel der Trockenperiode von 1892 bis 1911 inklusive. Das durchschnittliche Mittel der sieben Vegetationsmonate erreicht seine Höchstzahl im Medelsertale am Lukmanier mit 106.5 mm Regenfall, dann folgt das Sedrunerbecken mit 103.9 mm; die Trunsermulde zeichnet bei Surrhein 94.7 mm; Ilanz hat nur noch 83 mm, indes Reichenau jenseits des Flimser Bergsturzes ( Churer Rheintal ) wieder 92.3 mm Regensumme aufweist. Diese Zahlen steigen und fallen in den einzelnen Monaten gleichmäßig proportional für jede der genannten Talschaften. Ilanz z.B. hat während der Vegetationsperiode das Minimum des Regenfalles, im Monat April = 62 mm, der Juni zeigt bereits 85 mm, der Juli 93 mm Niederschlag: das Maximum ist an allen Orten im Monat August — für Ilanz 109 mm. Diese Höchstzahl fällt auf die zweite Hälfte des Monats und übt auf hoher Alp und drunten im äckerreichen Talboden eher einen schädlichen Einfluß aus. Der Älpler sagt, die Milch der Alpkühe gehe zurück ( Temperatursturzim Talboden aber wird das eben ausreifende Sommergetreide durch diese Regenmengen oft zu Boden geworfen; sie haben auch die schnelle Flucht und Abreise der Erholung suchenden Kurgäste des Gebietes zur Folge.

Die Bewohner wissen den kostbaren spärlichen Regen wohl einzuschätzen. Auf die Frage, wie würden Sie sich das wöchentliche Wetter einrichten, wenn der liebe Herrgott Ihnen die Vollmacht erteilte, antwortete prompt ein Bäuerlein: je vier milde sich folgende Regentage und dann drei Tage vollen Sonnenschein. Dieser ehrliche Wunsch kam noch aus dem regenreichsten Medelsertal. Die maximale Regenhöhe des Gebietes am Lukmanier und St. Gotthard ( Medels und Sedrun ) ist in der geographischen Lage begründet. Die beiden Talschaften lehnen sich an die Zone, wo Rhein und Posystem zusammenstoßen, wohin die größten flüssigen Niederschläge des bündnerischen Rheinsystems fallen. Sie bewirken in diesen Hintertälern das rapide Ansteigen der Ackerbaugrenzen. Medels am Lukmanier pflanzt vierzeilige Gerste, Roggen, Kartoffeln und Flachs bis auf 1640 m ü. M.; die gleichen Früchte erntet das Tavetsch ( St. Gotthard ) sogar bis auf 1730 m ü. M. oberhalb Tschamut.

In den drei warmen Talbecken, Disentis, Truns und Ilanz, stehen die oberen Ackerbaugrenzen bedeutend tiefer; sie erreichen ihr Maximum schon bei 1450 m U. M. Die bedeutend größere Regenarmut übt ihre volle Wirkung aus. Allseitig stimmen die klimatischen und wirtschaftlichen Grenzen Uberein, wo immer die orographische Lage es gestattet; d.h. der Getreidebauer schiebt den Anbau der Körnerfrucht so weit nach oben, als dieselbe eben noch zum Ausreifen gelangt. Der Bündner Oberländer ist durchweg Brot- und Breipflanzer; die Strohgewinnung ist zwar vonnöten, aber meist sekundärer Zweck.

Es muß auffallen, daß auf der Nord- wie Südlage dieser drei Talmulden die Ackerbaugrenzen gleich hoch verlaufen und die oberen Getreidekulturen auch gleichzeitig ausreifen. Infolge der stärkeren Insolation wird doch die Südlage viel früher aper und auch früher bepflanzt! Diesen merkwürdigen Ausgleich ruft der Föhnstrom im Frühjahr und Herbst hervor. Er ist im Verein mit den regenspendenden Westwinden der eigentliche Vater der Fruchtbarkeit des bündnerischen Vorderrheintales. Vom Lukmanier bei Disentis und vom Lungnez bei Ilanz bricht der Föhn herein und staut sich im dazwischenliegenden Graben der drei Talstufen mit natürlich gleich hohen Windstromufern. Auf der sonnigen, längst aperen und bepflanzten Südlage arbeitet er im Frühjahr trocknend und hemmend, hält die Entwicklung der schon Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.

sprossenden Saat etwas zurück, indessen er gleichzeitig auf der schattigen Nordlage die Schneemassen schmelzt und das Gedeihen der eben erfolgten Aussaat fördert; so gleicht er zeitlich auf beiden Talufern aus. Fröhlich und befriedigt wies uns einst ein Obersaxer Bauer der kühlen Nordlage auf die seine und die ebenfalls gleichstehende Ackerflur der reich bepflanzten Südlage hin.

Allein die Bewohner der lichtumfluteten linken Rheinseite haben für ihr „ Vis-à-vis " auf der ausgedehnten Terrasse von Obersaxen doch nur ein mitleidiges Lächeln; sie sind klimatisch weit im Vorsprung. Die Sttdlage ist das gegebene Terrain für den intensiven Kernobstbau, für die schönen Nußbaumkulturen und die Anpflanzung der prächtigen Weizenfrucht. Nicht nur Bart- und weißer Kolbenweizen gedeihen bis ins Disentiser Talbecken vorzüglich; auch der dunkle, rote Kolbenweizen, der „ Carnun " der Romanen, reift meist gut aus; gerade dieser ist die beliebteste Brotfrucht der Südlagen.

Klimatisches Interesse erweckt der einstige Feldbau des Weinstockes in der Ilanzer Talmulde. Derselbe ist längst erloschen. Über seinen Ursprung wissen wir soviel wie nichts; vage Hypothesen haben keinen Wert. Jedenfalls haben die wein-liebenden Römer, die 15 vor Christo Rätien eroberten, die Rebe im benachbarten Churer Rheintal gepflegt. Nach der allgemeinen Christianisierung in der Merovinger-und Frankenzeit des 7., B. und 9. Jahrhunderts mögen die zahlreichen, neu entstandenen Kirchspiele im Bündner Oberland wesentlich zur damaligen Weinkultur beigetragen haben; denn der Naturwein war zur Darbringung des christlichen gottesdienstlichen Opfers durchaus vonnöten; die alten primitiven Einfuhrwege aber boten nicht geringe Hindernisse. Wir finden wirklich solche weinbauende Kirchen im B. Jahrhundert mit Namen angeführt, z.B. Sewis bei Ilanz und Pleif im benachbarten Lungnez. Weinlagen werden bei Sagens, Schleuis, Ilanz, Ruis, Luvis und Pleif erwähnt, also in Höhenlagen von 750, 800, 900, 1000 und 1100 m U. M., wo heute nur noch die früh reifende Spalierrebe bis auf 900 m Höhe spärlich gedeiht.

Gewiß mögen rein wirtschaftliche Änderungen zum Untergang der Bündner Oberländer Weinkultur beigetragen haben, wie noch an vielen anderen Orten; wesentlich aber führen wir denselben auf eine sekundäre Klimaverschlechterung zurück, einzig hervorgerufen durch die anthropogene Beeinflussung; denn der Mensch hat durch die weit um sich greifende Entwaldung des Gebietes, durch die starke Herabsetzung der oberen Waldgrenze schärfere und härtere Klimaextreme in seinem Wohngebiet veranlaßt. Die mittleren Jahresschwankungen der Temperatur wurden erhöht. Dieselben betragen z.B. heute für Basel an der schweizerischen Nordgrenze 19°, für Sitten im Wallis 20.7°, für Schuls im Engadin 21.s°, für Ilanz im Bündner Oberland 21.7°. Die allmähliche Entwaldung verursachte Regenarmut; die Luftfeuchtigkeit wurde herabgemindert — der sogenannte „ Traubenkocher " ging zugrunde.

Die Forstwissenschaft weiß aus Erfahrung, daß zusammenhängende Waldungen ein lokales Seeklima erzeugen, welches mehr ausgeglichene Jahrestemperaturen besitzt. Sie weiß, daß das Klima des Waldlandes um 3 bis 10% feuchter ist als jenes der entwaldeten Gebiete; auch wo Steppen aufgeforstet worden sind, wurden die Felder und Wiesen üppiger. Das einfache Landvolk hat ebenfalls Aug und Sinn für ähnliche Erscheinungen. Wir hörten schon Bauern im Medelsertale sich beklagen, daß die zunehmende stärkere Entwaldung der südlichen Hälfte des Luk- maniers eine der Ursachen sei, weshalb ihr Getreide seither weniger gut ausreife. Die guten Leute bedachten nicht, daß sie und ihre Vorfahren weit größere Sünder in der Entwaldung des eigenen Gebietes waren als ihre ennetbirgischen tessinischen Nachbaren.

Das Bündner Oberland hatte ursprünglich eine obere geschlossene Waldgrenze von 2150 m U. M.; nun ist dieselbe längs der ganzen Linie auf rund 1900 m im Durchschnitt herabgedruckt. Die frühere war die klimatische, die heutige ist nur noch eine wirtschaftliche Grenze. In den einst höheren subalpinen Waldboden schlug und brannte sich der Mensch seine Alpweiden hinein. Die jetzige subalpine Grasflur und Heide sind aus dem Waldgrund längst vergangener Zeiten hervorgegangen; unsere ausgedehnten Alpenrosenfelder stehen ausschließlich auf dem Boden des ursprünglichen Nadelwaldes. Gerade da, wo die geschichtlich ältesten Alpweiden liegen, ist jetzt der Wald fast ganz vernichtet ( Mundaunkette, Alp Quader bei Brigels ). Auch der stehen gebliebene und tiefer gelegene Rest des subalpinen Koniferengürtels ist durch die Schaffung der idyllischen Maiensäße oder Bergheugüter mitten ins Waldbild hinein stark gelichtet.

Die anthropo-zoogene Signatur kommt überall scharf zum Ausdruck. Der Mensch als Alpwirt und Hirt, als Köhler und Bergbauer, dann die Weid- und Wildtiere, die Unfruchtbarkeit des infolge des Weidebetriebes nur zerstreut stehenden alten Bäume haben die Zerstörung und Umformung eingeleitet. Zu ihrer Vollendung halfen endlich Naturkatastrophen aller Arten mit, nachdem der Ansiedler Tür und Tor in den oberen Bergwald geöffnet hatte: Lawinen, Schneedruck, Windwürfe, Steinschläge, Felsstürze, die Arbeit der Gebirgsgewässer und der Atmosphärilien jeder Gattung. Die neu erschlossenen weitschichtigen subalpinen Grasfluren führten ebenso eine sekundäre Klimaverschlechterung für den heutigen Forst- und Weidebetrieb in unseren Alpen herbei.

Doch, gehen wir über zum Völklein des bündnerischen Vorderrheintales. Glücklich hat es seinen Ackerbau noch in die Neuzeit, ohne Staatszwang und ohne Kriegsnot, hinüber gerettet. Manch kluges Weiblein sondert auf dem Tische Körnchen um Körnchen, um ein möglichst wertvolles Saatgut zu erhalten. Noch rutscht im Frühjahr allenthalben das Weibervolk auf der hervorsprossenden Saat, um das Unkraut zu roden; hurtig schwingt es im Spätsommer die Sichel und kniend gräbt es im Herbst die Kartoffeln. Das Mannsvolk überträgt die klein geformten Garben-büschel auf die luftigen Kornhisten. Auf der Tenne tickt und tackt der eigenartige Dreschflegel und Dreschbengel des Mannes und Weibes. Uralte Mahlkonstruktionen haben sich neben den modernsten Mühlen erhalten; auch der Stöpsel im Holzmörser zerstampft noch da und dort das Korn. Zahlreiche kleine freistehende Backöfen, oft überschattet von einem Obstbaum oder in der Nachbarschaft eines idyllischen Kirchleins, hauchen monatlich den frischen Brotduft aus. Noch blinken allenthalben die vielen kleinen Weiher der Hanf- und Flachsrosen, die sogenannten puozs. Schä-kernde Mädchen und ernste Frauen heben das eigenartige Holzschwert zum Lösen der Lein- und Hanffaser ( die spatlunzasnoch immer summt das Spinnrad in der winterlichen Wohnstube und klappert der alte Webstuhl.

Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.

Erster Abschnitt. Von der Faser zum Webstuhl.

1. Kapitel. Geschichte und kulturelle Bedeutung des Flachses.

Uralte Kulturpflanzen der Bündner Oberländer sind Flachs und Hanf.

Der Flachsbau geht weit zurück. Längst vor unserer Zeitrechnung war er im Urbesitz der arischen und indogermanischen Völkerfamilie, also auch der Etrusker, Räter und Kelten. Plinius erzählt ( IV. 121 ), daß die Etrusker linnene Gewänder und ebensolche Panzer trügen. Die Legio linteata der Samniter ( Livius X. 38 ) verkündet, daß auch in Mittelitalien die Flachskultur in Ehren stand. Rom selbst und Süditalien schenkten dem Leinbau wenig Aufmerksamkeit. Ihnen lieferten die gallischen Völkerstämme der Cadurci, Galeti, Ruteni, Bituriges und Morirti ( Plinius XIX. 2. 8. ) die nötigen Leingewebe und Kleider. Deren fertige Leinwandmäntel mit Kapuzen = caracallae, dann das sagum, die palla, culcitra, camisia und bracca wanderten insgesamt nach Rom.

Die gepflanzte Flachsart der Etrusker und Räter war der einjährige Lein = Linum usitatissimum L., wie ihn der Bündner Oberländer heute noch baut. Allein schon die Mumienhüllen der zwölften ägyptischen Dynastie, etwa 3300 Jahre v. Chr., geben dieser Leinart beredtes und vornehmes Zeugnis. Die alten Ägypter führten ihre Linnenerzeug-nisse als Hauptartikel in alle Welt. Auch in Babylonien, Assyrien und Palästina stand die Flachskultur auf hoher Stufe, indes die alten Griechen ihr wieder weniger huldigten.

In den ältesten Pfahlbauten finden wir eine andere Leinart = Linum austriacum. Später trat der römische Winterlein = Linum crepitans auf. Diesen pflanzt heute in Europa noch der Russe und neuerdings in großem Stile der Amerikaner. Als stärkster Produzent der Gegenwart steht obenan Rußland mit den Ostseeprovinzen; ihm folgen Österreich, Holland, Deutschland, Irland, die nordfranzösischen Provinzen und die Flamen in Belgien. Alle dürfte in absehbarer Zeit Nordamerika mit seinem mächtig aufblühenden Leinbau überflügeln.

Die allgemein verbreitete europäische Flachskultur erlebte ihre Glanzzeit im sinnigen Mittelalter. Den schimmernden Leinfaden lockte auf hoher aussichtsreicher Warte jede edle Burgfrau, ebenso gewandt an die rollende Spindel wie das hörige Weib in der armseligen Talhütte. In den französischen Städten bestand damals eine eigene Zunft, die nLiniersu und „ Chattetaciers ", die den rohen Flachs und Hanf außerhalb der Stadt aufkauften, um die Faser zu verarbeiten. Sorgfältig wurde darüber gewacht, daß ja kein Tuch schlechter Qualität das Weichbild der Stadt verlasse. Einfuhrzölle und Abgaben waren genau geregelt.

Die Flachskultur ist heute im Bündner Oberland noch allgemein, trotz des Rückganges des Ackerbaues. Allerdings ist sie in den unteren Stufen des Trunser und Ilanzer Talbeckens auf ein Minimum beschränkt. Die heißen Südhalden von Andest, Waltensburg, Seth, Ruschein, Fellers, dann die tiefen Talmulden um Danis, Ruis, Ilanz, Schleuis, Sagens, Sewis, Kästris, Valendas sind ihr ob der großen Sommerhitze nicht günstig. Der Hanfbau tritt an ihre Stelle. Den stärksten Flachsbau besitzt heute noch das Tavetschertal, dann Medels und Disentis und sämtliche höheren Plateaus der Nord- und Südlage ostwärts bis ins Ilanzer Talbecken, so besonders Brigels und Obersaxen. Der Flachs erreicht allseitig die obere klimatische Grenze. Diese gipfelt im Tavetschertale, oberhalb Tschamut, bei 1720 m ü. M.

Die Flachsscholle ist immer von einjähriger Pflanzdauer. Das System der dreijährigen Ackerzeit im Bündner Oberland weist dem Flachs das erste oder zweite Ackerjahr an. In den wärmeren unteren Talschaften erfolgt die Pflanzung meist im ersten Jahre auf dem Neubruch, der prau dir, um dem Unkraut möglichst vorzubeugen. In den kühleren Hintertälern beliebt dagegen das zweite Ackerjahr, die ruppadira. Überall ist die Tendenz wegleitend, dem aufsprossenden Unkraut zuvorzukommen: Zerclar schuber duasga, ne meglier treisga = Sauber zwei- oder besser dreimal jäten gehört zur Regel. Die Aussaat findet Mitte April statt. Der Flachs verlangt einen mittelschweren fetten Boden. Die vorsichtige Bäuerin sucht sich selbst die passenden Schollenstücke für die Aussaat. Sie macht hier ihre ureigenen Haus-fraurechte geltend, wenn sie das Feld ihres späteren Linnenzeugcs und des geschätzten Speiseöls richtig bestellt wissen will. Mit rührender Liebe hängt sie an ihrem Flachsacker, und Stolz ergreift sie beim Anblick des blaublühenden Feldes. Wie innig Volksseele und Flachspflanze einander verknüpfen, davon zeugt neben vielen Sprüchen, denen wir noch begegnen, auch das sursilvanische Kinderrätsel: Alv engiu, verd ensi e blau sisumLa plonta de glin = Weiß nach unten, grün nach oben und um die Spitze blauDie Leinpflanze.

Auch eine Reihe Wetter- und Ackerregeln berühren das Flachs- und Hanffeld. Selbstverständlich spielt der kindlich ländliche Aberglaube mit, die cardientscha blaua ( blauer Glauben, Dunst ), wie der Sursilvane sich so drollig und bezeichnend ausdrückt. So üben die Bilder der Himmelsgestirne ihren Einfluß auf die Saat aus: 11 glin deig'ins seminar en Vensenna della Stadera, lu peis'el pli Ma = Den Flachs soll man im Zeichen der Waage säen, dann erhält er mehr Gewicht. Und wieder: Sch'ins semna il glin en Venzenna dil Bov, sehe vegn el grobs = Säet man den Flachs im Zeichen des Stieres, so gedeiht er ebenfalls grob. Humor verrät folgende Saatregel: De semnar il glin dovei il semnader star fétg sidrétg, sehe vegni il glin liungs e grads = Beim Säen des Flachses soll der Säe-mann hübsch fein aufrecht stehen, so wird auch der Lein lange und gerade. Gegen den Reiffrost hat der Landmann den guten Spruch: MetV ins ischendra el sem glin, pò la purgina buca noscher = Streue Asche auf die Leinsaat, so vermag der Reif ihr nicht zu schaden. Bei gar vielen dieser alten Regeln vermögen wir heute keine Deutung mehr zu erzielen1 ).

. ' ) Unser romanische Obwaldner bezeichnet den Flachs mit glin. Er ererbte den Namen direkt vom Worte linum seiner lateinischen Sprachmutter, wie auch die übrigen sprachverwandten romanischen Völker. So heißt Flachs französisch = lin; provenc. = Un, li; spanisch = lino, portugiesisch = linho, italienisch = lino, norditalienisch = glin, rumänisch = in usw.

Die Frage, ob die Namen des Leins, griechisch = hvov, keltisch-kymrisch = lin, alt-irisch = lin, gotisch = lein, altkirchen-slavisch = linn, lateinisch = linum, urverwandt sind oder auf Entlehnung beruhen, scheint heute zugunsten der ersteren Annahme entschieden.

Wir entnehmen manche terminologischen und historischen Notizen der klassischen Arbeit von Dr. W. Gerig: Die Terminologie der Hanf-und Flachskultur in den franco-provenzalischen Mundarten in: Kulturhistorische Zeitschrift für Sprach- und Sachforschung. Beiheft 1, Heidelberg 1913. Carl Winters Universitätsbuchhandlung, Verlagsnummer 919.

Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.

2. Kapitel Geschichte und kulturelle Bedeutung des Hanfes.

Die Urheimat des Hanfes dürfte wohl Zentralasien oder das südliche Rußland, das alte Skythien, sein. Aus Ostindien kennen wir eine Hanfart schon 900 Jahre vor Christo. Sie wurde als Genußmittel gezogen. Aus ihren Deck- und Blütenblättern erhielt man ein narkotisch wirkendes Harz. Die Orientalen bereiten daraus den berauschenden Haschisch, ebenso einen Ersatz für Kau- und Rauchtabak. Denken wir nur an die betäubenden ätherischen Öle, die auch unseren Hanfstauden entströmen! Herodot erzählt uns, wie die Skythen den Samen des Hanfes bei ihren Totenbestattungen zur Reinigung verwendet und sich daran berauscht hätten. Dagegen war der Hanf dem semitisch-ägyptischen Kulturkreis des Altertums völlig fremd. Auch die Griechen kannten ihn zu Herodots Zeit noch nicht, während er in Thrazien und im südlichen Rußland allgemein gebaut wurde. So drang die Hanfkultur ost-westwärts wahrscheinlich im 4. und 5. Jahrhundert vor Chr. zu den Germanen vor und wanderte von Stamm zu Stamm. Die nordischen Naturvölker verwendeten die Hanffaser vorzüglich zur Bereitung starker Gewebe. Diese grobe Faser der „ Barbaren " mag aber die Kulturvölker des Südens, die Ägypter, Griechen und Römer lange Zeit wenig angelockt haben, bis die erhöhte technische Verwendbarkeit auch sie zum Anbau des Hanfes anregte. Plinius bezeugt uns bereits blühende Hanf-kulturen Italiens. Jedenfalls aber haben die Etrusker und Ritter längst vorher den Hanf als ein Erbstück ihrer nordischen und östlichen Stammesverwandten gekannt. Aber selbst im späteren Mittelalter, der Blütezeit im Aufschwung der Hanfpflege, blieb die hänfene „ Leinwand " das Tuch der einfachen ärmeren Leute. Erst die letzten Jahrhunderte haben dem Hanf den mächtigen Vorsprung über den Flachs gebracht. Vielfach und vielenorts erlag der Flachs völlig der Konkurrenz des Hanfes. Rußland deckt heute fast ganz den europäischen Markt der Hanffaser oder füllt wenigstens die Lücken aus, wo die Hanfkultur noch im bescheideneren Maße zu Hause ist, so besonders in Italien um Bologna, im südlichen und östlichen Frankreich, in Deutschland und Österreich. Die schweizerische Milchwirtschaft hat heute dem einst blühenden einheimischen Hanf- und Flachsbau großenteils den Boden geraubt. Bescheidene Zufluchtsstätten, sogenannte Refugien, finden wir meist noch in den zentralalpinen Tälern. Auch unsere französische Westschweiz hat das alte Erbe der burgundischen Königin Berta zum Teil pietätsvoll bewahrt, so besonders die Waadt und Freiburg.

Der Haushalt im Flachs- und Hanffeld hat teils große Übereinstimmung, aber auch Verschiedenheiten. Der Hanf verlangt längere Entwicklungszeit, besonders höhere Sommertemperaturen. Diese erhält er im Bündner Oberland nur in den warmen Talbecken von Ilanz und Truns und ihren Seitengehängen. Seine obere Grenze liegt auf der Südlage bei 1200 m in Andest und auf der Nordlage bei 1140 m in Flond. Die kleine warme Wiesenmulde bei Disla-Disentis ( 1050 m ) erlaubt dem Hanf noch ein klimatisch bevorzugtes Plätzchen im äußersten Westen. Alle übrigen Angaben über seine Verbreitung im hinteren Disentiser Talboden, im Medelser- und Tavetschertal in Reisehandbüchern usw. sind irreführend. Es kommt nicht in Betracht, wenn etwa ein neugieriges Frauchen der hinteren westlichen Talschaften von einem Besuch aus den unteren Talstufen den interessanten Hanfsamen mit nach Hause schleppt. Es macht eine Versuchsanpflanzung, meist auf dem alten Lägerplatz eines Dungstockes des vorigen Jahres, den ihr der gestrenge Eheherr nicht streitig macht. Wir haben dies mehrmals persönlich festgestellt. Der erste Kulturversuch hört mit der Befriedigung der an sich schätzenswerten Neugierde der Bäuerin wieder auf, denn das Klima setzt seine unerbittlichen Schranken.

Wir bedauern den quantitativ starken Rückgang der Hanfpflanzungen im zentralen Bündner Oberland. Die horizontale Verbreitung innerhalb der vorhin genannten klimatischen Grenzen ist aber noch in kontinuierlicher Folge vom unteren Disentiser Talboden ostwärts über Rabius, Truns, Schlans, Danis, Ruis, Ilanz, Kästris, Valendas, Sagens, Fellers, Laax, Flims, Trins, bis ins Churer Rheintal. Der eine und andere Hanfacker fehlt innerhalb dieser Längsachse heute wohl keiner Ortschaft und keinem Weiler. Wir ersparen uns die Aufzählung aller Ortsnamen. Relativ stärkeren Hanfbau beobachten wir in Andest und Flond.

Der Hanf ist befähigt, eine Reihe von Jahren auf der gleichen Scholle zu gedeihen. Diese Eigenschaft verschafft ihm gegenwärtig in Europa seinen Sieg über den Flachs, denn der Lein vermag erst nach 6 — 7 Jahren Unterbruch wieder in der gleichen Ackerkrume aufzukommen. Die rationellen Oberländer Bauern benutzen aber ihre drei- beziehungsweise auch zweijährige Ackerzeit ganz für den Hanfbau auf der gleichen Scholle. Nach ihren Erfahrungen wollen nach der Hanf kultur weder Weizen, noch Roggen, noch Kartoffeln ersprießlich gedeihen. Auch das erste Wiesenjahr ergebe auf dem alten Hanfacker nur eine wenig begehrte Heuqualität.

Der zukünftige Hanf acker soll weiche, fette, eher etwas feuchte Erde besitzen. Wo diese fehlt, z.B. im sandigen Rheinauengebiet, wird durch starke Düngung nachgeholfen ( in Ruis ). Die Aussaat des Hanfes erfolgt Mitte April und darf weder zu dicht noch zu locker ausfallen. In letzterem Falle fürchtet die Bäuerin die Entwicklung allzu grober und dicker Hanf stengel. Ferner scheut sie das Spatzenvolk sehr, das ihr die Samen wegstiehlt. Sie wirft deshalb viel Getreidespreu oder Schrotstroh aus, oder auch lockeren, feinen, teockenen Schafdung zum Bedecken der Saatfläche ( in Andest und Ruis ).

Einer Sorge und Mühe ist die Hausfrau enthoben: sie braucht auf dem Hanffeld nicht zu jäten. Die zerbrechlichen, aufsprossenden Stauden erlauben kein Betreten des Hanfackers. Das Begehen desselben ist allgemein bis zur Stengelreife verpönt. Der junge Hanf duldet übrigens wenige Konkurrenten und raubt ihnen bald Luft, Licht und Platz. Sein Plagegeist ist höchstens die schmarotzende Kleeseide ( Cuscuta ).

Droht im August vor dem Raufen der Stengel ein unerwarteter Schneefall, so eilen die Bauern mit langen Latten zum Hanffeld und legen mit deren Hülfe den schönen, grünen Stengelwald nieder. Der „ böse " Schnee stößt und legt sich nur auf eine glatt gelegte Fläche. Keinen der dünnen Stengel vermag er noch zu knicken. Bleibt er vorübergehend auch einige Zeit sitzen, so ist die Bäuerin doch getröstet; denn er verkürzt nur die nachfolgende nötige Wasser- und Rasenröste ihres Hanfes ( siehe unten ).

Unser Sursilvane hat weder für den Hanf- noch Flachsacker ein eigenes Wort. Er sagt kurzweg: prau oder er de conniv ( Hanffeld, Hanfacker ) oder de glin ( Flachs ). Dagegen benennt der Bewohner des romanischen Albulagebietes das Hanffeld mit tschanvèr. Hanf bezeichnet der romanische Obwaldner kollektiv mit Conniv; der Albulabewohner sagt tschovan, das durch Metathese aus Conniv entstanden ist1 ).

Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.

3. Kapitel. Das Raufen des Hanfes.

Die Ernte des männlichen Hanfes findet in der ersten Hälfte des Monats August statt, jene des weiblichen oder Samenhanfes gegen Ende September, z.B. im tief gelegenen warmen Ruis zwischen dem 20. und 25. September. Der Hanf wird stehend gezogen = gerauft. Vor dem ersehnten Raufen des Fimmels wünscht sich die Bäuerin: Avon che trer funiala ( femniala ) sto ins schar pigliar treis rugadas d' Uost = Bevor man den Fimmel rauft, möge ihn der Tau der ersten Augusttage dreimal benetzen.

Gleich vielen anderen Völkern bezeichnet der Sursilvane den männlichen Hanf mit dem weiblichen Geschlechtsnamen = femniala, femniala, funiala, wohl auch mit femala, famala. Der Bewohner des Albulatales spricht ähnlich femneala. Die in einigen Volkssprachen fast humoristisch wirkende Geschlechtsverwechslung in der Bezeichnung des männlichen und weiblichen Hanfes ist nicht völlig aufgeklärt. Die Hanfpflanze ( Cannabis saliva L ) ist zweihäusig. Die deutsche Schriftsprache kennt ebenfalls das Wort „ Fimmel ", „ Femel ", für den männlichen Hanf1 ).

Der urchige Schweizerdeutsche Volkswitz hat für den Fimmel jedenfalls eine zutreffende Bezeichnung; er nennt ihn „ Hanfnaretauber Hanf. Hat er doch ganze Völker genarrt! Gut ist auch der schweizerdeutsche Ausdruck „ Bästlig "; denn von ihm, dem Fimmel, erhält die Hausfrau die gesuchte feine Bastfaser.

Konsequent bezeichnet der Deutsche den weiblichen Hanf nun „ Mastel " ( lateinisches Lehnwort ) Q ). Dem Sursilvanen fehlt dieser Name, obschon sein mas-chel = männlich bedeutet. Wir fanden bei jeder sorgfältiger Nachfrage für den weiblichen Hanf immer nur die Bezeichnung vor. Die deutsche Schrift- sprache gebraucht heute für die Benennung der weiblichen Pflanze ebenfalls das Wort „ Hanf. Der Schweizerdeutsche hat aber wieder das lateinische Lehnwort „ Mäschel ".

Will unser Bänder Oberländer ein lang gewachsenes, schmächtiges Menschenkind foppen, so beehrt er es mit der Auszeichnung: Satel sco in conniv = dünn wie ein Hanfstengel.

4. Kapitel. Das Raufen des Flachses.

Auch die reifen Flachsstengel werden gerauft, d.h. gezogen ( trer il-glin ). Das Flachsraufen fällt meist in den Monat August. Die Frauen tragen ihr buntes Kopftuch. Die Mädchen schlingen oft kokett eine weiße Kopfbinde um ihr Haar. So finden wir sie auf dem Flachsacker. Rundum sind diese Äcker zwischen die wogenden Roggen- und Gerstenfelder eingestreut. Vorab helfen schwesterlich einander die cummars. Eigentlich bedeutet la cummar die Gevatterin mit dem innigen Verhältnis, das sich zwischen Kindsmutter und Patin herausgebildet hat; sodann dehnt sich der Begriff auf die gesamte befreundete „ Basenschaft " aus. Gleich nach dem Stengel- raufen erfolgt auf dem weiten sonnigen Plan das Riffeln der Flachskapseln ( siehe unten: Leinsamen und Öltorkel ).

Die gerauften Flachsbündel legt die emsige Arbeiterin abseits. Männerhände sammeln und binden sie zu stattlichen Garben, den monas, mit Hülfe elastischer Weidenruten von den benachbarten, überall eingestreuten Mttschna-Jlügeln. Das sind strauchbewachsene Steinhaufen mitten im Kulturland. Sie hat einst der Bauer zusammengelegt, als er das Feld von Steinen und Felsstücken säuberte. Alle Strauch-hölzer der Umgebung aber besetzten diesen neuen Standort für einen passenden und sicheren Haushalt.

5. Kapitel. Die Wasserröste Ton Flachs und Hanf.

Die Flachs- und Hanfgarben wandern nun zu den Flachsrosen, d.h. den Röst-oder Rottgruben. Meist in der Nähe der Weiler, oft auch abseits in einer Wiesenmulde, wo ein Wässerlein sich durchschlängelt, oder längs der Gießen und Alt-wässer des jungen Rheines blinken diese Wassertümpel und kleinen Teiche. Es sind immer mehrere beisammen. Eine interessante Sumpfflora umrahmt und besiedelt dieselben, die Puozs, wie der Sursilvane sie heißt. Alle sind gegraben, meist metertief und darüber. Oft beobachten wir auch verlassene und durch die Sumpfflora ver-landete Röstgrubenx ). Sie geben da und dort zur Bildung von Flurnamen Veranlassung, z.B. bei Ruis und Sedrun und wohl noch anderwärts. Der Name dieser Orte „ ils puozsu ist geblieben, die Röstgruben selbst sind längst verschwunden und wurden an andere Stellen verlegt.

Der Oberländer setzt immer die grünen frischen Hanf- und Flachsgarben unter Wasser ( surselv. puzzar ). Jene, weil schwer, sind von geringem Umfange; zwei Handbüschel ( brauncas ) bilden bereits eine mona Hanf; 10 monas ergeben eine scheina ( lat. decem ). Die Hanf rose wird mit etwa 10 scheinas belegt. Die Reim-worte: pintga braunca, pintga mona = kleines Handbüschel, kleine Garbe, bezeichnen dem Sursilvanen den geringen Erfolg wegen zu geringer Hülfsmittel und Fähigkeiten.

Der Flachsbauer aber legt sich eine stattliche, umfangreiche mona oder Flachs-garbe an und beschickt die Röstgrube, je nach ihrer Größe, mit 15 bis 20 Stück.

Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.

Bretter mit beschwerenden Steinen halten die Bündel unter Wasser. Ausgehobene Erdschollen erhöhen rundum die Ränder der Grube, damit ja die Wasserfläche die unten liegenden Bündel gut bedecke.

Die Wassergrube sowohl wie der Tau und Regen der nachfolgenden Rasenrotte sollen Flachs- und Hanfstengel zermürben und den erhofften Bast im beginnenden Fäulnis- und Verrottungsprozeß zum leichten Ablösen bringen. Man zieht weiches und warmes Wasser jedem anderen in der Röstgrube vor. Sie wird daher, wo möglich, auf stagnierenden, sonnigen Bodenflächen angelegt. Der silikatreiche, kalkarme Untergrund des Gebietes begünstigt die Anlagen. Vorsichtig beobachtet die Hausfrau den Wärmegrad des Röstwassers, mindert oder verstopft zeitweise die Zuleitung, um die Wassertemperatur zu erhöhen, sorgt aber, daß die Flüssigkeit des Röstbeckens selbst nicht in Fäulnis übergehe. Das kältere und härtere Rheinwasser im Auengebiet erfordert eine längere Röstzeit. Für den dünnen Hanffimmel genügen normal 10 Tage; der robustere weibliche Hanf erfordert 3 Wochen. Der Flachs im weichen Wasser bedarf gleichfalls 10 Tage, im kalten und harten aber bis 20 Tage Röstzeit. Die Frauenhand macht von Zeit zu Zeit Prüfungsversuche. Bricht der Hanfstengel beim Umbiegen leicht, so naht das Ende seiner Wasserröste. Löst sich ebenfalls der Flachsbast zwischen den reibenden Fingerballen, so darf auch er dem dumpfigen Wasser enthoben werden. Immer wird etwas Zeit zugemessen.

6. Kapitel. Die Rasenröste des Flachses.

Das Entheben der Flachsgarben aus den Gruben erfordert zwei Männerkräfte. Die wasserschwere Masse wird ein bis zwei Tage neben den Feldgruben zum Abtropfen aufgestellt und öfters mit Leintüchern bedeckt. So vorbereitet, unterliegt der Flachs vorerst der folgenden Rasenröste, der stemnada der Sursilvanen.

Das hügelige Gebiet bedingt meist die Auswahl sanft geneigter Wiesenflächen für die Taurotte des Flachses, wo kurz vorher der Emdschnitt stattgefunden hat. Neuerdings setzt die gegenseitige Hülfeleistung der befreundeten cummars ein. In langen dünnen Bahnen legen sie Reihen an Reihen ( stemnas glin ) Flachsstengel auf die glatte Rasenflur ( sterminar, stemnar ). Am Anfangspunkt der obersten Reihe, wo das Setzen begonnen hat, und am Schlußende der untersten flechten sie eine Handvoll Stengel in Kreuzesform, um ihr wertvolles Gut unter den Schutz des christlichen Zeichens zu stellen.

Eine biala stemna glin erfüllt jede Bäuerin mit eifersüchtiger Freude. Lieb ist den Frauen, wenn der ausgebreitete Flachs erst sich trocken legt, dann Regen und Tau dreimal ihn befeuchten. Doch soll die Taurotte in 8-10 Tagen vollendet sein. So erhoffen sie eine helle, goldene Flachsfaser; darauf sind sie mehr erpicht als auf ein weißes Brot auf dem Tisch. Das Unheil verfolgt sie wohl hie und da. So im Oktober 1917, wo ein allzufrüher Schneefall viele stemnas im Tavetschertale eingedeckt hatte. Der im Freien auf dem bloßen Boden ausgebreitete und schneebedeckte Flachs ist verloren, wenn er dort über den ganzen Winter verbleiben muß. Die Erde zerfrißt die Faser. Im Februar 1918 betraten wir im Tavetsch eine Stube, wo Mutter und Tochter am Spinnrad saßen und ein auffallend graugrüner Rocken uns grüßte. Auf unser Befragen erfuhren wir, daß der vorhin erwähnte Schneefall den Flachs glücklicherweise noch in der Flachsrose ( Wasserröste ) erwischt hatte. Die Rasenröste fiel somit aus; daher die eigenartige Färbung der Gespinnstf aser im Gegensatz zu den normalen, beliebten falb-blonden, gleißenden Flachssträhnen. Eine flachs- und hanfbauende Bäuerin aus Rabius, im Trunser Talbecken, bemerkte uns: Das „ puzsar glin ne connivu, das Wasserrösten von Flachs und Hanf unterlasse sie dann, wenn die Stengel durch vorzeitigen Schneefall oder schwere Regengüsse im August gelitten hätten und die Wasserröste nicht mehr ertrügen. Allein nach der allgemeinen Regel vereinigt der Bündner Oberländer die Wasser-und Rasenrotte. Auf jedes Befragen an allen Orten erwidert uns die Hausfrau: Wir erhalten durch die Doppelröste eine hellere Flachs- und Hanffaser; wir lieben aber das feinere, weiße Linnen für Bettzeug und Hemden.

Ist die Rasenröste des Flachses vollendet, so sammelt die Bäuerin die ausgelegten Flachsstengel mit dem Rechen zu kleinen Häufchen, den nuorsas de glin ( Flachsschäfchen ). Der Tavetscher bezeichnet die Arbeit mit far nuorsas = Schäfchen-machen. Der Vergleich ist klassisch und für unser sinniges Bergvölklein charakteristisch. Die „ Flachsschäflein " geben ihm das ersehnte Linnen; seine zahlreichen lebenden echten Schäfchen das ebenso begehrte Lodenzeug. Die Bündel der nuorsas de glin werden zu den Ställen getragen und dann zum völligen Austrocknen längs der Stallwände aufgestellt.

Das ganze Alpengebiet, von den französischen Basses Alpes bis zu den Julischen Alpen Österreichs, viele Gegenden Spaniens, Italiens, Frankreichs und Belgiens besitzen die Wasserrotte. Allein schon vor Jahrhunderten hatten französische Städte ihren Bauern streng untersagt, die Flüsse zum Rösten zu verwenden, weil das Wasser verpestet würde und die Fische darin stürben !). Die alten Ägypter gaben der reinen Rasenröste den Vorzug. Wir treffen sie heute im Osten und Süden Frankreichs, fast überall in der Westschweiz, mit Ausnahme des Wallis, ferner in Holland, wo der ausgebreitete Flachs alle paar Tage mit Meerwasser Übergossen wird. Im Elsaß findet man zum Teil die Winterlandsröste, bei der die Stengelreihen dem Schnee aufliegen. Die Fasern lösen sich auf rein mechanischem Wege durch Einfrieren und Auftauen, nicht aber durch den Vorgang der Zermürbung.

7. Kapitel. Die Haus- und Felddarre der Hanfstengel.

Die der Röstgrube entnommenen Hanfstengel machen alsdann die Haus- und Scheunendarre durch, gleich wie im Wallis, in gewissen Teilen der deutschen und französischen Schweiz. Längs der Häuser- und Scheunenfronten, auf deren Vordächern und Gesimsen stehen die Stengel aufrecht angelehnt, um im föhndurchwehten, herbstlichen Alpentale von Sonne und Wind gut getrocknet zu werden. Seltener beobachten wir die Felddarre, weil die Hanfkultur auf ein Mindestmaß herabgesunken ist. Der Bauer errichtet auf kreuzweis gestellten Pfählen ein einfaches Latten-gerüst in der Nähe der Weiler, und Frauenhände reihen die Hanfstengel in wechselnder Kreuzstellung längs der Lattenzeilen ( las caddnas ). Es war uns nicht möglich, eine besondere Bezeichnung für die Arbeit zu erfragen. Wir sahen solche Hanf- Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.

hecken in Rabius, Ruis, Flond und Schleuis. Der Bewohner der Albula nennt die Hanfgehege tschadeinas.

An den heißen Südhalden von Andest wird der wassergeröstete Hanf erst einen Tag zum Abtropfen an Haufen gelegt, dann in Reihen ( rètschas ) auf 2-3 Tage ausgebreitet, damit die Stengel, trocknen. Männerschultern tragen die abermals gesammelten Bündel zu den Getreide- talinas der Stallfronten und stellen sie aufrecht an die Gerüste oder auf die heufreien oberen Böden der Ställe. Hier verharren die Bündel bis zur Zeit des Schleizens, das gegen Ende Oktober beginnt.

8. Kapitel.

Das „ Schleizen " und Brechen des Hanfes.

Naht diese Zeit heran, so prüft das kritische Auge der Bäuerin sämtliche Hanfstengel. Die schlanken und wohlerhaltenen haben die Ehre, der „ schleizenden " Hand der Mädchen und Frauen persönlich den Bast abzugeben. Die übrigen wandern zum Häuflein jener, denen die klappernde Breche den Leib quetscht und den Bast entfernt. So in Ruis, Danis, Andest und Flond. Anderswo verfällt jeder Hanf der Breche, z.B. Rabius, Truns, Schlans. Fast jeder Ort hat seine eigene Art und Weise und die Familien selbst ihre Varianten. Ausschlaggebend ist jeweils die Hausmutter.

Unsere älteren Frauen geben dem „ Schleizen " ( sursilv.stigliar)l ) des Hanfes weitaus den Vorzug. Nach ihrer Ansicht erhält sich die Faser besser, zerreißt nicht und erzeugt weniger Abwerg. Leider verliert sich dieser altehrwürdige Brauch der Väter immer mehr, wie die Kultur des Hanfes selbst. Der Brechstuhl gewinnt eher an Boden, weil die jungen „ Schönen " das schwierigere Schleizen nicht mehr gerne erlernen. Die gleiche Beobachtung machen wir in der deutschen und französischen Schweiz. Dagegen behalten zahlreiche Provinzen Frankreichs die alte Tradition des Schleizens bei, so: Dauphiné, Savoyen, Lyonnais, Bourbonnais, Bourgogne, Centre, Champagne und Baße-Bretagne, dann zum Teil Elsaß und Flandern, Piémont und Spanien. Vorerst schildern wir eine „ Schleizete " im Bündner Oberland ( Tafelfig. 1 ).

9. Kapitel.

Die „ Schleiz-Stubete " von Andest.

Sursilvanisch: II stegl.

Als „ steig " bezeichnet der Sursilvane die Versammlung oder Gesellschaft der Schleizerinnen ( stigliunzas ). Wir bringen ein wahres Bildchen der Gegenwart aus dem sonnig gelegenen Dörfchen Andest im zentralen Bündner Oberland.

Ein Freudenfest ist 's, ein ersehntes, für die erwachsene Jugend! Schon eine Woche vorher wird bekannt, daß in einer Familie der „ Steig " stattfinde. Noch am gleichen Abend soll ihr gesamter Hanf geschleizt werden. Dazu braucht es aber viele Mädchenhände. Noch einmal trocknen sich die monas, d.h. dünne Hanfgarben, am erwärmten Ofen gut aus. So geht das Schleizen leichter. Alle Mädchen der Nachbarschaft treten in die trauliche Wohnstube, soviel sie ihrer faßt. Jede Arbeiterin legt sich die erste mona quer auf den Stuhl und schiebt sie der Sessellehne zu. So kommt die Hanf Jungfer halb auf das Stuhlbrett, halb auf das Stengelbündel zu sitzen. Sie holt jeweils sich ein Büschel von 5—8 Stengeln aus ihrer halben Verborgenheit hervor und legt sie mit den Wurzelenden nach oben in die rechte Hohlhand. Mit Daumen- und Zeigefingern faßt sie jeden Einzelnstengel und bricht ihn etwa 30 cm vom Wurzelende entfernt kräftig das erstemal durch. Die Rohfaser ( la teglia ) tritt sogleich an der Bruchstelle hervor. Der Mittelfinger der linken Hand krümmt sich alsdann zum Haken und erfaßt die Fasern so, daß sie in der entstandenen Pingeröse gleiten. Unter kräftigem Ruck werden Finger und Arm nach links gezogen, indessen Daumen und Zeigefinger der Rechten den noch nicht gebrochenen Stengelteil festhalten. Das gebrochene Holzstengelstück schlaudert zu Boden. So bricht und schleizt die stigliunsa ruckweise jeden Stengel drei- bis viermal. Spürt eine gewandte Schleizerin, daß schon beim ersten Zug der Bast am ganzen Stengel sich lösen will, so befreit sie, den Arm weit ausholend, die Faser auf einmal von der ganzen Stengellänge. Sie ist ökonomisch genug, nachzuprüfen, ob ja jede Faser gewonnen sei. Die geschleizten Fasern hält sie zwischen dem Mittel- und kleinen Finger der Linken solange fest, als die halbe Hohlhand zu fassen vermag und flicht das kleine Bündel sogleich zu einer provisorischen poppa teglia de conniv = Hanfzopf ' ). Sie legt diese an Haufen und unterwirft sie später dem Bleuen und Schwingen. Siehe unten!

Die Hausfrau hat unterdessen einige Viertel frischer, saftiger Birnen bereitgestellt und verteilt sie unter die arbeitenden Mädchen. Da in Andest gute Birnen nicht mehr reifen ( 1180 m ü. M. ), so hat sie selbe im benachbarten milderen tieferen Waltensburg oder Ruis gekauft. Noch andere Gäste nehmen Aufstellung an der Türe der Schleizstube, ohne sie zu betreten. Es sind die mats oder Jünglinge. Offiziell eingeladen wurden sie nicht, aber sie kommen ganz von selbst. Einer von ihnen hüllt sich in ein weißes Linnen, betritt vermummt die Stube und erbittet von jeder Schleizerin sich eine Birne. Diese Gaben verteilt er draußen an die harrenden Genossen, die nun insgesamt die Schleizstube betreten dürfen. Ein jeder nimmt Platz zwischen zwei Mädchen, zieht die Hanfgarben an sich, stellt sie zwischen seine Beine und verteilt die Stengelbüschel nach rechts und links artig an die schleizenden „ Schönen ". Man plaudert, schäkert und neckt. Die Arbeit wird auf Mitternacht meist vollendet.

Es folgt der „ puschegn " der Sursilvanen. Abermals verlassen die Jünglinge die Schleizstube. Geschäftige weibliche Hände räumen sie von den Stengelabfällen; doch haben die Hausfrau und ihre dienstbaren Geister die liebe Not, zu verhüten, daß nicht die Burschen den Milchkaffee und die Süßigkeiten versalzen, die den Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.

emsigen Arbeiterinnen als Lohn warten. Butter, Honig und Käse, Bündner Bindenfleisch, Birnbrot und tuargia, d.h. süßer Hollunder- oder Himbeersaft und wie die guten Oberländer Dingerchen alle heißen, belohnen Arbeit und das weibliche „ Zieren ". Selbst ein Gläschen „ Enziangeist " stiften die „ mat$u ihren zukünftigen „ spusas ", die schließlich alle davon nippen. Doch sie selbst rauchen draußen in der Hausflur oder im mondhellen Freien ihr Pfeifchen, ohne Alkohol und Kaffee, im bündnerischen Phlegma, bis zu „ guter Letzt " ein anständiges Tänzchen den „ Stegl " beschließt. Das Auge der Ortspolizei und des Volkes sind da „ eins.

Familien, welche die Kosten ersparen müssen oder wollen, schleizen allein und wohl auch während des Tages vor der Hausflur oder im dämmerigen Stall und Tenne.Viele andere Arbeiten verschieben das Schleizen bis in den Februar. Wir sahen im Februar 1918 in Ruis und Waltensburg noch viele Fimmelgarben längs der luftigen „ Talinas " ungeschleizt stehen. In der heutigen Kriegszeit und Landes-not haben die guten Leute dem feierlichen Schleizen doch nicht ganz entsagt. Sie sind ja Selbstproduzenten ihrer Lebensbedürfnisse und liefern nebenbei den Überschuß ihrer Produkte gleichmütig an die Zentralstellen, wenn auch in kluger bäuerlicher Vorsicht und Berechnung.

10. Kapitel.

Der Brechstuhl.

Sursilvanisch: La braha.

Unser Bündner Oberländer hat die Hanfbrechmaschine jedenfalls erst in später Zeit vom unteren Rheintal beziehungsweise von Süddeutschland her eingeschleppt. Die Breche oder Bracke erspart mehr Zeit und Arbeitskräfte als das ursprüngliche Schleizen. In den Grundzügen hat der Oberländer den dreifugigen Typ einer mittelschweren Breche, wie die deutsche und französische Schweiz, Frankreich und Italien ( Textfig. 2 ). Mancher Leser wird sich noch der „ Ratsche " aus seinen Jugendjahren erinnern. Auf einem Holzgestell ( „ Bock " ) sind vier glatt gehobelte, harthölzerne Bretter in Kantenstellung und in einem Abstande von etwa drei Zentimeter zueinander parallel in der Längsachse festgefügt. Nach dem Prinzip des einarmigen Hebels werden drei ebenso geformte und unter sich verbundene Bretter von oben her zwischen die offenen Fugen der unteren schlagweise geführt. Sie arbeiten zu einander wie kombinierte Kinnladen. Die Führung am Hebelgrunde besorgt ein Querbolzen in Holzösen. Sämtliche Bretter einer jeden Kinnlade sind an der Oberländer Breche unter sich festgefügt und unbeweglich. Zwischen diese „ Kiefer " wird je ein Hanfbüschel geschleudert und ruckweise gequetscht. Im Bündner Oberlande bestehen die Kinnladenbretter oft aus dunkelm Eichen- oder Nußbaumholz, weil beide Baumarten häufig auftreten und dem Tischler leichter zur Hand sind als das spärlich im Koni-ferenbestand eingestreute Buchenholz.

Die deutsche und französisch-schweizerische Breche ruht auf vier hohen spreizenden Holzfüßen. Die Arbeiterin führt daher den beweglichen oberen Hebelarm an vorgestellter Handhabe aufrecht stehend. Im Bündner Oberland begegnen wir dieser f P, Dr. Karl Hager.

Konstruktion seltener. Seine Breche besitzt nur vier kurze Beine. Der hintere Quer-bock verlängert sich nach links zu einem schmalen Sitzbrett zweifelhafter Bequemlichkeit. Auf ihm sitzt die Arbeiterin. Die Breche steht ihr also zur Rechten und ist entsprechend kurz gebaut. Ein Holzklotz an der Stirne des Hebels gibt die nötige Schwungkraft bei seinem Heben und Senken. Ein hölzerner Haken, Ring oder Horn oben auf dem maßigen Stirnklotz dient der Arbeiterin als Handhabe. Köstlich und treffend umschreibt das sursilvanische Kinderrätsel die Oberländer Breche:

Quater combos senza schanugl; siat costas buca dad ies; in tgau sco in mogn ed in tgiern en la MonaLa braha Vier Beine ohne Knie; sieben Rippen, doch nicht aus Gebein; ein Kopf wie ein junger Stier ( Mutschund ein Horn im NackenDie Breche —.

Mit der Linken schleudert die Brecherin jeweils ein Hanfbüschel quer auf die unteren Kinnladen der Breche, indes die Rechte den schweren Hebel führt. Uns schien die Arbeit ermüdend zu wirken. Doch verlieren die Mädchen weder Humor noch Sprache, und bündnerische Jugendkraft kommt ihnen vollauf zugute ( siehe Tafelfig. 3 ). Sonnenver-brämt gleich ihrem goldig braunen Haus und Heim und sehnig- geworden durch die lange, beschwerliche, sommerliche Heu- und Emdernte. zu Berg und Tal, machen sie sich aus dieser Arbeit ein Vergnügen, und die helle Freude lacht aus Gesicht und Augen, wenn erst noch der Lichtbildner sie auf seine Platte zu bannen versucht. Wie beim Schleizen, so flicht auch nach dem Brechen die Arbeiterin sich ihren ersten grobfaserigen Hanfzopf, die uns bekannte poppa teglia de conniv.

Das Hanfbrechen geschieht bald gruppenweise, meist aber in stiller Verborgenheit in einem Winkel der Häuser und Ställe oder Fig. 2.

längs der schmalen Dorfgassen, die regelrecht fruchtschwere Hollunderbäume zieren. Wir entnahmen das Bildchen einer „ Brechete " im Dörfchen Tavanasa ( Fig. 3 ). Das Brechen besitzt aber nicht jene ursprüngliche Volkstümlichkeit wie das Schleizen des Hanfes und das Schwingen des Flachses ( siehe unten ). Trotzdem ersetzt das ,,braharul ) langsam das „ stigliar ".

Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.

Der Sursilvane überträgt den Lärm der Breche auf die Redensarten: Quel fa ina braha = er macht viel Lärm, ist ein Vielschwätzer; wieder: Quel brah'adina = er ist ein unruhiger Mensch und beschäftigt sich mit vielerlei.

Die verholzten Stengelrückstände des Schleizens und Brechens heißen farcaglia. Viele Landwirte verbrennen sie. Rationelle Bauern aber zerquetschen sie erst noch mit dem Dreschhengel, verwenden sie als Stallstreue und dann als wertvolles Dung-stroh. Die porösen Stengelteile, sagen sie, saugen viel Jauche ein, die auf der Scholle wieder zur Geltung komme. Manche Bäuerinnen gebrauchen die Stengelabfälle zum Anfeuern im häuslichen Herd, weil sie sich leicht entzünden.

11. Kapitel. Das Bleuen, Pochen und Schwingen des Hanfes.

Die beim Schleizen und Brechen gewonnenen und provisorisch geflochtenen poppas teglia = Zöpfe werden abermals geöffnet, einzeln der Länge nach gedreht und 8 bis 10 Stück nebeneinander gelegt. Zwei Frauen, von denen die eine sitzt, die andere steht, erfassen sie gemeinsam an den Enden, winden und drehen sie fest ineinander und formen sie durch Bildung einer Schleife zu einem dicken, rundlichen, kranzförmigen Wulst, dem mglzugl ) oder zul de conniv. Die zuls harren oft wochenlang, bis die Frauenhand sie abermals in Angriff nimmt, um sie erst zu bleuen oder zu pochen. Die Fasern sollen geschmeidiger und weicher gemacht werden, um sie für den folgenden Schwinggang, das spallar, vorzubereiten.

Bald verklopft die Bäuerin das feste rundliche Bündel einzeln auf einer Steinplatte oder auf dem harten Tennenboden mit einem kurzen schweren Holzbleuel, dem mogn. Bald reiht sie eine Anzahl der mis zusammen an ein Seil und verprügelt sie so gemeinsam auf der Tenne oder auf dem linnenbelegten harten Boden im Freien. Sie benützt als Schlaginstrument den Dreschflegel ( flugi ) oder den Dreschbengel ( pal ) je nach örtlicher Gepflogenheit. Weil die zuls alle an der Seilschnur haften, können sie beim „ Dreschen " nicht wegfliegen. Sie werden mehrmals gewendet 1 ). Wo aber die unter Wasserbetrieb stehende Bleuelpoche ( fallun ) zur Verfügung steht — so besonders in den flachsbauenden Ortschaften —, verrichtet diese das Bleuen der zulsfullar ). Siehe im folgenden das Bleuen und Pochen der ungebrochenen Flachsstengel.

Nach dem Bleuen erfolgt mit Zeit und Gelegenheit das Schwingen der wieder geöffneten zuls. Die Arbeiterin wirft die einzelnen Zopfsträhnen über die Kante eines aufrecht stehenden Holzbrettes und entfernt mittels Holzschwert die noch haftenden Splitter und Schaben2 ).

englisch brake usw., und wäre durch ihre Vermittlung den Romanen bekannt geworden. Der mit dem Instrument eingedrungene fremde Name wird aber durch einheimische Ausdrücke, die zermalmen, zerschlagen ( mit einer Keule usw. ) bedeuten und vielleicht zum Teil schon vorher der Hanf- und Flachsterminologie angehörten, ersetzt. "

12. Kapitel. Das Bleuen und Pochen der ungebrochenen Flachsstengel.

Sursilvanisch: Fullar glin.

Die älteste Geschichte der Flachskultur belehrt uns, daß das Brechen der Flachsstengel ursprünglich durch Handbleuen mit einer Keule oder einem Hammer stattfand. Die ägyptischen Wandgemälde von El Eab zeigen dies recht anschaulich. Die alten Räter haben zweifellos ausschließlich ihren Flachs gebleut. Heute ist das Verfahren in der Schweiz fast ganz erloschen. Unser Sursilvane hat sich das Flachsbleuen bei etwas verbesserter Technik bewahrt in seiner uralten Stampfe, dem fallun de glin.

Wir wandern an einem der immer sonnigen Oktobertage durch das stille weite Talbecken von Sedrun ( 1400 m ü. M. ). Kristallhell liegt die Landschaft mit ihren frisch verschneiten oberen Gebirgszinnen vor uns. An Holzzäunen und auf Holzbeigen, an den niederen Vordächern von Haus, Stall und Schuppen sonnen und trocknen zum letztenmal lange Reihen Flachsbündel, die einst der stemnada oder Rasenröste enthoben wurden. Sie verfallen heute dem Stampfwerk, um ihre zarten Bastfasern abzugeben. Bald im Weichbild einer Ortschaft, bald abseits erspähen wir ein braunes Häuschen am rauschenden Bach. Seine Wellen drehen gischtsprühend ein kleines Wasserrad an der Flanke der Hütte. Sie ist fensterlos. Nur an der offenen Türe lugt das Tagesgestirn hinein. Aus dem dämmerigen Innern ertönt vom frühen Morgen bis spät abends, Tag für Tag, durch mehrere Wochen das schrille Geklapper der fallenden und sich hebenden hölzernen Stampffüße. Zwei bis drei dieser klotzigen, runden oder kantig geschroteten Stampfkeulen ( pisuns ) bilden eine Batterie. Ihre hölzernen Fußsohlen sind flach, und ihre Widerlager am Fußboden bestehen aus dicken granitenen Platten. Zwischen beide werden die Flachsstengelbündel eingeschoben und zerdrückt. Die Bündel haben die Größe von drei bis vier brauncas, d.h. soviel als eine Hand ebensooft zu umspannen vermag. Die meisten Bäuerinnen bezeichnen sie als murglinada, im unteren Disentiser Talbecken hörten wir auch den Namen fullada ( Textfig. 4 ).

Die arbeitende Frau stößt kniend und rutschend je ein Bündel fortwährend unter die fallenden Holzklötze der Poche, dreht und wendet sie mehrmals, bis sie genügend gequetscht sind. Eine gewandte Person vermag drei Pochhämmer gleichzeitig zu beschicken. Bei trockenem Wetter geht die Arbeit leichter, weil eben die Stengel weniger feucht, aber um so spröder sind. An einem sonnigen Tage bewältigt die Bäuerin bei drei arbeitenden Pochhämmern etwa 15—16 mais ( der mais entspricht 25 braunca-Paaren gut; siehe auch unten: Das Schwingen des Flachses ). Eine Familie vermag an je einem Tage in der Regel ihren ganzen Flachsvorrat in der Poche zu brechen. So wechseln Mutter und Tochter jeder Familie des Gehöftes Tag für Tag, bis alle „ Vischins1'( Nachbaren ) ihren Flachs zum spadlar oder Schwingen vorbereitet haben.

Wenden wir uns zur Arbeiterin am fallun, an der Bleuelpoche! Mitleid ergreift uns und Bewunderung zugleich beim Anblick dieser andauernden Mühe, Vorsicht und Geistesgegenwart, bei dem ewigen Lärm, dem aufwirbelnden Staub und den herumschwirrenden Schaben. Vom Scheitel bis zur Fußsohle mit Staub und Splittern bedeckt, kniet das Mädchen bleichen Antlitzes vor den hämmernden Pochklötzen. Mund und Nase hat es oft leicht mit einem schützenden Tuche umhüllt. Aber gegen die streichende Zugluft ist es während des langen Tages nicht gefeit. Erkältung Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.

und Schnupfen sind sein erster Lohn. Freilich gehört diesen braven Frauen und Mädchen wieder ein ganzes Jahr frische Bergluft und goldener Sonnenschein zu eigen. Ihr erstes Begehr bleibt doch das spätere feine weiße Linnenzeug.

Wir holen noch nach, daß das Heben und Senken der fallenden pisuns ( Pochhämmer ) eine baumstammdicke hölzerne Horizontalwelle ( igl — igl, arver ) mit ein- gelassenen hölzernen Schnapp-zähnen besorgt. Die Welle selbst wird vom Wasserrad und seiner einfachen Übertragung geführt und in langsame Drehung versetzt.

Die verholzten, faserfreien Stengelabfälle, die an der Bleuelmühle sich ergeben, sind eine sehr beliebte Viehstreue im Rindviehstall, da sie wie Sägespäne wirken; doch nicht für den Schweinestall wegen des vielen Staubes1 ).

Der Lichtbildner hat bei der Innenaufnahme einer Bleuelmühle seine liebe Not. Was bleibt ihm anders übrig, als auf das steinbeschwerte Schindeldach der niederen Walkhütte zu steigen. Als „ frecher Dachs " hebt er einige der dürren, großen Schindelbretter auf und verschafft sich im halbdunkeln, spreu- und staubschwangeren Räume das nötige Oberlicht. Die guten Leute ließen ihn gewähren ( bei Rueras, Tavetsch ).

Die Bewohner der Südlagen des Trunser und Ilanzer Talbeckens, die aus klimati- schen Gründen mehr Hanf als Flachs bauen, ohne auf letz- Fig. 4. Das Poohen des Flachses in Rueras ( Tavetsch ) ( fuller glin ).

teren ganz zu verzichten, denen außerdem heute die Bleuelpoche fehlt, z.B. in Schlans und Andest, schleizen und brechen ebenfalls die Flachsstengel. Es bleibt aber eine Ausnahmeerscheinung des Gebietes.

) Die Abfälle heißen las restas ( vgl. oben: farcaglia = Hanfstengelsplitter nach dem Schleizen und Brechen des Hanfes ). Die Bezeichnung rèsta = Schabezen, Flachsstengelsplitter, ( vom Verb restar = übrig bleiben, Überbleibsel ), möge aber der Leser wohl unterscheiden vom gleichgeschriebenen Worte rèsta, rista = Reiste, feines Flachswerg, feinste Flachsfaser. Die Bedeutung beider Wörter geht also diametral auseinander ( siehe unten: rèsta, stuppa, schuengia ).

f P. Dr. Karl Hager.

13. Kapitel. Das Schwingen des Flachses.

Sursilvanisch: spallar.

Der Landmann trägt die gequetschten Flachsbündel ( murglinadas ) in schwer beladenen Linnen zur Haus- und Hofstatt und birgt sie vorerst im trockenen, noch unbewohnten Kuhstall. Denn im September und Oktober weidet die milchspendende Kuh nach der Alpentladung auf dem idyllischen Maiensäß. Am Abend bläst der Junge von der tegia de misés aus seine melodisch einfachen, wehmutsvollen Weisen ins Tal hinunter. Ein riesig langes Blechrohr ist sein Blasinstrument. Wie oft lauschten wir diesen langgezogenen Tönen in tiefer Nachtstunde sinnend am Schreibtisch beim offenen Fenster.

Der Hausfrau wartet jetzt das brancar glin per spallar, d.h. die Sonderung der zermürbten heimgeschafften Flachsbündel in Büschelpaare. Je ein- Paar hand-großer Büschel werden durch Bastfasern verbunden. Beim Abzählen der Paare erhält die Hausfrau eine provisorische Schätzung ihrer zukünftigen mais ( 25 Paare Handfaserbüschel [brauncas] ergeben den mais ). So erkennt sie schon jetzt den Ertrag ihrer Mühen und Sorgen. Cents mais? wieviel mais? ist die gegenseitige, neugierige, oft etwas eifersüchtige Frage der befreundeten cummars e viscMnas, der Basen und Nachbarinnen. Sie obliegen dieser Arbeit immer an einem sonnig warmen Tage. Erst folgt noch eine Pflichterfüllung. Dem Besitzer der Bleuelmühle entrichten sie für die Benützung seiner Poche je zwei Paar brauncas gequetschten Flachses von jedem mais, den sie ausgerechnet haben.

Nun schreitet die Bäuerin getrost zur Arbeit am Schwingstuhl. Der schwere Pochhammer hat unseren Flachsstengel, zart wie das Wildgras der Alpen, wohl zum geknickten und gequetschten „ Rohr " umgestaltet. Erfassen wir aber ein Handbüschel, so stehen die Stengel beim Emporheben immer noch horizontal ab, obschon sie „ hundertfältig " gebrochen sind. Das Bündel soll aber, über den Schwingstuhl geschleudert, schlaff über dessen Kante hängen, mit anderen Worten: die Holzteile des Flachsstengels haften gebrochen noch großenteils am Bast. Erst ergreift die Arbeiterin, la spatlunza, sitzend ein Stengelbüschel und zerreibt dasselbe über ihren Knien tüchtig mit beiden Händen ( sfriar las brauncas ). So wird es schlaff, und manche Holzteile fallen bereits ab.

Alsdann beginnt der eigentliche Schwingprozeß, vorerst das Grobschwin-gen, das spatlar da pries, am Schwingstuhl ( Textfig. 5 ). Ein Holzbrett von etwa 90 cm Länge und 30-40 cm Breite steht hochgestellt und festverfügt auf einem flachen Holzfuß. Ein Ausschnitt von 26 bis 30 cm Breite und 12 cm Höhe am Kopfstück des Schwingbrettes ( la sphnda ) läßt oben einen Holzrest vorstehen, der eschrägt und dient als Schneide des ( Spada ) in Tavanasa.

Flachs und Hanf und ihre Verarbeitung im Bündner Oberland.

Schwingbrettes. Der Holzfuß ( pei ) steht nach links so weit vor, daß die Arbeiterin ihre :i i.

beiden Füße darauf setzen kann. So erhält das Gestell bei der Arbeit einen festen Halt. Wohl der Herrschaft dieser Frauenfüße ist es zuzuschreiben, daß der Sursilvane den ganzen Schwingstuhl als „ pei de glin " bezeichnet. Die sputlunsa selbst sitzt hinter ihm auf einem Lehnsessel, den sie der Wohnstube entnommen hat. Ihre rechte Hand führt das hölzerne Schwingmesser — la spada. Es hat etwa eine Länge von 60-70 cm bei 12 cm Breite, ist doppel-schneidig und aus Birken- oder Ahornholz geschnitten. Wir beobachten öfters ganz schmale Schwerter, weil sie schon von der Urgroßmutter geschwungen wurden und derart abgenützt sind.

Die Schwingerin umwickelt ihre linke Hand meist mit einem schützenden Tuche. Sie hält das gequetschte und zerriebene Flachsbündel, schleudert es über die Kante des Schwingbrettes, und sausend fährt das Fig. 6.