Chronik von Mirja Lanz und Barbara Geiser 5. Oktober 2019

Salon Alpin

«Alle Länder haben Reservate. Wir haben die Alpen.

Die Alpen – eine Brache ohne Zukunft?»

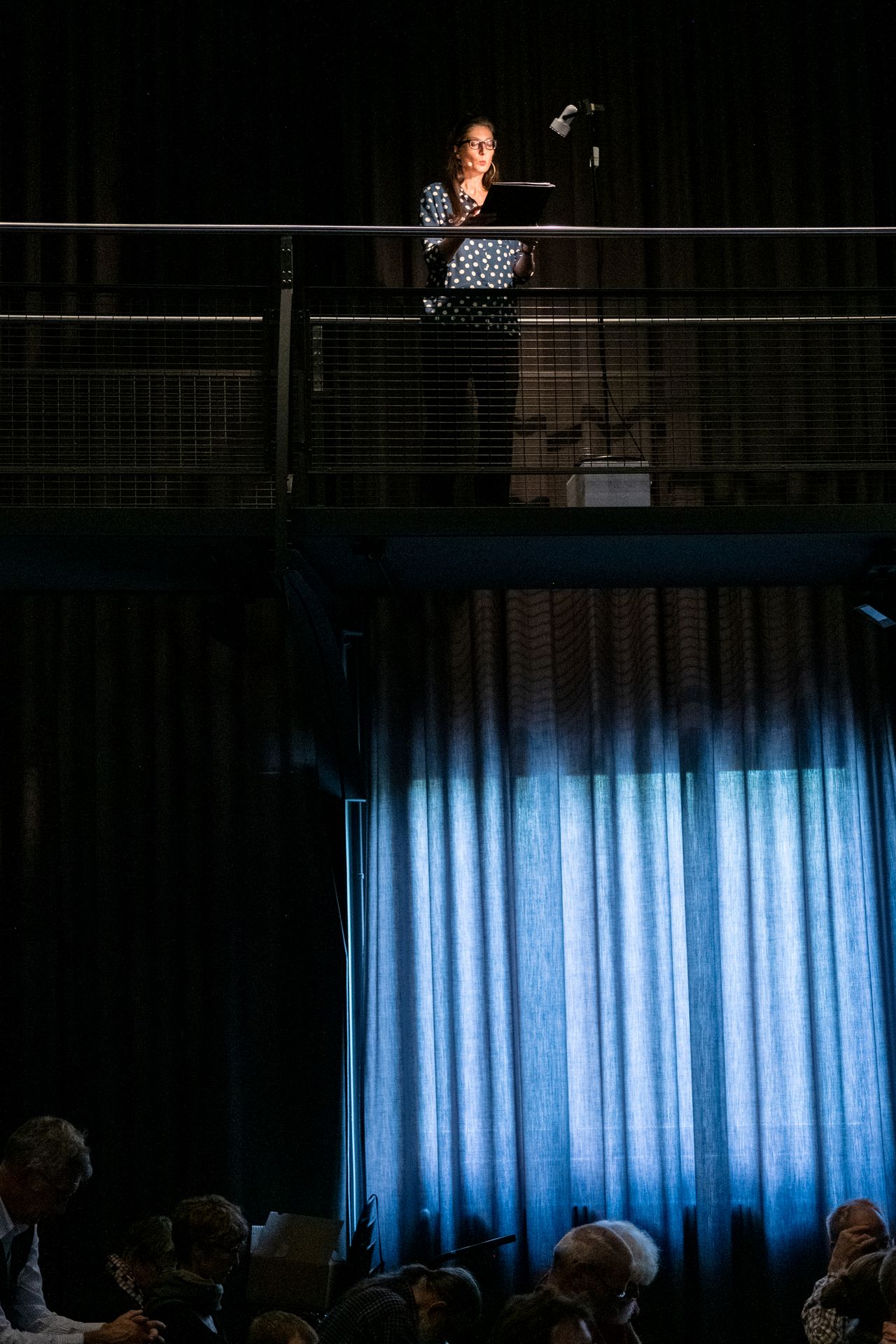

Salon Alpin moderiert von Jürg Steiner. Seine Gäste waren: Nicole Müller, Hüttenwartin Trifthütte; Heike Mayer, Geografieprofessorin, Thun; Mike Keller, Innovator Onsernone.

Chronik von Mirja Lanz

Brach lieben

Der Weg zu diesem Salon Alpin im Alpinen Museum in Bern führt nicht mehr durch die Ausstellung Schöne Berge, sondern an Hobelbänken vorbei durch die Werkstatt Alpen. Der Hodler im Hodlersaal, seine grauen Felsen und Mannen, das Alpenbild von 1894, ist abgehängt. Zumindest physisch. Über den Beamer strahlt nach fünf Monaten: Crystallization - Abschlussevent.

Auf dem Podium sitzen vier Menschen. Drei geben Einblick in ihre Arbeit: Heike Mayer, Wirtschaftsgeografin und Professorin aus Thun. Nicole Müller, Hüttenwartin der SAC-Hütte Trift. Mike Keller, Innovator und Rückkehrer ins Onsernonetal.

Zwei sprechen über ihre periphere Lebenssituation: Die Hüttenwartin und der Rückkehrer. Einer, Jürg Steiner, Moderator und Geograf, hat das Themengelände prospektiert. Sind die Alpen eine Brache ohne Zukunft? Ein Reservat für die gepflegte Sehnsucht, ökonomisch aber chancenlos?

Warum kehrt einer wie du aus der weiten Welt zurück ins Onsernonetal?

Was zog dich an?

S'Onsernone isch eine vo de schönschte Ort uf de Wält.

Ich han dänkt, ich chönt öppis gschiids mache fürs Tal.

Sagt der Rückkehrer. Arbeit gab es keine, als er vor einigen Jahren in der ersten Heimat ankam, aber auch keine Konkurrenz. Vor allem nicht online, das Tal lag digital brach. Mit einer Website schaltete er das Onsernone und drei Ostelli im Internet auf. Ein Update, das mit Farbkübel und Mobiliar auch die analoge Welt umfasste.

Und was sucht eine, die ihre Karriere zurücklässt und Hüttenwartin wird?

Eine Wochenendsehnsucht?

Ja, scho chli. U mir hei gfunde, was mer gsuächt hei.

Sagt die Hüttenwartin. Die Beziehung zur Bergwelt hat sich vertieft. Zufriedenheit und Freude bringen die Menschen in die Hütte. Und der Sonnenuntergang glüht auch am Sonntagabend. Der Schritt ins Wochenendgelände auf 2500 m ü. M. heisst aber auch Schlechtwetterarrest, kalte Duschen und Frühstück um vier. Er ist nur mit sehr leichtem Gepäck zu machen: Weg mit der Stelle als Architektin, der Badewanne, dem TV.

Wir arbeiten in den Städten und fahren in der Freizeit in die Berge. Wer sind die Leute, die das Gegenteil machen? fragt der Moderator. Kalkulierende Unternehmer? Romantiker?

Risiko, Experiment, Selbstbestimmung,

sind die Stichworte der Wirtschaftsgeografin.

Improvisiere,

sagt die Hüttenwartin zum Wirten im Unwirtlichen.

Aber mängs wird o eifacher. Me mues nid überlege was mä chönnt choche. Es het was es het.

Go choche, spinnsch!

sagt das Umfeld der Hüttenwartin. Warum das Risiko, die Karriere aufgeben und ins Abseits ziehen? Die Antwort ist klar wie vom Fels geläutertes Wasser: Falsch gefragt.

Das isch doch kes Risiko für guet usbiudeti, guet versichereti Mönsche.

Dafür kann jetzt jederzeit alles vorbei sein. Das Leben auf der Trift hängt vom Weg ab, der zu ihr führt. Und der Weg vom Fels, der in der Luft hängt, mitten ins Klima. Auch der Rückkehrer hat sich exponiert. Sein Risiko ist ein anderes:

Der abschüssige Hang zum Erfolg.

Der unmarkierte Weg verläuft irgendwo zwischen der Buchung über Airbnb und der Parallelwelt von Instagram, mehr Einwohnern und Reisecars. Der Rückkehrer bittet die Gäste, seine Tipps nicht zu posten. Die digitale Gratwanderung braucht allerhand Fingerspitzengefühl.

Andere Sprachen huschen durch das Deutsch des Rückkehrers. Sie halten sich bedeckt, teilen sich eine Stimme. Die Hüttenwartin sitzt ruhig, spricht klar und zögert nicht, auch wenn das Gespräch eine schwierige Passage nimmt. Die linke Hand der Wirtschaftsgeografin hält die Stellung, das Wasserglas und den Zettel. Die rechte tanzt auf der Bühne mit den Sätzen. Die Sätze springen in die Bresche, in eine Lücke.

Die Abgewanderten fehlen.

In der Realität, auf dem Podium und im Gespräch.

Die Abgewanderten fehlen den Eingesessenen.

Auch die Eingesessenen fehlen, auf dem Podium, im Gespräch.

Bisher.

Die Wirtschaftsgeografin hat nicht nur die Sonnenseite erforscht, sondern auch Gespräche im kalten Schatten hinter dem Haus geführt. Dort lehnen schon mal Skepsis und Neid an der Wand, denn es sind nicht unsere Töchter und Söhne, die etwas aufbauen, sagen die Eltern, die geblieben sind. Wir hätten es auch gern, wenn unsere Kinder das machen würden.

Der Wegzug hinterlässt Wehmut und Wunden,

sagt die Wirtschaftsgeografin. Die neuen Jungen, die Hüttenwartin und der Rückkehrer, wurden in Innertkirchen und im Onsernonetal dennoch offen empfangen. Sie haben die Kinder aus dem Tal nicht verdrängt. Und sie ersetzten sie nicht. Die Hüttenwurst ist vom Metzger und der Dorfladen schickt den Kindern von oben

Chäferli. Mir si regional.

Die Köpfe auf dem Podium wenden sich in den Faltungen des Gesprächs. Nach links, nach rechts. Das Wort wird ohne balgen von Stimme zu Stimme weitergegeben, wenn der Moderator eine Frage stellt, ein neues Thema sondiert. Die Expertinnen und der Experte der Peripherie müssen sich nicht ins Zentrum drängen. Das Gespräch kommt zu ihnen.

Wie die Touristen.

Je länger der Weg, desto besser: Die Trift ist viereinhalb Stunden Fussmarsch vom Alltag entfernt.

Der körperlich erwanderte Abstand schafft innerlich Distanz und besänftigt Geister und Gemüter.

Si chommä z’fride a, sagt die Hüttenwartin,

u si hei Hunger.

Eine Frau eröffnete in einem Bergdorf mit 3 Einwohnern ein vegetarisches Restaurant. Zwei der drei Einwohner sind alte, fleischessende Damen, die den Kopf schütteln, berichtet die Wirtschaftsgeografin ohne Kopfschütteln. Sie sieht die Versuchsanordnung.

Experimente sind nichts Neues für den Rückkehrer, Sohn von Aussteigern. Der Mensch erscheint im Onsernone und verschwindet wieder. Nicht aber eine der Traditionen des Tals:

Iiwanderer mit komische Idee vo de Alpenordsiite.

Die Aussteiger der 70er Jahre bewirtschafteten analoge Brachen und hielten Schafe. Die Einsteigerinnen von heute nutzen die digitale Entgrenzung, schaffen sich ihre Stelle und Angebote für die Bedürfnisse der zurückgelassenen Städter. Das Publikum will wissen:

Ist der Tourismus die einzige Möglichkeit?

Das Geschäft mit dem mobilen Menschen?

Es gibt viel Tourismus, aber auch Unternehmen im Bereich der Hochtechnologie behaupten sich und Bürstenmacher, also handwerkliche Betriebe, fasst die Wirtschaftsgeografin zusammen. Manche Unternehmer sagen zu ihrer peripheren Lage im Valle Maira, im Valle Po:

Die Versuchung zu wachsen ist hier weniger gross.

Wir dürfen klein bleiben.

In der dunklen Wand im Hintergrund stecken die leeren Haken von Hodlers Gemälde Aufstieg und Absturz, von Leistung und Fall. Das Schild zum Notausgang leuchtet grün, wie das spätsommerliche Laub der Bäume im Vorhangspalt. Ist das der Schluss, den wir in Gedanken ziehen?

Im Alltag geht die Arbeit weiter. Der Rückkehrer schickt dem Gemeindepräsidenten jede Woche seine Ideen, ruft dem Moderator zu chasch scho stopp säge gäll und fragt in die Runde: Warum git's bis jetzt keis Bergtal, wo nöd mitmacht bi 5G und seit: Wer flüchte will, cha zu ois cho? Die Neubergler oder New Highlander lassen sich bei der Arbeit von der Wirtschaftsgeografin tracken, dafür bleibt in der Freizeit das Handy im Haus. Und die Hüttenwartin findet Leute im Tal, die Steine sponsern für den Geologiepfad. Der Arbeitstag ist länger auf 2500 m ü. M. und der Duft von feuchter Erde fehlt, dafür sind Steine nicht nur steinig.

Tavolata

Dominik Flammer führt durch den Abend. Es kocht Raphael Rodriguez von der Auberge de Monthéron!

Chronik von Barbara Geiser

Von der Tavolata

Menu von Rafael Rodriguez, Auberge de l’Abbaye de Montheron, präsentiert von Dominik Flammer, musikalisch begleitet von Hans Hassler

Die lange, helle Tafel ist bereit. Gäste trudeln ein, kommen mit Weingläsern in der Hand aus dem Hodlersaal oder direkt aus dem Regen. Finden sich in Gesprächen, suchen Stühle am langen Tisch. Das Reden dreht sich um vieles, auch ums Essen.

Es wird gedankt und vorgestellt, Worte fallen ineinander. Dann wird dem Mann mit dem Akkordeon Stille bereitet. Er habe die Aufmerksamkeit sehr verdient, sagt der Kurator, sei er doch einer der weltbesten, bei allen Tavolatas dabei gewesen und oft im vielen Reden zu wenig gehört worden.

So wird es ruhig. Und er spielt. Spielt zärtlich und wild. Zitiert die Elise und einen Choral, kontert Schnulz und Schmalz sofort mit Schiefklang, fräst durch die Tonarten, kippt von Dur nach Moll und wieder zurück, bis sich aus einem gehaltenen Bass ein Tänzchen schält. Das gleich wieder zerfällt. Sich erneut klärt, dann schräg an Gewohntem vorbeischränzt. Stille an den Tischen, während hungrige Augen erwartungsvoll das Menü aufsaugen. Soupe de chalet steht zuoberst.

Das Akkordeon zerdehnt Bässe, noch einmal grüsst es Elise von fern, bevor es durchs Liedgut schweift und schwoft. Und dann fliegen die Finger des Akkordeonisten wie der Biswind über die Knöpfe, bevor sie hinkend in einem schweren Walzer landen, unter Schichten von Traditionen eine Spur finden und ihr sofort wieder abhandenkommen. Weiter, immer weiter, flüchtig, und doch verwurzelt.

Das Schweigen lässt sich nicht mehr halten. Die Münder der Gäste sehnen sich nach Bewegung, nach Schmecken, Kauen, Essen. Doch was im Mund zusammenläuft, sind vorerst nur Worte. Sie fallen über den Tisch und in die Erzählung des Akkordeons.

Der Mann, der durch den Abend führt – man darf ihn als Ernährungshistoriker bezeichnen – übernimmt: Geplant gewesen sei eine Begegnung über den Röstigraben hinweg, sagt er, den Graben, den es doch gar nicht gäbe – denn Röschti esse man hüben wie drüben. Doch mit der Begegnung wollte es nicht klappen. Dafür sei die Truppe nun international, aus Spanien, dem Welschland und Italien. Und habe sich dennoch ganz dem Lokalen verschrieben, dem Bois du Jorat, um genau zu sein.

Und er füttert die Gäste mit Wissenshappen, geistigen amuse-bouches – so schnell und dicht, die Ohren kommen kaum nach.

Gemüse hat man früher nicht gegessen.

Nur als Mus.

Nur in der Suppe.

Nur die Armen.

Die soupe de chalet also ein Armeleuteessen, aber heute und hier natürlich nicht.

Heute edel mit Eringer Rind.

Mit Kräutern.

Und Gemüse.

Er erzählt von den Alpen als kulinarischer Barriere, wo sich Kartoffeln und Mais, Butter und Olivenöl, Pinot und Merlot begegnen. Mitten in Europa, dieser internationalen Drehscheibe der Ernährung. Beiläufig erfahren die Gäste auch noch, dass Tomaten erst seit dem 20. Jahrhundert kultiviert werden.

Und dann geht es los, mit nun essbaren amuse-bouches. Schlag auf Schlag werden weiter aufgetragen: Brot und Bärlauchbutter, die soupe de chalet, Auberginen mit schwarzem Knoblauch, gekochter Salat mit Spinat und Minigurken, mit Blüten dekorierter Seesaibling.

Dazwischen klirren Gläser, steht der Ernährungshistoriker auf, entlässt einen Schwall von Wörtern, der an offene Ohren schwappt,

– spanische Tapas-Kultur

Sharing-Konzept

Fondue, Fenz!

Können wir auch! –

webt leise auf Französisch Gesagtes im Deutschen weiter, erzählt, was bereits auf Plättchen und Brettchen auf die Tische gekommen und in Mündern, Mägen verschwunden ist. Das fast noch schneller, als er erzählt.

Ob die Gaumen und Geister – inmitten all der Gespräche, die nun den Raum wieder füllen bis zu seinen Rändern – fähig sind aufzunehmen, womit sie hier beschenkt werden? Ob die Zungen die Ingredienzien erkennen? Kraut und Rüben, all das exotische Lokale? Was zuvor niedergegart, vierundzwanzig Stunden gekocht, gefriergetrocknet, fermentiert oder auf eine andere Art und Weise sorgfältigst verarbeitet wurde, wird bestaunt, probiert, mmhh, aahh, genossen. Oder einfach in Wortpausen zwischen die Zähne geschoben.

Die Teller leeren sich, füllen sich, leeren sich. Ebenso die Gläser. Dann werden die Teller eingesammelt. Esspause. Keine Atempause – das Reden schwillt an, während es die Blicke schon wieder zum Menü zieht: Lamm. Pilze. Tannen. Federkohl. Brennnesseln.

Brennnesseln. Das Stichwort für den Mann, der durch den Abend führt und nun erneut Wissen zwischen die Bissen streut. Und Vorfreude auf die Brennnesseln weckt, die als Begleitung zum Lamm aus den Dents du Midi gereicht werden. Les orties du Bois du Jorat, von Hand gesammelt, getrocknet, frittiert, werden schmerzhafte Kindheitserinnerungen in ein zartes Gaumenglück verwandeln.

Der Ernährungshistoriker holt weiter aus.

Pilze!

Vor dem 20. Jahrhundert in Europa nicht gegessen!

Verantwortlich? Hildegard von Bingen!

In China vor 3000 Jahren mehr als 40 Zuchtpilze!

Erst 1750 in Paris erste Champignons – Champignons de Paris!

Pilze sind keine Speise!

Pilze sind ein Gewürz!

Atemlos purzeln die Wörter von den Pilzen über ein paar Kehren zur Schweiz als Dörrnation. Und dann sind wir unvermittelt – oder vielleicht auch folgerichtig – beim Käse.

Vacherin Mont d’Or ist nicht gleich Vacherin fribourgeois

(ganz und gar nicht!)

Das Geheimnis eines perfekten Fondues? Fünf zu zwei!

(fünf Teile Käse, zwei Teile Wein)

natürlich moitié-moitié: halb Vacherin fribourgeois, halb Gruyère d’alpage

und der Wein? Chasselas!

(am allerliebsten!)

Doch halt! Es gibt noch ein zweites «richtiges» Fondue: das Fondue fribourgeoise.

Reiner – REINER! – Vacherin fribourgeois.

Lauwarm!

Und nochmals halt! Denn zuerst wird nun das Lamm aufgetischt und die Pilze und die gebröselten Tannen, der Kohl und die Brennnesseln. Essbares Echo aus Bergen und Wald. Und die eine oder der andere fragt sich wohl im Stillen, wie das denn gehen soll mit dem fondue au fromage, das auch noch auf dem Menü steht.

Und als das Fleisch von den Tellern in Mündern, in Körpern verschwunden ist, liebkost der Mann am Akkordeon noch einmal sein Instrument, behält seine Töne nun ganz nah bei sich. Denn das Reden braucht immer noch viel Platz, auch wenn es jetzt gesättigter klingt.

Es schafft Raum in den Körpern für das fondue fribourgeoise, das luftig leicht überrascht. Der Genuss nimmt alle Sinne in Anspruch, es wird stiller. Spanschachteln werden herumgereicht, Kartoffeln getunkt und Brot, das ist urvertraut. Geteilt wird ohne Gedanken an Sharing-Konzepte.

Während die Zeit ungerührt vorbeizieht, wird langsam alles etwas langsamer. Noch ist nicht Schluss. Ein weiteres Kunstwerk findet seinen Weg aus der kleinen Küche auf die Tische. Mojito alpestre mit Génépi, grün und weiss: Äpfel, Sellerie, Fenchel, Gurke, Minze und Melisse. Gemüse auch im Dessert. Noch einmal wird gerätselt, welcher vertraute Geschmack aus dem Sorbet, dem Schaum, dem Mousse grüsst. Zunge und Gaumen sind unsicher, wenn das Auge keine Hilfe ist.

Und dann, während nun wirklich ganz zum Schluss – des Abends, aber auch der «Crystallization» –, die Mignardises ihren Weg in schon volle, sehr beglückte Mägen finden, beginnt allmählich das Verdauen. In Körpern und Köpfen. Das Herausfiltern des Nährenden, das Kristallisieren der Essenz.