Die Datenspur am Berg Wie sich Bergsportler freiwillig überwachen lassen

Mit dem Smartphone ist man auch auf einsamen Touren nicht wirklich allein: Über Fotos auf Facebook und Instagram, Tracking-Apps und GPS-Daten lässt sich fast lückenlos rekonstruieren, wer wann wo war.

Trev Lee hatte sich seine Zeit im Yosemite-Nationalpark etwas anders vorgestellt. Für sechs Monate im Park angestellt, genoss er in seiner Freizeit zahlreiche Touren in der unberührten Natur. Begeistert von der Schönheit des Nationalparks, stellte er über die Fotoapp Instagram Fotos von seinen Biwaks und Lagerfeuern ins Netz. «Ich liebe den Yosemite-Park und wollte das mit Leuten teilen, die nicht die Chance haben hierherzukommen», sagte er später.

Das war vor Gericht. Denn Lees Abenteuerfotos waren unverhofft zum Riesenerfolg geworden. Über 100 000 Leute folgen seinem Account heute. Und auch die Behörden wurden auf ihn Aufmerksamkeit. Ihnen fiel sofort auf: Nicht alles, was Lee geteilt hatte, stand im Einklang mit den Parkvorschriften. So teilte er Fotos von einem Lagerfeuer – zu einer Jahreszeit, in der striktes Feuerverbot herrschte. Und zwei Bilder zeigten ihn beim Zelten an Orten, an denen dies nicht gestattet ist.

Die Richter nahmen Lee ab, dass seine Naturbegeisterung ehrlich gemeint war. Es kam zu einem Vergleich. Der Schaden für ihn war dennoch beträchtlich: 1500 Dollar Busse und ein Jahr Bewährung. Einige seiner erfolgreichsten Bilder musste er für immer vom Netz nehmen.

Wettlauf in die Wildnis

Die Geschichte von Trev Lee mag ein spektakulärer Einzelfall sein. In den USA betrachten Naturschützer den virtuellen Outdoorboom aber mit Sorge. Denn nicht allen, die auf Instagram, Youtube und Facebook Bilder aus der wilden Natur posten, geht es nur um die Freude an der Natur.

Bei einer Reichweite von über 400 Millionen Usern (Instagram) kann man mit spektakulären Outdoorbildern zum Star werden. Die erfolgreichsten Instagrammer werden zu Werbeträgern für Kamerahersteller, Outdoorfirmen und Tourismusdestinationen. Es winken bezahlte Reisen, Sponsorenverträge, vielleicht sogar eine Karriere als Profifotograf.

Die Folge: Hobbyfotografen liefern sich ein Rennen um die spektakulärsten Sujets – Lagerfeuer an einsamen Seen, Camps auf spektakulären Gipfeln, Yoga im tiefsten Urwald. Je einsamer und unberührter, desto besser. Das Problem: Gerade an solchen Orten ist die Natur meist besonders verletzlich. Und die Locations bleiben nicht lange geheim: An manchen «secret spots» hat ein regelrechter Fototourismus eingesetzt.

Gut für die Gesundheit

Während die einen die Auswüchse der Selbstvermarktung im Internet anprangern, sehen andere in der Vernetzung über Facebook und Instagram auch Positives. Denn obschon Fälle wie jener der Künstlerin Casey Nocket, die Felsen im Yosemite-Park mit Graffiti verunzierte, Fotos davon auf Instagram postete und prompt von der Parkverwaltung aufgespürt wurde, Aufsehen erregen, repräsentativ sind sie nicht. Den meisten geht es darum, ganz normale Freizeiterlebnisse mit Freunden zu teilen: Wanderungen, Skitouren, ein frisch geknacktes Boulderproblem, ein Sonnenuntergang vor der Hütte. Die Jagd nach Likes spiele eine untergeordnete Rolle, sagt Hanne Haavik1. Die junge Gesundheitsforscherin hat in einer Arbeit an der Universität Bergen Facebook-Nutzer befragt. Wichtiger sei ein anderer Beweggrund, so Haavik: andere zu motivieren, ebenfalls «rauszugehen».

Das funktioniert offenbar, wie Haaviks Resultate zeigen. Facebook habe durchaus einen positiven Effekt auf das Verhalten der Outdoorsportler, sagt sie. Rund drei Viertel der von ihr befragten Personen gehen dank der digitalen Plattform öfters raus in die Natur. «Dies betrifft vor allem Menschen zwischen 27 und 35 Jahren», so Haavik, die in Social Media ein grosses Potenzial für die Gesundheitsförderung sieht.

Jeder Schritt direkt ins Netz

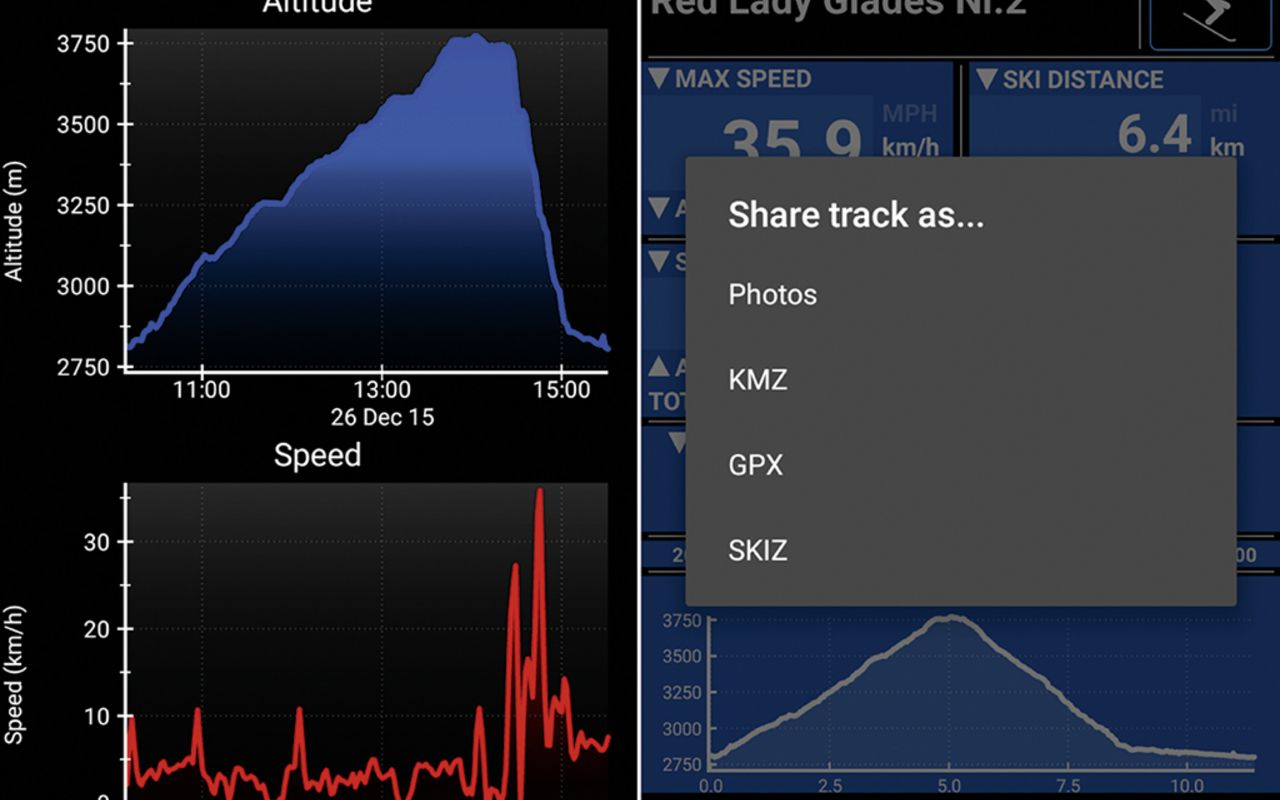

Nicht alle begnügen sich mit Fotos von den Highlights der Tour. Einen Schritt weiter gehen Apps, mit denen Nutzer ihre Touren eins zu eins auf dem Smartphone aufzeichnen und teilen können. Bei Mountainbikern und Runnern weitverbreitet sind Angebote, die GPS-Daten des gesamten Trips aufzeichnen, Tempo und Kalorienverbrauch berechnen und es ermöglichen, diese Daten mit anderen Nutzern zu teilen. Auf diese Weise kann man sich mit Kollegen vergleichen – oder mit Profis, wie im Falle der vor allem bei Mountainbikern und Runnern beliebten App «Strava»: Die Profis stellen Daten ihrer Trainingseinheiten ins Netz, und die Fans können sich auf der gleichen Strecke mit ihren Idolen messen.

Wie beim Teilen von Tourenbildern auf Facebook und Instagram hinterlassen Nutzer auch hier eine breite Datenspur im Netz – mit dem Unterschied, dass nicht bloss einzelne Highlights, sondern die gesamte Tour nachvollziehbar wird. Das hat die Versicherungsbranche auf den Plan gerufen. So will die Krankenkasse Generali in Deutschland den Kunden, die ihre Trainingseinheiten digital aufzeichnen, Rabatte gewähren. Denn sie gelten als fitter und weniger krankheitsanfällig.

Auch die Schweizerische Unfallversicherung SUVA hat das Tracking für sich entdeckt: Seit diesem Winter können Skifahrer ihre Abfahrten mit der SUVA-App «Slope-Track» aufzeichnen. Diese wertet Geschwindigkeit und Bremswege aus und gibt dem User Sicherheitstipps. Wer eine entsprechende Option anklickt, teilt die Daten direkt mit der SUVA. Derzeit machen das etwa 50% der User. Die SUVA will die Daten zur Unfallprävention einsetzen. Die Übermittlung geschehe vollkommen anonymisiert, versichert Samuli Aegerter, Kampagnenleiter Schneesport der SUVA: «Die App ist so konstruiert, dass es uns unmöglich ist, Rückschlüsse auf einzelne Versicherte zu ziehen». Die Anonymisierung ist auch deshalb notwendig, weil sonst kaum jemand freiwillig seine Abfahrtsdaten mit der eigenen Versicherung teilen würde. Die Angst vor einer Leistungskürzung wäre zu gross.

«Alles kann Beweismaterial sein»

Wer zu waghalsig unterwegs ist und dabei das Smartphone laufen lässt, sollte sich dennoch nicht zu sicher fühlen. Kommt es nämlich zu einer rechtlichen Untersuchung – was gerade bei Bergunfällen nicht die Ausnahme, sondern der Normalfall ist –, können die Behörden auf sämtliche verfügbaren Daten zurückgreifen. «Grundsätzlich kann alles als Beweismaterial verwendet werden», sagt Gregor Benisowitsch, der als Präsident der Schweizerischen Fachstelle für Alpinrecht unzählige Expertisen zu Bergunfällen erstellt hat.

Ihm sei ein aktueller Fall bekannt, bei dem auf Tracking-Daten zugegriffen werde. Helmkameras, GPS-Geräte und Smartphones könnten zur Beweissicherung polizeilich eingezogen werden. «Gerade im Winter und bei schlechter Sicht sind Zeugenaussagen oft wenig zuverlässig, weil die Personen selber nicht genau wissen, wo sie sich aufgehalten haben», sagt er. Bei ausreichendem Satellitenempfang zeige das Smartphone hingegen auf wenige Meter genau an, wann sich welche Person wo aufgehalten hat.

Aufgrund von elektronischen Aufzeichnungen allein sei aber noch kein Verschulden beweisbar. «Es wird immer der Einzelfall beurteilt.» Um ein Verfahren zu beeinflussen, müssen die Daten einen kausalen Zusammenhang zur Unfallursache aufweisen. Ansonsten seien sie für die Beurteilung nicht relevant.

Auch Oliver Biefer, Rechtsexperte der SUVA, verweist auf das juristische Prinzip der Einzelfallbeurteilung. «Mit Leistungskürzungen sind wir extrem zurückhaltend», sagt er: «Dafür müssen Sicherheitsregeln schon in grober Art und Weise missachtet werden.» Eine automatische Sanktionierung aufgrund von GPS-Aufzeichnungen sei nicht statthaft. Es drohen also niemandem Konsequenzen, bloss weil er sich zur falschen Zeit am falschen Ort aufgehalten hat: «Es braucht schon einen sehr klaren fachlichen Zusammenhang zum Schadensereignis.»

Für eine Kategorie von Outdoorsportlern ist die digitale Selbstdokumentation zur Pflicht geworden: die Profibergsteiger. Während früher höchstens ein dürres Telegramm einen Gipfelsieg im Himalaya nach Hause meldete, wird heute live von der Expedition gebloggt – und wer kein Fotomaterial liefern kann, hat ein Problem: So wie Ueli Steck, der 2013 am Annapurna – nach eigener Darstellung – seine Kamera verlor und den Erfolg am Berg nicht mit einem Gipfelselfie untermauern konnte. «Ueli, wo warst du?», titelte das Magazin des Tages-Anzeigers. «Picture or it didn’t happen» ist die Maxime der Outdoorcommunity im Netz. Für Profis wie Steck ist Facebook längst Teil der beruflichen Existenz: Auf seinem Facebook-Profil folgen ihm 130 000 Personen aus aller Welt. Noch übertroffen wird er vom amerikanischen Kletterer Alex Honnold (200 000) und vom katalanischen Trailrunner Kilian Jornet (556 000).

«Bin ab und zu froh, wenn ich keinen Empfang habe»

Das Bewirtschaften eines Facebook-Accounts gehört unterdessen mit zum Pflichtenheft eines Profibergsportlers. Einer, der Facebook intensiv nutzt, ist Spitzenkletterer Roger Schäli. Ihm gefalle an Facebook das schnelle und einfache Hochladen von Texten und Bildern. «Ich kann mich unkompliziert mit anderen austauschen», sagt Schäli. So hat er diesen Herbst im Yosemite-Nationalpark in Kalifornien mehrere Kletterfreunde dank deren Posts auf Facebook getroffen.

Schäli lässt aber durchblicken, dass er nicht zuletzt auch wegen der Sponsoren auf den Social-Media-Plattformen aktiv ist. Denn das Bewirtschaften einer Facebook-Seite braucht einiges an Organisation. Schäli schreibt nicht jeden Eintrag selber, sondern schickt ab und an einen kurzen Text mit Bild in die Schweizer Heimat, wo er dann von jemand anderem auf Facebook gestellt wird. Noch ist das nicht von überall aus möglich. Schäli stört das nicht – im Gegenteil: «Ich bin zwischendurch froh, wenn ich für einen Monat in einer Gegend ohne Internetempfang unterwegs bin.»